#永井豪

人物の色分けと人物像テンプレの始祖や元祖は「ゴレンジャー」ではない~「ゴレンジャー」の実質的な親のひとりは「ゲッターロボ」じゃない?っていう話

複数のフォロワーさんと話していて、もしやスーパー戦隊界隈でもあんまり知られてない? と思ったので。

現状私の持っている情報の結論だけ先に言うと

辺りだろうか。

私はスーパー戦隊や仮面ライダーシリーズには明るくなく、そちらの情報は所持していないので、きちんと知ってる人がやってくれないかなあと思っていたのだが……あくまでも「ゲッターロボ」を中心に周辺資料集めてたら見えた話で、「取っ掛かり」としてこ

【後編】「ゲッター線」とはなんだったのか~「対等な存在」としてあるためのゲッター線考察

前回は作中描写から「ゲッター線のイメージ元は核融合反応と太陽エネルギーにあり、伴ってゲッターロボという機体自体が(地上の)太陽のシンボルやメタファー」ではなかっただろうかと提示した。

おそらく制作者側はこれを前提に色々なものを考えたのだろうという土台である。

以下これをイメージ元と「仮定しての」(あくまで個人考察であって公式ではなく真偽不明だが、これが自分の考えるものの中では一番整合性が取れる

【前編】「ゲッター線」とはなんだったのか~「対等な存在」としてあるためのゲッター線考察

何度か考察には記載してきたが、そもそも石川漫画版「ゲッターロボサーガ」ではゲッター線は然程重要ではない。

ぶっちゃけた話、號のラストや真やアークですら作中描写から読み取れる「安定状態であれば人類には理想のエネルギー供給源だが、高エネルギー状態ではとんでもない破壊力をもたらすだけに留まらず、極端になって暴走すると周辺全部食って同化しつくす生命エネルギーの塊(超ヤバい)」程度の理解があれば大筋の読解に

漫画版「ゲッターロボサーガ」+「ゲッターロボアーク」年表

実は漫画版「ゲッターロボサーガ」と「アーク」は年代に関しては相当整合性が取れている。

のだが、どうもやはり派生作品(主にアニメ版アーク)のせいでその辺ぐちゃぐちゃになってると勘違いされがちな様子(解説資料としてはまだマシな「ゲッターロボ全書」の漫画版年表すら意図的にそうしているのかかなりふわふわ)のため、本編から根拠を提示しつつ整理する。

この記事はこの辺をまとめる予定である。

長くなるから結果

グレンダイザーの血筋の話~マジンガーシリーズの養子となったゲッターロボの子

そもそものはじまり~「ゲッターロボ」さて、ことの始まりは1974年、ということにしておこう。

この年、ダイナミックプロは「デビルマン」「マジンガーZ」に引き続き、東映と共に企画を立て、テレビまんがの放映と漫画連載を平行して行った。

「マジンガーZ」の続編、「グレートマジンガー」と平行して製作、放映されたその作品「ゲッターロボ」。

マジンガーシリーズとは異なるスタッフにより製作されたこのロボットア

ここが変だよ川越ゲッター(とかデヴォゲとか資料解説とかとか)~論理筋ツッコミまとめメモ

全体のまとめ長くなるんで結論から言うんだけど、多分そもそも川越ゲッターやデヴォゲは客観的、科学的な論理筋や整合性ぶん投げてる。

(どうも資料解説等もこの筋が強いしダイナミック公式監修入らないと全部これかと思いきや、ノベライズは違ったりするっぽいのでますますわからん。牌は未読)

「社会進化論(というか、進化を進歩と捉える誤解釈=ダーウィン以前の進化論。自種族こそが進歩的存在である→選民思想や優生

ダイナミック漫画作品読む上で誤解してた言葉とか知識メモ~協調性と同調性の違い、ダーウィンの進化論など誤解の多い基礎知識編

ずっと根っこにありそうな知識理性とは

ここにおける「人間に関する古典的定義」も非常に重要。

明確になったのはデビルマンからだが、基本的に永井先生や石川先生の作品はこれを基本的な部分に置いていると思われる。

根本的な取り違えや勘違いが起きやすい言葉個人主義

❌自己の利益の追求、自分さえ良ければいい=利己主義、自己中心性、エゴイズム(個人主義のうちに包括されるものではあるらしいが、これはダイナ

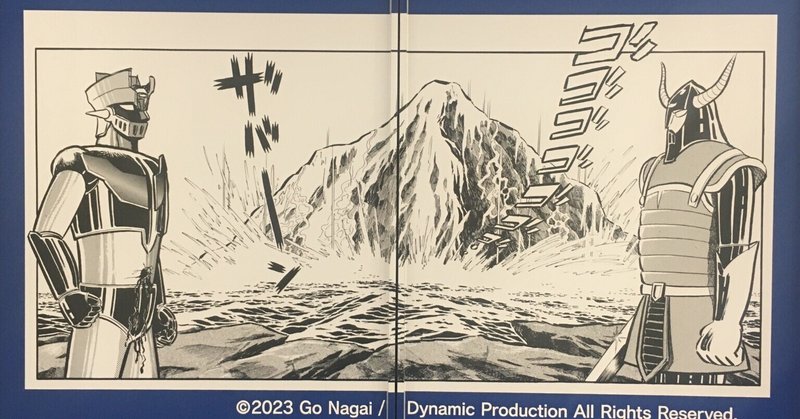

トキワ荘にスーパーロボットを見に行った日記~デビルマン×マジンガーZ展(マジンガーZ編)

デビルマン展の日記書いたのでメモ的に残しておこうかと。前回の日記はこちら↓

7月27日(木)であった。

長らく続いたこの展示も30日には終わってしまうということで、デビルマン行ったしマジンガーZも読んでいたことだし折角だから見に行こうと私は再びトキワ荘に足を運んだ。

前回と違い良く晴れた日であった。正直めっちゃ暑かった。仮面ライダーブラックRXの人工太陽より世界が暑くなるとか聞いてない。恐竜帝国

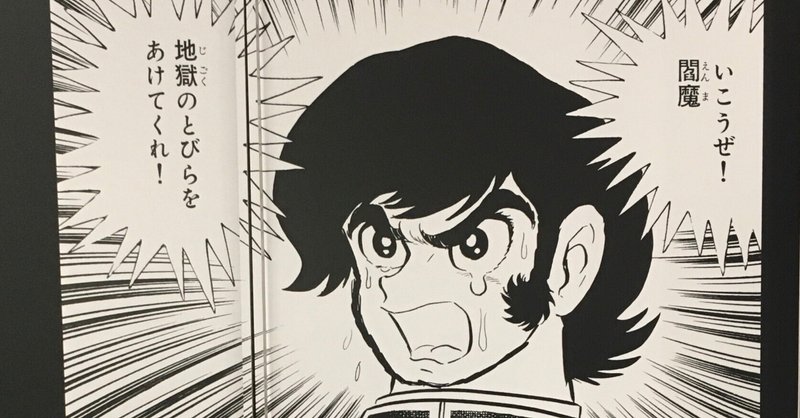

トキワ荘に地獄の扉を開けに行った日記~デビルマン×マジンガーZ展(デビルマン編)

5月19日(金)、ド平日の朝10時。片道一時間半ほどかけて大江戸線落合南長崎駅についたのはそんな時間だった。しかも雨が降っていた。

石川漫画ゲッターからデビルマンを履修してダイナミック作品まで手を伸ばした私がこの展示の話を聞いたのはひと月ほど前。

「なにそれ、私も地獄の扉開けたい!!(真っ先に死ぬ)」

と、まったく大人げないワクワク感でもって友人を誘ってこの日を迎えたのであった。

「トキワ荘」

ダイナミック作品における「リョウ(竜馬)の法則」と「ゲッターロボの血脈」

【最初の違和感の裏付け】ゲッターの企画は73年末、大急ぎで膨らませたものだとは各所のインタビューから読み取れる。漫画版デビルマンの連載が終了、単行本が発売されたのは同年であった。

漫画版デビルマンは後年追加エピソードや続編も描かれていったが、私が読んだ限りの最初の本編(電子書籍版)だけであれば、最後までの内容を踏まえて冒頭を説明するなら

「飛鳥了(リョウ)が無自覚に友を愛していたがために、同じ地

漫画版「ゲッターロボサーガ」考察~「理性」の結晶たる「真の愛」の物語

【はじめに~ありがちな誤解と真に描きたかった対象】「ゲッターロボ」というと「ゲッター線」に注目されがちであるが、実の所「ゲッター線」は東映版はおろか漫画版においてすらも大きくなってしまった「舞台装置」にすぎない。

最初から設定として存在したものの、クローズアップされるのは漫画版では號も終盤以降となることに顕著で、最初から重要視されていた訳では全くない。

東映版においても一話から「恐竜帝国は当然