紀元前2世紀、出雲族が奈良と長野へ移り住んだ理由と痕跡。 鴨都波遺跡、高鴨神社、諏訪大社、ダンノダイラの磐座、十二柱神社、鳥見山、出雲屋敷、富雄丸山古墳、登美ヶ丘、等彌神社、蜘蛛塚ほか

こんにちは。

トリリンガル讃岐PRオフィサーのモリヨシナリです。

今回は、紀元前3世紀頃、出雲から奈良の葛城へ移り住んだ出雲族の痕跡についてです。

奈良県には”出雲”、“カモ“、事代主の子孫の富家の”トミ”がつく地名が多くありますが、これらは紀元前2世紀頃に出雲王国から事代主の子 クシヒカタ、大国主の子 アジスキタカヒコらの出雲一族が奈良へ移り住んだ痕跡です。御所市の鴨都波遺跡は住居跡地です。

長野県の諏訪には事代主の子 タケミナカタが移り住みました。

・奈良県の出雲族に関係する地名

例:

🔹富雄町、富雄丸山古墳 (事代主の子孫 富家から)

🔹登美ヶ丘 (学研奈良登美ヶ丘駅南方一帯に広がる住宅地)

🔹大神神社内にある狭井神社奥の出雲屋敷

🔹奈良県桜井市出雲 (十二柱神社、ダンノダイラの磐座)

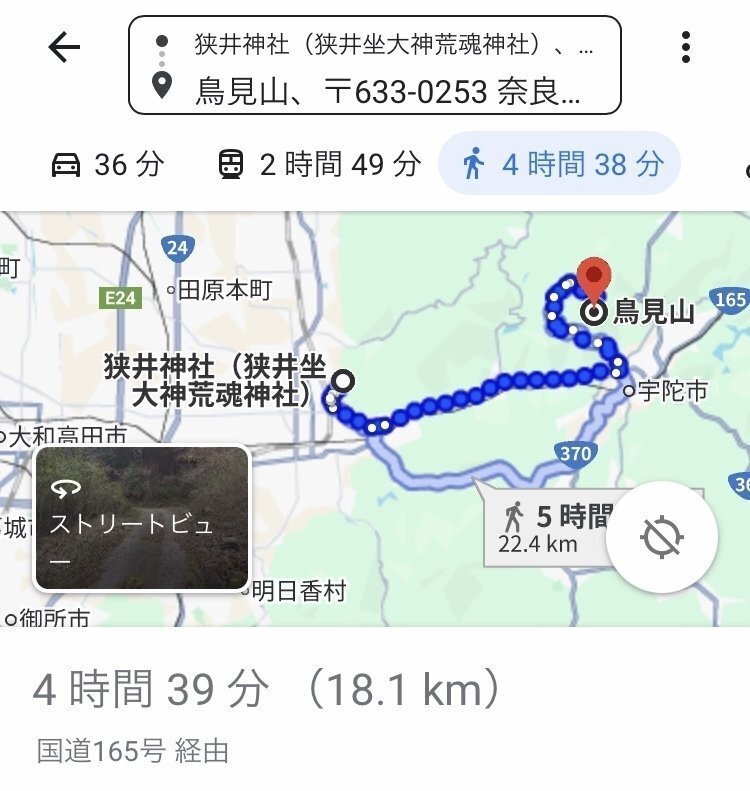

🔹鳥見山 (桜井市)

🔹等彌神社(とみじんじゃ)(桜井市)

🔹カモ (鴨都波神社、高鴨神社)

🔹一言主神社 (一言主 = 事代主)

出雲王族 富家のヤマト移動

🔹タケミナカタ

紀元前2世紀頃、中国の秦からやって来た徐福の一団に出雲王国の主王 8代目大名持 ヤチホコ(大国主)と副王 少彦名(事代主)が暗殺された後、東出雲王家 富家の王子・武御名方(タケミナカタ、事代主の子)は、出雲兵を引き連れて信濃国(長野県)上田を通って諏訪地方へ移住し、諏訪王国をつくった。

※事代主の子孫 富家(とみけ)、登美家とも書く。

・諏訪大社 祭神はタケミナカタ

🔹クシヒカタ

富家の別の王子・クシヒカタ(事代主の子)は、ヤマト地方(奈良盆地)を開拓し、渡来系の海部家(徐福の子 アマノカゴヤマの子であるアメノムラクモら)と協力してヤマト政権をつくった(初代大王がアメノムラクモ、天村雲)。

その政権では、初めは海部家優勢の海部王朝ができ、そのあとは出雲族優勢の磯城(しき)王朝が引き継いだ。

・磯城郡三宅町

クシヒカタの家は、富家にちなんで登美家を名乗ったが、ヤマトに移住してからはカモ家とも呼ばれた(鴨都波神社、一言主神社、高天彦神社)。古代、神(カミ)のことをカモと発音した。

このクシヒカタの家は、のちに山城国(京都市)にカモ神社を建てた(下鴨神社、上賀茂神社)。

・クシヒカタが住んだ近くに建てた鴨都波神社 奈良県御所市。クシヒカタらの住居跡地の鴨都波遺跡がある。

・下鴨神社と出雲路、京都御所の鬼門にある幸神社。

🔹アジスキタカヒコ

クシヒカタの葛城への移住後、大国主の子 アジスキタカヒコらも葛城へ移り住んだ。アジスキタカヒコは、高鴨神社に祀られている。

高鴨神社 鈴鹿宮司インタビュー記事

2世紀の第一次物部東征

🔹磯城王家の大彦(記紀ではナガスネヒコ)とタケヌナカワワケ親子

時を経て、紀元後の2世紀に、九州の渡来系・物部家が、ヤマトへ侵攻した(第一次物部東征)。

磯城王家の大彦(記紀ではナガスネヒコ)とタケヌナカワワケ親子は、イズモ兵(出雲忍者、後に出雲散家→サンカ)を連れて伊賀地方へ移住し、そこの地名のアヘ郡にちなんでアベ家を名乗った。

彼らはそこに敢国神社(三重県伊賀市)を建てたが、タケミナカタの子孫が暮らす諏訪地方の出雲族とも親交があったようで、その社は諏訪社と呼ばれた時期もあった。

大彦は物部勢に押され、イズモ兵を伴って琵琶湖東岸の野洲からさらに北陸へ移動し、最後はシナノ国で没した。

※大彦は、記紀ではナガスネヒコにされた。脛(すね)が長いという身体的特徴からか。出雲族はインドのドラビィタ人を先祖とし、ブリヤート人らと混血していった民族のため、手足が長いとされ縄文人の特徴を持つ。長野県諏訪市には足長神社や手長神社もある。

一方の大彦の子のタケヌナカワワケは、イズモ兵を連れて東海地方へ移住した。

・武渟川別(たけぬなかわわけ)

第一次物部東征により、物部家はヤマトを制圧することに成功したが、武力だけではヤマトの民衆の支持を得られず、やがて九州へ引き上げていった。この時、民衆から支持を得たのが出雲系の倭迹迹日百襲姫(モモソ姫)、モモソ姫のバックにいたのが、富家の親戚の八咫烏 オオタタネヒコがいた。モモソ姫はヒミコの1人、箸墓古墳に眠る。

3世紀の第二次物部東征

🔹2人のヒミコ(卑弥呼)

紀元後の3世紀に、ふたたび物部家による第二次物部東征が行われた。その中心人物は物部ミマキ王と、宇佐神宮出身の豊玉姫(いわゆるヤマタイ国のヒミコ)の夫婦であった。

※ヒミコは2人おり、1人は宇佐神宮出身の豊玉姫、もう1人は桜井市の箸墓古墳に眠る倭迹迹日百襲姫(やまとととひももそひめ)。ヒミコというのは、姫巫女のことを指す。卑弥呼と言う呼称は中国側(魏)からみた卑称。

物部ミマキ王と豊玉姫は、魏国に支援を要請しようとした。当時、魏国へは朝鮮半島にある帯方郡を経由する必要があったので、韓国出身のヒボコ(アメノヒボコ、新羅からの渡来人、出石神社の主祭神)の子孫・但馬守が、韓国語のわかる人材として登用された。しかし当時、但馬の領主は海部家であったから、但馬守を名乗ることは間違いであった。

ヒボコが初めて住んだ土地が但馬であったから、自称・但馬守は、先祖の出身地の守を名乗ったことになる。

※「三国志」「魏書」には、魏への使節となった但馬守のことを「難升米」と記している。

物部ミマキ王と豊玉姫は東征の途上で亡くなり、ミマキ王の息子・イクメ王が中心人物となった。

豊玉姫は、宇佐神宮の奥宮に眠る。

第二次物部東征軍は、九州から瀬戸内方面と山陰側とに分かれて進軍した。

瀬戸内方面は首領である物部イクメ王(のちの垂仁大君)が進んだ。

一方、但馬守は備後のヒボコ勢を率いて、東出雲王家・富家の田和山神殿(松江市乃白町)を攻撃し、富家の飯入根を始め守備兵を全滅させて去った。

その後、安芸(広島県)から北上した物部十千根(とおちね)ひきいる攻撃軍が、東出雲王宮(松江市大庭の神魂(かもす)神社)を攻めると の噂が流れた。

🔹出雲王国の滅亡 (3世紀)

最後の東出雲王(17代目少名彦)の富大田彦は、出雲軍 の解散を宣言した。そして彼は親族とともに王宮から逃れ、 南の熊野(松江市八雲町)に隠れた。

押し寄せた物部軍に東出雲王国は降伏し、約900年におよぶ出雲王国は滅亡した。出雲王国の広域な領地の支配権は、 物部政権(徐福の末裔ら)に移った。

東出雲王宮は司令官・物部十千根が所有することになった。物部十千根の家は、安芸(広島県)から北上したので、秋上家(あきあげけ)と呼ばれるようになった。

松江市八雲町の熊野に移った富家は、館を構えた。その邸内に祠を建て、 サイノカミのクナトノ大神と、祖先の事代主(8代目少名彦)を祀った。

後世には邸内社は独立し、次第に大きくなり、熊野大社になった。

🔹渡来系 穂日家のウカツクヌと出雲国造と秘密組織「財筋」(たからすじ)

渡来系のウカツクヌは、主家の富家を裏切って第二次物部 東征軍を出雲に手引きした。

ウカツクヌの先祖は、紀元前3世紀に徐福とともに中国の秦国から渡来したホヒ(天穂日)であった。

・アメノホヒ

・タケヒナドリ

ホヒとタケヒナドリの親子は隠中(スパイ)として出雲王に仕え、 のちに徐福の命令により当時の8代目大名持・八千矛(西出雲王家・郷戸家出身)と少名彦・事代主(東出雲王家・富家出身)を死に追いやった。

つまり、紀元前3世紀末に、徐福の策略により、スパイの天穂日とタケヒナドリ、そして海童(秦氏の子供達)により、大国主と事代主は暗殺された。

大国主は、稲目洞窟で、事代主は、粟島岩屋で暗殺された。

その理由から、徐福らと同じ空気を吸うことを嫌い、紀元前2世紀、事代主の子のタケミナカタ、クシヒカタ、大国主の子のアジスキタカヒコらは出雲から奈良と長野へ移り住んだ。

ホヒ家はその罪により、代々富家の奴(やっこ、奴隷)になり、自由を奪われていた。それでホヒ家は、主の富家のことを逆恨みするようになった。

ホヒ家のウカツクヌが出雲王国の滅亡を手助けしたのは、このような理由による。

ウカツクヌは、物部軍に協力した功により物部勢の秋上家(あきあげけ)に仕えた。

さらに、出雲征服の功績は自らの方が勝るとヤマ トの垂仁大君に直訴し、秋上家を差し置いて出雲国造に任命された。

出雲王国の旧王家や豪族たちは、ホヒ家が強くなり過ぎることを恐れた。

それで旧出雲両王家の親族たちが、「財筋」 という秘密組織を作り、ホヒ家を牽制することになった。

出雲における実権は財筋が握っていて、以前の王国時代と同じように、出雲国内を支配していた。

そして財筋は、ホヒ家を裏で牛耳っていたので、ホヒ家は言わば傀儡国造に過 ぎなかった。

また、財筋はホヒ家に対し厳しい掟を課すようになった。

このようにして、財筋とホヒ家との長い確執の歴 史が生まれた。

🔹タジマモリ (渡来系 天日槍の子孫)と富大田彦

山陰地方から先にヤマト入りした但馬守の軍勢は、磯城王朝関係者の領地を占領した。

そこに兵士の家族も加わった。 そこには自称・但馬守勢の人々が集まっていたので、「但馬」 (奈良県磯城郡三宅町)という地名ができた。先に領地を広めて有力になった但馬守は、自分が大君であるかのように振舞った。

・アメノヒボコ

垂仁(すいにん)大君は、出雲の秋上十千根(とおちね)に但馬守の勢力を抑えるように指示した。

十千根は出雲国造・韓日狭に出陣を頼んだ。ところが韓日狭は、出雲ではまだ人望がなく、命令に応じる者はいなかった。韓日狭はやむなく旧東出雲王家・富家に、出陣を頼まざるを得なかった。

富大田彦(おおたひこ)は気が進まなかったが、田和山(たわやま)神殿を破壊した憎き但馬守への復讐を目的として、協力することにした。

富大田彦はイズモ兵を集め、奈良盆地に西北から侵入した。そして但馬守勢の兵士を探し出し、河内国へ追い出した。さらに西に進んだイズモ軍は、但馬守勢を淡路島に追い払った。

その功績により、垂仁大君は富大田彦に物部氏の敬称の「宿祢」(すくね)を与えた。

この出来事は、『日本書紀』に次のように書かれた。

『当麻(たいま)村(ヤマトの但馬村) に勇み荒い人がいた。名を”たいまのけはや” 当麻蹴速(但馬守の変名)と言う。強い相手を求めていた。出雲に強い人がいるとわかった。名を“のみのすくね” 野見宿祢(富 宿祢の変名)と言う。大君(おおきみ)が野見宿祢を招いて、当摩蹴速と相撲を取らせ た。野見宿祢は当摩蹴速の腰を踏み砕いて殺してしまっ た。 そこで大君は蹴速の領地を取り上げ、野見宿祢に与えた。』

但馬守勢が去った後の領地を、富宿祢は垂仁大君に捧げた。そこは後に大君の屯倉(みやけ)(直轄地)となった。それで、そこには「三宅町」(奈良県磯城郡)の地名が残る。その領地の管理は富宿祢の子孫・オウノ宿祢に任され、イズモ兵の一部が富本村(とんもとむら)に残った。

富宿祢は多くのイズモ兵とともに出雲へ帰ろうとしたが、 ハリマ国(兵庫県)の竜野で、ヒボコの関係者により毒殺された。

日本を裏で守っている出雲系のカモ一族

紀元前2世紀ごろ、出雲王国の主王 ヤチホコ(大国主)と副王 スクナヒコ(事代主)が、中国の秦からからやって来た徐福の策略により、ホヒとタケヒナドリ親子、そして海童(秦氏の子供達)により、囚われられ稲目洞窟と粟島岩屋で枯死させられた。

この痛ましい出来事の為、徐福一団と住むことに嫌気がさした事代主の息子 クシヒカタの一団は出雲王国を去り、現在の奈良県御所市に移動した。

出雲から御所市に移動して住んだのが、鴨都波神社だった。そこでは、彼らのことをカモと呼んだ。カモはカミ(神)に由来する。

クシヒカタの葛城への移住後、大国主の子のアジスキタカヒコもクシヒカタを頼って葛城へやって来た。

その後、丹後から徐福の孫であるアメノムラクモ(父はアマノカゴヤマ、宮津の籠神社の祖)も奈良へ移り住んできて初代大王(初代天皇)となった。記紀に登場する神武天皇は存在しない。

物部東征により、ナガスネヒコは、出雲一族の大彦のことで伊賀を経て長野の諏訪へ逃れた。

カモ族は、鴨都波神社から京都へ移り、下鴨神社、上賀茂神社周辺に移り住んだ。

下鴨神社も上賀茂神社の祭神は、出雲にルーツを持つ国津神である。

この京都のカモ一族が日本国を影ながら守っている。

・クシヒカタ

・アジスキタカヒコ

高鴨神社 宮司のインタビュー

賀茂氏

賀茂役君小角(役行者) 修験道の祖

賀茂吉備麻呂

賀茂忠行 安倍晴明の師匠

賀茂保憲

慶滋保胤

賀茂光栄

賀茂真淵

・役氏出自の役の行者(役小角)

役氏(えんうじ)、役君(えん の きみ)は三輪系氏族に属する地祇系氏族で、葛城流賀茂氏から出た氏族

・テキサス州のキンベル美術館にある役行者の像

・島根県にある神魂(カモス)神社と熊野大社

鴨都波遺跡 (出雲族が住んだ住居跡)

・鴨都波神社 奈良県御所市

鴨都波遺跡

https://www.pref.nara.jp/secure/57354/2.pdf

鴨都波遺跡(鴨都波神社周辺)は、弥生時代から古墳時代へ続く集落跡です。その範囲は、北は済生会病院周辺、南は御所青翔高校周辺に及び、葛城川流域の中核となった集落と推定されています。多数の住居跡の例のなかには、朝鮮半島とのつながりを示す松菊里式とよばれる弥生時代前期のものもあります。また済生会病院周辺には、弥生時代から古墳時代にかけての墳墓が築かれており、そのなかの鴨都波1号墳(古墳時代前期・方墳・20×16m)は、木棺・粘土槨を埋葬施設とするもので、三角縁神獣鏡・戟等多数の副葬品が出土したことで知られています。

1.葛城の曙

南葛城の古墳時代を語る上で、その前史としての鴨都波遺跡の存在は極めて大きい。鴨都波遺跡は弥生時代において南葛城地域最大の拠点的集落であり、その存続期間は弥生時代前期から古墳時代後期に至る長期間にわたるもので、継続的に集落が形成されている。12次調査では農耕に関わる施設としての護岸水路や集水マス等が発見され周辺での生産域の存在が予測されている。古墳時代では15次調査で20×16mの小規模な方墳(鴨都波1号墳)が調査され、三角縁神獣鏡4面を初めとする数多くの副葬品が出土した。同時に当該期の集落も明らかになっており両者の密接な関係が考えられる。古墳時代前期に於いて正に鴨都波の地から誕生した当地域を代表する勢力の構成員であったと見られる。

2.葛城の首長と居館

5世紀前葉に南葛城地域に突如として出現する前方後円墳、室宮山古墳は全長238mを測る当該地域最大の古墳である。主体部は南北2つの竪穴式石室で南石室には壮大な長持形石棺が納められ、正に王の墓に相応しいものである。近年急速に進展した金剛山東麓地域の発掘調査は古墳時代中期の遺跡に関し新たに様々な発見を生んだ。南郷大東遺跡の導水施設の発見や、南郷安田遺跡の大規模な掘立柱建物の検出、更に極楽寺ヒビキ遺跡濠の内側に柵や塀に囲まれた特殊な板状柱構造の大型掘立柱建物等、これらは渡来系文物を出土する技術者集団の集落と共に南葛城を代表する遺跡になっている。これらの遺跡群は室宮山古墳を含めて全て有機的に関連し、葛城地域史を構成するものである。

極楽寺ヒビキ遺跡

極楽寺ヒビキ遺跡は金剛山の東麓から東に向かって延びる尾根上平坦面を最大限に利用して営まれている。葺石を施した濠に区画された中に板柱大型掘立柱建物と柵等が規則的に配置されている。遺跡からは大和盆地を一望でき、天気の良い日には、畝傍山は勿論、遙かに奈良市内の若草山を望むことが出来る。

※弥生時代

日本列島における時代区分の一つであり、「日本で食糧生産が始まってから前方後円墳が出現するまでの時代」とされる。

年代としては紀元前10世紀あるいは紀元前9-8世紀から紀元後3世紀中頃までにあたる。

採集経済の縄文時代の後、水稲農耕を主とした生産経済の時代である。

弥生時代後期後半の紀元1世紀頃、東海・北陸を含む西日本各地で広域地域勢力が形成され、2世紀末畿内に倭国が成立した。

一般的に3世紀中頃古墳時代に移行したとされるが、古墳時代の開始年代には異論もある。

・御所(ゴセ)市の鴨都波神社と下鴨神社

・下鴨神社、出雲路、幸神社、京都御所。下鴨神社内には八咫烏を祀る河合神社がある。

・サンカの大親分が住んだ綾部市にある山家駅

出雲王国 副王の少名彦がイズモ兵を組織した。イズモ兵が忍者の祖。第二次 物部東征による出雲王国の3世紀の滅亡後、各地に散った出雲兵士が、サンカとなった。

出雲散家は、その後も事代主の子孫である富家が指揮し情報収集を行なっていた。丹波は出雲忍者の集団移住地だった。京都府綾部市のJR山家駅近くに大親分のアヤタチの広い屋敷があり、出雲忍者が訓練を行なっていた。

出雲族が紀元前2世紀ごろ奈良に移り住んだ痕跡

ヤマト王権に従わなかった古代豪族 土蜘蛛の正体とは? 鬼、蝦夷、毛人、熊襲、隼人、温羅、名草戸畔、出雲族! 葛城一言主神社の蜘蛛塚と高天彦神社近くにある蜘蛛窟とは?

土蜘蛛の墓がある御所市の高天彦神社と一言主神社

三輪山周辺に住んだ痕跡: 桜井市出雲の十二柱神社とダンノダイラの磐座(いわくら)

出雲族が、三輪山を遥拝した鳥見山、出雲屋敷があった狭井(さい)神社周辺。 大神神社の祭神 大物主命は出雲王国 第八代副王 スクナヒコ 事代主を指す。

奈良県の出雲族に関係する地名

・一般の歴史書やWikipediaなどは天皇家の万世一系を正当性化し、藤原家を称えるために書かれた記紀を基に書かれているので出雲旧家の口伝とは内容が異なります。

🔹富雄町、富雄丸山古墳

・生駒郡富雄町

🔹登美ヶ丘 (学研奈良登美ヶ丘駅南方一帯に広がる住宅地)

🔹大神神社内にある狭井神社奥の出雲屋敷

🔹奈良県桜井市出雲 (十二柱神社、ダンノダイラの磐座)

🔹鳥見山 (桜井市)

🔹等彌神社(とみじんじゃ)(桜井市)

🔹カモ (鴨都波神社、高鴨神社)

🔹鴨都波遺跡

・詳細は、出雲旧家の口伝「出雲王国と天皇」

・出雲族とドラヴィダ人の身体的特徴は? 葛城氏の祖 葛城襲津彦(そつひこ)の身体的特徴は? 住吉大神の姿は? 黒男神社(くろどんじんじゃ)とは?

・縄文人である出雲族の先祖はインドのドラビィタ人で、ブリヤート人らと混血していった。

ブリヤート人 ↓

ドラビィダ人

ドラヴィダ人の特徴

古モンゴロイド、もしくは南方モンゴロイドに属する。

かなり古いモンゴロイドの一派であると考えられる。

身長は低い。

肌の色は黒い。

身長の割には手足は長く、頭は大きい。顔は小さい。

髭、体毛は濃い。だが、体毛の薄い者も多いようだ。

髪の毛は天然パーマや強いカールが多い。髪は湿っている。

肌は湿っている者が多い。

目はくっきり二重の大きな目。

目元が窪んでおり非常に彫の深い顔をしている。

非常に彫が深く、また、原始的な形質などと欧米で評される事が多かった為に、長年欧米の研究で黄色人種に分類されなかった。

唇は厚い。口は大きい。

鼻は大きく丸く短い。現在ではインド・アーリア人との混血で高く長い者も多い。ただ、元々高い地域もあったようだ。

血液型はO型75%、A型14%、B型8%、AB型3%。

頭は長頭。(頭の前後が長い)

現在、インド・アーリア系とかなり混血している。また、オーストラロイド系とも混血していると考えられる。

農耕・牧畜民である。

黄色人種全体に言える事ではあるが、IT(情報技術)などで高い才能を発揮している。

おわりに

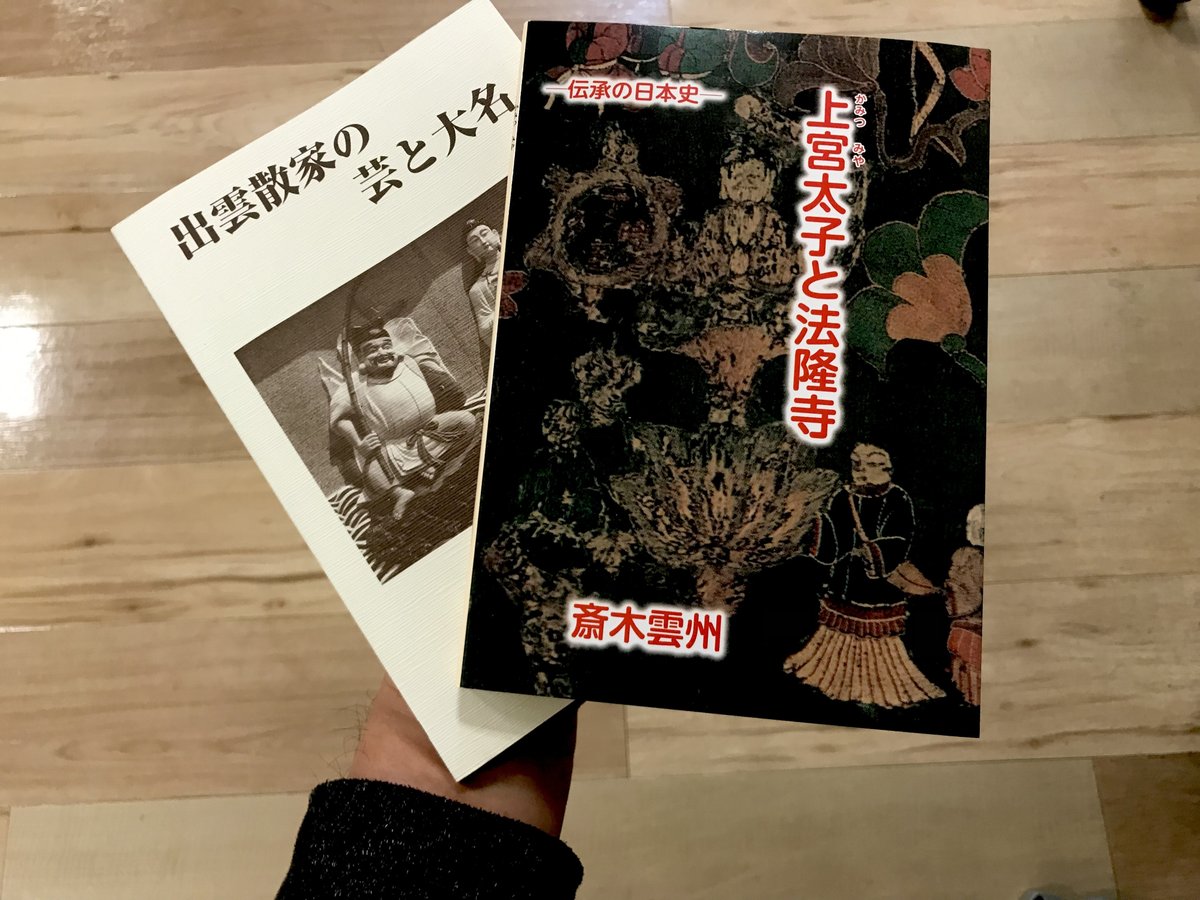

2025年2月、出雲旧家の口伝書「上宮太子と法隆寺」と「出雲散家の芸と大名」が届いた。

この大元出版の出雲口伝書は、今後、ますます入手困難になっていくだろう。

正史とされるおとぎ話のような記紀とは違い縄文から弥生、ヤマト王権の誕生とリアルな日本の成り立ちが書かれている。

天皇家の万世一系と藤原家を正当化する為の神話や作り話ではない真の歴史はリアリティーがあり腹落ちする。

だからこそ、本当の日本の成り立ちを暴かれては困る勢力により、出雲口伝書は抹殺される可能性が非常に高い。

日本書紀は、中国から低く見られないように日本の成り立ちを捏造せざるを得なかった。これは日本を守るためだった。

と言うのも、一例を挙げると、ヤマト王権の初代王君(大王)は、徐福の孫のアメノムラクモ(天村雲)なのだが、そんなことを書いたら中国の属国とみなされてしまう。

日本一古い家系図が国宝に指定されている海部家は、宮津市にある籠神社の宮司家だが、この海部家の家系図の初代に載っているホアカリは徐福の別名で、徐福は他にニギハヤヒと言う名前も使った。だから、とにかく日本は徐福を隠す必要があるのだ。

ホアカリ(徐福、ニギハヤヒ) → 子: アメノカゴヤマ→ 子: アメノムラクモへと続く。ちなみにカゴヤマの父は徐福だが、母は出雲王国 8代主王のヤチホコ(大国主)の娘である高照姫となる。

日本の多くの神社で祀っているニギハヤヒ(徐福)は、別名も多いが、見分け方は”速”の字が含まれている人物はニギハヤヒ、つまり徐福のことだ。祭神として神社に祀られている場合が多いから、日本人は知らず知らずのうちにニギハヤヒ(徐福)を拝んでいることになる。

日本史から徐福が秦からやって来て、子孫が、初代大王や物部氏になっている史実は消されている。

記紀には隠されていることが山ほどある。

神功皇后の先祖は、アメノヒボコで、新羅の王子だった人物だ。兵庫県の出石神社に祀られている。

応神天皇は養子で宇佐家の竹葉の君、仁徳天皇は星川建彦で、星川建彦は京都宇治で応神天皇の皇子 ウジノワキイラツコ(播磨国風土記では宇治大君と記載)を宇治川で溺死させ、即位したことなど、挙げればキリがない。

忖度なしの歴史書は体制側に消される運命にある。

だから早めに読んでおいた方が良い。

モリヨシナリのプロフィール

ビジネス英語講師、全国通訳案内士 (英語・中国語)、海外ビジネスコンサルタント

神戸市生まれ、香川県育ち。米国大学経営学部留学マーケティング専攻。

職歴:

大手エレクトロニクス企業にて海外営業職に20年間従事 (北京オフィス所長)

香港、中国にて外資系商社設立に参画、副社長を経て顧問

海外滞在歴:

アメリカ: 2年

シンガポール: 2年

中国: 12年

ベルギー: 1ヵ月

現在の活動:

Bizconsul Office 代表

ビジネス英語講師、全国通訳案内士 (英語・中国語)、海外ビジネスコンサルタント

観光庁インバウンド研修認定講師

四国遍路通訳ガイド協会 会員

トリリンガル讃岐PRオフィサー

保有資格:

英語: 全国通訳案内士、英検1級、TOEIC L&R: 965点 (L満点)、TESOL (英語教授法)、国連英検A級、ビジネス英検A級

中国語: 全国通訳案内士、香川せとうち地域通訳案内士、HSK6級

ツーリズム: 総合旅行業務取扱管理者、国内旅程管理主任者、せとうち島旅ガイド

メディア実績:

香川県広報誌「THEかがわ」インタビュー記事掲載

瀬戸内海放送 (KSB) ニュース番組コメント

岡山放送 (OHK) ニュース番組コメント

研修/コンサルティング実績:

観光庁インバウンド研修認定講師として登壇 (香川県善通寺市役所、愛媛県西予市宿泊施設、他)

四国運輸局事業 (訪日外国人観光客向けレンタカー利用調査、アドベンチャーツーリズム他) コンサルタント

香川県主催 瀬戸内国際芸術祭オフィシャルツアー公式ガイド

香川せとうち地域通訳案内士インバウンド研修講師認定試験 面接官