ノーベル文学賞作家をすべて紹介するⅡ【1910-1919】

こんにちは!

「noteの本屋さん」を目指している、おすすめの本を紹介しまくる人です!

シリーズでお送りしているノーベル文学賞作家を全部紹介する記事、今日は二回目、1910年代を紹介していきます。第一回、1901-1909年はこちらから。

第一次世界大戦の影が色濃く落ちる激動の10年間、1910年代。

文学の世界でも、様々な国の作家たちが独自の境地を切り開き、ノーベル文学賞を受賞しました。

今回は、この時期に受賞した作家とその作品、そして選考理由についてご紹介します。

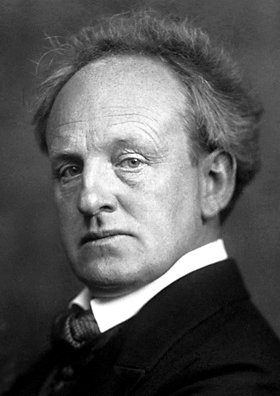

1910年 パウル・ハイゼ (ドイツ)

受賞理由

叙情詩人、作家そして世界的に知られた短編小説家としての長年の創作活動を通して世に送り出してきた、無上の芸術性、理想主義の浸透を賞賛して

・代表作

彼は、音楽にも造詣が深く、リヒャルト・ワーグナーと親交がありました。また、イタリア文化にも傾倒し、晩年はイタリアで過ごすことが多くなりました。彼は受賞の4年後に亡くなり、ミュンヘン郊外の森林墓地に埋葬されました。

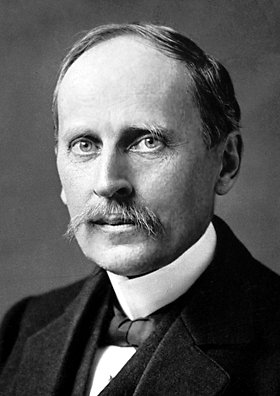

1911年 モーリス・メーテルリンク (ベルギー)

受賞理由

多岐にわたる文学活動、特に戯曲の数々を評価して。また、豊かな想像力と詩的な空想は、時に御伽話の形を装いながらも、それぞれの作品が神秘的で読者ひとりひとりの感性に訴え想像力を刺激し、深い創造的発想を与えた

・代表作

本名が「メーテルリンク伯爵モーリス・ポリドール・マリ・ベルナール」という長い名前の作家。第一次世界大戦と第二次世界大戦両方に巻き込まれた、数少ない作家の一人。法律を学ぶ間に詩や短編小説を著したが、その後それらを処分してしまったため、今日ではその断片が伝わるだけとなっている。

1912年 ゲアハルト・ハウプトマン (ドイツ)

受賞理由

「主に戯曲の分野での豊饒で多様、且つ顕著な功績に対して

・代表作

ドイツにおける自然主義演劇の中心的人物。作風は、自然主義的手法で社会的問題を描くものから始まり、やがてロマン主義・象徴主義などの手法を用いるようになっていく。後には再び自然主義的作風に戻るが、その頃には社会的問題よりも個人の内面に着目した作品が目立つようになる。

1913年 ラビンドラナート・タゴール (インド)

受賞理由

西洋文学の一角をなす英語で思考し表現された、至極の技巧による彼の深く敏感な、鮮やかで美しい韻文に対して

・代表作

彼の作品は、東洋の精神性を西洋に紹介したもので、高い評価を得ています。アジア初のノーベル文学賞受賞者です。今でも神様的な存在として挙げられることも多々あります。早くから日本に対する関心も深く、岡倉天心・河口慧海・野口米次郎らとの親交があり、日本人の自然を愛する美意識を高く評価して、5度にわたって訪日しています。

1914年 受賞者なし

※世界大戦のため

1915年 ロマン・ロラン (フランス)

受賞理由

文学活動の高尚な理想主義に、人類の異なるタイプを描写した思いやりと真の慈愛に、敬意を表して

・代表作

ロランはフランスの小説家、劇作家、評論家です。彼の作品は、人間性に対する深い洞察と、平和主義の思想を反映したもので、高い評価を得ています。高村光太郎、倉田百三、尾崎喜八、片山敏彦、高田博厚らが『ロマン・ロラン友の会』を作り、一部はロランと文通しました。

1916年 ヴェルネル・フォン・ヘイデンスタム (スウェーデン)

受賞理由

文学における新時代を率先的に代表する者としての重要性を認めて

・代表作

ヘイデンスタムの作品の多くはスウェーデンの人物・生活。伝統などを、時に愛国的な視点から情熱的に描いたものが多く、1888年に著した処女作『巡礼と放浪の歳月』は南ヨーロッパや近東を旅行をもとに書かれたもので、自然主義文学に対抗して新ロマン主義の旋風を巻き起こした著作として名高い。

1917年 カール・ギェレルプ (デンマーク) / ヘンリク・ポントピダン (デンマーク)

受賞理由

ギェレルプ 「崇高な理想に触発された、多様で豊かな詩に対して」

ポントピダン「デンマークの現代の生活の本格的な描写に対して」

・代表作

ギェレルプとポントピダンは、ともにデンマークの小説家です。ギェレルプの作品は、歴史小説や社会小説など、幅広いジャンルにわたっています。ポントピダンの作品は、写実的な手法でデンマーク社会を描いたものが多く、高い評価を得ています。

1918年 受賞者なし

※世界大戦のため

1919年 カール・シュピッテラー (スイス)

受賞理由

特に叙事詩『オリンピアの春』に対して

・代表作

彼にノーベル賞をもたらしたシュピッテラーの2つ目の重要な作品は1900年から05年に出版され、10年に改定された「オリュンピアの春」という大作叙事詩です。彼は晩年まで最初の作品の手直しをし、最初の版よりもさらに形式的な構成にし対句も盛り込んだ。そして1924年に忍苦者プロメテウスというタイトルで出版しました。

まとめ

1910年代のノーベル文学賞受賞作家たちは、それぞれ異なる背景や作風を持ちながらも、人間の普遍的なテーマに向き合い、時代を超えて読み継がれる作品を生み出しました。

彼らの作品に触れることは、激動の時代を生きた人々の心の軌跡を辿り、文学の奥深さを味わうことへと繋がります。

ぜひ、手に取って読んでみてください!

【編集後記】

本を全く読まない人が国民の6割を超え、本屋が倒産しまくっている現状を踏まえて、このnoteは「ひとりでも多くの人に本を読んでもらうこと」を目的としています。ですので、全ての記事を無料で誰にでも読めるようにしており、有料記事は一切公開していません。

ただ残念ながら、そろそろ新しい本を買う予算がなくなってしまいました。もし次回の記事も読みたい方がいたら、リンクから何らかの商品を買っていただくか、以下の「🎁チップを送る」から応援いただけますと幸いです。

応援していただいた方で、note記事を書いている方は、次回の記事の最後に『謝辞』として、あなたのnoteを紹介する記事を追加させていただきます。

いいなと思ったら応援しよう!