自由度×責任感の関連性を探る

とある本を読んでいる内に疑問が膨らみ続け、どうにもまとめたくなった

それは自由度と責任感の関連性について空想した時に、増減に対して受けているストレスレベルもおおよそ図れるのではないか?様々な事象との関連を探れるのではないか?となったので、一度ガス抜きさせる為に綴っていくnote

自由度×責任感におけるストレスとの関連性

人が物事を成す時に、ある程度の予測可能な…比例関係のような規則的な動きをするものもあると思っています

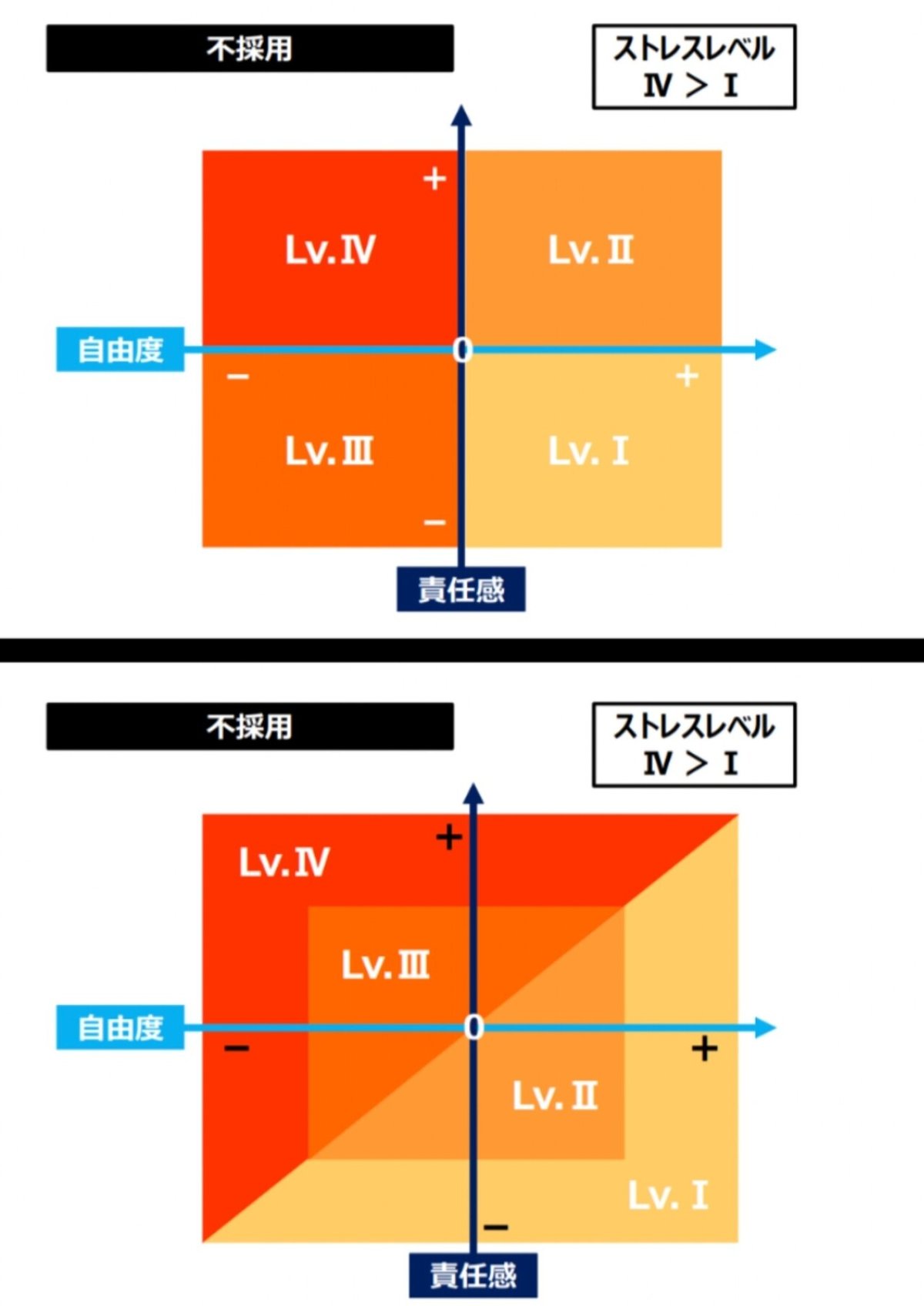

今回、考察して自分の中で採用モデル(仮)となった下の図で説明をしていこうと思いましたが、9/24に新たなモデルが作れたのでそちらで説明していきますね

採用モデル↓

図示したものが、自由度・責任感の増減に対して、おおよそ受けているストレスレベルも図れるのではというイメージ

特に雇用されている・いないに関わらずではあるものの、わかりやすく雇用形態をイメージしてほしいのですが

・自由度がかなり少ない(ほぼない)状態である or 仕事上責任の大きさだけはかなり多い状態 = ストレスLv.Ⅳ

・自由度が比較的少ない(制限されている)状態である or 責任を負う範囲は中間管理職くらいある状態 = ストレスLv.Ⅲ

・自由度が比較的高い(制限が少ししかない)状態である or 責任を負う範囲は更に少ない状態 = ストレスLv.Ⅱ

・自由度はかなり高い(ほぼ好きなように出来る)状態 or 責任を負う範囲はかなり少ない(狭い)状態である = ストレスLv.Ⅰ

…というイメージ

中には管理職なのに責任を負う事をせず、やりたい事を自由気ままにやって、周りが奔走せざるを得ないような…迷惑をかける事が多い人もいるかもしれません

よって上記の図は役職に基づいている訳ではなく、あくまでこなしている仕事上の責任の大きさだと認識してもらえれば幸いです

となると、ストレスレベルの軽いLv.Ⅰを目指すべきと思うかもしれませんが、私は適度なストレスが無いとパフォーマンスは上がらないと考えているので、ストレスLv.ⅡもしくはLv.Ⅲを目指すと良きではと思っています

ストレスLv.Ⅱを目指す理由

人はストレスのかからない居心地の良い空間に居過ぎると成長は止まります

コンフォートゾーンの話でもまとめていますが↓

端的に言うと、適度なラーニングゾーンに踏み入れながら、精神的に落ち着きつつも自身のパフォーマンスが上がるコンフォートゾーンを拡張していく事が最適だと考えているので…

私としては、社会的な責任感もありつつ、自由度は高いような仕事の仕方を平均としていたい訳です

ここからコンフォートゾーンを拡張する為に、私なら自由度を落としてみたり、責任感を増してみたりし、点Pを少し右斜め上〜真上〜少し左斜め上の範囲にズラしていくイメージです

自由度をLv.Ⅱの中で調整しつつ、社会的な責任感もLv.Ⅲの真ん中辺りを目指せたら、程良いストレスがかかるコンフォートゾーンを作り出せるのでは?と

少なくとも自身の介入が及ぼす影響(仕事にしろ施術にしろ)については、責任を持って見届けたいし接していたいのです…

学習の仕方にも当てはまるかもしれない

こんな感じで過去に呟いていたけども↓

セミナーや書籍等で学習した時の即時効果と言われるものは、覚えている短期記憶による所が大きく、情報として捉えているに過ぎない

— さすらいのガミ/中上 和玄@事象の言語化➠体現化を図りたい人🔯 (@John_gammy) September 6, 2021

それを事後効果まで影響を波及したいのであれば、自分の中で知識として落とし込む必要がある

知り得た情報というのは勝手に自身の知識にはならないのだから

今改めて思う事は、その情報における責任感の比重(第一次ソース側にあるのか、第一次もしくは第二次ソースでも自分側にあるのか)の+か−の立ち位置によって、【情報が即時的に蓄積されるだけなのかどうなのか】➠【入ってきた情報の信頼度も、その立ち位置によって変わってくるのでは?】と思うようになってきた

つまり短期記憶としての情報として捉えているのか、それとも自分の中に知識として落とし込もうと捉えているのか…

そしてその情報の信頼度を解釈的ではなく、事実的なものとして蓄積したいのかどうなのか等で受け取り方が雑になるか慎重になるのかの違いかなと…

情報が【どの位の信頼度で蓄積されるのか】のイメージとして↓

こんな感じをイメージしています

そもそもの信頼度の大きさとしては、

発している側が今現状で持ちうる信頼度が前提ではあるのだけど、その情報自体の信頼度(正しいか正しくないかは置いといて)の受け取り方は、責任の所在(大きさ)と自由度がどこに置いてあるかで、変わるのではないか

という事

※自由度はアレンジ度や解釈度と直してみたら分かりやすいかもです。自由度が低ければ低い程に俯瞰率が上がり、高くなればなるほど主観率が高くなるのかなと

例えば、情報の第一次ソースとして自分発信だとしても、自由度を無くす=自身の解釈を薄め、事象を事実として捉えている時の情報は“信頼度は割と高い”と受け取れるのではないでしょうか

(ここのポイントは信頼度が高いという点で、正しいかどうかではないという事。もしそれを正当化したいのならば然るべき公的組織とか手段とか、信頼のおける第三者をかませてみる必要性がある)

逆に、責任の所在を曖昧もしくは第一次ソース寄りに持っていっているにも関わらず、自身の解釈が強めでアレンジしているような情報は、自由度は増しつつも自身の責任感は減っている時なので“信頼度はかなり低い”のではと思っています

まあかなりとか少しとかどの位やねん!?ってツッコミは大いにあると思いますがイメージって事でお許しくださいw

あくまでイメージですw

だけど要は情報の学習の仕方という点においては、“何を言っているのか”も大事なんだけど

・誰(過去にどれ位信頼度を積み重ねてきたものか)がその情報を発しているか

・その情報をそこから俯瞰する事で、事実である部分を模索し取り込める部分はあるのか

…等が大事なんだと思っています

まとめ

ではまとめていきますが、今回はこの図↓ができたという事がまとめのようなものです!

この図に様々な事象を当てはめてみて、“自由度と責任感を可視化して捉えつつ、自身がどのように仕事に取り組むのか”や“現在の仕事はどの位のストレスがかかっているのかを可視化”かなと思いますので、機会があれば用いてみてほしいです

※上記は当面の仮モデルとして採用しています。

図示化はわかりやすくしていきたいので、これを見た方でもっとわかりやすいものが作れるぜという方はご一報ください!

スタバとか奢ります☕

今回ご自身のストレスのかかり具合が少し可視化できたのではないでしょうか?

可視化できた現状の仕事における立ち位置から、自由度や責任感の増減をして頂き、最適な仕事の仕方・立ち位置が見つかることを祈っております!

もし自由度・責任感のどちらかでも意図せずLv.Ⅳに到達していたのであれば、早急にストレス軽減を図って頂きたいです

※知らず知らずで溜まってしまうストレスを適度に発散させた方が良き理由はこちらから↓

ストレス発散の仕方は個々によるかと思われますが、身体を守る上でのブレーキ(心身のブレーキ)が適切に働いていないかもと思われた方は下のnoteもオススメです↓

今回のnoteが何かのきっかけになれば嬉しいです(・∀・)

次回noteもよろしくお願いします✎

よろしければサポートお願いします!頂いたお氣持ちで更なる施術の検証に励み、皆々様に還元してまいります