高尾山ノスタルジア No.13:表参道登山口から霞台へ(2/2)

「八王子名勝志」にある「七曲」の説明を読むと、おもしろいことが書いてあります(資料①)。以下に引きます。

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

七曲

古瀑布より金毘羅物見䑓迄の坂路をいふ。左に琵琶の瀑布道あり

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

これは、進行方向向かって左の方に琵琶滝への道があるという(つまり、左方向に琵琶滝への道が見えるという……地形を観察するに、七曲から見えたとはとても思えませんが)単なる相対的な位置関係の説明なのか、それとも、七曲の九十九折のどこかから琵琶滝へとつながる道があったということなのか。後者が事実であれば、この道は現在エコーリフトならびに高尾山ケーブルカーが敷設されている斜面を横切ることになります。こんにちその痕跡らしきものを見出すことはできませんが、ケーブルカー敷設に伴い廃止されたというようなことなのでしょうか。リフトやケーブルカーに乗るときに地面に目を凝らせば何か見つかるかもしれません。

古滝があったと言われる地点から七曲の急峻な九十九折の道をあがると、1号路から少々外れますが金毘羅台の展望台に出ます。この金毘羅台へは高尾山麓の落合地区から直登するコースがあり、通称「金毘羅台コース」と呼ばれています。さまざまな文献によれば、現在の表参道が整備される前はこのルートが表参道であった可能性があるらしいのです。現在でも通行は可能ですが、道は狭く足元は一般的な登山道と変わらないので、現在の姿に表参道の風格は全くありません。

金毘羅台は、その眺望の良さが江戸期からの地誌寄稿文のほか様々な文献にて言及されており、実際に都心方面の眺望が秀逸。現在も「金毘羅台園地」として見晴台が整備されています。

中央の黄色の帯は、甲州街道の黄葉したイチョウ並木。

写真中央やや右の小高い山が「こんぴら山」。上の写真と比較すると、資源利用による伐採の影響か、初和初期は木立が少ない。

「八王子名勝志」にも金毘羅台の眺望について言及があります(資料②)。以下に引きます。(表示できない文字は現代文字に置き換え。)

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

此所眺望筑波日光の諸山を遙して近く瀧山神護寺の旧壘を望みて駒木野小南字河原宿八王子の驛舎は陸続として長繩を連ねたるが如く南は遠く武相房総の海に至りて沓に雲天に連り脚下に平田茫々たるが中に亘れる相模川は白練を曳に似たり晴日にはまた伊豆の大嶋も鮮にみゆといふ

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

天気がいいと伊豆大島も見えたというのですが、本当でしょうか。

さて、金毘羅台からも急登は続きます。そして、左手に高尾山エコーリフトの山上駅を過ぎると、やっと坂の上が見えてきます。あがりきると一旦道は平坦になり、土産屋や茶屋など、人の賑わいがある場所に出ます。霞台です。

霞台には高尾山ケーブルカーの山上の駅(高尾山駅)があり、また、ここからしばらくは登山道の傾斜が緩やかなこともあって、さまざまな施設店舗が軒を連ねる行楽地として開発されています。ここは都心方面の眺望に優れており、高尾山の観光情報などで光きらびやかな都心方面の夜景の写真が掲載されているのをよく見かけますが、そのほとんどが霞台の展望施設から撮影されたものです。

先述の絵葉書の絵図(資料③)を見ると、霞台(表参道「十一丁目」の表示があるところ)に茶屋らしきものが描かれています。明治三十二年(1899)創業の、十一丁目茶屋です。現在も同じ場所で営業しており、座席からの見晴しのよさが人気の茶屋ですが、このころはそれ以外に霞台の開発がなされていた様子はありません。やはり現在の賑わいは、高尾山ケーブルカーが開業した昭和2年(1927)以後のものと思われます。

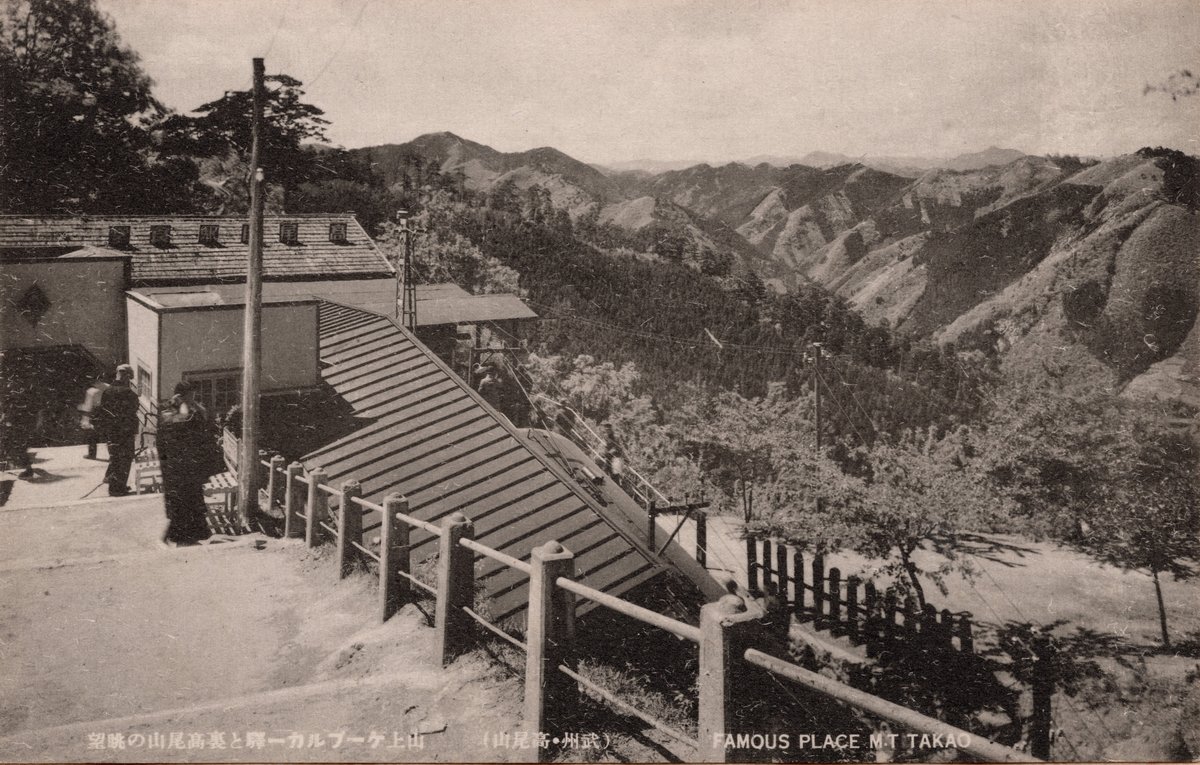

事実、高尾山ケーブルカー開業から間もない頃と推定される絵葉書の写真を見ると、駅の周りにはなにもありません。これが、ちょっと時をくだると駅前には「髙尾山駅食堂」なる施設が登場し、行楽客らしき人物も写っており、開業まもなくここが高尾山観光の目的地の一つになったことが伺えます。

霞台はまた、東京高尾病院脇から上がる通称「病院道」と蛇滝からあがる通称「蛇滝道」が1号路と交叉する地点でもあり、これらの道は古く江戸期から利用されていることから、歴史の痕跡の宝庫でもあります。くまなく歩き回るとあちこちにさまざまな発見があり、ケーブルカーを利用してのちょっとした散歩にはうってつけです。

(注1)

《「国立国会図書館ウェブサイトからのコンテンツの転載」に基づく表示》

表示しているコンテンツは、国立国会図書館デジタルコレクション」に収録されているデジタル化資料のうち、著作権保護期間が終了し公共財産に帰属するものであることを確認し、転載したものです。

(注2)

《国土地理院コンテンツ利用規約に基づく表示》

出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図:電子国土Web)

地点強調は筆者加筆

(注3)

《写真ならびに絵図に関する著作権について》

表示している写真ならびに絵図は、旧著作権法(明治32年法律第39号)及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)に基づき著作権が消滅していると判断し掲載しているものです。

掲載している写真絵葉書は、全て著者が個人で所有しているものです。

本稿掲載の著作物の使用ならびに転用の一切を禁じます。

参考資料:文化庁 著作物等の保護期間の延長に関するQ&A