【読んだ本の話】「わからないままの民藝」から想像する、世界との向き合い方。

岐阜県高山市で民藝店「やわいや」を営む朝倉さんが上梓された、「わからないままの民藝」を拝読しました。

面白かった!

民藝とは何か、飛騨が今のような観光都市になった理由、「やわいや」ができるまでのあれこれなど、漠然としているようでとても濃厚なストーリーが紡がれていました。

私は以前、「やわいや」さんを訪問したことがあるのですが。仕事で。

江戸時代末期に建てられたであろう古民家を、高山市の繁華街から少し離れた田んぼの間に移築し、民藝店を営んでいる著者。

浮世離れしているようでいて、それはとても自然な人生の営み。

民藝とは何か? と聞かれても、この本を読んだ今でさえ「よくわからないけど」と前置きしながら説明するであろう私。

それは、民藝品という言葉が持つイメージよりも、もっと壮大な意味を持っているもの。柳宗悦氏が生み出した概念には「健康」とか「美しい」とか「使いやすい」「廉価」「大量に同じものが作られる」とかの様々な意味が含まれています。

それは、モノそのものを指すのではなくて。民藝を生み出せる人の暮らし、文化、コミュニティなど、地域ごとの特色を指す意味合いが強いのです。

個性が異なる人々が、たまたま同じコミュニティに属し、互いに分業して、つかづはなれずの距離感で同じ「もの」を作り出す。その生き様そのもの。

…と、民藝というテーマであれこれ掘り下げた話はどれも面白かったのですが。一番ワクワクしたのは「やわいや」さんができるまでのストーリーでした。

著者は小中学校ほとんど不登校。高校も退学したので。教育というものをほとんど受けたことがないそうです。

が、曖昧な概念を的確に咀嚼して言葉に置き換える澱みない文章と、世界への真っ直ぐな眼差しと、コミュニティへの浸透度に驚きます。

そもそも民藝で商売しようと思った理由が、

①飲食は仕込みと片付けが大変だから小売業をしよう

②大量消費の対象にならないニッチな商品を売ろう

そんな理由から物販対象を探し、飛騨出身だったことや、雑誌で見た民藝特集、自宅アパートで見た、手持ちの陶器が夕日に照らされる風景など様々な要因が結実して「民藝店をやろう」となっていくのです。

そして大胆にも「解体した古民家を移築」するというチャレンジを行い、サポートしてくれる建築家を見つけ、数年がかりで夢を叶えてしまう。

「成功するまで諦めずに何度でも繰り返す心意気と、身近で支えてくれる理解者と、そこまでの道筋を幾度も考える」ことを続ければ、形になるのだと思わせてくれます。

だけど、最も重要なのは、民藝という言葉が持つ精神性にも通じるもの。

「地域のつながりを大切に、今、目の前にあるものを大切に。無駄に欲しがることなく、幸せを分け合いながら、シンプルに生きる」ことを愛せるかどうかがとても大切。

著者が、大きな成功や、事業の拡大を目指していないことは明らか。

断熱や耐震が弱い古民家でも、それなりに暮らせるんじゃないか?

家電がなくてもいけるんじゃないか?(これは後に考えを改めたらしい)

そんなふうに、あれこれ試して「これはいける」「ここまで頑張るのも違うな」と足し算と引き算を繰り返してたどり着いた今の暮らしは、おそらくスポットライトを浴びて光り輝くのとは対照的です。多分。

やわらかな木漏れ日に照らされ、ふわりとした輪郭で形作られるようなイメージ。強い光が暗い影をもたらすのとは反対に、優しい光は影の濃度を薄めます。

「シンプルに、今あるもので満たされて生きる」ことは、激流を下るようなドキドキ感や、エベレスト登頂のような巨大な達成感を味わうのではなくて。

小さな喜びと、さりげない幸せを噛み締めて、福を分けて、分けられて、共有しながらゆっくり歩くような感覚なのかと。

なんか、感想を書き出すと非常に曖昧な、つかみどころのないキーワードばかり出てきますが。

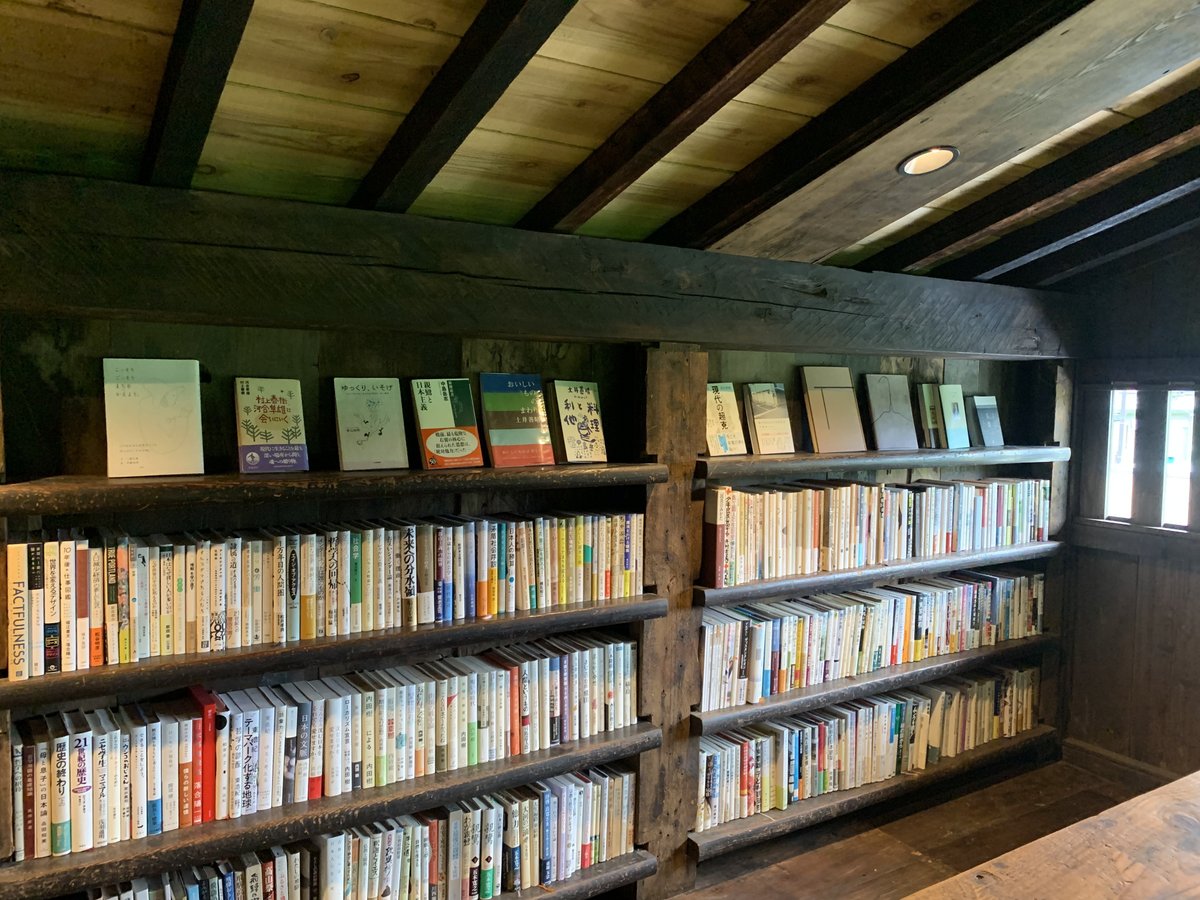

この「やわいや」さんの小屋裏にある私設図書館で、取材した時のワンシーンが脳裏に刻まれています。ガラス作家さんのコップで何かおいしいお茶を飲みながら、店の紹介とはほとんど関係がなさそうに見える話題を話し続けた数時間。

あの時間が人生の一部になったことはとても貴重。

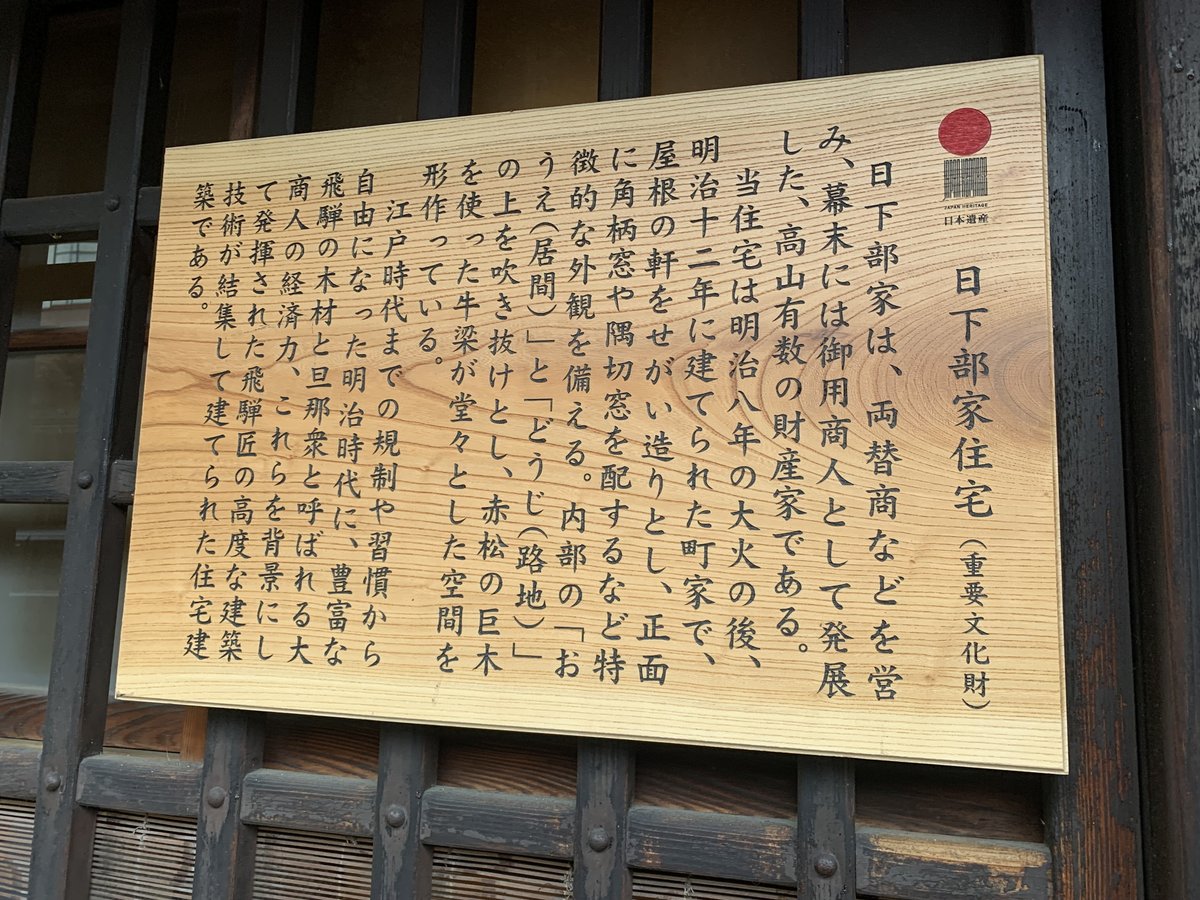

そしてもう一軒、飛騨にある民藝店といえば「日下部民藝館」ですが。こちらも同時期に取材で伺いました。

この本を読んで初めて、日下部民藝館の当主、日下部家の11代目日下部礼一氏が、高山市の現在を生み出した立役者であると知ることに。

山に囲まれて、昭和9年に高山本線が開通するまで、外部の人との交流があまりなかった飛騨高山。

当時でさえ、都市部では「過去のもの」と思われていた昔ながらの暮らしを、昭和初期もずっと続けていたからこそ、「これを残せば財産になるのでは?」と考えた日下部さんたちが力を注ぎ、観光都市飛騨高山が生まれていったというお話。

でも、彼らが大切にしたかった、残したかったものは、今、ちゃんと残っているのかどうか?

私たちがやるべきことは?

そんな問いかけをはらみながら、紡がれる言葉の中に。「その地域に寄り添う暮らし」への強い思いが感じられるのでした。

あと、「わからないまま」という言葉はいいですよね。

だって、未来はまだわからないですしね。

まだ、わからないけれど、いつかわかるかもしれない。

まだ、わからないけれど、続けていたらわかるかもしれない。

まだ、わからないなら、わかろうとしてみよう。

まだ、わからないとしても、いつも好きでい続けよう。

わかる、と思ったらそこで止まってしまいます。

わからないから、向き合おうとするのかも。

たぶん。

いいなと思ったら応援しよう!