Take-25:映画『哀れなるものたち(2023)』は面白かったのか?

【映画のキャッチコピー】

『死から甦った無垢の女性 彼女が旅の果てに知った真実とは』

【映画の舞台】

19世紀後半ヴィクトリア朝時代(1837年〜1901年):ロンドンに始まり、リスボン、アレキサンドリア、パリへと進んでいきます。

当初、ブダペストやプラハなどでロケーション撮影する計画が、1930年代の映画にインスピレーションを受けた監督は、ゼロから映画の世界を作り上げることにしたそうです。

ハンガリーの首都ブダペスト近郊にある「オリゴ・スタジオ」と「コルド・スタジオ」にセットが組まれました。

「オリゴ・スタジオ」

こちらでは主にロンドン、バクスターの家、遠洋定期船、パリの広場、売春宿、アレクサンドリアのホテル、スラム街などの世界を作り上げています。

一方、ヨーロッパ大陸最大のサウンドステージである「コルダ・スタジオ」で、リスボンの街のセットが作られています。

エマ・ストーンによると歩き回るのに30分くらいかかる広大なセットだったようですね。

「コルダ・スタジオ」

なお衣装については監督のこだわりによって1970年代の素材を起用しております。詳しくはこちらに書かれておりました。ファッションの方に興味のある方はぜひ。

【原題】

『Poor things』

傑作です。

大傑作でした。

経験上と直感からして、おそらく後世に残り続ける1本となる気がします。なので劇場で観ることを強くお薦めしたい作品でありますね。

いわゆる「“こういう映画に出会うため観てんだよ!”映画」ってやつです。

正直ここまで手放しで絶賛することも少ないのですが、見終わった後も放心状態、いざこうして感想を書こうとしても「でも」とか「しかし」とか……この作品に対する反語が全く出てこなかったこともそれを物語っております。

皆様よき映画ライフをお過ごしでしょうか?

N市の野良猫、ペイザンヌです。

人間が動物と違うのは知識を受け継ぐことであります。動物は習性やDNAこそ受け継ぐけど死ねば完全リセット、また「0」からになっちゃう。

一方、人間は先代が残した知識や道徳が「10」とすれば本来なら「11」から新たにスタートできる。はずなのですが──

どうしてこうも「過ちをループ」してしまうのか?

観ながら考えてたのはまずこんなことでしたね。

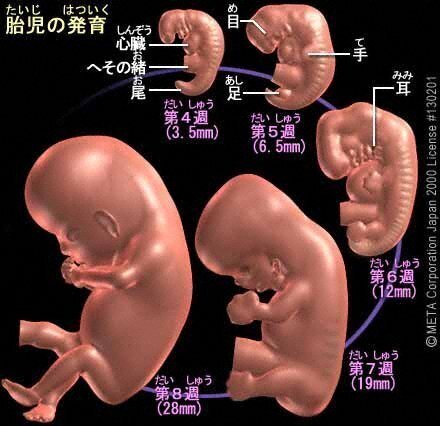

その証として、まあよく言われることですが──胎児は母体の中でそれまでの人類の進化過程を辿ります。

単細胞から多細胞……魚類のような姿形を経て爬虫類、両生類、哺乳類のような姿を一気に9ヶ月で行ってしまう。つまり生まれた時点で「先代の続き」を継承する準備は整っているのです。

そして、産まれ、成長し、ようやく何か人生の答えを分かりかけたところで死を迎えてしまう

そのバトンを今度は子に引き継ぎ、人生というリレーを少しずつ繰り返さなければならないわけで。

原作はグラスゴーの作家アラスター・グレイ。1992年に同タイトルで出版されております。著者自身、メアリ・シェリー著『フランケンシュタイン(映画版は1934・1994)』の小説を愛読してたそうです。

確かに『フランケンシュタイン』の要素は色濃くあり、構想のきっかけともなったのかもしれませんが、映画版ではあくまで取っ掛かりに過ぎない感じにも見えましたね。

むしろ「1人の女性の半生を圧縮し、早回しで成長過程を描いてみせるために」そのアイデアを拝借したという風にも見えます。

基本ベースは『指輪物語』、映画でいうと『ロード・オブ・ザ・リング(2001)』などファンタジーにおける定番「行きて帰りし物語」になってますね。

また狐に騙されるピノキオや、兎を追いかけて穴に落ちるアリスなど童話的手法もある。

かと思えばそこから派生した『ブレードランナー(1982)』のレプリカントのようでもあり、ジョーダン・ピール監督の『ゲット・アウト(2017)』や『Mr.タスク(2014)』といった人体改造ホラー要素まで含まれていたりと。

さらには「まったくない同じ素材によって作り変えられた船は元の船と同じか?」という「テセウスの船」の存在主義的の哲学が頭に浮かんだ方も多いことでしょう。

主人公が人間なので「テセウスの船」というよりは、「スワンプマン(沼男)」に近いかもしれません。(一部では「哲学的ゾンビ」などとも言われてますやね)

ある男がハイキングに行くと雨が降ってくる。男は雷に打たれ死亡します。それと同時刻に雷は近くの沼にも落ち、沼の汚泥がその男と全く同じ量子の男を生み出してしまいます──二人は同じ男なのか?──という思想ですね。

そんな感じでホント様々な物語の進化過程が次々に浮かぶんですよね。

『アルジャーノンに花束を(映画版は2016・1968)』なども含まれてますし、娼館が出るからというわけでもないですがどこか『千と千尋の神隠し(2001)』も思い浮かんだりします

そう、実をいうと、ボクは観てる最中の心境? 物語のなぞり方?──その辺りは、後期のジブリ、宮崎アニメを観てる時に最も似てるなと思ったんですよね。あくまで個人的な感覚だし、内容も全く違うけど、昨年公開された『君たちはどう生きるか(2023)』を観てた時と、心の動き方が凄く似てたんですよね。見てるうちはエンタメなのに裏側に暗喩やメタファーが多く潜んでいるせいなのかもしれません。

前半がモノクロで後にカラーになっていくのは『オズの魔法使い(1939)』ですし、母はなぜ死んだのかという犯人探し・原因探しにおいては『推しの子』の要素もあったりします……

周りの「哀れなるものたち」を見てるうちに、狂気を孕んだ織田信長が一番まともに見えてくる北野武監督の最新作『首(2023)』のテーマなども含まれてるよなぁ、とか。し

また手塚治虫先生の『ブラック・ジャック』──ピノコ誕生の回、「奇形膿腫」を思い出す人もいるようですが(まあ、そもそもピノコも──『ピノキオ』が元ですからね😅)ボクは『ブラック・ジャック』よりも

むしろ『三つ目がとおる』の“脳みそをトコロテンに変える装置”をなぜか思い出してしまった方でありますw

これだけ新旧古今東西ジャンルの違ういろんな物語を想起できて、ごった煮になってるのに、全く支離滅裂になってないのもスゴいことです。

この映画で「そこまで性行為場面を多様する必要があったのか?」──という意見もよく見かけますが、ボクはかなり重要なポイントだと思っております。

そもそもセックスという行為自体が大人だけに許された行為でもありますし、性の目覚めというのは──極端ですがどこか人類の曙にも似ており、それでいて最も動物的・野性的な行為ともいえます。

快楽と子孫存続の入り混じった三大欲求のひとつ「性行」をベラがむさぼるように楽しむのは人間の本能的な部分でもあり、進化において必要な「欲」の発生でもあるからです。

一人の人間の成長過程には必ずこの「下半身で考えてしまう時代」が伴うと言っても過言でないでしょう。そしていつしか「それだけなら動物と違わない」と気付く、ある意味、万人に発生する通過儀礼とも言えます。当然そこには様々なリスクもあり、望む望まないに限らず「体が商品になるのだ」という現実を文字通り肌で知る瞬間が訪れるからです。

このヨルゴス・ランティモス監督の作品では必ずこの性行為が「妙な形」で出てくるのも特徴です。

まずは長編デビュー作『籠の中の乙女(2009)』。

こちらでは長男が一定の年齢に達した時、父親が女を家に連れてきて「性の学習」をさせる様子が描かれてます。また娘の一人は「欲しいものを得るために相手の体を舐める」という奇行を覚えます。

デビュー作はその人の全てを表している──などとよく言いますが、この作品が最も『哀れなるものたち』に近かったのではないかと個人的には思ってますね。

その次の長編『ロブスター(2015)』。

こちらでは「45日で恋愛相手が見つからないと動物にされる施設」が舞台となる話ですが、そこでも「男の機能」を活性化させるために女性職員が股間にお尻を擦り付けるシーンがあります。

実際の行為シーンもありますが無機物的というか、かなり「義務的」に映されます。

そして『聖なる鹿殺し/キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア(2017)』。

こちらは少し変わっており、行為そのものは見せず、行為後のシーンだけが映されます。まるで無機物、丸太のようにベッドに横たわる女性のシーンが二度ほどありますね。

ボクがランティモス作品を最初に観たのはこれだったので「なんのこっちゃ」と思いましたが、先に述べた二本を観て「ああ、なるほど。これはあの“義務的な性行為”の後の姿だったのだな」と理解できました。また主人公のコリン・ファレルが「幼い頃、父親が寝てる間にこっそり彼の手淫をした」などという奇妙な告白をする場面もありましたね。

そんな「交配のためだけの義務的なセックス」「惰性による性行為」を、見せられてきたのに比べ、今回『哀れなるものたち』では逆に目を覆いたくなるほどの激しい情交が描かれ少し面食らったほどです。

後に「それ」が仕事となったベラは少し「快楽」と「義務」の間で揺れ動いてるようにも見えました。

私たちの日常で例えると「夢」だったことが「仕事」となり「楽しかったこと」が「疎ましくなってくる」感覚にも似てる気がします。

これは余談ですが、『哀れなるものたち』では子供たちの前で性行為を実演して教育するシーンもありましたが──アレはどう考えても『モンティパイソン・人生狂騒曲(1983)』のパロディ、いやもはやパクったとしか思えないほどなんですよね……さすがにコレは確信犯だろ😂くらいに。

カズオ・イシグロさんの小説『わたしを離さないで(映画版は2010)』も似た場面があったようですね。 骨格標本を使って性行為を学ばせる──みたいな。

少々シモの話になってしまったので(とはいえこれはランティモス作品を観る上で大事なことだと思ってはいますが)話を戻しましょう。

自分のお腹の中の胎児の脳を、死んだ自分の頭に埋め込まれる──というのは自分のコピー、すなわち普通に子供を生み、残していくことと似てもいます。そしてその子供がまた子供を産み……と。

もし将来できるかもしれないベラの胎児の脳を、再びベラにの脳と取り替えるとどうなるのか?──そんなループと結局は似ているんですよね。さらに──

はたしてベラの脳の胎児は男だったのか女だったのか?

そう考えるとまた面白いです。

例えば、まだそんな男女決定がなされてない時点の胎児だったとすれば、フェミニズム問題というより近年のジェンダー問題まで一緒に考えねばならなくなる──そのあたりもこれまでの「物語」として一歩進化してるともいえるのではないかと。

とはいえ、他の方の感想を見ているとどうあっても「フェミニズム」に繋げたい──そんな文章も見かけるのですが「そこまでフェミニズムに仕立てあげる必要が本当にあるんだろうか?」という気もするんですよね。

もちろん題材が題材だけに決して避けては通れません。けれど本質的にはそこまで主張が強くない気もします。

「真に言いたいのはそこじゃない」──そんなオーラも感じるんですよね。言ってみれば「男女問わず」──の問題の方が前面に出てるような気がします。

R-18の指定が付いてますが、個人的には「もっと早くに観ておいてもいいのではないか?」とも思うんですよね。まあすっかり健全な社会になってしまった現在の日本では難しいでしょうけれど。

受け取り方を間違えると、確かにとんでもないことになってしまいますからね。

「体を売るという選択肢もアリなのだ」──人によってはそう勘違いすることもないとは言えません。なので、ここはやはりR-18くらいでいいのかもしれませんね。

ヨルゴス・ランティモス監督の前作『女王陛下のお気にいり(2018)』は配信になく、観れてないのですが、それ以前、先ほど述べた『籠の中の乙女』『ロブスター』『聖なる鹿殺し』までは全て「おかしくない?どう思う?」という疑問提示で終了してたのに対し、今回はきちんとそれなりの答えを述べてるのも、監督なりのアングラからメジャーへの移行宣言なのかもしれませんね。

そもそもコレはハッピーエンドなのかバッドエンドなのか……?

冒頭に述べた、なぜ人類は過ちを繰り返してしまうのか?──という「ループ」をもし表すのであれば、今度は無垢だったベラが『聖なる鹿殺し』の父親や『ロブスター』の恋愛を強制する施設側のように、そんな「支配側」──に立ってしまうのではないか?──そういった、やや不安も残るラスト。

エマ・ストーンの最後の表情に隠された答えをもう一度見てみたい気もします。

(ただし、原作ではそのままベラは医者となり生涯を過ごしたそうです)

エマ・ストーンも「これまでで一番難しかった役」と言ってますが、確かに後半「あれ、いつの間にこんなに「りりしく」なって歩き方も変わったんだ?」と驚かされますよね。

撮影順序なども全て時系列通りに撮影されたとは限りませんし「ベラA・B・C・D」と4分割くらいに分けて、その都度、引き出しを変えながら演じてたのかなと思うとその凄さが伝わってきます。

最後に──

『哀れなるものたち』は「非常に塩梅のいい映画」だったとつくづく思いました。

「決して難し過ぎず、決して易し過ぎず」という面です。「少し頑張ればわかり得る。且つ頑張らなくても楽しめる」とも言い代えられます。

これから映画を見始める人、またはヒーローものや恋愛ものなどは好んで見るけれど、少し違う側面の映画にもチャレンジしてみたい──そんな方にもかなり“取っつきやすく、且つアーティスティックな作品”と言える気がしましたね。

この映画から枝分かれして、じゃあアレも観てみるか、これも観てみようかという「新しい自分」がどんどん開花していける可能性が十分ある。そんな意味も含め「大傑作」の太鼓判を押させて頂いた映画でした。

では、また次回に!

【本作からの枝分かれ映画、勝手に 選】

映画『まごころを君に』(『アルジャーノンに花束を』)