大澤真幸「エゴイズムは克服可能か」/若林幹夫「有限、無限、永遠」(『思想 2023年8月号 見田宗介/真木悠介』)

☆mediopos3247 2023.10.8

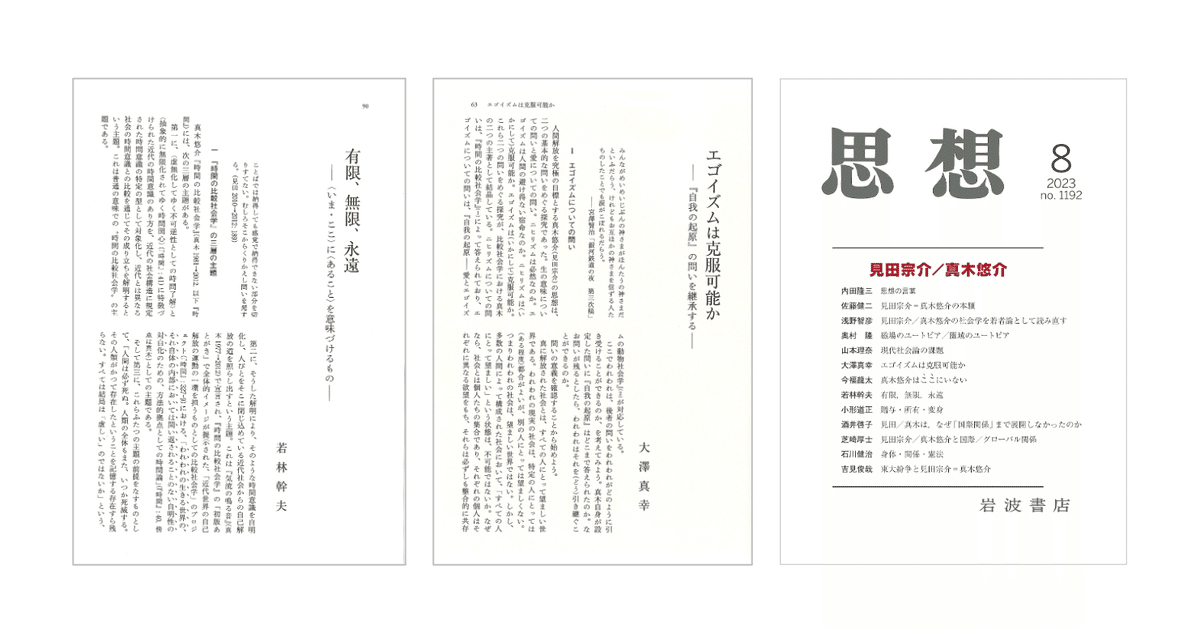

『思想』の特集「見田宗介/真木悠介」

(岩波書店・2023年8月号)から

見田宗介/真木悠介の視点における

自我のありようを

エゴイズムの側面からと

「時間意識」の側面から見ていくために

大澤真幸「エゴイズムは克服可能か/

『自我の起原』の問いを継承する」

そして若林幹夫「有限、無限、永遠/

〈いま・ここ〉に〈あること〉を意味づけるもの」

をとりあげる

まず

大澤真幸「エゴイズムは克服可能か」について

真木悠介(見田宗介)の思想は

生の意味と愛について

ニヒリズムとエゴイズムの克服をめぐる探求だった

それについて

「個体は、自己目的化に抗して

自己裂開する構造をもっている」

つまり「主体としての個体の欲望の核心部で、

己を他者に向けて裂開してしまう力が働いている」

がゆえに「エゴイズムの束縛から逃れることができる」が

たとえば宮澤賢治の『銀河鉄道の夜』で

ジョバンニが特定の宗教の神を拒否するものの

特定の宗教を信仰する者に

その神を否定させることができないように

「それぞれの共同体が、自分たちの神を「ほんたうの神」だと

自己主張しあうエゴイズム」を乗り越え

「集合的なエゴイズム」を避けることは難しい

しかしそこには〈普遍化への衝動〉があり

「どんなに利己的・部族主義的にふるまっていても、

まさにそのとき〈類〉のことも考慮せざるをえない」がゆえに

「集合的なエゴイズム」を克服する道は残されているという

おそらくこの議論において重要なのは

「自我」がどこでどのように働くかということ

そしてそれぞれの自我をどのようにとらえるかということだろう

個体において働く自我(個的自我)

共同体・組織・宗教・民族等において働く自我(集合自我)

そしてすべての自我の根底において

働き得る自我(普遍的な自我)である

個的自我は集合自我に対して

無私になることで克服可能だが

(ある意味でそれによってニヒリズムは克服できる)

「洗脳」を解くように

「集合自我」を克服することは極めて難しい

「科学」的な認識を可能にする自我においてさえ

その「科学」とされるものの囲いを越えられず

そして往々にして政治・経済のバイアスをさえ

身に纏ってしまうように・・・

続いて

若林幹夫「有限、無限、永遠」について

真木悠介『時間の比較社会学』には次の三層の主題があるという

近代的な時間意識の在り方を

それとは異なる時間意識と比較することで明らかにすること

上記の時間意識によって閉じ込められている

近代社会からの自己解放の道を照らし出すこと

そして「「人間は必ず死ぬ。

人類の全体もまた、いつか死滅する」

というニヒリスティックな時間意識の問題に

解決を与えること

そこで示唆されるのが〈永遠〉である

人生の意味とは

そして人類の存続の意味とは

「無限の時間の中で有限な生を、

自らの過去から未来に向けて意味あるものとして

生ききろうとする」ということにあるだろうが

そのなかで

「過去・現在・未来へと続く時間の

直線の無限の延長としてある」ような

水平的な〈永遠〉ではなく

「有限性・無限性を示す時間の直線に対して垂直方向に位置」し

〈いま・ここ〉を超えて生きられることで

「〈いま・ここ〉に〈あること〉を意味づける」

そんな〈永遠〉が示唆されている

垂直方向に位置する〈永遠〉は

決して特別なものではなく

だれにでもおりにふれて訪れてくるような

「〈いま・ここ〉に〈あること〉」に

充足し得るようなそれである

上記の

大澤真幸「エゴイズムは克服可能か」

若林幹夫「有限、無限、永遠」

における二つの論点は

私たちが日々を豊かに生きていくために

ほんらい欠かすことのできない問いである

いかにエゴイズムを克服し

「私」でありながらその「私」を

いかに「普遍」へと開かれた自由なものとできるのか

そして〈いま・ここ〉を生きるとき

それを単に過去・現在・未来においてだけではなく

垂直な〈永遠〉における時間意識として

いかに生きることができるか・・・

見田宗介/真木悠介の思想は

この「私」(自我)が〈いま・ここ〉にあって

自由にそして〈永遠〉を生きられるための視点を

わたしたちに繰り返し問い続けている

■大澤真幸「エゴイズムは克服可能か/『自我の起原』の問いを継承する」

■若林幹夫「有限、無限、永遠/〈いま・ここ〉に〈あること〉を意味づけるもの」

(『思想 2023年8月号(no. 1192) 見田宗介/真木悠介』岩波書店 2023/7)

(大澤真幸「エゴイズムは克服可能か」〜「1 エゴイズムについての問い」より)

「人間解放を究極の目標とする真木悠介(見田宗介)の思想は、二つの基本的な問いをめぐる探求であった。生の意味についての問いと愛についての問い。ニヒリズムは必然なのか。エゴイズムは人間の避け得ない宿命なのか。ニヒリズムは(いかにして)克服可能か。エゴイズムは(いかにして)克服可能か。これら二つの問いをめぐる探求が、比較社会学にいける真木悠介の二つの著書として結晶している。ニヒリズムについての問いは『時間の比較社会学』によって答えられており、エゴイズムについての問いは、『自我の起原————愛とエゴイズムの動物社会学』が対応している。」

(大澤真幸「エゴイズムは克服可能か」〜「2 『自我の起原』の論理展開」より)

「人間という動物の個体が、本源的にエゴイスティックであるという認定は、まちがっている。個体は、自己目的化に抗して自己裂開する構造をもっているからである。主体としての個体の欲望の核心部で、己を他者に向けて裂開してしまう力が働いていることは、性愛の経験のことを思えば、誰もが容易に実感することができる。

個体という主体であることじたいが、すでに(さまよい出た)存在である。ecstasyの状態である。つまり自分が本来あるはずのところの外部に解き放たれてある仕方である。一度さまよい出た者はどこへでもさまよい出ることができる。

真木は、この自己裂開的な構造こそが、個体を自由にする力でもある、と述べる。なぜか。この構造がなければ、個体のテレオノミー的な主体化は、エゴイズムという形態に固着するしかなくなるからだ。自己裂開的な構造のゆえに、個体は、エゴイズムの束縛から逃れることができる。」

(大澤真幸「エゴイズムは克服可能か」〜「3 エゴイズムの再来」より)

「『自我の起原』の補論で、真木悠介は、宮澤賢治について論じている。宮澤賢治を通じて、本論の含意を引き出してみせているのだ。『銀河鉄道の夜』で、ジョバンニは(カンパネルラとともに)、夜空を走る幻想の汽車に乗る。」

「 「そんな神さまうその神さまだい。」「あなたの神さまうその神さまよ。」「そうぢゃないよ。」「あなたの神さまってどんな神さまですか。」青年は笑ひながら云ひました。「ぼくほんたうはよく知りません、けれどそんなんでなしにほんたうのたった一人の神さまです。」「ほんたうの神さまはもちろんたった一人でし。」「あゝ、そんなんでなしにたったひとりのほんたうの神さまです。」

この最後のジョバンニの抗弁も、青年に、軽くあしらわれてしまう。あなたのその「ほんたうの神さま」がきっと「わたしたち」(青年たち)の神さまなのだ、という趣旨のことを言われて。サウザンクロスに到着したところで、結局、彼らは降車する。

この場面で、ジョバンニは、特定の宗教に与することを断固として拒否している。しかし、特定の宗教にコミットしようとする者に、それを断念するように説得することには成功していない。それぞれの共同体が、自分たちの神を「ほんたうの神」だと自己主張しあうエゴイズムを乗り越える論理を、ここでジョバンニは提起できていない。」

(大澤真幸「エゴイズムは克服可能か」〜「4 類的存在としての人間」より)

「エゴイズムは、人間の、本源的で、完全には克服しえない性質のひとつなのか。〈普遍性の不可能性〉という条件の方に着眼すれば、この問いには「まさにその通り」と答えることになる。人間は部族主義的で、個体のレベルのエゴイズムは克服しえても、集合的なエゴイズムは不可避である、と。

だが、部族主義的な傾向の基底部に、〈普遍化への衝動〉がある。この点を考慮に入れれば、エゴイズムは人間の二次的・派生的な性質である、と言うべきだ。むしろ人間という動物を際立ったかたちで特徴づけているのは、〈類(普遍性)〉のことを配慮し、〈類〉の運命を気に掛ける、という事実である。群れを作ったり、複数の他個体と協調的に行動したりする動物はいくらでもあるが、〈類〉としての自分たちのことを考える動物は、人間のほかにはない。チンパンジーは、類としてのチンパンジーの繁栄や幸福には何の興味もない。人間だけが、〈類〉の繁栄にも関心を向ける。人間の特徴は、他の動物と比べてとりわけ利己的だという点にあるのではなく、どんなに利己的・部族主義的にふるまっていても、まさにそのとき〈類〉のことも考慮せざるをえない、という点にある。フォイエルバッハやマルクスが使った語を、誤用を承知でここに転用しよう。人間は〈類的存在Gattungswesen〉、厳密には〈対自的な類的存在〉である、と。

『自我の起原』が発した問いは生きている。その問いには、『自我の起原』とは異なった仕方で答えられることになる。しかし、〈問い〉の方はそのまま継承され、われわれの思考の芽をくりかえし点火し続けている。」

(若林幹夫「有限、無限、永遠」〜「一 『時間の社会学』の三層の構造」より)

「真木悠介『時間の比較社会学』には、次の三層の主題がある。

第一に、〈虚無化してゆく不可逆性としての時間了解〉と〈抽象的に無限化されてゆく時間関心〉に特徴づけられた近代の時間意識の在り方を、近代の社会構造に規定された時間意識の特定の型として対象化し、近代とは異なる社会の時間意識との比較を通じてその成り立ちを解明するという主題。これは普通の意味での〝時間の比較社会学〟の主題である。

第二に、そうした解明により、そのような時間意識を自明化し、人びとをそこに閉じ込めている近代社会からの自己解放の道を照らし出すという主題。

(・・・)

そして第三に、これら二つの主題の前提をなすものとして、「人間は必ず死ぬ。人類の全体もまた、いつか死滅する。その人類がかつて存在したということを記憶する存在すら残らない、すべては結局は「虚しい」のではないか」という、見田/真木の心の中に七歳の頃から棲みつづけていたという問いに解決を与えるという主題。」

(若林幹夫「有限、無限、永遠」〜「二 有限と無限」より)

「真木や「たくさんの明晰な近代精神」にとって、人生の意味とは、無限の時間の中で自らの生を尽きなく生ききろうとする個人の実存の意味であり、人類の歴史の意味とは、人類という種が類的存在として自ら切り拓く歴史を尽きなく生ききることの意味である。ここでは個人も人類も、無限の時間の中で有限な生を、自らの過去から未来に向けて意味あるものとして生ききろうとする、強い実存的主体である。それに対して私や学生たちは、自分たちの有限な生の現在と行く末を、同じく有限の生を生きる他者たちの人生と比べながら、それなりに満足するものにしたり、失敗しないで生きていったりすることに心を配っているのである。」

(若林幹夫「有限、無限、永遠」〜「三 なぜ永遠を準拠にとらないのか?」より)

「未来主義的な社会は、〈あるべきこと〉が実現可能な未来という地平が、〈いま・ここ〉の先に広がっていることを前提とする。だが、二〇世紀の半ば過ぎまでリアルかつアクチュアルだった未来に向けた進歩と発展は、今日ではなんとか努力して〝持続可能〟にすることが目指されるものになった。『現代社会の理論』や『現代社会はどこに向かうか』で見田が論じたように、いわゆる〝先進〟諸国では現実としての成長と発展が行き詰まり、これまでのような成長と発展の追求の末にやってくる人類の歴史の行き詰まりや終焉の可能映画現実的なものとなっている。」

(若林幹夫「有限、無限、永遠」〜「四 有限な具象性の陥穽」より)

「〈現在それじたいへのコンサマトリーな意味の感覚〉と〈未来への関心が有限な具象性のうちに完結する構造〉を喪わず、他者たちと共に幸福に生きることを可能にする社会とはどんな社会なのだろうか?」

(若林幹夫「有限、無限、永遠」〜「五 二つの永遠」より)

「「なぜ永遠を準拠にとるのか?」という問いをはじめとして、『時間の比較社会学』にはここまで「無限」という言葉で考察してきた時間の様相を、「永遠」という言葉で表現した箇所が多く見出される。だがその一方で、同じ「永遠」という言葉をそれとは異なる意味で用いた箇所も複数ある。」

「これらの〈永遠〉は、過去・現在・未来へと続く時間の直線の無限の延長としてあるのではない。それは、これまで見てきた有限性・無限性を示す時間の直線に対して垂直方向に位置し、〈いま・ここ〉にある存在が出来事や経験の中に現れて、〈いま・ここ〉を超える〈永遠〉が生きられる〈あるべきこと〉として、〈いま・ここ〉に〈あること〉を意味づけるものだ。」

「多くの文化や文明は、そのような〈永遠〉を神話や宗教や形而上学の中に位置づけてきた。だが。未来主義的な近代社会が志向してきた〈未来〉や、ロマン主義やノスタルジックなナショナリズムが志向してきた〈過去〉も、プルーストが求めた「失われた時」も、かつて神話や宗教や形而上学の中にあったこの〈永遠〉が、近代人の意識の中で歴史の直線の上や近代的自我のうちに位相変換されて投射されたものであることが『時間の比較社会学』では論じられている。」

「近代が獲得した未来という地平とそれへの構想力を捨て去ることなく、そのような〈永遠〉が〈いま・ここ〉においてコンサマトリーに生きられる社会とはどのような社会なのか?『時間の比較社会学』は結章で石牟礼道子『天の魚』の言葉を引用して、生死を超えてではなく、生死と共にある〝もの〟や他者へのかぎりなく深い共感を可能にする感受性による解放の途を示唆しているが、そこに現れる具体的な社会の像はつかめない。『宮澤賢治』で賢治の感覚と想像力と実践の中にそのような生と社会への可能性を見、『自我の起原』で〈愛とエゴイズムの問題系〉に見通しをつけた後、『現代社会の理論』『社会学入門』『現代社会はどこに向かうか』で見田/真木は、そのような社会のあり方を具体的に把握し、そこにいたる道筋を見通すためのスケッチを書き継いでいった。その中に次のような言葉がある。

冬の郊外の駅前の屋台で、仲のよかった人と一緒に熱いラーメンをすすっていた時今ここで死んでしまってもいいという幸福感に充ちあふれていることを意識していた。

ここにはあの〈永遠〉が、神秘的でも形而上学的でもなく、〈いま・ここ〉の中に何食わぬ顔をして現れ、生きられている。(・・・)

すでに『宮澤賢治』の最後の節で、短編「マグノリアの木」と『春と修羅』の最初の詩篇「屈折率」を参照して見田は、詩人が歩いて行く「でこぼこの道のほかには彼方などありはしないのだ」、「このでこぼこの道だけが彼方なのであり」、「その道程の刻みいちめんにマグノリアの花は咲くのだ」と書き記している。この文が置かれた節の副題は、「現在が永遠である」である。

そんな〈永遠〉が〈いま・ここ〉に現れる瞬間は、冬の郊外の駅前の屋台のようにそこここにあるが、誰にでもそれが普通に生きられる社会はいまだない。そのような社会を作り出していくための地図やスケッチを、書き手と読み手、語り手と聴き手が共に描くことができる知を探求していくこと。それが見田宗介/真木悠介の知を継承する一つの道である。」