532.あなただけに教えるnote本づくりの ㊙戦術【出版論第2章】新シリーズ「著作者になる!⑩」

1.あなただけに教えるnote本づくりの ㊙戦術

本を書くとき、どうしても他人を意識してしまう。よく映画やテレビで作家が机の前で頭をかきながら、原稿をクシャクシャにして投げつける場面が目に浮かびます。

こんなときの作家の心境はどんなものなのでしょう?

おそらく次のアイデアが生まれない。

企画まで上手く出たのに詰まってしまう。

気がのらない、疲れた。嫌になった…。おそらく、こんなことに近いことかもしれません。

たしかに他人を意識することは悪いことではありませんが、意識しすぎてしまえばどんなスポーツ選手だってよい記録は生まれません。逆に萎縮してしまいマイナスになるでしょう。

しかし、毎月何百ページを書き続けている作家も多くいます。

このわたしですら、月に百枚近く書き続けています。月に百枚近く書き続けるということは年間二冊から三冊以上の本の文章に相当します。

2.むずかしく考えない!友だちに手紙を書く気持ちで考えてみよう!

わたしの場合、毎月講座があり、1回の講座資料の分量が約50枚程度あるため、月に100枚ぐらいの原稿を書き続けています。日平均すると約33枚ぐらいでしょう。年間にすると1200枚以上の原稿量です。

人は「よくそんなに書けるねえ」といいますが、これも仕事のひとつですから他の人と形が違うだけで同じでしょう。一頁が約500文字とすると、50頁というと25,000文字、100頁で、5,000文字、年間60,000文字。会社関係の事務員さんの方が毎日のパソコン打ちなら、おそらくそれ以上の文字を打っているでしょう。

大切なことはむずかしく考えない。

楽しむことも大切なことです。

そして、多くの読者を意識せず、たった1人のために書いてみるという考え方もひとつです。日本の人口1億数千万人のすべてに読んでもらうわけにはいきませんが、一人の人にターゲットを絞るだけでおそらく一万人の共鳴者がいるかもしれません。ですからお友達や取引先に手紙を書くつもりで、気楽に、ただし、わかりやすくまとめることが本づくりの秘密戦術です。

3.まず思いのまま、思いつくまま書きたいことを「目次」にしてみよう!

では、テーマはどうしましょうか?

テーマ選びで大切なことは、本の内容が、読んでくれる人に役に立つかどうかです。まず、思いのまま書きたいことをまとめてみることも大切ですが、テーマが大切。

よく、このテーマで悩む人は多いですが、自分の得意分野から選ぶのが一番やりやすい。ですから、自分の過去の体験や経験がとても役に立ちます。

たとえばうれしかったこと、悲しかったこと、研究し学んだことなどです。

とても悔しかったこと、怒り、感動などもそのテーマのひとつになります。

人に役に立つテーマというのは身の回りにごろごろとしているものです。

そして、読む人が喜んでくれることも大切なことです。

次に目次をつくります。

目次づくりは意外と楽しいもの。

なぜなら、本や原稿は完成していませんが、全体の様子がわかりやすくなります。どんな人でも本を読むとき、最初に見る部分が目次です。

その目次を見て、本の全体を考えます。

それと同じように、思いのまま、思いつくまま自由に楽しみながら書きたいことを書いてみます。目次が完成するとなぜか1冊の本が完成したかのように思えます。

すると、全体の流れがつかみやすくなり、本の内容の順番が決めやすくなります。本の内容の順番は、初めに書いておく必要性のあることを本文のまん中や後半に入れても意味ありませんし、後半でよい内容のものを前半にいれるのも変です。

ですから順番は、読む人に読みやすく、わかりやすくしてあげることになります。

また、目次をしっかりまとめておくこと、書くことに目標がつくりやすくなります。どうしてかといえば、あとは目次にしたがって内容を書くだけですから、この目次づくりは少々大変でも、楽しみながらまとめると、あとがとても楽になります。

これは、本づくりだけでなく、企画書や論文や書類のまとめのときにも役に立つはずです。

これは、noteの場合も同じような気がいます。最初に目次をキーワードとしてまとめてみます。目次が30あれば30回分。50あれば50回となります。毎日、毎日ネタやアイデアで詰まるならば1冊の本と想定して全体の目次があるととても楽になります。この目次つくりはかなり時間を要します。考えながらまとめるのですから。でも、この目次づくりは楽しいはずです。理由は1冊の本として全体像が自分でもわかるからです。noteもこの目次に沿って日々書き続ければ良いのですから。

目次って本の命部分だからです。

続く。

文字数4,245文字

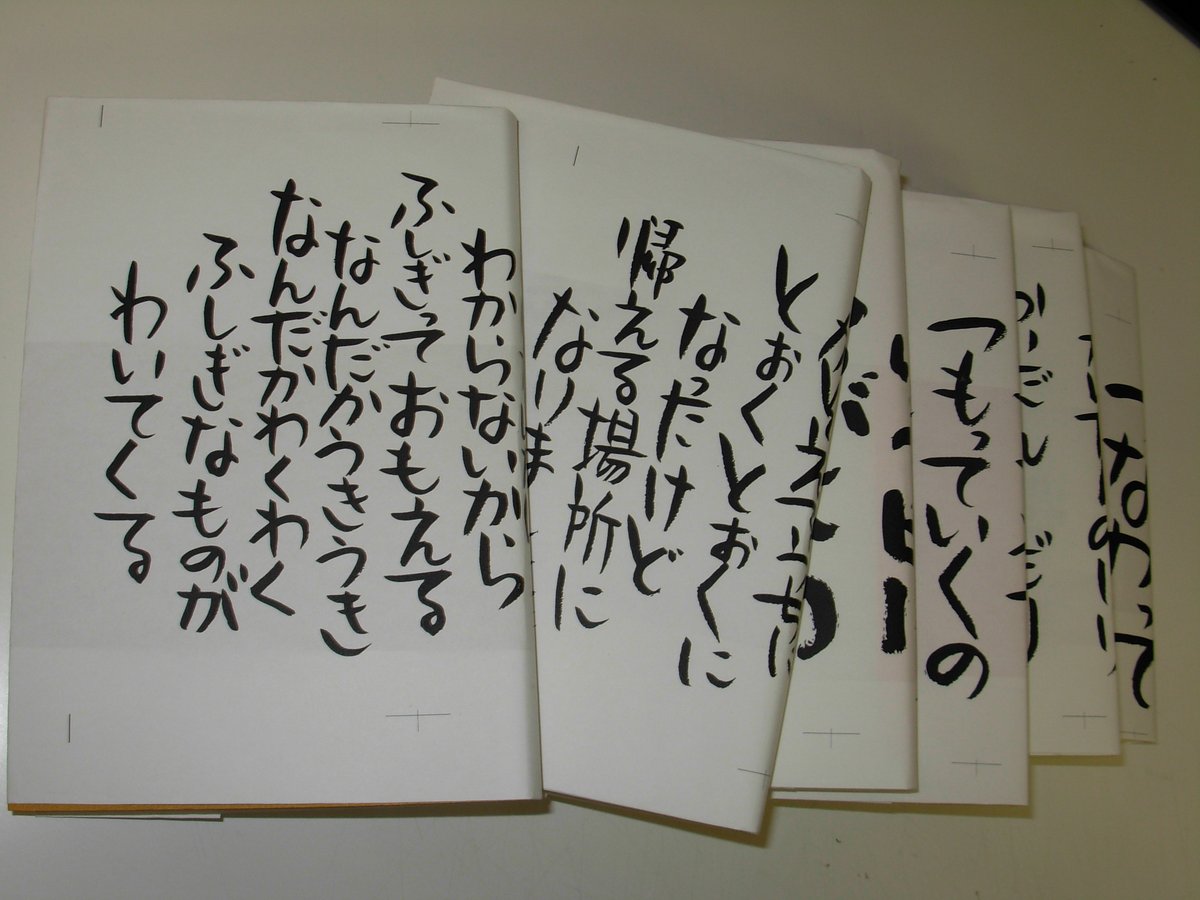

👇これらは「ペーパーブック」の本文をあえて、表紙カバーにしたものです。(白黒コピー)

👇白黒コピーですがインパクト大ですね。嫌でも手に取って中身を見たくなってしまいます。

👇本の表紙カバーは中身の説明文字が多すぎて、逆に見ようとする意識にかけてしまいます。

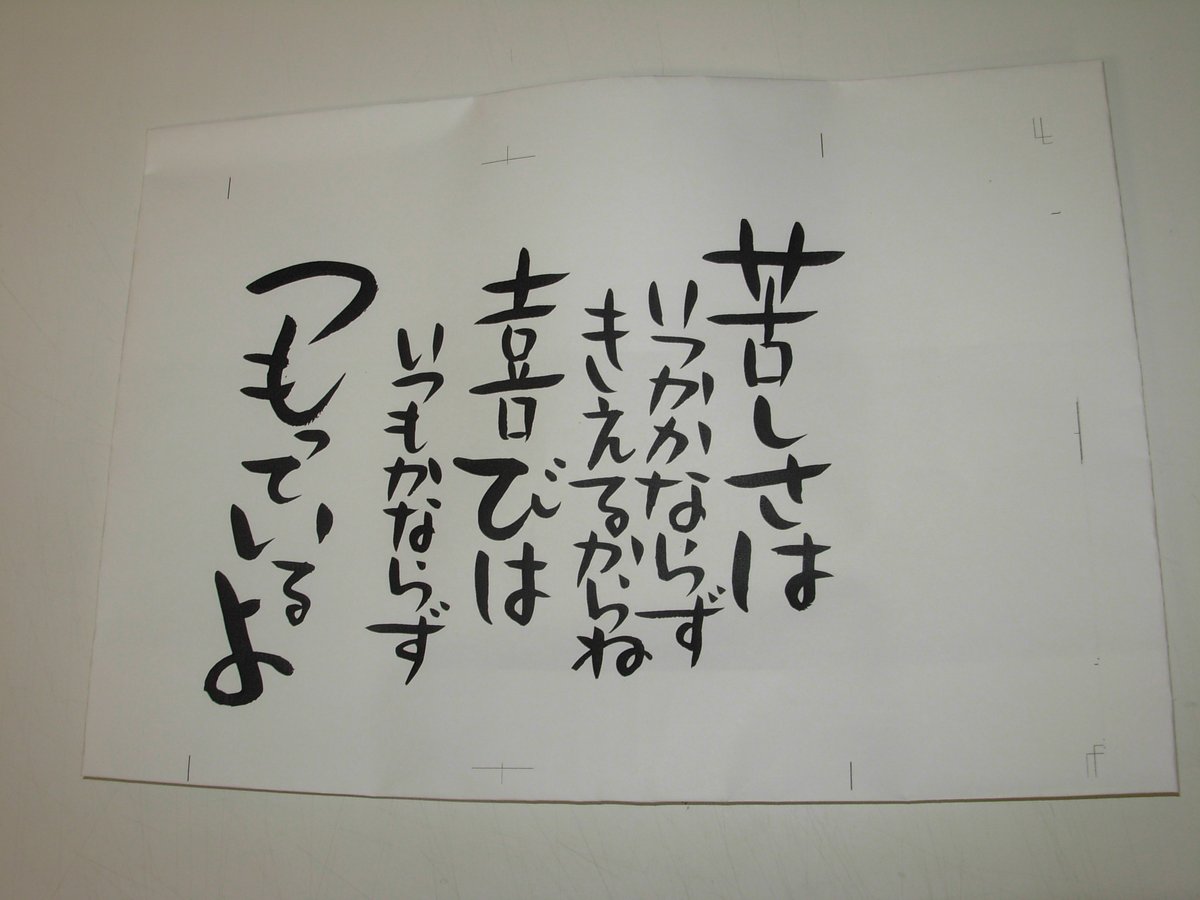

👇文字は読ませるだけが目的ではなくて、見せる。観るということも大切な表現といえます。

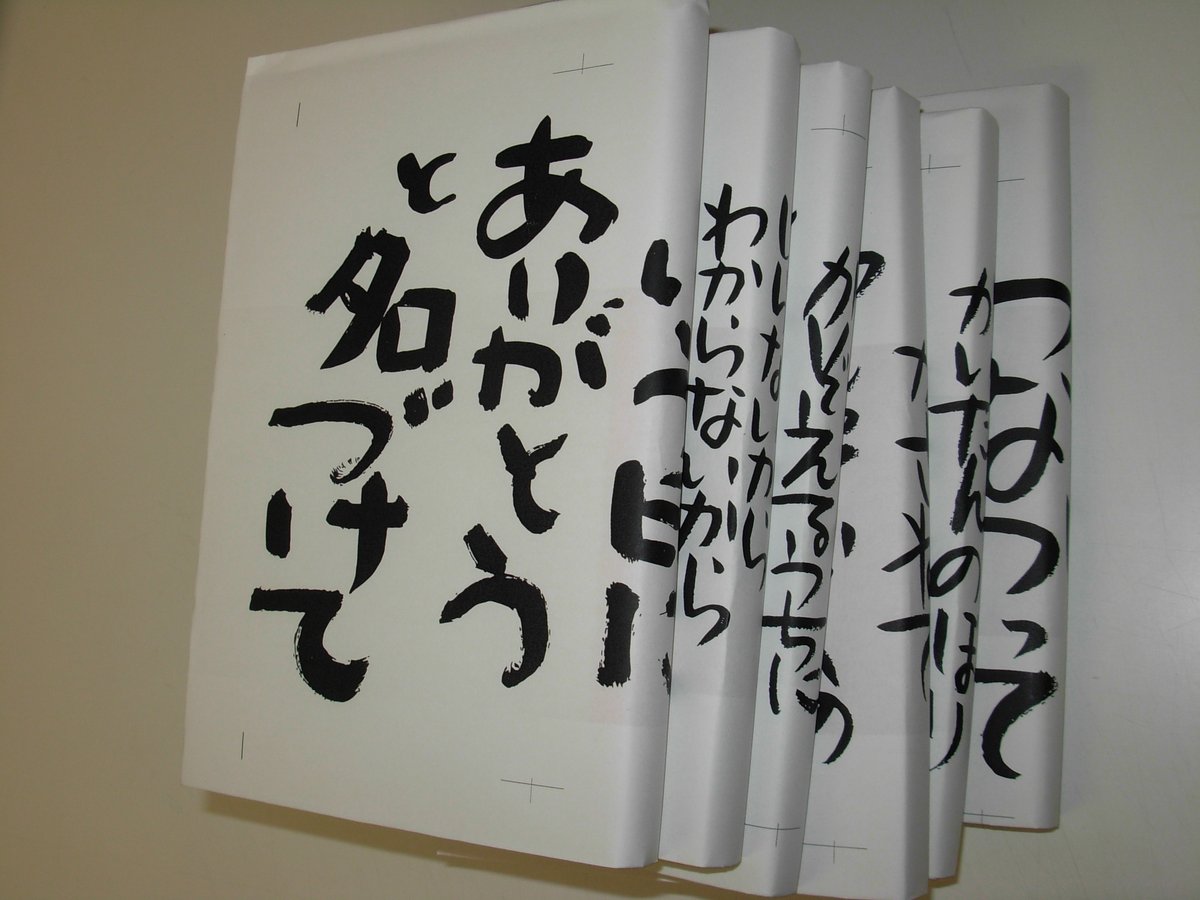

👇A3サイズで3円から5円のコピー。本に合わせれば、A3~A4、2枚。B3サイズであれば、B4、2枚となります。ペーパー・ブツクの醍醐味は簡単に季節によって変えてもいい。

👇別に手描き文字に拘らなくても、文字で伝える、見させるということも面白そうですね。

👇ブック・カバーは表紙を保護します。みなさんでコピーでブックカバーを作りませんか?

👇みんなで、楽しみながらオリジナルブック・カバーを作る。10枚1組で販売してもいいし、イラストや絵、写真なども良い気がします。

👇しかし、言葉って強烈に心に残ります。文字って読ませるだけではなくて、見させる表現もあります。

👇本当は、出版社さんや書店さんがオリジナル・ブック・カバーを作ったら楽しいですよね。残念ながら見かけませんがnoteをペーパー物苦にする場合は、是非、ブックカバーをおすすめします。

※さて、毎回、過去作品ですが。「noteと著作権・noteの著作権」として、お役に立ちますよう5作品ずつご紹介いたします。もうすぐ600作品超えてしまうとバックナンバーから消えてしまいますので、(自分の「記事」には残ります)消える前に5作品ずつ掲載することにしました。その後は過去記事のバックナンバーマガジンを作成して保存します。それまでお時間がありましたら「著作権の基本編」をお読みください。みなさまのお役に立てば幸いです。

ラインスタンプ新作登場~

「noteと言う世界」第3章書くnote「出版論」シリーズを始めました。どうか引き続きお読みください。

また、日々、拘束されている仕事のため、また出張も多く、せっかくいただいているコメントのご返事。お問い合わせメール、お手紙等のお返事がかなり遅れています。しかし、必ず読ませていただいていますのでどうかお許しください。

では、また(月)(水)(金)にお会いいたしましょう。

いつも読んでいただいて心から感謝申し上げます。

※本内容は、シリーズ「noteの世界」というテーマで著作権等を交えて解説、感想及びnoteの素晴らしさをお伝えしていく予定です。

私たちの著作権協会は市民を中心としたボランティア団体です。主な活動は出版と講演会活動を中心として全国の都道府県、市町村の「著作権・肖像権・SNS等を中心」にお伝えし続けています。皆様から頂いた問題点や質問事項そのものが全国で困っている問題でもあり、現場の声、現場の問題点をテーマに取り上げて活動しています。

それらのテーマの一部がこのnoteにしているものです。ぜひ、楽しみながらお読みください。

noteの世界は優れたアーティストの世界です。創作した人たちにはわからないかも知れませんが、それを読む人、見る人、聴く人たちがリアルに反応してくれる場所です。もし、本格的なプロの方々が参入してもこの凄さには勝てないかもしれません。プロもマネのできないnoteの世界。これからも楽しみにして皆様のnoteを読み続けています。

私たち著作権協会では専門的なことはその方々にお任せして、さらに大切な思いをお伝えします。

本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。

特定非営利活動法人著作権協会

「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

著作権noteバックナンバー👇見てくださいね~

Production / copyright©NPО japan copyright Association

Character design©NPО japan copyright association Hikaru