533.文章はキレイな文章なんていらない!気持ちが伝わればいい。伝わらなければ意味がないからね。【出版論第2章】新シリーズ「著作者になる!⑪」

1.キレイな文章なんていらない!気持ちが伝わればいい

人はどうしてもキレイな文章を書こうとする。

しかし、キレイに書こうとすればするほど書く手が止まる。よけいなことを考え、不必要なことまでも考え込んでしまう。

「このままでよいだろうか?」

「読む人は理解してくれるだろうか?」

「他の文章の方がわかりやすいかもしれない」

「笑われるかもしれない」

キレイな文章、上手な文章にしようとすると、だれもがこんな気持ちに陥ってしまいます。これではまったく先に進めなくなる恐れがあります。

大切なことは下手でもかまわない、文章なんてキタナクくてもかまわない、あなたの気持ちが相手に伝わればいいだけのこと。

思うまま、

感じるまま、

思いつくまま、

ただ書き続ける。

どんどん、どんどん書き続ける。

問題点やおかしなところは最後に直せばいい。

気持ちを伝えるコツは、キレイな文章よりも、生々しかったり、正直であったり、作りごとでない本当のことを書くことです。

「事実は小説より奇なり」、古い言葉ですが、事実ほど強いものはない。

そして、自らの体験や経験ほどリアルなものはありません。

また、本当のことを書くことを恐れるあまり、その文章をキレイ事でまとめる人がいますが、キレイ事、キレイな文章ほどリアル感のないつまらない文章になってしまう恐れがあります。

人は感情の動物です。

この感情は大切なもので、人の心を動かすのがこの感情の部分になります。

怒りや、悲しみ、淋しさ、辛さ、苦しさなど人間の最も多い感情です。

それとは反対に、喜び、うれしさ、楽しさ、幸福感なども感情のひとつです。これらの感情に人は反応し、共鳴し、共感します。

ですから恥ずかしいことではなく、

悲しかったら悲しい。

嬉しかったら嬉しい。

悔しかったら悔しい。

苦しかったら苦しい。と表現することによって、読む人に気持ちが伝わりやすくなります。

リアルな心、リアルな感情ほど、どんなにキレイな言葉よりも何十倍も迫力をもって届く言葉です。

どうせ自分の本、楽しみながらオリジナルでかまわない

大切なことは楽しみながら、徹底して楽しむという気持ちも大切。

よく本のタイトルや目次をあとに考える人がいますが、聖書の言葉にある、

「始めに言葉ありき」というように、初めは、仮でもよいからタイトルを決めておくのがよいです。

もちろん目次も項目としての言葉が並ぶわけですから、タイトルと目次の項目の言葉がまとまれば、あとは楽なものです。

わたしは文章をまとめるのは原始的だと思いますが、原稿用紙に手書きで書いています。パソコンでキーボードをたたいて文章を作り上げていく方法もよいとは思いますが、どちらでも自由です。

でも、どうでしょうか?

のちほどあらためて説明もしますが、パソコン画面って疲れませんか?目が痛くなりませんか?長時間パソコン画面で文章を打ち続けていてどうでしょう。(noteのクリエイターさんたちの大半はスマホから作成しているみたいですね)

いくら文字打ちが早いとはいっても、人間の手書きのスピードとパソコンのスピードとでは凡人の場合、どちらが早いでしょうか?

わたしは手書きの速度の方が早く、原稿用紙の10枚、20枚分だと目の疲れがまったく違います。(このnoteはパソコンからですが、速度は遅い)

ですから、自ら紙に文章をかくことと、スマホやパソコン画面上で文章を打つことはまったく作業が違います。ましてや考えながら、打ち上がった文章を見ながらとでは、やはりスピードが違います。

また、文章というのは不思議なもので、一生懸命書き、上手く書けたとその場は思っても、2〜3日したりしてもう一度読み返すと恥ずかしい表現の場合も多い。それに形にとられて、何度も何度も修正したり、直したりしていると、なかなか1枚の原稿すら完成させることができなくなります。

ですから文章を書く時の気構えは、楽しみながら「どうせ自分の本」なのだからという気軽な気持ちで、楽しむことです。

最初から完成されたものを望んだりせず、ほぼ完成してから、直せばよいことで、まず完成させることのみを優先します。

そうでないと文章が、これでよいのだろうかという迷いが出てしまう恐れが生まれます。ですから、どんどんと失敗しても、間違えても、おかしくてもかまわない。できるだけ思うまま、感じるままに書き続けることです。

続く~

文字数4,356文字

👇様々なペーパーブックとコピーブック。本のサイズはB6判サイズの単行本くらい。全体のページ数は8ページから30頁くらいのものです。費用は50冊~100冊で15,000円~30,000円の低価格。このシリーズでお伝えした通り。現代は小ロットの時代。まずは、コピーブックをつくり、次の段階がペーパーブック。販売はnoteでもその他SNS等、書店さんに置かせてもらうことも可能。楽しみながら、必要な部数で良いと思います。(印刷所等はこのシリーズで紹介済みのため省略)

👇「あいのことば」Ⓒ Hikaru B6サイズ。全体で40頁。私たちの団体のイラストレーターさんが初めて作った本。イラストと詩が中心のメッセージ本。

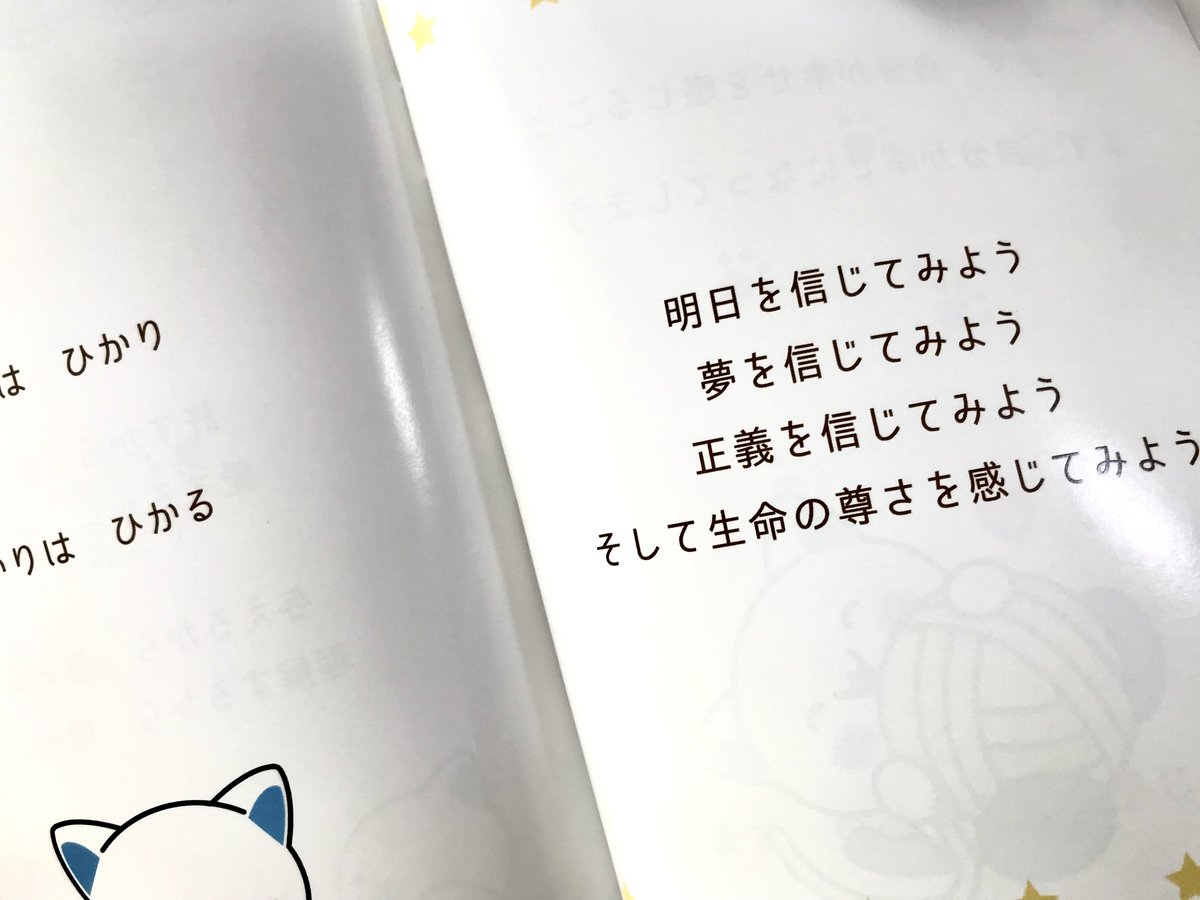

👇「あいのことば」Ⓒ Hikaru 本文の一部 地元の書店で販売。また、ネット販売。

👇「あいのことば」Ⓒ Hikaru 本文の一部。地元の美容院や、喫茶店、ケーキ屋さんなどにも置かせてもらっています。

👇「あいのことば」Ⓒ Hikaru 本文の一部。結婚式や、誕生会、入学式、卒業式などの記念品ギフトとしても販売。

👇「あいのことば」Ⓒ Hikaru 本文の一部。コピーブックの場合は本当に少数部数。必要に応じて作成すれば良いですが、この販売用の場合は常時、50冊から100冊くらいは在庫を持つようにしています。

👇「あいのことば」Ⓒ Hikaru 本文の一部。地元のお店に置かせてもらう場合。たくさん持つてはいけませんので、1か所多くても10冊程度(減るたびに補充)1か所に10冊ですから10か所で置かしていただいて販売すると、最低100冊は必要となります。

👇「あいのことば」Ⓒ Hikaru 裏表紙 価格1,000円(税込み)

もちろん、販売していただいているお店で無料でお願いするのは失礼なので1,000円で販売して頂いたら手数料として300円、お支払いしています。

※さて、毎回、過去作品ですが。「noteと著作権・noteの著作権」として、お役に立ちますよう5作品ずつご紹介いたします。もうすぐ600作品超えてしまうとバックナンバーから消えてしまいますので、(自分の「記事」には残ります)消える前に5作品ずつ掲載することにしました。その後は過去記事のバックナンバーマガジンを作成して保存します。それまでお時間がありましたら「著作権の基本編」をお読みください。みなさまのお役に立てば幸いです。

ラインスタンプ新作登場~

「noteと言う世界」第3章書くnote「出版論」シリーズを始めました。どうか引き続きお読みください。

また、日々、拘束されている仕事のため、また出張も多く、せっかくいただいているコメントのご返事。お問い合わせメール、お手紙等のお返事がかなり遅れています。しかし、必ず読ませていただいていますのでどうかお許しください。

では、また(月)(水)(金)にお会いいたしましょう。

いつも読んでいただいて心から感謝申し上げます。

※本内容は、シリーズ「noteの世界」というテーマで著作権等を交えて解説、感想及びnoteの素晴らしさをお伝えしていく予定です。

私たちの著作権協会は市民を中心としたボランティア団体です。主な活動は出版と講演会活動を中心として全国の都道府県、市町村の「著作権・肖像権・SNS等を中心」にお伝えし続けています。皆様から頂いた問題点や質問事項そのものが全国で困っている問題でもあり、現場の声、現場の問題点をテーマに取り上げて活動しています。

それらのテーマの一部がこのnoteにしているものです。ぜひ、楽しみながらお読みください。

noteの世界は優れたアーティストの世界です。創作した人たちにはわからないかも知れませんが、それを読む人、見る人、聴く人たちがリアルに反応してくれる場所です。もし、本格的なプロの方々が参入してもこの凄さには勝てないかもしれません。プロもマネのできないnoteの世界。これからも楽しみにして皆様のnoteを読み続けています。

私たち著作権協会では専門的なことはその方々にお任せして、さらに大切な思いをお伝えします。

本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。

特定非営利活動法人著作権協会

「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

著作権noteバックナンバー👇見てくださいね~

Production / copyright©NPО japan copyright Association

Character design©NPО japan copyright association Hikaru