529.noteのクリエイターのみなさん、眠っている過去作品のnoteを再び復活させてみませんか?【出版論第2章】新シリーズ「著作者になる!⑦」

1.本が好き。

本は売るのも売らないのも自由。

本を読むのも読まないのも自由。

本を読まないで集めるだけでも、人に差し上げるのも自由。

本を書いて楽しむのも自由、苦しむのも自由。

苦しんだ後の喜ぶのも自由。

本って不思議なもの。

今の時代はスマホでなんでも知ることができる時代。

でも、ネットの世界と紙の世界はまるで違うもの。

ネットはネットの良さがあり、紙は紙の良さがある。どんなに世界がデジタル化になろうともアナログはデジタルを支える両輪の輪。アマゾンで本を注文しても人間が配達するわけだし、電子書籍だって人間の頭とキーボードを指先で打たなければならない。

本の素晴らしさって何でしょうね?

本をまったく読まない人もたくさんいます。でも新聞や週刊誌、ネット情報、スマホ情報などの文章は読んでいるわけですから媒体だけの違い、興味だけの違いに思える。どちらにしても活字(文字)は私たちにとって必要不可欠なツールといえる。

本を書く人はすべて「売るため」だけに書いているのでしょうか?売れることはその人の評価とも言えますが、売れる本だけが良い本なのでしょうか?本というのは特定の作家や専門家だけのものなのでしょうか?

素人は本を書いてはいけないのでしょうか?

それは昔の話。

今は誰もが自由に自分のメディア(世界)が持てる時代です。

たとえ専門家でなくとも美しく鮮やかな写真や映像を撮影することができるし、ホームページやブログなども簡単にできる時代。さらにSNS等のフェイスブック、インスタグラム、X、ライン、ユーチューブなど様々な自分だけのメディアが作れるようになりました。

ただ、電子媒体は簡単に捨てられてしまいますが、一つの束となれば立派な本などにも変身することが可能。インスタグラムの単発な投稿写真でも数十枚、数百枚集まれば一冊の本に変身させることができます。

それらの情報を一つにするだけで、一つになるだけでこんなにも面白く、楽しいものはない。

そんなところにも本の面白さがあるような気がする。

私は、誰も読んでくれないかもしれない、誰も触れることさえない、かもしれないが、本を書き続けている。決して文章など褒められるような上手さはないがが、そんなことは言われなくとも、自分は自覚している。

でもそれでも書き続けている。

なぜって?

楽しいから、面白いから、充実感があるから、そしてきっと誰かがいつの日か必ず読んでくれる、手に触れてくれると信じているからね。

本が好き、

だからです。

きっと、これを読んでいるnoteのみなさんも、文章が好き、noteが好き、本が好きな人たちの集まりですよね。

※注 本内容に関してはcoucou@note作家さんに全面協力、資料等をお借りしています。心から感謝申し上げます。

👇自費出版ではありません。自らが自主的に出版する「自主出版」と名付けました。「繭のことば」「つばめ雨」の詩集。B6サイズ変形横型。各100冊、約15,000ぐらい。小ロット印刷(表紙カバー付き)

👇「つばめ雨」詩集の表紙、帯が素敵。

👇「つばめ雨」詩集の本文。すべて文字のみ。

👇「つばめ雨」詩集の本文。すべて文字のみ。

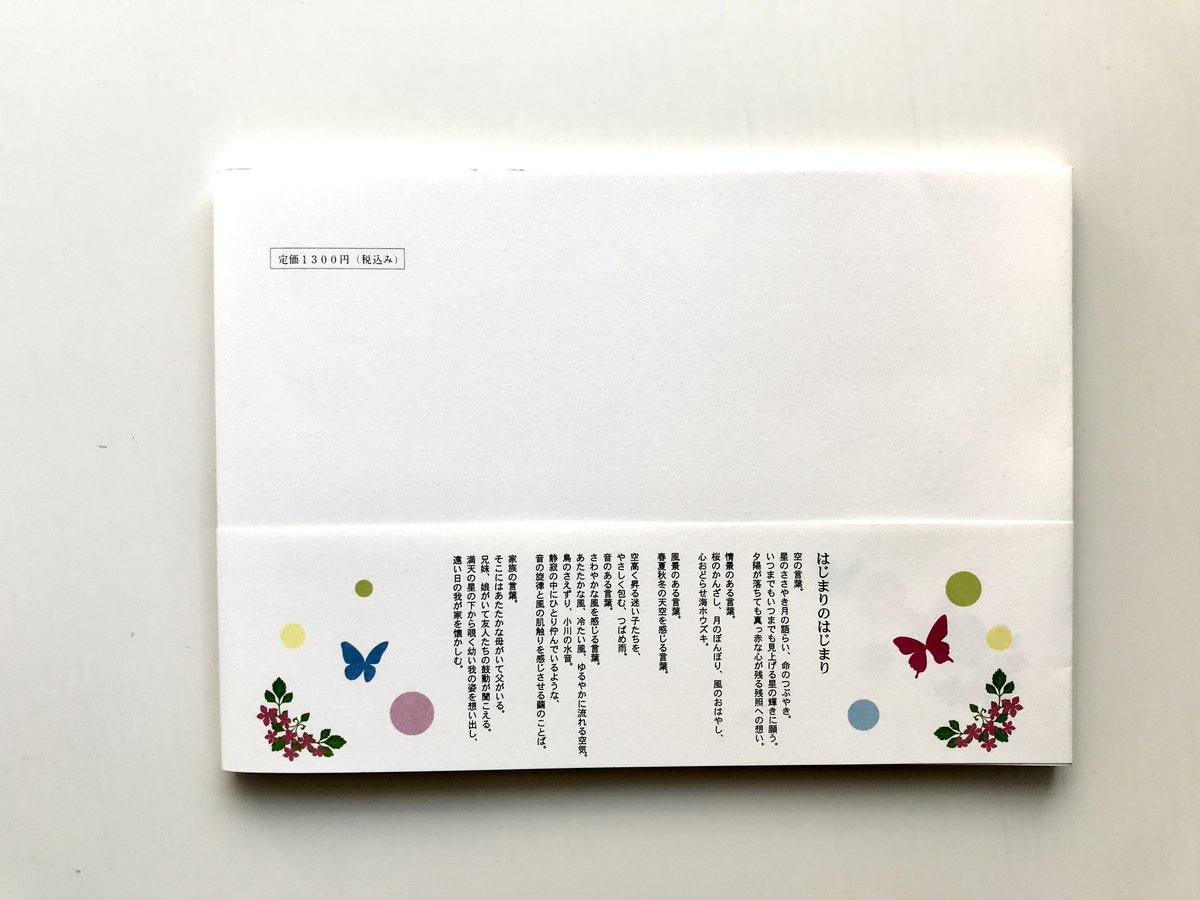

👇「つばめ雨」詩集の裏表紙と帯。販売品。B6サイズ変形横型。各100冊、約15,000ぐらい。小ロット印刷(表紙カバー付き)

👇「繭のことば」詩集表紙。B6サイズ変形横型。各100冊、約15,000ぐらい。小ロット印刷(表紙カバー付き)

👇「繭のことば」詩集の本文。すべて手描き筆文字。B6サイズ変形横型。各100冊、約15,000ぐらい。小ロット印刷(表紙カバー付き)

👇「繭のことば」詩集の本文。すべて手描き筆文字。

👇「繭のことば」詩集の本文。すべて手描き筆文字。

👇「繭のことば」詩集の本文。すべて手描き筆文字。

「繭のことば」詩集の裏表紙と帯。販売品。B6サイズ変形横型。各100冊、約15,000ぐらい。小ロット印刷(表紙カバー付き)

2.私は、この本によってまったくの人生観がかわってしまった!

そして、その本との出会いによって救われ、支えられ、元気をもらい、感動をもらい、勇気をもらい、喜びと幸せを感じさせていただいたひとりだからです。

このnoteは、今まで本屋さんに置かれている書き方のようなものではありません。本を書くことの楽しさ、素晴らしさ、そして人に喜んでもらうため、社会に必要とされるためのガイドブックです。楽しく読んでくださいね。

さて、ここまで読んでくれてありがとう。

あとは、新しいあなたの人生の一ページを開くために贈ります。

人に喜んでもらいたい、あなたに。

昔からですが、なぜ本を読み続け、書き続けているのか?と問われるときがある。私はみなさんに口癖のように同じように答える。

決して楽しい思い出ばかりではないけれど、人の人生は10人いれば10通りの世界観がある。

100人いれば100通りの世界観、日本人約1億3000万人いるとすれば1億3000万通りの人生と世界観がある。生まれや育ちが違い、環境も違うわけだから1億3000万人の体験や経験があり、それは1億3000万の物語があるということ。

また、国が違う、考え方が違う、生き方が違う世界の中であっても同じ人間であることには間違いはない。すべてが違ったとしてもそこには何かしらの言葉が存在し、その言葉によって人は救われたり、助けられたり、傷つけられたりする。

人は誰にでも嫌なことや悲しい思い出、忘れられない体験や経験があり、自分の人生に当てはめることができる。

今まで失敗だったと思ってきたこと、後悔ばかりだったこと、不幸だったと思い続けていたことがその人の人生における物語がどのくらい救うかわからないくらい本(言葉や文章、考え方)の中には答えやヒントが詰まっている。

人生は自分と人とは違うものだが、他の人の人生が参考になり、自分の人生が人を救う場合もある。これが本を読むという醍醐味かもしれない。

私の物語が人に役に立ち、あなたの物語が人に役に立ち、私にも役に立つ。ほんの役割とはそのような使命を帯びている。

私は本によって救われた、だからその本を使って恩返しをしたい。

無名の素人で誰に教わったことでもなく、特別な才能があるわけではない。

もしかすると誰も目にしてくれないかもしれない。

もしかすると誰かが見つけてくれるかもしれない。

何億、何十億ある本の数、本の世界。さらに何十億、何百億あるネットの世界。道端に咲く一輪の花、注意しないと目に入らない小さな花かもしれない。

もしかすると、いつの日か、偶然に誰かの目に留まるかもしれない。

もしかすると、砂浜の一粒の砂かもしれない。

もし、誰かが気づいてくれたらメール下さい。

私は泣いてしまうかもしれません。

本って本当に素晴らしい、人間が編み出した文化的な発明かもしれない、

わたしは、この本によってまったくの人生観がかわってしまった!

そして、その本との出会いによって救われ、支えられ、元気をもらい、感動をもらい、勇気をもらい、喜びと幸せを感じさせていただいたひとりだから。

noteのクリエイターのみなさん、眠っている過去作品のnoteを再び復活させてみませんか?そして、今度は不特定多数の人たちにではなくて、自分の好きな人たち、自分が大切にしている人たち、自分にとってかけがえのない人たちに「コピーブック」にして差し上げて見ませんか?または販売して見ませんか?それも楽しみながら。

続く~

文字数4,952文字

※さて、毎回、過去作品ですが。「noteと著作権・noteの著作権」として、お役に立ちますよう5作品ずつご紹介いたします。もうすぐ600作品超えてしまうとバックナンバーから消えてしまいますので、(自分の「記事」には残ります)消える前に5作品ずつ掲載することにしました。その後は過去記事のバックナンバーマガジンを作成して保存します。それまでお時間がありましたら「著作権の基本編」をお読みください。みなさまのお役に立てば幸いです。

ラインスタンプ新作登場~

「noteと言う世界」第3章書くnote「出版論」シリーズを始めました。どうか引き続きお読みください。

また、日々、拘束されている仕事のため、また出張も多く、せっかくいただいているコメントのご返事。お問い合わせメール、お手紙等のお返事がかなり遅れています。しかし、必ず読ませていただいていますのでどうかお許しください。

では、また(月)(水)(金)にお会いいたしましょう。

いつも読んでいただいて心から感謝申し上げます。

※本内容は、シリーズ「noteの世界」というテーマで著作権等を交えて解説、感想及びnoteの素晴らしさをお伝えしていく予定です。

私たちの著作権協会は市民を中心としたボランティア団体です。主な活動は出版と講演会活動を中心として全国の都道府県、市町村の「著作権・肖像権・SNS等を中心」にお伝えし続けています。皆様から頂いた問題点や質問事項そのものが全国で困っている問題でもあり、現場の声、現場の問題点をテーマに取り上げて活動しています。

それらのテーマの一部がこのnoteにしているものです。ぜひ、楽しみながらお読みください。

noteの世界は優れたアーティストの世界です。創作した人たちにはわからないかも知れませんが、それを読む人、見る人、聴く人たちがリアルに反応してくれる場所です。もし、本格的なプロの方々が参入してもこの凄さには勝てないかもしれません。プロもマネのできないnoteの世界。これからも楽しみにして皆様のnoteを読み続けています。

私たち著作権協会では専門的なことはその方々にお任せして、さらに大切な思いをお伝えします。

本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。

特定非営利活動法人著作権協会

「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

著作権noteバックナンバー👇見てくださいね~

Production / copyright©NPО japan copyright Association

Character design©NPО japan copyright association Hikaru