仏の教えをわかりやすく学べるおすすめ解説書25冊を厳選!時代背景や文化・思想から見た仏教

はじめに

前回の記事「僧侶がおすすめする仏教入門書7選!入り口に最適なわかりやすい本をご紹介」ではブッダやインドの仏教を知る入門書としておすすめの作品を紹介しました。

今回の記事ではその入門書から先に進んでもっと仏教について学びたい方におすすめの参考書をご紹介していきます。

私が仏教を学ぶ上で大切にしているのは「宗教は宗教だけにあらず」という視点です。

宗教は単に信仰や教義だけで成り立つのではなく、当時の時代背景や政治経済、文化、歴史、国際情勢など様々な要因が組み合わさり成立しています。ですので私は仏教を学ぶ上でも当時のインドの時代背景やバラモン教、ヒンドゥー教などの他宗教との関連なども重視しています。

というわけで私のチョイスする参考書は仏教書としては一風変わったラインナップになりますがきっと皆さんの新たな発見のお役に立てるのではないかと確信しております。

それぞれのリンク先ではより詳しい本紹介をお話ししていますので興味のある方はぜひそちらもご覧ください。

では早速始めていきましょう。

もっと仏教を知るためのおすすめの参考書

1 中村元『古代インド』

この本は入門書編でも紹介した仏教学者中村元先生による古代インドの参考書になります。

中村元先生はインド思想研究の古典とも言うべき『インド思想史』を残しておられますが、本作『古代インド』の素晴らしい点は何と言っても、仏教が生まれてきた古代インドの時代背景や気候風土を知れる点にあります。

この本はまずインドの先史時代から始まり、インダス文明、アーリア人の侵入、バラモン教の発展など、仏教が生まれ、衰退するまでの過程を詳しく知ることができます。なぜ仏教は生まれたのか、どのような人にブッダの教えが響いたのか、どのようにして仏教教団がインドに広がっていき、最後には衰退することになってしまったのか、それらの大きな流れをわかりやすく学ぶことになります。

仏教を思想面だけでなく、歴史や文化、民族、気候風土の側面から見ていくことの大切さをこの本では強く感じさせられることになります。

中村元先生は実際に現地でインドを体感した上でこの本を書いています。本を読むだけではわからない現地の雰囲気、感覚を中村元先生は大切にしておられます。インド人が「インドという特定の環境」の中でどのように生きていたのか、その中にこそ宗教や思想を理解する鍵がある。遠く離れた地で文献だけを見ていてはわからないことがあるということを痛感します。

また、仏教がバラモン教やヒンドゥー教の枠組みの中で生まれ、相互に作用しながら生き続けていたことも実感することになります。

仏教の教えや思想を解説する本はそれこそ無数にありますが、それらの思想が生まれてきた時代背景や気候風土をわかりやすくまとめた本は意外と少ないです。この本は私達日本人にとって意外な発見が山ほどある貴重な作品です。

2 『新アジア仏教史01インドⅠ 仏教出現の背景』

この本は仏教教団が生まれた当時のインド社会を知るのにおすすめの作品です。

仏教もゴータマ・ブッダという偉大な人物が突然生まれたわけではなく、古代より続くインド世界の文脈の中で生まれてきたことがよくわかります。

当時の社会事情を見ていくことで思想や理論だけでは見えてこない仏教教団の姿が見えてきます。これは刺激的でした。やはりインドは一筋縄ではいかない存在だなと改めて実感することになりました。

この『新アジア仏教史』シリーズは2010年時の最新の研究が反映されていて、硬派な仏教書の中では比較的新しいものになります。仏教の名著とされるものはかなり古いものも多いので、こうして新しくアップデートされた仏教書はとてもありがたいです。

また、この本にはより深く学びたい人のために参考文献がたくさん掲載されていますのでこれからの勉強にもつながる一冊です。ぜひおすすめしたいシリーズです。

3 中村元『ゴータマ・ブッダ』

この本は仏教学者中村元先生によるブッダの伝記です。この作品の特徴は何と言っても神格化されていないブッダを原始仏教の原典を駆使して探究していく点にあります。

この『ゴータマ・ブッダ〈普及版〉』は『中村元選集〔決定版〕第11、12巻 ゴータマ・ブッダ』を一般読者に読みやすいように改訂した作品になります。とはいえ、その内容は原典を駆使したかなりかっちりしたものになっていますので、仏教入門にこの書を手に取るとかなり面を食らうと思います。ある程度ブッダの生涯を知ってからさらに深く学びたいという方におすすめの作品となっています。

ブッダはどんな人間だったのか、どんな場所でどんなふうに生活していたのか、この伝記では原典から丁寧にその姿を追っていきます。

当ブログのメインコンテンツのひとつ、【現地写真から見るブッダ(お釈迦様)の生涯】もこの本を大いに参考にしています。

ただ、この本について近年問題点が指摘されています。以下の記事でもお話ししているのですが、『「神話的ブッダ」ではない「歴史的人間ブッダ」』という考え方そのものが成立しないという問題が指摘されています。

この2冊の本は衝撃です。私も度肝を抜かれました。これらの本で明かされる指摘に私も賛同します。ですがそれで中村元先生の業績が全て覆るというわけではありません。むしろ中村元先生が示した「歴史的人間ブッダ」と「神話的ブッダ」の両方を学ぶことで仏教がどう受け取られてきたのかという歴史を知ることができます。これは非常に興味深いです。

ぜひこれらの本もセットで読んで頂けたらと思います。

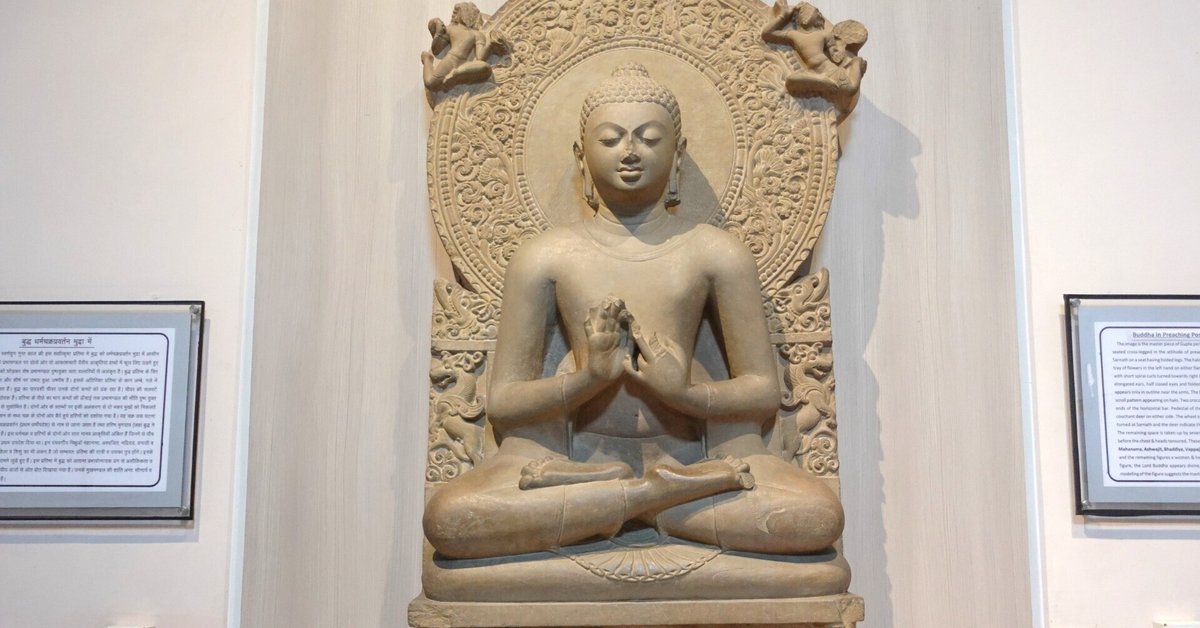

4 奈良康明『〈文化〉としてのインド仏教史』

当ブログではこれまで『新アジア仏教史02インドⅡ 仏教の形成と展開』や辛島昇・奈良康明著『生活の世界歴史5 インドの顔』など仏教における葬儀の問題や仏教教団の実生活と一般信徒の関係などが書かれた本をいくつも紹介してきました。

この本を読めば文献に書かれた教義だけが仏教なのではなく、そこに生きる人々と共に歩んできたのが仏教なのだというのがよくわかります。私自身、この本にたくさんの勇気をもらいました。仏教は現代においても必ずや生きる力に繋がるのだということを私は感じています。

僧侶以外の方でも、仏教における儀礼の意味に興味のある方に多くの発見がある作品です。

ぜひぜひおすすめしたい名著です。著者の信念が伝わってくる素晴らしい一冊でした。

5 『仏教の思想5 絶対の真理〈天台〉』

天台といえば私たち日本人は比叡山延暦寺の最澄が開いた天台宗をイメージしますが、その源流は紀元1世紀から2世紀にかけてインドで生まれた『法華経』にあります。『法華経』の教えはインドから中国を経て日本に伝えられました。

本書ではそんな『法華経』の歴史や思想内容について知れるおすすめ作品です。

この作品の素晴らしい点はインドでの法華経成立の歴史から中国での受容、日本への伝播をすっきり学べる点にあります。

法華経が生まれて日本で受容されるまでにどのような変遷があったのかは非常に興味深いです。

そして注目したいのが、上の引用にもありましたように比叡山の天台宗が後の法然、親鸞、栄西、道元、日蓮という鎌倉仏教を生み出す母体となった点です。これら偉大な祖師たちは皆比叡山で天台を学んでいました。なぜ彼らは天台の教えに満足せず新たな仏教を開こうとしたのか、そのことも本書では見ていくことになります。

また、本書では時代背景なども絡めて語られますので、大きな視点から天台仏教を見ていけるのも魅力です。日本仏教の基礎を考える上でも天台宗や法華経を学ぶことは非常に重要であると私も思います。本書はその入り口として最適の一冊です。ものすごく面白いです。ぜひぜひおすすめしたい一冊です。

また、本書と合わせて次巻の『仏教の思想6 無限の世界観〈華厳〉』もおすすめです。『法華経』と『華厳経』はその後の大乗仏教の展開に決定的な影響を与えた二大巨頭です。両宗派は中国で互いに刺激し合いながら思想を磨き上げて発展してきました。そしてあの奈良の東大寺大仏はまさに『華厳経』の思想が体現されたものです。奈良仏教の政治理念も『華厳経』と密接に関わっています。奈良から平安時代の歴史を知る上でも『華厳経』は非常に重要な存在となっています。本書『仏教の思想5 絶対の真理〈天台〉』と合わせて読むことでさらにこの時代の仏教を深く学べますのでぜひおすすめしたいです。

6 竹村牧男『華厳とは何か』

本書『華厳とは何か』は東大寺の大仏で有名な華厳経についてのおすすめ入門書です。

竹村牧男先生は上でも紹介した『インド仏教の歴史「覚り」と「空」』の著者でもあります。竹村先生の著作は一般読者にもわかりやすく仏教の奥深さを教えてくれる素晴らしい作品揃いです。

「現在、華厳思想にいての平易な解説書が少ない状況の中では、その簡便な入門書のひとつとして活用していたたければと存じます」と著者が語りますように、本書は最高の『華厳経』入門です。

私も本書を読んで『華厳経』に対するイメージが変わりました。こんなに壮大でドラマチックな経典だったのかと驚きました。

しかもそんな『華厳経』が親鸞聖人にも大きな影響を与えていたとは!

本書では親鸞聖人についても度々言及されますので浄土真宗関係の方にもぜひおすすめしたいです。

これは素晴らしい参考書です。『華厳経』という経典を通して大乗仏教そのものの奥深さも学べるおすすめ解説書です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

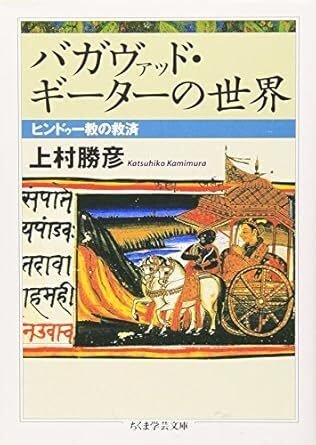

7 鎌田茂雄『仏教の来た道』

この本では有名な玄奘三蔵をはじめとした三蔵法師たちの活躍やその時代背景を知ることができます。

仏教はインドから中国へ伝播しました。そのこと自体は広く知られていることではありますが、では実際にいつどこでどのように伝えられていったかというと意外とわからないですよね。私自身も漠然としか知りませんでした。この本を読んで中国からインドへ経典を求めて旅をすることがどれほど危険で命がけだったかに驚くことになりました。

また、この本では中国やシルクロードの仏教遺跡についても多く説かれます。写真も掲載されているのでとてもイメージしやすいです。仏教ゆかりの地を訪れる際の参考文献としても非常にありがたい作品となっています。

命がけで経典を求めた僧侶たちや中国仏教の伝播、発展過程を知れるおすすめの一冊です。

8 森三樹三郎『老荘と仏教』

この本もとてつもなく面白い名著です!頭がスパークするほど刺激的な一冊です!

いやあこの本には参りました。中国関連の本をこれまで当ブログではご紹介してきましたが、その中でも間違いなくトップクラスに君臨します。いや、中国に限らず仏教関連の本全てにおいてもこの本はその位置に来るでしょう。それほど面白い一冊です。

インドから伝来した仏教が中国においてどのようにして受容され変容していったのかが本書の主要テーマでありますが、これがものすごく刺激的です。ぜひぜひおすすめしたい名著です。

9 『仏教の思想8 不安と欣求〈中国浄土〉』

本書『仏教の思想8 不安と欣求〈中国浄土〉』は浄土教の流れを知るのにおすすめの参考書です。浄土教は日本でも源信、法然、親鸞などが有名ですが、日本に浄土教が伝えられるまでには当然ながらインドから中国、中国から日本へという流れが存在しています。その流れをわかりやすく解説してくれる本書は非常にありがたいです。

本書では曇鸞、道綽、善導の思想だけでなく彼らの生涯や時代背景も知ることができます。当時の中国の政治情勢あってこその仏教ということがよくわかります。度重なる戦乱や仏教弾圧の中で中国浄土教が発展し、善導の時代には繁栄極める国際都市長安の繁華街で善導浄土教が支持を受けていくという流れは非常に興味深かったです。やはり歴史に名を残す偉人たちと時代背景のつながりというのは面白いです。浄土真宗僧侶としてはどうしても親鸞や法然と向き合う時間が長くなってしまいがちですが、その源流を辿るというのもやはり大きな意味を感じます。源流を辿るからこそ親鸞の特徴や独自性が見えてくるというものです。

そういう意味でも本書は親鸞を学ぶ上でも非常に貴重な作品ということができるでしょう。著者の語りもわかりやすく、ひとつの時代絵巻を読んでいるかのような読後感です。シンプルに読み物として面白いです。

10 『新アジア仏教史11 日本Ⅰ 日本仏教の礎』

本書『新アジア仏教史11 日本Ⅰ 日本仏教の礎』もものすごく面白いです!

これまで当ブログでは『新アジア仏教史』シリーズの第一弾である『新アジア仏教史01インドⅠ 仏教出現の背景』から何冊も紹介してきましたが、その全てが「え!?そうなの!?」という驚きが満載の参考書でした。

そしてその中でも今作『新アジア仏教史11 日本Ⅰ 日本仏教の礎』はトップクラスに刺激的で興味深い内容が語られていました。

私はかつて日本史の授業で日本の仏教伝来は538年あるいは552年と習いました。今でもその語呂合わせの「ゴミはここに」という言葉が強烈に残っています。当時は何の疑問もなく受け取っていましたが、いくら語呂合わせとはいえ仏教を「ゴミはここに」というのはなかなかなものだなと今では苦笑いですがこの552年について本書ではものすごく興味深い解説を聞くことになります。

仏教伝来が552年とされたのは『日本書紀』の記述がベースになっています。ですがこの『日本書紀』というのが厄介な代物で、単に歴史を編纂したのではなく、国家運営における神話生成という側面が非常に強い書物だったのでした。つまり、ここで語られるものは史実というより、国家神話とでも言うべき歴史なのでありました。

これ以上はここでお話しできませんが、私はこの552年仏教伝来説の裏側を知りまさしく仰天してしまいました。曽我氏、物部氏、聖徳太子、末法など、仏教や日本史に関心のある方には馴染み深い人物や思想が新たな装いで私達の前に現れてきます。これは衝撃です。特に末法思想を国家運営のメインストーリーに据えたというのは目が飛び出そうな衝撃でした。

また、他にも奈良時代、平安時代の仏教についても詳しく知れるのもありがたかったです。最澄や空海などのスーパースターについても学ぶことができます。

そして通俗的に語られがちな神仏習合の歴史が実際にはどのようなものだったのかというのも非常に興味深かったです。よく日本では仏教と神道は共存していたと言われますが、この言い方そのものが実は事実とは異なっているということを知ることになります。私達がイメージする神仏習合、本地垂迹などの説はどこから来てどのような背景から生まれてきたのかもこの本では知ることができます。いやはや、この本は驚くことがありすぎです。もうお腹いっぱいです。ぜひぜひおすすめしたい一冊です。

インドについてのおすすめ参考書

仏教も古代インドの文脈の中で成立し、生き続けていました。

古代インドについて知ることは仏教を知る上で大きな意味があります。

以下の本を読むことで仏教の見え方が変わって来ること間違いなしです。いかにも専門書風のごつい本は紹介していません。どれも手に取りやすい本ですのでぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

1 森本達雄『ヒンドゥー教―インドの聖と俗』

インド、ヒンドゥー教といえば上の写真のような礼拝の儀式を連想してしまう私でしたが、この本ではこうしたヒンドゥー教の成り立ちや思想だけでなく、一般信者の日常レベルでの信仰についても知ることができます。

謎の国インド。同じアジアでありながら異世界のようにすら思えてしまうインドについてこの本では楽しく学ぶことができます。著者の語りもとてもわかりやすく、複雑怪奇なインド世界の面白さを発見できます。「なぜインドはこんなにも独特なのか」ということを時代背景と共に知ることができますのでこれは興味深いです。

私たちからすると複雑怪奇な魔境にも見えてしまうインド。そのバックグラウンドには独特な宗教的事情があります。これは非常に興味深かったです。

他にもこの本ではインドの興味深い宗教事情をたくさん知ることができます。そしてそれらはインドの宗教にとどまらず、「そもそも宗教とは何なのか」ということまで考えさせられることになります。

2 辛島昇・奈良康明『生活の世界歴史5 インドの顔』

この本ではインドの生活レベルの文化や精神性について学ぶことができます。著者が述べるように実際の生活には「本音と建て前」があります。これを無視してどちらかだけを取り上げてしまうと全く別のものが出来上がってしまうというのはたしかに「なるほど」と頷けるものでありました。

本書ではこうした宗教面だけでなく、カーストや芸術、カレーをはじめとした食事、政治、言語、都市と農村、性愛などなどとにかく多岐にわたって「インドの生活」が説かれます。仏教が生まれ、そしてヒンドゥー教世界に吸収されていったその流れを考える上でもこの本は非常に興味深い作品でした。これはぜひぜひおすすめしたい作品です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

3 藤井毅『歴史の中のカースト 近代インドの〈自画像〉』

この作品ではインドにおけるカースト制度がイギリスによる植民地政策によってより複雑化、固定化されたことを知ることができます。

私がこの本を手に取ったのは当ブログでも紹介した池亀彩著『インド残酷物語 世界一たくましい民』がきっかけでした。

この本では現在でも続くカースト差別の悲惨な実態を知ることになりました。そしてこの本の中で紹介されていたのが本書『世界歴史選書 歴史の中のカースト 近代インドの〈自画像〉』だったのです。

インドにおけるカースト差別は古代インドからありました。しかし現代のカースト差別は必ずしも古代インドからそのまま続いてきたものではありません。

そこにはインド独自の複雑な文化や民族性もさることながら、イギリスにおける植民地支配の影響があったのです。

インドにおけるカースト制はとにかく複雑です。

たしかに古代インドにもカースト制はありました。そしてそのカースト制度を批判していたのが仏教やジャイナ教だったというのはこれまで当ブログでも見てきた通りです。

ですが、そのインド土着のカースト制を一変させ、より強固なものに変えてしまったのがイギリス植民地政策だったのでした。そしてさらに難しいことに、イギリス植民地統治を生き抜くために自分たちのカーストを利用したという、インド人側からの働きかけもあったことをこの本では知ることになります。

イギリスをはじめとした西欧諸国と現地のインド人、その双方向の作用があって現在のカーストに繋がっていることを詳しく見ていけるこの本はとても貴重です。

著者はインドのカースト制度は単純化されて語られがちであるということを本書で指摘していました。この本ではなぜそうした単純化したカースト制が語られてしまうのかを歴史的な背景から解き明かしてくれます。

インドの複雑さを学ぶ上でもこの本は非常にありがたい作品となっています。ぜひおすすめしたい一冊です。

4 保坂俊司『インド宗教興亡史』

この本はインドの宗教を学ぶ上で非常にありがたい参考書です。

と言いますのも、この本ではインドに多数ある宗教をそれぞれ別個に見ていくのではなく、その相互関係に着目して語っていく点にその特徴があるからです。

インド古代のバラモン教と仏教、ジャイナ教の関係。そこから時を経てヒンドゥー教とイスラム教が力を増す背景とは何だったのか。なぜ仏教は衰退したのか、そしてその姉妹宗教と言われるジャイナ教はなぜ今も生き残ることができたのか。これらを時代背景や宗教間の相互関係から見ていけるこの本は非常に貴重です。宗教は宗教だけにあらず。歴史や文化、政治経済すべてが関わります。この本ではそんな歴史のダイナミズムを感じることができる非常に刺激的な作品です。

5 マーティン・J・ドハティ『インド神話物語百科』

ドハティは単に物語の内容を語るだけでなく、その時代背景や文化の奥深さまで語ってくれます。

今作『インド神話物語百科』においても「どのような宗教であれ、その宗教を理解するには、その背景となる社会や文化、その文化が形成された歴史を知ることが不可欠である(P13)」とドハティが述べるように、ヒンドゥー教が成立していく時代背景も知れる非常にありがたい構成となっています。

人間には世界の真理を知り尽くすことができない。神話そのものも答えを与えてくれない。だが、「そこには自己認識が存在する」。

この解説に私はぐっと来ました。これまで私は「親鸞とドストエフスキー」をテーマに4年ほど学んできましたが、キリスト教的な世界観では「絶対的な真理などない」という発想はほとんど出てきません。絶対者・創造主である神の存在は自明のものとしてそこに存在しています。しかしインドではそうではなかった。こうした西洋東洋の違いを感じられるのも興味深い点です。

そしてこの本を読んでいると、ヒンドゥー教の死生観や来世観についても知ることになります。当時の時代背景と絡めながらそれらのことを考えていくと、仏教というものがまさに「インドの文脈」から生まれてきたのだということを強く感じることになりました。

仏教の思想やそこで使われる用語、概念がまさにヒンドゥー教の世界から生まれてきたのだということを改めて実感したのです。仏教から遡りインドの歴史や文化を知ることで見えてくるものがある。それを確信した読書になりました。これは面白いです。仏教に対する新たな視点をくれる素晴らしい作品だと思います。

6 上村勝彦『バガヴァッド・ギーターの世界 ヒンドゥー教の救済』

この作品はインドの大叙事詩『マハーバーラタ』の中で書かれるインド最高峰の思想書『バガヴァッド・ギーター』の解説書になります。

この『マハーバーラタ』は『ラーマーヤナ』と並んでインドを代表する二大叙事詩のひとつで、この大叙事詩は現代インドでも親しまれてます

マハーバーラタ?バガヴァッド・ギーター?ラーマーヤナ?

このような固有名詞を聞いてもポカンかもしれませんが、実は現代日本人にとってもこれらは身近な存在でもあります。

皆さんは『RRR』というインド映画を知っていますでしょうか。数年前に日本でも大ヒットした映画です。実はこの映画こそ『マハーバーラタ』と『バガヴァット・ギーター』、『ラーマーヤナ』を下敷きにした作品でもあったのです。

この映画の主人公のひとり、ビームは『マハーバーラタ』に出てくる英雄ビーマから来ています。さらに言えば、もうひとりの主人公ラーマも『ラーマーヤナ』の主人公ラーマから来ています。つまり『RRR』はインド二大叙事詩の合体というインド人の精神表現の極みたる豪華な作品なのです。これには私も胸が熱くなりました!

この「ナートゥ」のダンスシーンは世界中を席巻しました。まさにTHE・インド!インドの大爆発です!最高に熱い映像となっていますのでぜひご覧ください!

さて、話は少し反れてしまいましたが、著者はこの本の中で次のように述べています。

「日本人はいわば「隠れヒンドゥー教徒」であるといっても過言ではありません。そのことを示すことが、本書の目的の一つでもあります。」

衝撃的な言葉ですよね。

ですがこの本を読んでいると、この言葉があまりにリアルなものとして感じられてきます。日本の文化や大乗仏教とのつながりが非常にわかりやすく説かれます。

この本自体は『バガヴァッド・ギーター』という古代インドの思想の解説書ということでなかなか手が伸びにくい作品であるかもしれません。ですがそこは少し見方を切り替えてこの本を仏教書として見てみてはいかがでしょうか。

この本は古代インドやインド思想を知らなくても読めるような作りになっています。また同時に、仏教の入門書としても十分通用するほどわかりやすい作品になっています。これはものすごい名著です。

日本仏教を知る上でも新たな視点を得られる非常におすすめな作品です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

7 渡瀬信之『マヌ法典 ヒンドゥー教世界の原型』

この本はインド・ヒンドゥー教世界の世界観、生活規範の礎となった『マヌ法典』の参考書です。

この作品は『マヌ法典』の概要をわかりやすく解説してくれる素晴らしい作品です。

インドにおける宗教は生活そのものと一体化したものとなっています。ただ精神的に信仰するのではなく、生活実践そのものとして存在しています。こうしたインドの宗教間、世界観の中で仏教も生まれています。

また、この作品の中でも説かれているのですがこの『マヌ法典』も、仏教やジャイナ教、様々な出家修行者の存在に大きな影響を受けています。いや、より正確に言うならば、互いに影響を与え合いながら思想や制度が生み出されてきました。

私達日本人がインドの仏教を学ぼうとすると、どうしても仏教の側のみからインド世界を見てしまいがちです。ですがインドにおいて仏教はどちらかといえばアウトサイダー側の存在でした。その主流はやはりヒンドゥー教世界になります。

しかも仏教は在俗信者の日常生活にはあまり介入しないという方針を取りました。つまり、仏教徒の日常生活や通過儀礼は相変わらずヒンドゥー教世界の枠組みの中にあったとされています。

そんなインド仏教徒とも共存してきたヒンドゥー教世界の生活規範や世界観を知れる本書は非常に貴重です。インド仏教について考える上でもとても大きな意味がある作品だと私は思います。

8 カウティリヤ『実利論』

今作の著者(とされている)カウティリヤは実は私達仏教徒にも大きな関わりがある人物です。と言いますのもカウティリヤは紀元前317年に建国されたマウリヤ王朝の祖チャンドラグプタの名宰相として知られた人物で、この王朝の最も有名な人物がこの少し後の時代に登場するアショーカ王です。

アショーカ王はインド全土に仏教を広めたことで有名な王ですが、その王朝はこのカウティリヤの政治力があったからこそインド全土に広がる勢力を持つことができたとも言えるでしょう。

というわけで私達仏教徒にとっても実は繋がりがあるのがカウティリヤなのでありました。

さて、マキャヴェリの『君主論』ではかなりえげつない権謀術数が説かれますが、この『実利論』もかなりのどぎつさです。

本書解説でも「本書の作者は、自国の治安を守り、国力を増強して、他者の領土を獲得するために、君主の採用すべきありとあらゆる権謀術数を説く。なかんずく、本書の随所で展開される諜報活動の実例は、最も注目すべきものの一つであろう。インドの古典において諜報活動は非常に重視され、後代の文学作品においても、スパイを適切に活用できぬ王は非難されている。」と述べられるように、スパイの活用法については特に念入りに説かれます。

この本を読んでいると王族で生まれることが全く羨ましくありません。どんなに贅沢ができたとしても私は謹んでその権利をお返ししたいと思います。ブッダももしかしたらそういう気持ちだったのかもしれません。

『実利論』よりも数百年前ではありますがブッダ在世時にもインド全土は戦国時代であり、弱肉強食の様相を呈しておりました。さらに言えば、ブッダは釈迦族の王子であり、本来は『実利論』で説かれるような権謀術数を用いて国を統治しなければなりませんでした。結果的にブッダはその道を捨て出家者となってしまいましたが、釈迦族はその後大国コーサラ国に滅ぼされることになります。ブッダは生まれた国の消滅を目の当たりにしたのでありました。

また、釈迦族を滅ぼしたコーサラ国ですらその後すぐにマガダ国に滅ぼされてしまいます。ちなみにこの時のマガダ国の王はアジャセという有名な人物です。きっと皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。

ブッダはこうした弱肉強食、権謀術数の実態を肌身で感じた上で仏教を説いていました。そう考えると、ブッダの平和的な教えがいかに当時の常識から距離があるかを思い知らされます。

「ブッダの説く平和は単なる理想ではないか。現実の前にはそんなものは無力だ。国を治めるというのは綺麗事ではいかないのだ。」

私の中でそんな苦しい思いが何度もよぎりましたが、それでもなお信念を持って教えを説き最後まで生きたのがブッダなのだとしたらやはりそれは偉大なことだと私は思います。

当時の厳しいインド情勢を知る上でも本書は非常に役立つ作品です。

9 W・ダルリンプル『略奪の帝国 東インド会社の興亡』

この本では巨像インドがイギリスの東インド会社に支配されていく流れを詳しく見ていく作品です。

はじめに言わせて言わせて頂きますが、この本はあまりに衝撃的です。読んでいて恐怖すら感じました。圧倒的な繁栄を誇っていたムガル帝国がなぜこうもあっさりとイギリスの貿易会社に屈することになってしまったのか。この本で語られることは現代日本に生きる私たちにも全く無関係ではありません。この本はまさに私達現代人への警告の書とも言えるでしょう。

私はこの本を読んで心底恐くなりました。繁栄を誇っていた国もあっという間に崩れ落ちるのです。日本もかつては繁栄していたかもしれませんが今や完全に右肩下がりの状況です。そして今の混乱。

現代の警告書としてこの本は非常に大きな意味があると思います。

もちろん、インドの歴史やイギリス史に興味のある方にもとてもおすすめです。私もこれまで学んできたこととこの本が繋がり、非常に刺激的でした。まさかアメリカの独立戦争やあのナポレオンまでこの出来事と繋がってくるのかと仰天しました。

世界は繋がっているんだということも知れる名著です。これはぜひおすすめしたい一冊です。

10 間永次郎『ガンディーの真実―非暴力思想とは何か』

マハトマ・ガンディーといえば誰もが知るインド独立に大きな役割を果たした偉人中の偉人です。

本作『ガンディーの真実―非暴力思想とは何か』はそんなガンディーの思想や人柄、そして社会に与えた影響についてわかりやすく見ていけるおすすめの参考書になります。

ガンディーの有名な「非暴力」は私達もよく知る言葉です。しかしこの「非暴力」がはたしてどういうものなのかというのが実はあまり知られていない、いや誤解すらされている。そんな問題提起が本書ではなされていきます。

特にガンジーの宗教観、そして家庭問題について説かれる第5章、6章は衝撃的です。私も「え?そうだったの!?」と驚いてしまいました。

ただ、この本は単なるゴシップのようなものではありません。ガンディーの思想や人柄を様々な資料によって明らかにしていきます。

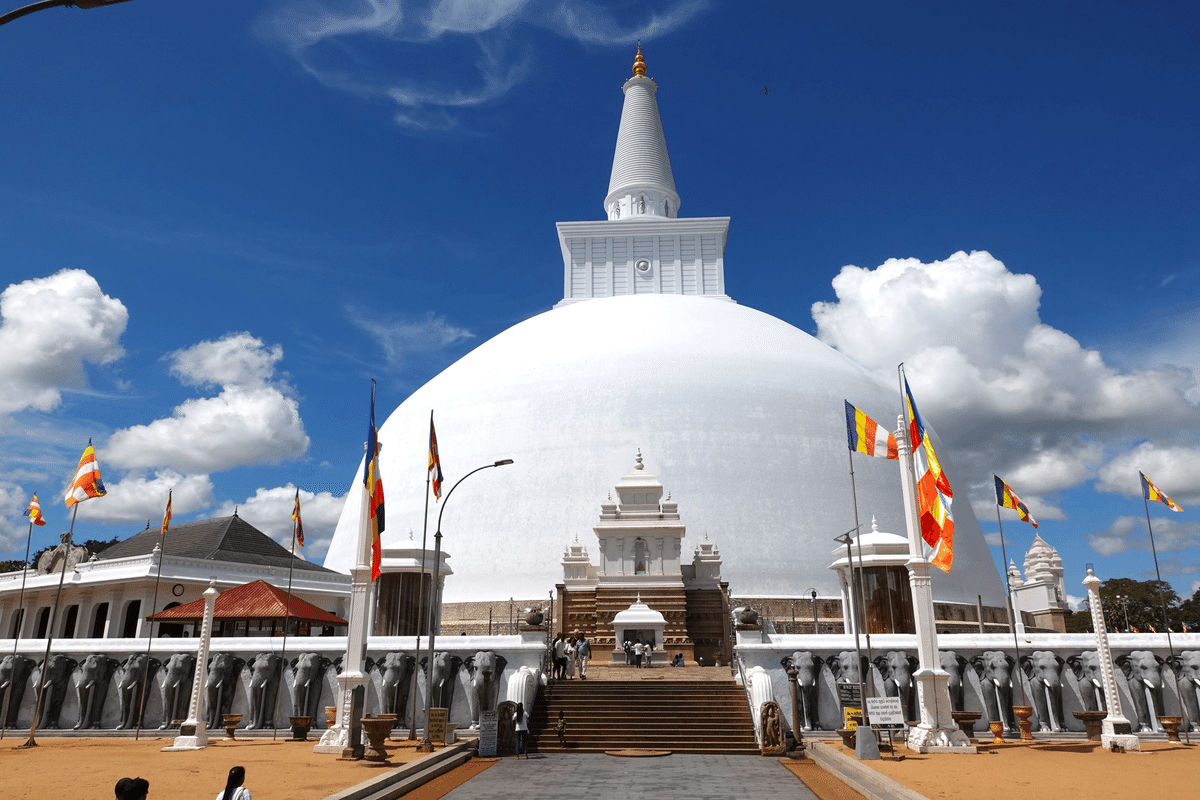

スリランカ仏教のおすすめ参考書~日本仏教との比較のためにも

「仏教を学ぶのにインドの文化や歴史を学ぶならまだしも、さすがにスリランカまでは厳しいよ」と思われる方も多いかもしれませんが、ほんの少しだけお待ちください。実は、このスリランカについて知ることでそれこそインドの仏教の見え方が180度変わるとしたらどうでしょうか。

私はスリランカの仏教を学び、衝撃を受けっぱなしでした。まさかと思うことがどんどん出てきます。私の仏教観を根底から覆したと言ってもよいでしょう。そして同時に「自分にとっての仏教」とは何なのかということを深く考えるきっかけともなりました。自分とは異なる他者の存在を知ることで、より自分たちの信じるものを深く知るきっかけとなったように思います。

これから紹介する本も非常に刺激的なラインナップです。ぜひおすすめしたい作品たちです。

1 『東南アジア上座部仏教への招待』

この本は東南アジアの国々の仏教の姿を知れるおすすめの参考書です。東南アジアには私達日本の仏教とは全く違う仏教が根付いています。その違いを知ることは「日本仏教」を知ることだけにとどまらず、「日本人とは何か」を考えるきっかけにもなります。

この本では東南アジア各国の仏教の教義を細かく見ていくというよりは、その国の仏教徒の生活や信仰の実践がどのようなものなのかを見ていく形を取ります。

もちろん、本書の第一章で上座部仏教とはそもそも何なのかをわかりやすく解説してくれるので、専門知識のない方にも優しい作りになっています。日本では「大乗仏教」と呼ばれる仏教が伝わり今に続いていますが、東南アジアの仏教は全く違った系統の仏教が信仰されています。両者の違いをわかりやすく解説してくれるこの作品は非常に貴重です。しかも入門者でも親しみやすく読めるような語り口で説かれるので、仏教だけでなく文化そのものを学びたいという方にも非常におすすめです。

上座部仏教とは何か、そしてそこに生きる人々の生活レベルでの仏教を知れるこの本はとても刺激的でした。日本仏教との違いや共通点を考えながら読むのはとても興味深かったです。

2 杉本良男『スリランカで運命論者になる 仏教とカーストが生きる島』

この本はスリランカの宗教と現地の人々の実生活を知れる貴重な作品です。

スリランカの宗教は上座部仏教という、日本に伝わった大乗仏教とは異なる仏教です。上座部仏教そのものについてはここではお話しできませんが、インドで生まれた原始仏教の教えに近い形で信仰されているのが上座部仏教の特徴としてよく挙げられます。

そんな上座部仏教のいわゆる聖地的な存在として見られることも多いスリランカですが、現地では実際にどのようにその仏教が実践されているのか、そして現地の人々はどのように仏教教団と付き合っているのかということがこの本で語られます。

スリランカでも仏教は「生と死」の問題と深く繋がっているということをフィールドワークという視点から見れたこの本はとても興味深かったです。

また、単に宗教的な側面だけでなく、政治経済面からもスリランカの宗教と実生活を知れるのもこの本のありがたい点です。「スリランカ=敬虔な仏教国」とだけ見てしまうと見誤るものが多々あります。実際にはかなり複雑な背景がそこにはあります。そうした社会の複雑さを知れるのも本書の魅力です。

これはいい本と出会いました。スリランカにもっともっと興味が湧いてきました。実際にスリランカを訪れる方にとってもこの本は非常に大きな刺激になると思います。

3 澁谷利雄『スリランカ現代誌』

本書は書名にありますように現代スリランカと紛争について解説された作品になります。これまで当ブログではスリランカの歴史や仏教についての様々な本を紹介してきましたが、1983年から2009年にかけて続いたスリランカの内戦について特化した作品は本書が初めてになります。

スリランカの内戦は大きく見れば人口の多数を占めるシンハラ仏教徒と少数派タミルヒンドゥー教徒の内戦でした。つまり、宗教が内戦の大きな原因のひとつなのでありました。

もちろん宗教だけが主要因というわけではなくそれまでの歴史や政治経済問題が大きく絡んでいるのですが、仏教が内戦に絡むことになってしまったことに私は大きなショックを受けたのでありました。本書はそんなナショナリズムと結びついた仏教についても知ることになります。

スリランカの内戦では仏教がナショナリズムに利用されていくという形が強く出てきます。その過程を本書『スリランカ現代誌』で見ていくことになります。なぜ民族の対立が深まったのか、平和的な教えだったはずの仏教がなぜ過激な方向へと向かっていったのかなどもこの本では知ることができます。

この本はスリランカについての知識がない方でも読めるように書かれていますので、初学者の方にもぜひおすすめしたい作品です。現代スリランカを知るのにとても役立つ作品です。民族紛争や宗教対立について学びたい方にもぜひおすすめしたい名著です。

4 ゴンブリッチ、オベーセーカラ『スリランカの仏教』

スリランカの仏教といえば厳密な戒律を守る上座部仏教というイメージがあるかもしれませんが、実は現代スリランカの仏教自体は最近構築されたものでした。スリランカ仏教は最も原始教団に近い仏教と言われることもありますが、それも実はここ数世紀で作り上げられたイメージだったのです。この本を読めば確実に驚くと思います。スリランカの仏教に対しての印象ががらっと変わると思います。

本書の帯では「発祥の地、インドで滅びた仏教が、なぜスリランカでは生き続けているのか」と書かれていますがまさに本書では現代スリランカ仏教の実態を詳しく見ていくことになります。

スリランカは1815年にイギリスの植民地になって以来、それまでの伝統的な村社会が衰退し、コロンボでは急激な都市化が進んでいきました。さらに英語を使えるエリートたちが積極的にイギリス文化を吸収。特にイギリスのプロテスタント的な宗教観をスリランカ仏教の世界に持ち込むことになりました。これが現代スリランカの仏教に決定的な影響を与えることになります。

また、スリランカ南部のカタラガマという聖地における仏教側の動きも見逃せません。ここは元々ヒンドゥー教の神スカンダ(日本では韋駄天として親しまれている神)の聖地でした。そこにスリランカ仏教徒たちが今大挙して押し寄せているのです。原始仏教に忠実であることを謳うスリランカ上座部の教えからいうとこれは矛盾です。ですがこれは明らかに大きな流れとなっています。この背景にはスリランカの政治や経済の問題も大きく絡んでいたのでありました。

本書では単にスリランカ仏教を思想面から見ていくのではなく、現地でのフィールドワークで得た知見が生かされています。現地で実際に見てきたからこそ見えてくるスリランカ仏教の実態。これは非常に興味深いです。私も大興奮でこの本を一気に読み切ってしまいました。ものすごく面白いです。

5 馬場紀寿『仏教の正統と異端 パーリ・コスモポリスの成立』

仏教を学んでいると「サンスクリット語原典」、「パーリ語原典」という言葉によく出くわします。サンスクリット語は聖なる言葉であると同時に古代インド思想界における共通言語でもありました。また、パーリ語も同じようにスリランカ仏教における古典言語です。普通はこれら両言語においてはこれくらいの理解で十分なのですが、このサンスクリット語とパーリ語の違いについて、実はとてつもない事実が潜んでいたのでありました。それを本書ではじっくりと見ていくことになります。

そもそもサンスクリット語とパーリ語、どちらが古いのか、その由来は何だったのか。なぜスリランカはサンスクリット語ではなくパーリ語を使用したのか。

ここにインドとスリランカの歴史的な背景が関わってくるのでありました。ここには単に仏教思想の問題だけでなく、国、王権レベルの政治的な問題も絡んでいたのです。

しかも、スリランカといえば「原始仏教に最も近い教えを継承している上座部仏教の国」というイメージがどうしても浮かんでしまいますが、実は上座部仏教と大乗仏教が同居しており、かつては東南アジアにおける大乗仏教の一大拠点ですらあったというのです。これにも政治的な問題が絡んできます。

スリランカの仏教は王権との関係性によって紡がれてきました。単に宗教、思想というレベルだけではくくれない大きな枠組みで仏教は動いてきたのです。もちろん、こうした宗教と歴史の問題はスリランカに限ったことではありません。ですがインドの周縁としてのスリランカが自らのアイデンティティ、正当性を主張するためにはやはり確固たる何かが必要です。それがスリランカにおいてはパーリ語であり、「ブッダの教えを最も忠実に受け継いだ仏教」であったのでした。こうなってくると「ブッダの教えを最も忠実に受け継いだ」というのは客観的な事実ではなく「スリランカがそう主張する」ものであるということも見えてきます。この辺りの事情も詳しく見ていくのが本書です。

正直、ものすごく面白いです。インド、スリランカの仏教を国際政治、内政の視点から見ていくというのはありそうであまりなかったのではないでしょうか。ぜひぜひおすすめしたい一冊です。

さて、ここまでスリランカの本を5冊紹介しましたが他にもまだまだ面白い本はたくさんあります。

ただ、これ以上紹介すると記事の分量が膨大になってしまうので以下におすすめ本のまとめページを掲載します。スリランカだけでなく、中国や日本についてのおすすめ本もまとめていますのでぜひこちらも参考にして頂けましたら幸いです。

おわりに

さて、ここまでブッダやインドの仏教に限らず様々なジャンルの参考書をご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。

私は奇をてらってこのようなラインナップをご紹介したわけではありません。自信を持って、大真面目にこれらの本を紹介した次第であります。ここで紹介した本はどれも私がぜひぜひおすすめしたい参考書です。

当ブログでは他にも多くの本を紹介していますが、基本的に当ブログにアップした本は全て私が自信を持っておすすめできる本のみとなっています。ですのでこの記事で紹介した本以外にも面白い本はたくさんありますのでぜひ当ブログをゆっくり覗いて頂けたらなと思います。

以上、「仏教の教えを学べるおすすめ入門書7選とさらに学びたい方へのおすすめ解説書をご紹介!」でした。

関連記事