安彦良和 「描く人、安彦良和」展 : 私自身の「回顧展」

展覧会評:「描く人、安彦良和」展(兵庫県立美術館)

先日、兵庫県立美術館で開催中の「描く人、安彦良和」展に行ってきた。

あまり、この手の展覧会には行かないのだが、こうした機会でないと見ることのできない「原画用紙に描かれた直筆鉛筆画」を、是非とも見かったのだ。

言い換えれば、印刷物や資料展示のパネル、アニメの本編映像などには、まったく興味がなかった。なぜなら、そうした物なら、ほとんど同時代的に見てきたし、書籍関係も同時代的に買っていたからだ。私は『アニメージュ』誌を創刊号から買っていた世代なのである。

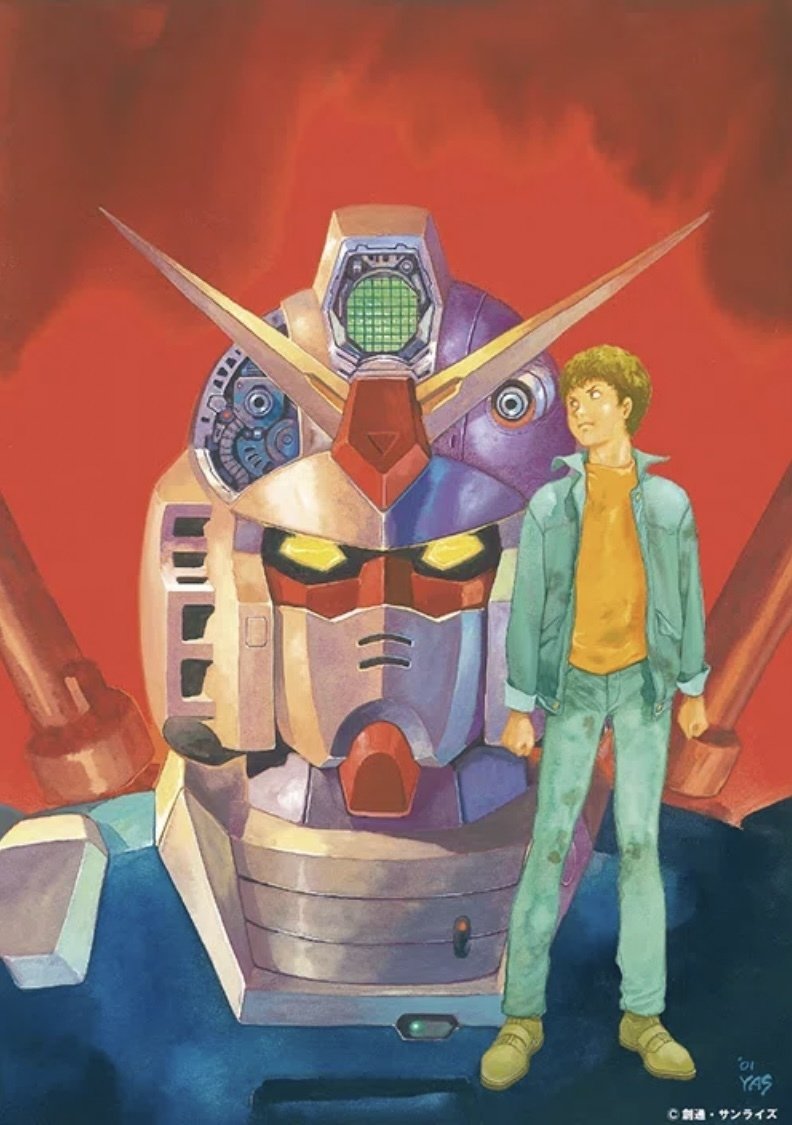

そんな1962年(昭和37年)生まれの私にとって、最初の『機動戦士ガンダム』、いわゆる「ファースト・ガンダム」は、高校2年時ということになる。

その頃、すでに私は自覚的なアニメファンだった。幼いことからテレビアニメを見て育ってきたけれど、自覚的な「アニメ・ファン」になったのは、『宇宙戦艦ヤマト』から、つまり、「ヤマトブーム」でアニメにのめり込んだ「アニメブーム第1世代」であり、例えば、庵野秀明の2歳下、というようなことになるのである。

だから、安彦良和という人を個人として意識したのは『機動戦士ガンダム』からだったのだけれど、安彦のそれ以前の仕事である、例えば『ろぼっ子ビートン』 『勇者ライディーン』 『わんぱく大昔クムクム』 『無敵超人ザンボット3』といった作品はすべて、安彦良和のそれだとは意識せずに、当たり前に見ていた。ちなみに、今でもすべて、主題歌をそらで歌えもする(ここに『超電磁ロボ コンバトラーV』を入れなかったのは、作画的に見て、あまりにも、安彦良和の作品にはなっていなかった、からだ)。

また、『機動戦士ガンダム』以前、すでに「日本サンライズのロボットアニメ」がブームになっていたから、私は『無敵超人ザンボット3』や『無敵鋼人ダイターン3』なども全話「録音」していたので、当然『機動戦士ガンダム』も本放映の第1話から「録音」していたし、そのカセットテープは、今も家のどこかにしまい込んであるはずだ。

『機動戦士ガンダム』で、安彦良和のファンになったからであろうが、その当時すでに、安彦が挿絵を担当していた、高千穂遙のSF小説「クラッシャージョウ」シリーズも、後追いだが読んでいた。たしか、すでに3、4巻は刊行されていたように思う。最初の『連帯惑星ピザンの危機』から第7作『美しき魔王』あたりまでは読んだはずだ。

また、同じ安彦が挿絵を担当した、同じ著者の「ダーティペア」シリーズは、『機動戦士ガンダム』の本放映より後だったはずで、第1巻の刊行とともに買って読んだし、版元である早川書房が開設した「ダーティペアファンクラブ」にも入会して、会員証と入会特典のポスターをもらってもいる。今回の展覧会にも、たしかそれが貼り出されていたはずだ。

一一ここで「はずだ」と書いたのは、私の興味は「直筆鉛筆画」にあって、「漫画原稿のペン画」や「カラーイラスト」には、ほとんどなかったためである。

後者については、あまり顔を寄せてまじまじと、細かいところ(タッチ)までは確認しなかった(少し離れて、絵づら全体を見ただけ)。だから、ポスターなのか、その原画なのかを、ハッキリと見分けることまではしなかったし、おのずとその記憶もないのである。

要は、私の場合、見たいものは最初からハッキリしていたのだ。漫然と「安彦良和の展覧会」を見に行ってきたのではなく、あくまでも「原画用紙に描かれた直筆鉛筆画(の生の描線)」が見たかったのだ。

ではなぜ、それを見たかったのかと言えば、「画力」というものが最もストレートに表れるのはそれだ、という認識を持っていたからである。

まただからこそ、印刷物には興味がなかったし、下絵の上に塗料を厚塗りしたカラーイラストや、ましてアニメ本編映像なんかには、今さら興味はなかった。あくまでも、安彦良和の「(より)生きた線」を見たいがために、そこでしか見られないものだからこそ、展覧会場にまで足を運んだのある。

で、その結果がどうだったかというと、やっぱり「すごい」の一語に尽きた。

特に、アニメーターとして油の乗り切った時期に当たる『機動戦士ガンダム』の頃の原画は、線に迷いというものが一切なく、一気に描かれており、無駄な線というものがない。「あたり」をつけるための線すら見当たらない(それを後で消したという感じではない)。まさに迷いなくほとんど無心に、「自由自在」に描いていたというのがわかる、流れるように走る線で、それらの原画は一気に描かれていたのだ。

アニメのための原画だから、セルへの焼き付け転写のために、線の切れ目をつなぐという意味での「クリーンナップ」の作業は、このあとに必要だっただろう。だが、絵そのものとしては、線の整理(清書)の必要などまったくない、完成したものになっていたのである。

もちろん、一流のアニメーターの原画というのは、おおむねそのようなものなのだが、安彦良和の場合は、特に「線が走っている」という印象を強く受けたし、「この人は手が(描くのが)速かったのだろうな」とも強く感じさせられた。

そして、「やっぱり安彦良和は、桁違いの天才だったんだ」と、あらためて確認させられて、満足したのである。

一一ただし、正直に言うなら、やっぱり、絵として一番良かったのは、つまり絵描きとしての最充実期というのは、『機動戦士ガンダム』前後の10年(20代半ばから30代半ば)かな、という、従来からの印象は変わらなかった。

もちろん、ある時期から急に変わったとか、ダメになったとかいうのではなく、徐々に変化して(成熟し、同時に枯れて)いくという加齢過程の中、いつしか、ささやかながらも画力の低下(線の硬直化)が見られるようになった、ということである。

以前、映画『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』(2022年)のレビューにも触れたことだが、端的に言えば、安彦の絵柄は、歳をとるにつれて、キャラクターから「可愛らしさ」が徐々に消えていったのだ。

わかりやすく言えば、一見したところでは、漫画的な誇張の入った柔らかさやデフォルメが徐々に消えて、替わりに「リアル」な力強さが前面に出るようになっていった。

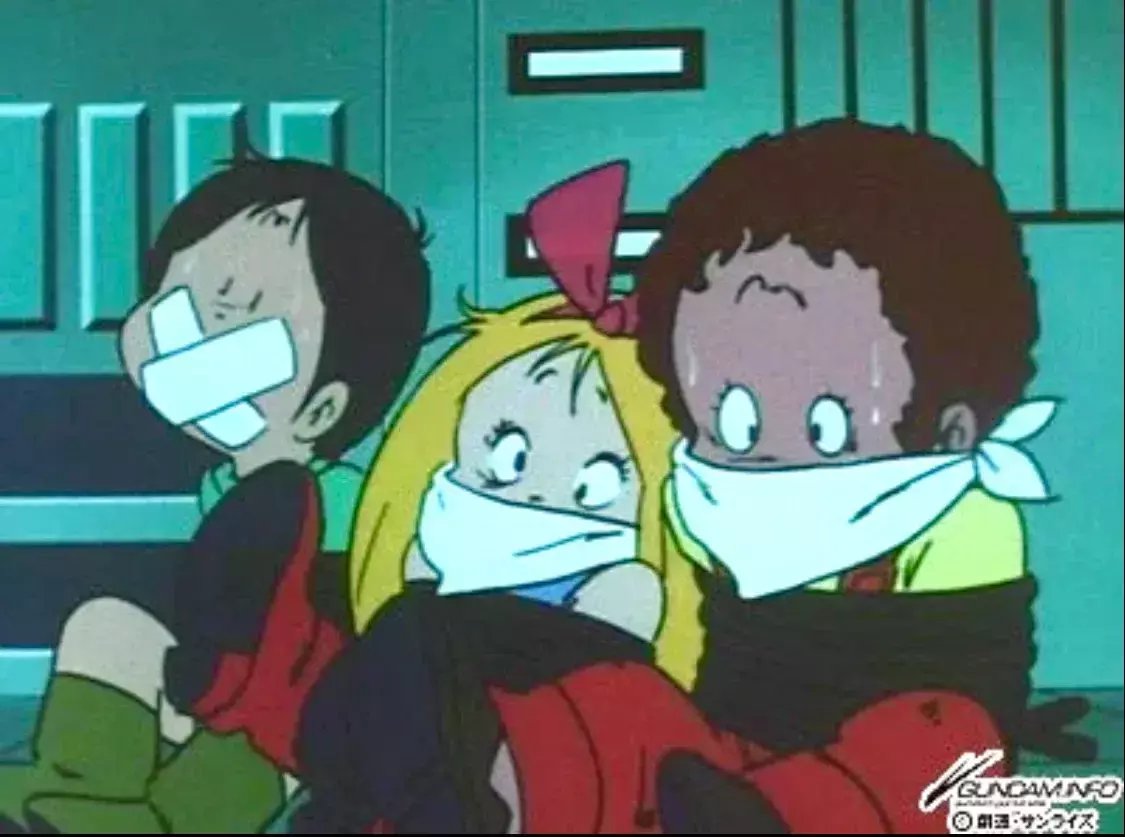

例えば『機動戦士ガンダム』の頃。カツ、レツ、キッカのトリオ(8歳、6歳、4歳)は、非常に可愛く描けていたのだが、それが『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』のころには、もう同じように可愛くは描けていなかった。

「顔の造作のバランス」「頭と体のバランス」「表情」「(ポージングを含む)腕脚の動き」など、どれを取っても、昔のような「子供らしさ」が無くなっていて、単なる「子供キャラ」になっていた。

たしか、安彦良和自身も昔は「子供を描くのが好きだ」と言っていたはずだし、それはキャラクターデザインにも作画にも実際によく表れていた。子供の登場シーンを見るだけで心が和んだのだが、そういうことがめっきり無くなってしまった。

例えば、前述の映画『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』には子供がおおぜい登場するから、微笑ましいシーンも少なからずあったのだけれども、それは「作画が良くて、演技のつけ方も良かった」という点で「よく描けていた」とは思うものの、「原画家が楽しんで描いている」というのとは、ちょっと違う種類のものだと感じられたのだ。

たぶん、こうした変化は、安彦の興味が「子供」から「大人のドラマ=歴史」といったところへと移っていったからではないだろうか。

『機動戦士ガンダム』までは、言うなれば、注文を受けてキャラクターデザインをし、脚本や絵コンテにしたがって作画をするということで、要は、自分の作りたいものを好きに作っていたわけではなかった。あくまでも自身を「絵の職人」だと割り切っていたので、どうしても、その興味は「描いていて楽しいもの」に傾いていた。そして、「描いていて楽しいもの」とは、安彦の場合、特に「子供」だったのだ。

ところが、安彦は『宇宙戦艦ヤマト』(および『さらば宇宙戦艦ヤマト』)で、「子供向けではないアニメ作品」の可能性を知り、そして『機動戦士ガンダム』で、「リアルな戦争」を描くことさえできるという可能性を感じた。そして、オリジナル漫画を描かせてもらえるような、個人作家としての評価をかち得た結果、安彦には「自分の描きたい、リアリズムの物語」というものがハッキリと出てきたから、以前のような「せめて描いていて楽しい子供を描ければ」みたいなスタンスとは違ってきて、その分、おのずと「子供」の対するこだわり(の割合)が減退したのではないだろうか。そして、それが当然のごとく「絵柄」に反映されていった。

もちろん、こうした変化は、一人の作家のそれとして理解できるところだし、否定しなければならないようなことではないのだが、個人的には、安彦ほど「可愛い子供」を描けるアニメーターは他にいないのだから、それを見ることができなくなっていったというのは、とても残念なことだった。

まして、私個人としては、安彦の漫画がその失われた価値を補うに値するものだとは思えなかった。端的に言って、安彦の漫画は「(絵は上手くても、漫画として)読みにくい」という印象が強かった。

それに、当然のことながらそこからは、実際に動いてこその「生き生きとした魅力」が消え失せていたのである。

安彦の漫画は、『アニメージュ』誌の版元である徳間書店が創刊した漫画誌『リュウ』で、安彦が初めて描いた連載漫画『アリオン』を、その連載第1回から読んだはずだが、絵は上手いとは思っても、漫画として面白いとは思わなかった。

「これは、漫画の描き方ではない(漫画の描き方として間違っている)」という印象が強かった。まるで、アニメの絵コンテを、漫画の見開き紙面に移したような中途半端な作品で、「かえって読みにくい」という印象を受けてしまったのである。

その後の、漫画家としての安彦の活躍は周知のとおりだから、その仕事ぶりを否定する気はないのだが、例えば「日本の近代史」に興味があってすら、安彦の漫画でそれ読もうとは思わなかった。それなら、歴史研究書を読もうとしか思えなかったのである。

また、安彦が監督を務めたアニメ作品はすべて見たけれど、やはり作品として満足できるものは、ひとつもなかった。

安彦の原画に寄せきれない、当時のスタッフの作画レベルの問題ではなく、物語作りや「映画」としての演出といった部分で、どうにも「隔靴掻痒の物足りなさ」があった。ドラマ作品としての「切れ」が悪く、いつでも「努力作」に止まる印象で、安彦は「アニメ監督としては、一流とは言いがたい」という評価になってしまったのである。

つまり、小説『シアトル喧嘩エレジー』はもとより、安彦のアニメ監督作品も漫画作品も、私からすると、「あの安彦良和が手がけた作品」としては、その期待を下回って、いつも不満の残る出来であった。

私が「並び立つ者のいない天才」として特別に高く評価できるのは、やはり「アニメーター安彦良和」であり、さらにいうと「子供を描かせたら右に出る者のいないアニメーター安彦良和」だったのである。一一だから、安彦の描く「子供」が、少しずつ「可愛らしさ」や「柔らかさ」を失っていくのはとても残念だと、長年そう思いながら安彦良和の仕事を見続けてきたし、今回の展示でも、それを確認する結果になったのである。

あと、さすがに2000年代になると、画力の衰えがハッキリと見て取れたのが、仕方がないとはいえ、やっぱり残念だった。

特にそれがハッキリとわかるのが、『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』のキャラクターデザイン用ラフスケッチだ。

それが、人物であれ、メカであれ、昔の流麗さというものがほとんど無くなって、人体デッサンさえ微妙に不安定なものになっていた。

どんな天才だって、いつまでも最盛期の画力を保っていられないというのは、頭ではわかっていても、往年のファンとしては、好きだった美人女優が老けていくのを見るのにも似て、やはり残念だったのである。

そんなわけで、今回の展覧会で個人的に一番うれしかったのは、「ファースト・ガンダム」での、カツ、レツ、キッカのトリオが、ジオン軍に捕えられて、ぐるぐる巻きに縛られていたのを、紐を食いちぎるなどして逃れようとするシーンの原画だ。

その誇張された動きや、「目ぱち」のタイミング指定や「脱げて飛んだブーツが頭に当たって、ちょっと涙」みたいな細やかな描写が、キャラクターへの愛情に満ちたもので、じつに感動的だったのだ。

あと、想定外の喜びであったのは、動画本編を見たことがなかった、「日本損害保険協会」がPR用に製作した短編アニメ『火事と子馬』を見られたことである。

もちろん、アニメ雑誌などで、キャタクターデザインやら本編画面などは見知っていたが、それっきりで、すっかり忘れていたのを、思いもかけず(しかも、会場から出た廊下のところで)見られたのは、まさに僥倖だった。

このアニメは「子供の物語」であり、昔の安彦良和らしく、本当に子供への愛情にあふれて、感動的な逸品だったのである。

この『火事と子馬』については、帰宅してから検索してみると、今では全編が正規にネットにアップされているというのがわかり、それでもう一度鑑賞することもできたのだが、それとて展覧会で見たからこそ、思いついて検索したのであって、そうでなければ、もしかすると一生見ることの叶わなかった作品だったかも知れなかったのだ。

展覧会場の一番最後のところで、今回の展覧会用の書き下ろしイラストの制作過程を撮ったビデオ映像が上映されており、それに今の安彦良和が写っていた。

無論、歳をとったとは承知していたのだが、それでも「安彦さんも歳をとったなあ」という感慨を禁じ得なかった。

そりゃあ、『機動戦士ガンダム』の頃、高校2年だった私が、今年で62歳になるのだから、安彦さんが80歳近くなるのも当然なら、「白髪のお爺さん」になっているのも当然だったのだが…。

今回の展覧会は、いまだ現役のクリエーターである安彦良和にとっては、決して「回顧展」ではなかったのだけれど、しかし、ある意味では、私自身の人生を回顧する「回顧展」にはなっていたようである。

安彦良和という作家は、私にとって、それほどにも大きな存在だったのだ。

(2024年8月25日)

○ ○ ○

● ● ●

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○