「アンチ・ミステリー」とは何か : 定義の問題

【旧稿再録:初出不詳、2000年6月12日執筆】

(※ 再録時註:本稿執筆の2000年当時「アンチ・ミステリー」という言葉が濫用されていた。末尾の日付記載により執筆日は判明したが、今のところ初出は不明である。近々「旧稿再録」として紹介予定の、2005年7月25日付の「アレクセイの花園」への書き込みにリンクが貼ってあり、すでにリンク切れであったため、初出か再録かは不明だが、いったんは「アレクセイの花園」を含むネット上のどこかに、アップされたことは確かである。なお、本稿原文では、タイトルの下に執筆者名「アレクセイ」が記されているが、ここでは省略する。また、文頭の一文字落としなどやめ、改行を大幅に加える等、手を加えた)

「定義」とは「約束」である。それは「先験的決定事項」ではなく、「便宜的取り決め」でしかない。

だから、言葉によって定義される概念とは「万人共通・一定不変」のものではない。「定義」そのものよりも、その言葉を有効に使用することを優先する世界では、「定義」は「一応、こういうことにしておきましょう」というレベルで「取り決め」として固定される(化学用語など)。

ところが、芸術や文化にかかわる部分では、実用性よりもむしろ「定義」の妥当性の追求の方が重要とされる。

「SFとはなにか?」「本格ミステリとは何か?」「アバンギャルドとは何か?」「文化とはなにか?」「言葉とは何か?」などなど。

……周知のとおり、これらには「大筋の定義(定義のようなもの)」はあったも「普遍的に妥当な定義(本来の意味での「定義」)」は未だ存在していないし、その性質上、この先も存在し得ないことだろう。……これは「自明の前提」である。

にもかかわらず「アンチ・ミステリーって、よくわかりません。定義を教えて下さい」と無邪気に尋ねる人が後を断たない。

自分なりの見解を持った上で、他人の意見も参考にしようというのならよいのだが、自分では何も考えず「正解が人から与えられるもの」と信じて疑わない人があまりにも多い。

そのため、私は「私見」を語る前に「これは私見であり、普遍的に妥当な『定義』などではないのですよ」という自明の前提を、こうしてわざわざ断らなければならないことになる。

これは正直言って、かなり気の滅入る状況であり、人によっては「その程度の人は無視して、君は君の定義を語ればいいんだよ。君のやっていることは、無駄な博愛主義だ」ということにもなるのであろう。たしかにそれはそのとおりなのだが、私にとっては「アンチ・ミステリーの定義」などより「自分の頭で考えることの重要さ」を語ることの方が、よっぽど重要なことだと思えるので、私は「アンチ・ミステリー」について語る機会を利用し、こうして「自分の頭で考えることの重要さ」をも語らずにはいられない。

読者諸賢は、どうかそのつもりでこの文章を読んで欲しい。これは「ご託宣」ではない。私という個人の思考の記録なのだ。

言うまでもなく「アンチ・ミステリー」という言葉は、日本においては、中井英夫(塔晶夫)が自作『虚無への供物』について語った言葉として初登場する。

海外でも同じ言葉を、何らかの微妙に違った意味で使われた例は当然あるだろう。だが、今、私たちが問題としているのは、主として日本のミステリ界で現在使われている「アンチ・ミステリー」という言葉である。だから語源を異にする「アンチ・ミステリー」については、ここでは一切不問とする。ここで問題とされるのは、もっぱら中井英夫の言葉を語源とする「アンチ・ミステリー」なのだ。

中井英夫が「アンチ・ミステリー」という言葉を発した際、その言葉に対応する作品は『虚無への供物』ただ一作だった。つまり、この時点では「アンチ・ミステリー」イコール『虚無への供物』だった。

ところが、のちに中井が、『虚無への供物』を『ドグラ・マグラ』『黒死館殺人事件』とならべて「黒い水脈」と呼び、それが再評価のきっかけとなって以降、この三作は「三大奇書」などと呼ばれ、しばしばセットで語られることが多くなり、その結果として、この三作が一般に「アンチ・ミステリー」だと理解されるようにもなっていった。

つまり『ドグラ・マグラ』や『黒死館殺人事件』は、この二作が、あらかじめ存在した「アンチ・ミステリー」の定義に当てはまったから、「アンチ・ミステリー」と呼ばれるようになったのではない。なぜなら、それ以前に「アンチ・ミステリー」であった作品とは『虚無への供物』でしかなかったからである。

では、人はなぜ『ドグラ・マグラ』や『黒死館殺人事件』までも、「アンチ・ミステリー」と呼んだのか?

それはこの二作に、どこか『虚無への供物』と共通する「特殊性」、言うなれば「黒い水脈」性が感じられ、それが、同じ中井英夫の「アンチ・ミステリー」という言葉に近いものだとも感じられたからであろう。

この段階にいたって初めて「アンチ・ミステリー」という言葉に存在意義が生じてくる。

と言うのも「アンチ・ミステリー」イコール『虚無への供物』なら、まったく同じ内容を意味する言葉がふたつあるだけだからだ。「アンチ・ミステリーって何だい?」と尋ねられれば「これ、『虚無への供物』のことだよ」では、そもそも、こんな言い換えには意味がない。

ところが「アンチ・ミステリー」が、『虚無への供物』一作に留まらず『ドグラ・マグラ』『黒死館殺人事件』の三作に広がると、「アンチ・ミステリー」は「イコール『虚無への供物』」ではなくなり「三作に共通する特性」として、『虚無への供物』を含むどんな個別の作品からも独立した、ひとつの「性質概念」となる。そういう意味で、ここで初めて「アンチ・ミステリー」は、存在意義のある言葉として自立したと言えよう。

次に問題となるのは「三作に共通する特性」とは何かという問題。つまり、この段階での「アンチ・ミステリー」の「定義」である。

ところが、これが難問であった。

それぞれ個性的な三作から「取り上げるに値する共通項」を取り出すのは、決して容易なことではない。

例えば「ミステリーとは何か」といったような考慮すべき対象が莫大なものだと、逆にその定義も大雑把であることを許される(対象が多すぎて、どんな定義でも必ず例外を出してしまうからである)が、「アンチ・ミステリー」の場合には、なまじたったの三作しか考慮の対象が存在しない分、いずれにもぴったりと当てはまり、かつ「意味のある特性」の抽出が要求されたのである。

その結果、いくつかの見解は提出されたものの、決定的な見解はついに登場せず、「アンチ・ミステリー」は何となく「迷宮性をおびた圧倒的に凄い作品」「ミステリーのかたちを借りた、幻想の大伽藍」などというような雰囲気優先の言葉で語られるに止まったのである。

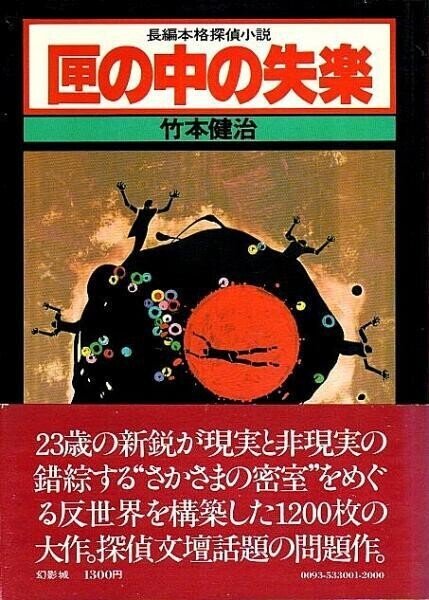

ところが、竹本健治が『匣の中の失楽』を書いて「アンチ・ミステリー」第4の作品として認知される一方、笠井潔の端正な本格ミステリー作品である『バイバイ、エンジェル』や『サマー・アポカリプス』まで「アンチ・ミステリー」と呼ぶ人が現れて、「アンチ・ミステリー」という言葉は、長い混沌の眠りから中途半端に呼び起こされる。

さらに時は流れて「新本格ブーム」の到来により『虚無への供物』や『匣の中の失楽』を称揚する若手の作家が登場する一方で、型破りの本格ミステリ『生ける屍の死』や、類例を見ない異色作『夏と冬の奏鳴曲』が登場にしたため、正体不明でありながら、妙に権威を帯びた言葉である「アンチ・ミステリー」が、「便利なキャッチコピー」として濫用され始めるようになってしまった。

つまり昨今の「アンチ・ミステリー」という言葉に対する大方の混乱は、「『虚無』(一作)の時代」や「三作の時代」とは違った『どこまでが「アンチ・ミステリー」なんだ?』という混乱を、その問題の中核としていると考えても良いだろう。

さて、では『どこまでが「アンチ・ミステリー」なのか?』というこの問題を、解決するにはどうしたらいいのか?

それは、昨今、何も考えず雰囲気だけで「アンチ・ミステリー」という言葉を濫用している、無責任で頭の悪い人たちの意見はいったん無視し、「三作の時代」に立ち返って「アンチ・ミステリー」という言葉の意味を問い直し、それをベースに新しい作品のなかに「アンチ・ミステリー」性を見い出していくという手順が、一番有効確実なのではないかと、私は考える。

「『虚無』の時代」には「アンチ・ミステリー」という言葉は意味のない言葉であった(中井が何を考えていたかは別問題)。一方、今日のように、さしたる根拠もなく『あれもこれも「アンチ・ミステリー」』というのでは、「『虚無』の時代」とは逆の意味で、「アンチ・ミステリー」という言葉の意味を問うことが「不可能」であり、その意味で「無意味」となろう。

つまり私たちが「アンチ・ミステリー」という言葉に何らかの意味を見い出そうと思えば、好むと好まざるとにかかわらず、「三作の時代」に返るしかないのである。

ここからが「アンチ・ミステリー」という言葉についての、私見である。

昨今、「アンチ・ミステリー」という言葉が使われる場合、その作品が有する特徴は「結論が無い」「小説の最後が冒頭につながる(「尾を呑む蛇」的)円環構造を有する」「たくさんの推理が提示され、それが悉く否定される」あるいは「額縁(メタ)構造を有する」などといった点があげられるだろう。

これらの特徴は、たしかに『虚無への供物』や『匣の中の失楽』あるいは『ドグラ・マグラ』の構造を言い当ててはいる。だが、『黒死館殺人事件』の場合、この定義には当てはまらない。

しかしながら、こうしたの見解が、もともと「三作の時代」を真剣に検討したうえで導き出されたものではない以上、「例外(意図的に無視される作品)」が出てくるのは、当然であろう。したがって、前述したような、昨今の「特徴」の真の問題点とは、『黒死館殺人事件』が当てはまらないというような点にはなくて、「真剣な思考を放棄して、安易でわかりやすい答に飛びつき、あるいは捏造している」という点であり、その結果、「アンチ・ミステリー」の定義を「形式主義的定義」に堕さしめ、言葉を「無価値化」させているという点にある、と言えよう。

わかりやすく言えば、昨今のような意味合いで「アンチ・ミステリー」という言葉を使うのなら、何も思わせぶりで意味不明な「アンチ・ミステリー」などという目新しい言葉を使わなくても「この作品は、結末のつかないメタ構造の円環形式ミステリーである」と言えばよいのである。

新しい言葉とは、本来は「従来の言葉では表現しきれないものを表現するために、生み出されるべきもの」なのだ。だから、昨今の「アンチ・ミステリー」という言葉の使われ方は、非文学的な、商業主義によって堕落させられた「不適当な言葉づかい」にほかならない。私たちが「アンチ・ミステリー」とは何かということを考える時、こういう堕落した無思考の慣習に従ってはならないのである。

ならば、安易な「形式主義的定義」に陥らないようにするには、どうすればよいのか?

それは、無理に意味を限定せず言葉の幅を生かした定義をすることである。冒頭にも言ったように、

『「定義」とは「約束」である。それは「先験的決定事項」ではなく「便宜的取り決め」でしかない。だから、言葉による定義される概念とは「万人共通一定不変」のものではない。』

のだから、「定義」はその「差異」「変化」をあらかじめ折り込みうる「生きた定義」でなければならないのだ。

新しい作品を排除するしか能のない「厳格な定義」もまた、何でも受け入れる無節操な「定義」と同様、あまり意味のないものなのである。

『虚無への供物』『ドグラ・マグラ』『黒死館殺人事件』の三作を考慮した場合、いくつかの共通項が見出せる。それは「迷宮的作品」であるということ。「反現実的作品」であるということ。従来のミステリからはみ出す「過剰性をおびた作品」であること。

言うまでもなく、これらの特徴は、これまでに何度も多くの人によって指摘されてきたことである。ところが、これらの「特徴」が、そのまま「定義」と看做されなかったのは、それぞれの「特徴」があまりに「象徴的」で、多くのミステリファンには「捕らえどころ」がなく「定義」とするには「曖昧に過ぎる」と認識されてしまったからである。

しかし、この判断には、ミステリファンあるいは娯楽小説ファン特有の安易さ(知的怠惰)が見られる。

冒頭にも書いたように、芸術や文化に関する事柄を定義する場合、「鉄」や「紫外線」を「定義」するのとは、話が違うのだ。そういったものには、基本的には「先験的決定事項」としての「実体」が限定的に存在し、定義はその実体に、いかに迫りうるかというレベルの問題でしかないけれども、「SF」だとか「ミステリ」だとか「アバンギャルド」などなどには、個々の作品は存在しても、「概念」そのものは、当然のことながら「実体」を持たない。

だから、そうした芸術や文化にかかわる事柄を、「鉄」や「紫外線」の定義のように、「具体的・限定的に定義」するのは、もとより「不可能」なことなのだ。

したがって、「アンチ・ミステリー」という言葉を、存在するに値するものとして「定義」するならば、それは、

(1) 迷宮性

(2) 反現実(反世界・反地上)

(3) 過剰性

といった性格を「色濃く」有するミステリー(推理小説・探偵小説)のこと。

一一これで充分。

では前述した、

「結論が無い」

「小説の最後が冒頭につながる(「尾を呑む蛇」的)円環構造を有する」

「たくさんの推理が提示され、それが悉く否定される」

「額縁(メタ)構造を有する」

などの特徴はどう理解する(位置付ける)べきかというと、これらは先に示した「アンチ・ミステリー」の「三つの要件」を「色濃く」実現するための、個々具体的な「方法論」(の代表例)に過ぎない、ということなのだ。

これらの手法をいくら使ったところで、結果としてその作品が「三つの要件」を「色濃く」満たす作品になっていなければ、それは「アンチ・ミステリー」ではない。

「アンチ・ミステリー」は、形式的な「義理」さえ果たしていれば「実現」できるようなものであってはならない。それでは意味がない。

「アンチ・ミステリー」を実現しようと思えば、作家はそれぞれに工夫を凝らすだろう。その工夫の中に、前述の4点が含まれていても何ら差し支えはない。

ただし、それだけでは不十分であろうから、作家は「ペダントリー」を駆使してみたり、「文体」に凝ってみたり、作品構成に「掟破り」を導入してみたり、あるいは「自身固有の生涯を賭したテーマ」を集中的に盛り込んでみたりするのである。そうして全力を注ぎ込む精一杯の努力のなかで、「アンチ・ミステリー」は「恩寵」のように、たまさか実現するのだ。

言うなればそれは、「見返りを求めない献身」にも似ているだろう。

中井英夫は『小説は天帝に捧げる果物。一行でも腐っていてはならない』と書いたが、「アンチ・ミステリー」とは、幸運にも「一行でも腐っていなかった」がゆえに、天帝に採り上げてもらえた「稀有に幸運」な作品なのである。

無論、人間には「一行でも腐っていない」作品など、基本的に書けるものではない。人間の努力は、ついに「天啓の器」たることを、その限界とする。つまり、「小説の天帝」の恩寵を賜った時、天啓の器たりえた者は「アンチ・ミステリー」という「奇跡」を実現するだけなのだ。だから、どんな優れた作家でも、いくつも「アンチ・ミステリー」を書くことは叶わないのである。

くり返そう。

これをしたから、この作品は「アンチ・ミステリー」である、というような貧乏くさい「定義」には、何の意味もない。「定義」とは「書き方の説明」ではない。

「結果としての作品」から導きだされた「特性」が、「定義」を構成するのであって、金輪際その逆ではない。

「アンチ・ミステリー」という言葉を意味あるものとして位置付けようとするならば、「定義」とは、私がここで示したようなもので充分。

議論されるべきは「定義」ではない。大切なのは「個々の作品」であり、それぞれが「耳新しいな呼び名に値する、特異な作品であるか否か」なのだ。

・「アンチ・ミステリー」は「迷宮」である。だからわかりやすい「定義」など拒絶する。

・「アンチ・ミステリー」は「反現実(反世界)」である。だから「地上」の論理は通用しない。

・「アンチ・ミステリー」は「過剰」である。だから「定義」や「論理」に収まり切らない。

私の「アンチ・ミステリー」の「定義」とは、以上のようなものである。

平成12年6月12日

○ ○ ○

・

○ ○ ○