なぜ、したいのに〈人助け〉ができないのか?

書評:田中世紀『やさしくない国ニッポンの政治経済学 日本人は困っている人を助けないのか』(講談社選書メチエ)

本書は、私たちが漠然と感じている事実を、かなりクリアに紹介してくれる。

ただし、それが「なぜそうなのか、なぜそうなったのか、その処方箋は」といったことについて、明確な答えを与えてくれるわけではない。だから、その点に、物足りなさや隔靴掻痒の感を持ってしまう読者は少なくないだろう。

しかし、著者としては、明確になっていない答を、拙速に読者に提示するのではなく、わかっているところまでを報告し、知ってもらった上で、「読者それぞれに考えて欲しい」ということだったのではないだろうか。言わば、かなり薄めの本書(114頁)は、もともと「問題編」だったのだと考えれば、合点もいくだろう。

もちろん、お金を払って本を読むのだから、消費者として「すっきりさせて欲しい」という気持ちも、わからないではない。しかし、著者の本書で掲げた問題が、なぜ『日本人は困っている人を助けないのか』という重大なものであれば、安易な答えを与えられ、それで満足することの方が、むしろ問題であろう。

そうではなく、私たち日本人は、著者から与えられたデータをヒントとして、「日本人は優しいから、人助けもする」という「誤ったイメージ」を払拭し、「現実」と直面させられただけでも、そして「自身への問い」を与えられただけでも、この1冊を購読した価値はあったと考えるべきなのではないか。

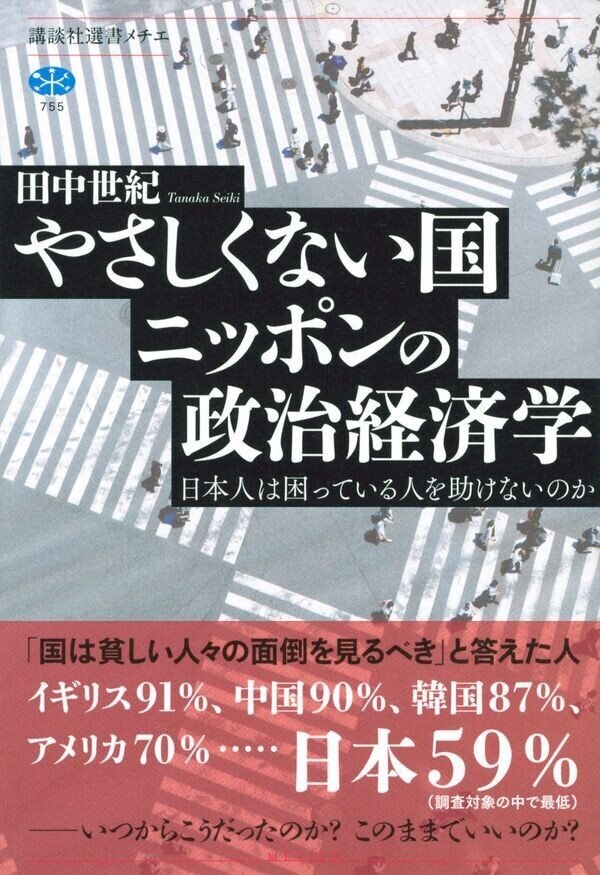

『「国は貧しい人々の面倒を見るべき」と答えた人

イギリス91%、中国90%、韓国87%、アメリカ70%

……日本59%。(調査対象の中で最低)

一一いつからこうだったのか? このままでいいのか?』

(帯前面より)

『日本は「おもてなしの国」と言われ、自分たちでもそう思っています。

ところが、「世界人助け指数」では、日本は126カ国中107位、

そして「世界価値観調査」で「他国の人は信用できる」と答えた人は

オランダ15.4%、アメリカ8.1%に対して、日本はわずか0.2%。

つまり、日本は他人にも他国にも「やさしくない国」なのです。

では、昔からずっとそういう国だったのでしょうか。

本書は、その真相を歴史的・社会的な視点で探っていきます。

「自己責任」や「自助」が声高に叫ばれるこの国で、

私たちはどこへ向かっていくべきなのか一一

今こそ読むべき、この国の真実と希望がここにあります。』

(カバー背面)

『本書でもたびたび指摘したように、日本人の約6割の人が社会に貢献したいと潜在的には思っている。政治不信か何かの影響で、日本人の多くが社会貢献や利他的な行為をためらっているのだとしたら、もしそうだとしたら、何らかの「社会変化」が起きれば、いつの日か、そのためらいが消え、また世界に誇れる「思いやりの国ニッポン」、「助け合いの国ニッポン」を目にすることができるかもしれない。 一一「エピローグ」より』(帯背面)

要約すれば、「日本人の多くは、人助けをしたいと思っている。しかし、その一方で自己責任を重視し、人助けの具体的な行動には出ていない。これはなぜか? また、このような自己責任社会が続いていけば、結局は自分たちの首を絞めることになるのだが、それに気づいていないのではないか?」ということである。

(1)なぜ、日本人は、人助けをする気はあるのに、実際には動かないのか。

これは、著者の示すとおり、「人助け」をするためには、相応の「手ごたえ(リターン)」が欲しいのだけれども、日本では「政治」に象徴される「社会」とのつながりが失われてきており、そのために、「ボランティア」や「寄付」といった一般的な「人助け」に、「手ごたえ」が感じられなくなっているからではないだろうか。

言い換えれば、日本人は、他国の人々に比べて、「他人」を信用していない。より正確に言うと「自分以外=他人・社会・国家」を信用していない。だから「人助け」ができない。

なぜなら「自分以外=他人・社会・国家」とは、「私」と「困っている人」をつなぐ「媒介」だからである。

私たちが「困っている人」を思い浮かべるとき、「貧乏な人」「病気の人」「難民」などといった具合に「観念的」に(言葉として)考えるわけではない。「ユニセフ」や「セーブ・ザ・チルドレン」のテレビコマーシャルのように、具体的に困っており苦しんでいる人たち(特に子供や老人)の「個人の顔や姿」を思い浮かべるのではないだろうか。そして、その「具体的な姿」に心動かされて「こうした人たちを助けたい」と思うのではないか。

しかし、現実に私たちが「寄付金」をするとなると、受付団体の口座に振り込んだり、団体職員に手渡したりするだけで、イメージしたような「困っている人」たちと直接対面するわけではないから、そうした寄付金が「困っている人」個人の手に届く、届いているという実感が無いに等しい。こればボランティアも同じで、多くのボランティアは、困っている人に直接会って、直接お礼を言ってもらえるわけではないだろう。被災者たちが、ボランティア一人ひとりに、お礼を言ってまわるわけにはいかないのである。

だが、そうなると、「寄付」や「ボランティア」をしようと考えた人は、なんだか「支援団体」や「国」に、いいように使われているだけ、みたいな感覚に(実行に移す前から)なるのではないだろうか。だから、具体的なアクションにまでは至れないのではないだろうか。

したがって、人々が「寄付」や「ボランティア」などの「人助け」を喜んで行うためには、「私」と「困っている人」をつなぐ「自分以外=他人・社会・国家」への、無意識に近い「信頼」が必要なのではないか。

ところが、諸外国に比べ、日本にはそれが無いから、結果として「人助けしたいけれど、実際にはしていない」ということになるのではないだろうか。

そして、そうした「自分以外=他人・社会・国家」への「信頼感の低さ=不信感」の、ひとつの表れが「政治不信」かも知れないし、逆に「政治不信」が一つの大きな要因として「自分以外=他人・社会・国家」への「信頼感の低さ=不信感」を惹起強化してしまっているのではないか。

一一これが、私の「実感」に即した推測なのだが、いかがであろう。

(2)日本人は「人助け」をしたいと考えながら、その一方で、どうして「自己責任」を重視するのか?

本書著者も指摘するとおり、「自分以外=他人・社会・国家」への信頼を喪失した「分断された社会」では、誰もが孤立し、見捨てられたも同然である。

だから私たちは、「自己責任」を過剰に賛美して「自分以外=他人・社会・国家」を論評するだけではなく、「相互扶助」としての「人助け」を、主体的に行えるようにならなければならない。

一一これが、正しい方向性であるはずなのだが、どうして私たち日本人は、それを拒むようにしてまで「自己責任」を口にしたがるのだろうか。

それはやはり、「自分以外=他人・社会・国家」を信用していないからであろう。自分の周囲にいる具体的な人たち、つまり「自分以外=他人・社会・国家」は、興味の持てない、したがって信用ならない「他者」であって、「助けてあげたい、可哀想な人たち」ではない、と感じられるから、結果として、周囲の人に対して「自助努力」を求め「自己責任」を求めるのではないだろうか。

日本人がこうなってしまったのは、一つには、著者が指摘するとおり、日本の場合は「地域組織」は、「お上」が組織した「五人組」や「隣組」といったかたちで、選択の余地なく与えられたものであったからではないか。人々は、与えられた機構の中で、なかば強いられながら、相互監視も兼ねつつ、助け合った。言い換えれば、自分たちの力で、積極的に「互助組織」を作るという経験に乏しく、その機会を与えられなければ、他人に対し、自分から積極的な働きかけができない、動けないという体質を持ってしまっているのではないだろうか。

そしてこれは「助けてあげたい、可哀想な人たち」という「イメージ」についても同じだ。

マスコミが与えてくれる「助けてあげたい、可哀想な人たち」の「鮮明なイメージ」を受け取り、それに対してなら「助けてあげたい」と考えることもできるけれど、自分の力で、自分の周囲に「助けてあげるべき人」を、積極的に「見出していく力」を私たち日本人は、諸外国の人たちに比べて、持っていないのではないか。

だから、日本人に「寄付」や「ボランティア」をしてもらうためには「具体的なイメージ」を与え、直接「感情」に訴えなければならないのではないか。

しかし、だとすれば、こうした「民族的傾向」あるいは「病根」はそうとう根深いものであり、ちょっとやそっとで変わるものではないと、そう悲観的に思えてしまう。

しかしまた、そこで諦めてしまっては、少なくとも「日本は(このままどんどん悪くなって)おしまい」ということにしかならないだろう(それこそ『日本沈没』で、「小室眞子」さんのように、日本を捨てるしかなくなる、かも知れない)。ならば、どうするか。

その答えは、本書著者と同様に、私にもない。

私のアイデアで、今の日本人を全体として「変える」ことができるなどとは思えないのだ。

ただ、ひとつ言えることは、私個人は、その「自己責任」として、少しでも「自分以外=他人・社会・国家」を信用できる人間に変わらなければならない、ということだ。

私は、基本的には、他者に「自己責任」を求めない「弱者救済」こそが必要だと思っているし、そう主張もしている。

しかし、実際には、私も日本人らしく「自分のことは自分ですべき」と考える傾向が、かなりハッキリとあって、本質的には「自己責任論者」なのであろう。

例えば、つい先日、阿部恭子『家族間殺人』(幻冬舎新書)のレビューを書いてアップしたが、私はそこに、次のように書いた。

『「男は「家庭を持って一人前」だと思う」一一これなども、日本の古い価値観で、ヤンキー的な人(ばかりではないが、そ)の多くは、当たり前に信じて疑わず、だから、稼ぎもないのに身の程知らずの結婚をし、身の程知らずにも子供を次々と作って、それのあげくのストレスからDVとなって離婚をし、引き取った子供をろくに育てられず、生活に窮する、なんていう家庭など山ほどある。そして、その一部が、必然的に追い詰められて「家族間殺人」を犯したりするのである。』

たしかに、人は「身の程」を知る賢明さを持つべきだし、「身の丈」に合わない欲望をとらわれる愚を犯すべきではない。つまり、自己管理ができなくてはならないし、それができてこそ「一人前の人間(大人)」だと思う。だから、それができない自堕落で頭の悪い人間は、その結果責任を、個人的に問われるのも当然であろう、と思う。

しかし、それが出来ない人間、その「能力のない人間」を、私は見捨てるべきなのだろうか。

「ヤクザ」や「ネトウヨ」のような「人間のクズ」は、ひとまとめにして「処分」してしまえば良いというのは、正しい考え方だろうか。それは「社会から疎外された結果、絶望して、無差別殺人に走った犯罪者」なども、その「弱さ」において、「自己責任」に基づいて「死んでいただくべき」ということなのだろうか。

少なくとも、これは私の「理想」や「美意識」にはそぐわない。いや、真っ向真逆な考え方である。

ならば、日本人全体を「変える必要がある」などと言う前に、少なくとも私は、私自身の問題として、「自分以外=他人・社会・国家」への信頼回復を、自身に課すべきなのだと、そう考えている。

そしてこれは、私が間違いなく「大衆憎悪」を抱える人間であり、それを乗り越えなければならないと、40年近くも前から自身に課し続けてきて、未だ乗り越えられない、生涯の難問なのだ。

『「……私は、あらゆる革命の敗北の、その究極の根拠を発見したのです。

なぜ、一切の革命は常に絶対に敗北するのでしょうか。歴史は、敗れた革命の残骸で埋めつくされているではありませんか。なぜ、革命はいつだってまるで悪い運命に呪われているもののように絞殺され続けてきたのでしょうか」

「なぜです」と日本人は陰気な声音で尋ねた。

「理由は、そう、わかってしまえば実に簡単なことなのです。それは、革命のなかにいつも解き難い矛盾と背理が含まれていたからです。革命は、胎内に敵対者の罠をはらんでいたのです。その罠とは、〈革命は人民による人民のための事業である〉という愚昧な命題です。この命題こそが、革命の敗北の根拠なのです。革命そのものとこの命題のあいだにあるものは、決して解くことのできない矛盾と撞着だけです。

そうです。革命と人民は本質的に無関係です。いいえ、あらゆる歴史の現実が露骨に示しているのは、革命の最悪の敵が人民そのものであったという事実なのではありませんか。革命の真の敵は、刑務所や軍隊や政治警察や武装した反革命ではなく、……人民という存在だったのです。乳臭い牝牛みたいに愚かな善意で目を曇らせた革命家たちは、いつもこの露骨な真実に無自覚でしたが、人民はその小狡い臆病な獣の本能で熟知していました。人民の熱狂的な支持と拍手のもとで、あるいは保身のための無言の加担によって、無数の革命家たちは投獄され拷問され虐殺され続けてきたのです。(以下略)」』

『 〈人民〉とは、人間が虫けらのように生物的にのみ存在することの別名です。日々、その薄汚い口いっぱいに押しこむための食物、食物を得るためのいやいやながらの労働、いやな労働を相互の監視と強制で保障するための集団、集団の自己目的であるその存続に不可欠な生殖、生殖に男たちと女たちを誘いこむ愚鈍で卑しげな薄笑いにも似た欲情……。この円環に閉じこめられ、いやむしろこの円環のぬくぬくした生温かい暗がりから一歩も出ようとしないような生存のかたちこそ、〈人民〉と呼ばれるものなのです。つまり人民とは、人間の自然状態です。だから、あるがままの現状をべったりと肯定し、飽食し、泥と糞のなかで怠惰にねそべる豚のように存在しようと、あるいは飢餓のなかで、その卑しい食欲を満たすため支配的な集団にパンを要求して暴動化し、秩序の枠をはみ出していくように存在しようと、どちらにせよただの自然状態であることに変わりはありません。

だから人民は、本質的に国家を超えることができないのです。国家とは、自然状態にある個々の人間が、絶対的に自己を意識しえない、したがって自己を統御しえないほどに無能であることの結果、蛆が腐肉に湧き出すように生み出された共同の意志だからです。制度化され、固着し、醜く肥大した観念、生物的生存と密通し堕落した観念、これが国家だからです。』

『君は、自分のことを無私の革命家だと信じているだろう。確かに君は殉教の聖女を思わせる。しかし、とんでもない話だ。君の魂は傷ついた自尊心から流れ出す血と膿で溢れ返っている。なぜ君は人民を、生活者を、普通の人間たちを憎むのか。真理のために彼らの存在が否定されねばならないのだと君はいう。嘘だ。君はただ、普通に生きられない自分を持てあました果てに、真理の名を借りて、普通以下、人間以下の自分を正当化し始めただけだ。いや、君だけではない。すべての殉教者がそうしたものだ。(中略)殉教者こそが高利貸よりも計算高く自分の所有物にしがみつくのだ。高利貸が積みあげた金貨を卑しげな笑いを浮かべて撫で回まわすように、殉教者は自分の正義、自分の神を舐めまわすのだ。高利貸が、財産を奪うならむしろ火刑にしてくれと騒ぐように、殉教者は自分の財産、自分の所有物である正義の方がよほど大切なんだ。喜んで火刑にもなるだろう。ギロチンにもかかるだろう。守銭奴が一枚の金貨にしがみつくように、君は正義である自分、勇敢な自分、どんな自己犠牲も怖れない自分という自己像にしがみついているだけなんだ。(中略)君はなぜ怖いんだ。ほんとうの勇気があるなら認めてしまうんだ。君が、いや僕たちが、彼ら以下であるという事実を。彼らが豚なら、僕たちは豚以下だ。彼らが虫けらなら虫けら以下だ。豚以下、虫けら以下だからこそ、どうしようもなく観念で自分を正当化してしまうんだ。それを認めてしまうんだ。その時にこそ、微かな希望が、救済の微光が君を照らすだろう。そう、希望はある。身を捨てて、誇りも自尊心も捨てて、真実を、バリケードの日々を昏倒するまで生きることだ。太陽を直視する三秒間、バリケードの三日間を最後の一滴の水のように味わいつくすことだ。僕たちは失明し、僕たちは死ぬだろう。しかし、怖れを知らぬ労働者たちが僕たちの後に続くことだけは信じていい。』

(笠井潔『バイバイ、エンジェル』)

私は、自分がここまで独りよがりな人間だとは思っていないし、『怖れを知らぬ労働者たちが僕たちの後に続く』とも信じてはいない。

けれども、「豚のような大衆」を否定する「資格」などないから、そのような「傲慢」を乗り越えなくてはならないと、若い頃から、そう考えるだけは考えてきた。だが、やはりこれは、今も「難問(アポリア)」であり続けている。

(2021年11月7日)

○ ○ ○