56:活動記録①「活動を持続させる難しさ」

Bonjour!

まずはこちらをお読みください。

○活動1クラス目

・2024年1月19日〜2月2日(11日)

・3年生:在籍42人+先生2人(理由を聞いてもよく分からず)

活動スタート時は、私が授業している時間=休憩時間だと思われて、先生たちは机に伏せて寝ていました。私の拙いフランス語を現地語でバカにしたりすることも…。

算数以前の問題だと、酷すぎる体罰に加えてゴミを平気で教室の床に捨てたり、窓から外に捨てたりする先生たち。

私が校庭にあるゴミ箱にゴミを捨てようとすると「その辺に捨てなさい。あとから子どもたちが掃除するから。」と言われました…(もちろんゴミ箱に捨てました)。

授業中にご飯を食べることもよくあり、小さい袋に入っているアルコール25%のお酒を飲み始めた時は流石に呆れました…。しかも半年の赤ちゃんに飲ませていました…。

食事前にペットボトルの水で教室内で手を洗うことも。もちろん床はべちゃべちゃ…。

人の行動を変えるのは無理なので、悶々としながらも、算数以外のことは諦めて過ごす毎日。

張り切って私の教材を使って指導する先生

理由はどうであれ嬉しかった

何かと最初は不安でしたが、宿題の正解率を提示したり、子どもたちが日に日に計算ができるようになった姿を間近で見たからか「なおの授業は分かりやすいね」と先生たちは徐々に前向きな言葉をかけてくれるようになりました。

最終日には「結果は掛け算の方が上がったけれど、私は足し算を暗算でできるようになったことのほうがすごいと思っている」と言ってくれました。

「引き算の授業もしてほしい」と言われた時は本当に嬉しかったです。

本物のお金を出して大きな数の説明をしたら

子どもから「お金くれ」と言われた…

でも教材作りは大きな一歩

また、私の思い過ごしかもしれませんが、体罰が減ったような気がします。

彼らにとって、厳しい授業=良い授業。しかし、私の授業は歌を歌うなど、基本楽しい授業です。それでも子どもたちは集中しているし、学力も伸びました。

体罰がダメな理由を先生にプレゼンしたこともありますが(体罰について聞かれたらすぐプレゼンできるように携帯にパワポを入れてある)、やっぱり自分自身で体罰が必要ないと証明することが効果的なのかもしれません。

私が提案したものを採用してくれた

話を算数に戻します。

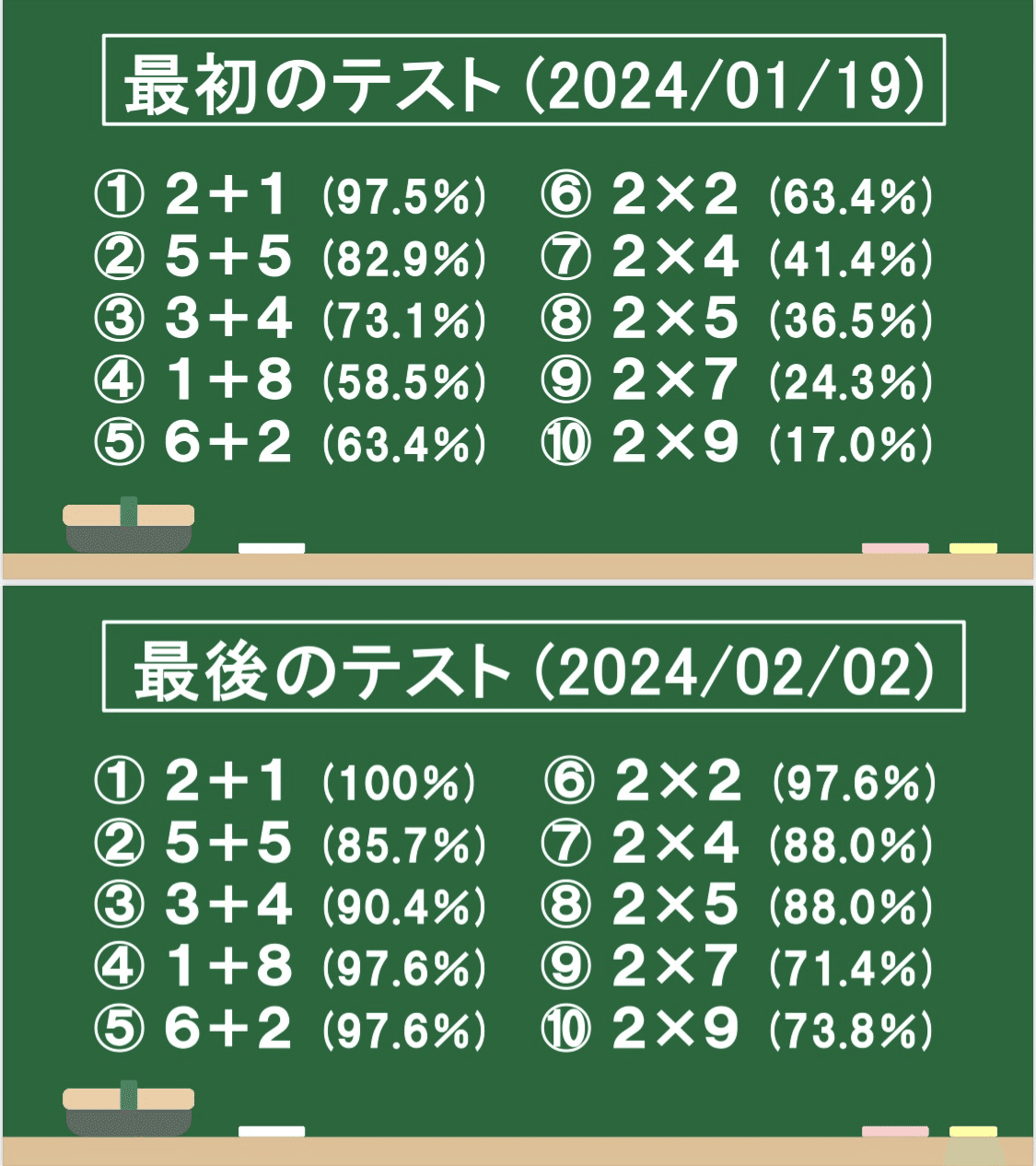

私は活動で繰り上がりなしの足し算の暗算と0〜2の段の授業をしました。

ベナンでは3年生で0〜5の段を、4年生で6〜10の段を学習します。そのため、3〜5の段の教材は最終日にプレゼントしました。

子どもたちには「明日からは来ないけど、先生と3の段を勉強するんだよ」、先生たちには「毎日5分でもいいから授業してね。2週間後見に行くから」と伝えました。

ほぼ全員が九九が何なのか分かっていなかった

2週間後、教室に行くと、3の段の掲示物は教室に貼ってありましたが、子どもたちはほとんど暗記していませんでした。

「忙しくて毎日できないの」とのこと。

ここまでくると、ショックを通り越して不思議で仕方ありません。

九九の歌も教え、子どもたちがすぐ暗記できたことも見てきて、教材も与えたのに、なぜ授業してくれないんだろう…。

良い結果を出せたとしても、現地の人に求められていないと活動を持続させるのは厳しいのだと痛感しました(彼らが求めるもの=食べ物やお金など目に見えたものだけ)…。

どうしたら活動を持続可能なものにできるのだろうか。そもそも外国人一人が短期間でできることなのか?

しかし、子どもたちに成果を残せたことで、悩みもレベルアップしたのは成長だと思いたいです。

諦めずに自分のできることを探ってみます。