15分でわかる!介護業界が低賃金の理由

こんにちは。松岡実と申します。

落合陽一さんがnoteを始めたと聞いて新年早々に一念発起発し、伝わっているようであまり知られていない介護業界の内側から発信してみることにしました。筆者の発言は全て私的な見解によるもので、所属する組織の公式見解ではありません。

僕は何の仕事をしているのか、と問われるとなかなか答えるのが難しいのですが、簡単に言うと”老人ホーム事業の全て”といったところでしょうか。土地有効活用における提案の一つとして老人ホームを提案し、開発、販売、仲介、集客、経営、コンサルティングとして「介護のなんでも屋」であれこれしてる会社の中の人です。

TVや新聞、その他オウンドメディアで介護の話題を目にしない日はありませんが、所謂、介護事業に従事したことが無い有識者の方々がコンサルタントとして経営層に近いスタンスから机上の空論を振り回しているのが現状です。そんなこんなでネガティブな話題が飛び交う介護業界のリアルを少しでも多くの人にわかりやすく伝えたいと考えています。介護・医療保険制度の専門用語は一般の方には耳慣れず似たような言葉も多いため、なるべく業界用語ではなくビジネスパーソンの常用語を使用します。

まず初めに介護業界が抱える問題として慢性的な人手不足が挙げられます。人手不足の原因は言わずもがな低賃金なわけですが、介護業界と同じく慢性的な人材不足でブラック企業のニュースも多い外食産業と比較してみると年収にして90万円の開きがあります。

【介 護】平均年収:401万円

【外 食】平均年収:491万円

【業界平均】600万円

最新版!40歳年収「64業界別」ランキング(東洋経済オンライン)

賃金が安い主な理由はに4つあります。

①介護報酬の仕組み

一般の民間企業であれば、会社の利益を出せば社員の給料を上げることができます。しかし、介護業界ではそう簡単には行きません。なぜなら、介護事業の運営は介護報酬によって成り立っているからです。

介護報酬は公的にサービス価格が定められている点が他のサービス業と異なります。介護報酬はご存知の通り現役労働者が収めている税金や保険料などの社会保障費が財源のため、高齢者の比率が年々高くなるに連れて支給基準も絞られています。

例えば外食産業の場合、売上を上げたい場合は新商品の単価を上げてヒットすれば客単価と集客数が上がります。オペレーションを改善すれば回転率が向上して更に売上が上がります。継続して売上を上げ続けることができれば業績が上がり、給与のベースアップや賞与といった報酬として労働者に還元されます。

ところが介護報酬は公的に単価が固定されているためそれができません。もう少し具体的に掘り下げます。

介護保険サービスは主に施設サービスと居宅サービスに分かれます。代表的なものを大雑把に分類してみました。

【施設サービス】

①入所・入居タイプ

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

介護付き有料老人ホーム

②通所タイプ

通所介護(デイサービス)

通所リハビリテーション(デイケア)

短期入所生活介護(ショートステイ)

【在宅(自分の家)サービス】

①訪問タイプ

訪問介護(訪問ヘルパー)

訪問看護

訪問リハビリテーション

②その他

福祉用具貸与(介護ベッドや車いすのレンタル)※販売は割愛

居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)

まず【施設サービス】は事業所の規模と介護サービス利用者(以下、ユーザーという)の介護度に応じて介護報酬が定められています。また、それぞれの事業所の定員(規模)に応じた人員基準が定められています。

そのため売上は(事業所の定員×ユーザーの介護度)が上限で、必要となる人員基準が定められているので人件費を下げるにも限界があります。

つまり、事業所の規模によって収益の上限が決まるため、それに応じて職員に分配する給料も上限が決まります。

【在宅(自分の家)サービス】のうち訪問タイプは施設サービスと異なり、ユーザーの介護度に関係なくサービスを利用した時間に応じて報酬が定められています。ユーザーが重症化して要介護認定の段階が上がると1ヶ月に利用できる介護保険の上限額も上がるため、それに応じて訪問する回数を増やして売上を上げます。

つまり、重症で要介護認定の段階が高いユーザーを多く獲得すれば良いのですが、基本的に訪問タイプはユーザーに対して介護士、もしくは看護師が1対1でサービスを提供するため、1人の介護士(看護師)が一日にサービスを提供できるユーザーには限りがあります。

ユーザーが増加したり、重症化して訪問回数が多くなればそれに応じて新たな人員を雇用する必要が生じるため、売上を上げた分だけ人件費もかさみます。

その他の福祉用具貸与(介護ベットや車いすのレンタル)はこれまで自由価格でしたが、2018年10月から厚労省が商品毎に全国の年間平均レンタル価格を基にした価格で、全国一律の上限価格が毎年見直しされることとなりました。これにより都市部と地方の人件費の差異を商品のレンタル価格で吸収することができなくなるというトンデモな事態になっています。

体力のある大手企業は大量に商品を仕入れることによって仕入値を下げることができるため、レンタル料金を安価に設定して市場ニーズを独占していきます。

反対に中小事業所はそもそもユーザーが少ないため仕入値は大手企業より高く、価格競争に応じれば利益率が低くなります。価格以外で勝負となれば過剰なサービスでアピールするしかなく、労働者の負担が増えて待遇の良い大企業との格差が広がって離職率が高くなる悪循環に陥ります。

また、高齢者比率の高い過疎地や離島は配送コストも高いため、これまで市場価格を外してサービスを提供していた事業所はユーザーからレンタル商品とは別に配送費用を請求する以外の方法がなく、業界団体はユーザーの負担増加を強いる改悪と考えています。

因みに今回の福祉用具貸与価格適正化に至った経緯として一部の事業所が市場価格の20倍近い価格を設定していたためですが、制度開始からこれまでにチェックして是正する機能がなかったことも大きな問題です。

②労働環境が悪い中小企業が多い

介護保険給付ベースで10兆円を超える市場規模となった介護業界ですが、寡占化は進んでいません。業界1位のニチイですら、介護事業に限った売上は1,500億円に届きません。

(参考:ニチイグループWEBサイトのIR情報を抜粋)

介護業界のは寡占化が進まないのは、ニーズの増大に大企業の事業展開が追いついていないことと、参入が容易ということが理由にあげられます。提供するサービスごとにカウントするため法人数とは一致しませんが、平成29年の統計ではメジャーな居宅介護サービス事業所【訪問介護(訪問ヘルパー)、訪問看護、通所介護(デイサービス)、居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)】数は約11万4千事業所。

ピンとこない数字ですが、主要コンビニチェーンの総店舗数の2倍と言えばその多さもイメージできると思います。

(参考平成:厚生労働省 平成29年介護サービス施設・事業所調査の概況)

(参考:日本フランチャイズチェーン協会 コンビニエンスストア統計データ)

中小企業の運営する介護事業者では一般企業のようなコンプライアンスや福利厚生が整っているところが少なく、就労環境が悪い事業所が少なくありません。なかでも、比較的設置が容易で、初期投資が少額ですむ介護ステーションなどでは、フランチャイズ展開や開業支援ビジネスも目立っているため、収益が安定せず職員に無理を強いる事業者が後を立ちません。

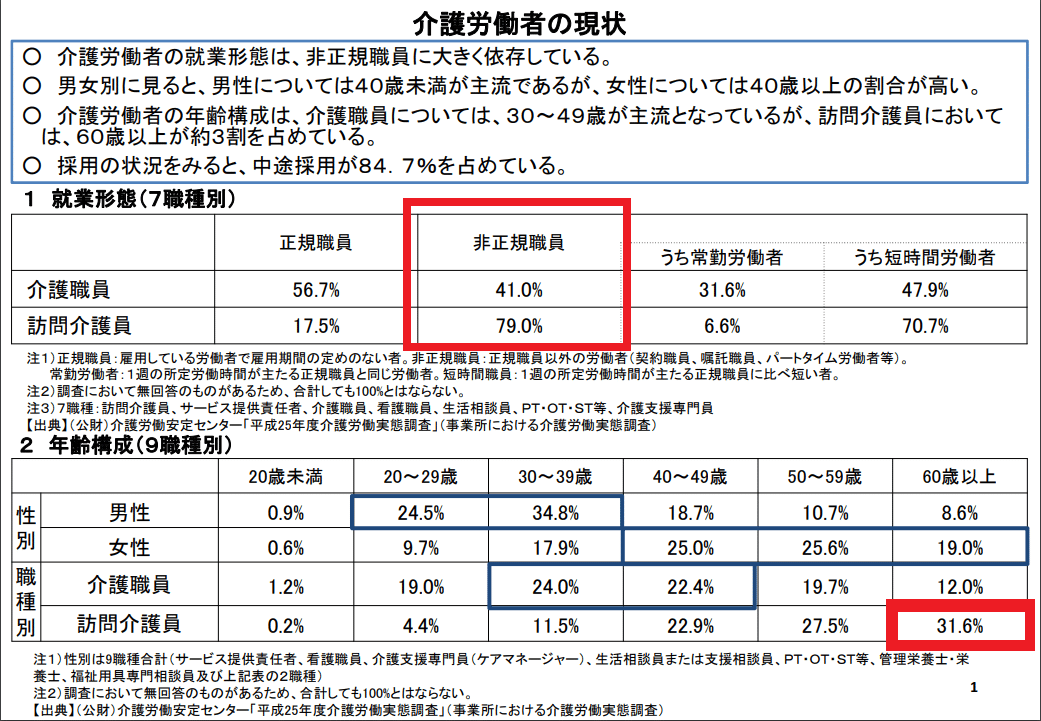

③非常勤(非正規雇用職員)が多い

参考:厚生労働省 平成25年度介護労働実態調査)

上図のように、介護労働者は非正規雇用(パートタイマーやフリーターなど)が多くを占めています。特に、訪問介護(特定施設入居者生活介護を除くサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームの介護職員も含む)における非正規雇用率は約8割です。非正規雇用は正社員より給与や福利厚生が劣るため、業界全体の賃金低下にますます拍車をかけています。

また、60代が3割を占めていることからも、新たな担い手が不足していることが伝わると思います。

慢性的な人手不足の売り手市場のため、シフトの融通がきくことと、学歴不問なためシングルマザー率も他の業界に比べて高いです。

④人材獲得競争が激しいので採用コストも高い

よく「介護業界の離職率は高い」と言われますが、平成29年度 介護労働実態調査(厚生労働省)の結果によると、離職率の全国平均は 16.2%でした。

日本の全産業の年間の離職率は14.9%なので、介護は1.3%ほど高いの事は事実です。

(参考:厚生労働省 平成29年度 「介護労働実態調査」の結果 )

(参考:厚生労働省 平成 29 年雇用動向調査結果の概況)

しかし、ホテル業等の他のサービス業や、不動産業と比較すると離職率は下回ります。メディアで介護人材不足ばかり目立つ理由は別のところにあります。

居宅サービス事業所数は先に示しましたが、老人ホーム等の高齢者向け住まいは高齢化社会のニーズを受けて爆発的に増加しています。特に介護3施設と呼ばれる特養・老健・介護療養型医療施設の総戸数と、建築物としては共同住宅扱いになる住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅は都市部で逆転しました。

(参考:大阪府報告書をもとに厚生労働省で作成)

もちろん、建てたら運営するために介護事業所を作って必要人員を確保する必要があります。

居宅サービス事業所の指定を受けるためには要件を満たす必要があり、その一つに人員要件があります。先に述べたように居宅介護サービス事業所は主要コンビニチェーンの総店舗数の2倍(しかも増加している)存在していますが、高齢者の増加に対して介護ワーカーの供給がが追いついていないため、どの事業部も顧客ニーズに対して満足に対応できるほど介護ワーカーを充足させるのは非常に困難な現状です。

また、公的保険でサービス時間に対する単価が定めているため、1事業所(または1施設)あたりの利益上限も確定しており、事業所数(施設の棟数)を増やす以外に利益を上げる方法がありません。

人材を確保したくても小規模事業所は企業ほど余剰利益がないため、満足に求人広告や人材紹介会社を使った採用活動もままならないのです。

いいなと思ったら応援しよう!