疲労感と肥満と身体/2024年11月18日/メモ

【注】本記事はあくまで個人的見解と偏見です.

現代の食と健康についての知識の更新としてお使いください.(信頼性に関しては自己判断でお願いします.)引用はとばして構いません

お昼すぎの疲労感

ふと疑問に思ったのは,平日の昼過ぎ,私も含め,同僚の殆どがダウンしている状態を目にして,なぜこのような事が起きるのか,もっと効率的にするならこの時間を活用できないかと考察したことが始まりだ.調べた情報で知識が広がったので,記録する.(情報が合っているかはまた別)

原因は血糖値の過度な乱高下

現代の我々の主食となっている白米.それが疲労感の原因であると判明したと同時に,いくつかの弊害も考えられる.まずはそのメカニズムから.

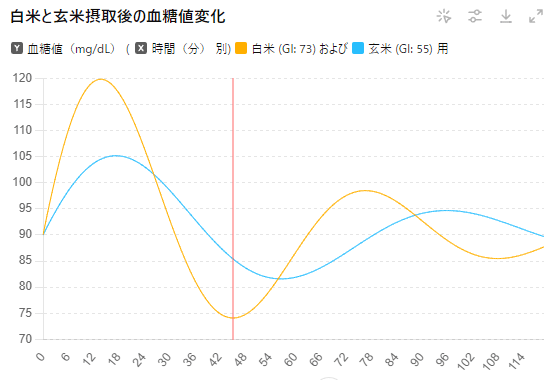

1.白米などの高GI値食品を食べると血糖値が上昇する(グラフの赤線部分) GI値とは↓

### **GI値(Glycemic Index)とは**

GI値(グリセミック指数)は、**食品が血糖値に与える影響の指標**です。炭水化物を含む食品を摂取した後に血糖値がどれだけ上昇するかを数値化したもので、以下のように定義されています:

- **基準:グルコースまたは白パンの血糖値上昇を100とした相対値**。

- 高GIの食品ほど、血糖値が急激に上昇しやすい性質があります。

---

### **GI値の分類**

食品のGI値は、以下のように3つに分類されます:

1. **低GI食品**(55以下)

- 血糖値が緩やかに上昇。

- 例:全粒穀物、豆類、野菜、ナッツ類。

2. **中GI食品**(56〜69)

- 血糖値の上昇が中程度。

- 例:玄米、さつまいも、バナナ。

3. **高GI食品**(70以上)

- 血糖値が急激に上昇。

- 例:白米、パン、じゃがいも、菓子類。

---

### **GI値が重要な理由**

1. **健康管理**

- 高GI食品を多く摂取すると、血糖値の急上昇・急下降により体への負担が増えます。

- 長期的には、肥満や2型糖尿病、心疾患のリスクが高まる可能性があります。

2. **ダイエットや持久力向上**

- 低GI食品は消化吸収が緩やかで、満腹感が長続きしやすいです。

- 運動前のエネルギー源としても、安定したエネルギー供給が期待できます。

3. **血糖値の安定化**

- 低GI食品を摂取することで、血糖値の急な変動を抑え、エネルギーレベルを安定させる効果があります。

---

### **GI値に影響を与える要因**

1. **食品の調理法**

- 加熱や加工によってGI値が変化する場合があります。

- 例:アルデンテに茹でたパスタはGI値が低いが、柔らかく茹でるとGI値が上がる。

2. **食物繊維の含有量**

- 食物繊維が多い食品ほど、消化吸収が遅くなりGI値が低い。

- 例:玄米は白米よりもGI値が低い。

3. **脂肪やタンパク質の影響**

- 食事に脂肪やタンパク質を加えると、炭水化物の消化が遅くなり、GI値が低くなる傾向があります。

2.血糖値が高くなるとインスリン(抗血糖ホルモン)が少し過剰に分泌し,低血糖に→グラフの赤線部↓,インスリンとは↓

### **インスリンとは**

インスリンは、**膵臓のランゲルハンス島のβ細胞**から分泌されるホルモンで、**血糖値を調整する役割**を担っています。特に、食事後に血糖値が上昇した際に分泌され、血中の糖(グルコース)を細胞に取り込ませてエネルギーとして利用させる働きをします。

### **インスリンの主な役割**

1. **血糖値の調整**

- 血液中の余分な糖を細胞内に取り込むことで、血糖値を正常範囲(70~110mg/dL程度)に保ちます。

2. **エネルギー供給**

- 細胞に取り込まれたグルコースはエネルギー源として利用されます。

- 余ったグルコースは脂肪やグリコーゲンとして蓄えられます。

3. **糖の貯蔵**

- 肝臓や筋肉でグリコーゲンとして貯蔵。

- 必要に応じて再び血液中に放出してエネルギー供給を補助します。

4. **脂肪合成の促進**

- 余分な糖を脂肪に変換して体脂肪として蓄える働きがあります。

5. **タンパク質合成の促進**

- 細胞がアミノ酸を取り込み、タンパク質を合成するのを助けます。

### **インスリンの分泌メカニズム**

1. 食事によって**血糖値が上昇**すると、膵臓のβ細胞がインスリンを分泌します。

2. インスリンは血中の糖を筋肉や脂肪細胞などに取り込ませ、**血糖値を低下**させます。

3. 血糖値が正常範囲に戻ると、インスリン分泌が減少します。

### **インスリンの不足や作用低下が引き起こす疾患**

1. **1型糖尿病**

- 自己免疫によって膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンがほとんど分泌されなくなる病気。

- 主に若年層で発症します。

2. **2型糖尿病**

- インスリンの分泌量が不足する、または細胞がインスリンに対して反応しにくくなる(**インスリン抵抗性**)ことで発症します。

- 主に生活習慣(肥満、運動不足)が原因とされます。

3. **インスリン抵抗性**

- 筋肉や脂肪細胞がインスリンに反応しにくくなり、血糖値が下がりにくい状態。

- 2型糖尿病やメタボリックシンドロームの要因となります。

4. **高インスリン血症**

- 過剰なインスリン分泌が続くことで血糖値が異常に低くなる状態(低血糖)。

- 長期的には膵臓の機能低下や体重増加を引き起こします。

### **インスリンと体脂肪の関係**

- インスリンは脂肪の分解を抑制し、脂肪の蓄積を促進する働きがあります。

- 血糖値が頻繁に急上昇すると、インスリン分泌が過剰になり、体脂肪が増えやすくなる可能性があります。

### **インスリン分泌を適正に保つためのポイント**

1. **食事の工夫**

- 低GI食品を選び、血糖値の急激な上昇を抑える。

- 炭水化物、脂質、タンパク質をバランス良く摂取する。

2. **適度な運動**

- 運動は細胞のインスリン感受性を向上させ、血糖値の調整を助けます。

3. **健康的な体重維持**

- 肥満はインスリン抵抗性を悪化させるため、適正体重を維持することが重要です。

4. **ストレス管理**

- ストレスホルモン(コルチゾール)は血糖値を上げるため、インスリンへの負担を増やします。

### **インスリンを補助する治療法**

- 糖尿病患者には、インスリン注射やインスリンポンプが用いられます。

- 経口血糖降下薬やGLP-1受容体作動薬なども、インスリン分泌を補助したり、感受性を改善する効果があります。

**まとめ**

インスリンは血糖値のコントロールに不可欠なホルモンであり、その働きが正常に機能しないと糖尿病や関連疾患のリスクが高まります。日々の生活習慣がインスリンの分泌や感受性に影響を与えるため、食事や運動の工夫が重要です。

3.過剰に上がった血糖値を下げようとして過剰なインスリンにより血糖値が過剰に下がる.(血糖値の乱高下)この乱高下の結果,血糖値が急激に下がると脳がエネルギー不足に陥る.また,エネルギー不足にならない範囲での変化でも,血糖値の急降下で脳にストレスが加わり,眠気や倦怠感が発生する.

つまり,血糖値の乱高下による脳へのストレスが原因であると言える.

血糖値乱高下が恒常化することでの弊害

恐ろしいことに血糖値が乱高下することでの影響は,倦怠感や疲労のみにとどまらない.以下にその症状を示す.

2型糖尿病のリスクが増加。

インスリン抵抗性の発生

インスリン過剰分泌が日常化すると,抵抗性が生まれ,インスリン分泌量が従来と同程度では効果が薄くなっていき,どんどんインスリン分泌量が増加するという現象

血糖値を下げる効率が悪化し、血糖値の高い状態(高血糖)が慢性化

糖尿病

高血圧、冠動脈疾患(心筋梗塞など)、脳卒中のリスクが増大

血管の損傷

血糖値の乱高下は,酸化ストレスや炎症を引き起こし,血管内部を傷つける

血管が硬化する.(動脈硬化の進行)

結果として,高血圧、冠動脈疾患(心筋梗塞など)、脳卒中のリスクが増大

認知症進行

血糖値の乱高下

脳の神経細胞に損傷発生 → 酸化ストレスや炎症により神経変性

結果,アルツハイマーなどの病気が進行

メタボリックシンドローム

血糖値の乱高下はインスリン過剰分泌を誘発

インスリンは脂肪分解を抑制し,貯蓄する働きがあるため,これが日常化すると体脂肪の増加に

などなど.

対処法

勘違いしてはいけないのは,インスリンは悪者ではないということ.なければ血糖値を下げる機能がなくなるので,人工透析などになる.

それは暑いときに汗を出して気化熱で体温を下げる機能のように,それは運動により血中酸素が筋肉に使われ低下することを防ぐため呼吸速度が早くなるように,人間の身体をニュートラルポジションに戻す役割(ホメオスタシス)なので善であることは間違いない.

肝心なのは過剰分泌.

では過剰分泌しないためにどうすればいいか.対処法を示す.

低GI値の食品をとり,急騰を防ぐ

主食: 玄米、全粒粉パン、オートミール

玄米やオートミールなど,白い精製されたものは食べないということ(白米,小麦,白砂糖,精製塩,→塩などはまた別の話)

食物繊維を多く摂る

糖分の吸収を遅らせて,血糖値急上昇を防ぐ

一度に大量の食事を摂らない

ゆっくり食べる

食後の軽い運動

など,調べれば改善できるところがかならずあるはず.

意外なところに大病の原因が隠れていたりするので,分析は各々していきましょう.

Let food be thy medicine and medicine be thy food.

「食べ物を薬とし、薬を食べ物とせよ。」ヒポクラテス

【注】本記事はあくまで個人的見解と偏見です.信頼性に関しては自己判断でお願いします.