ASDの中にADHDの要素があると何が起きるのか?①ASDの5分類とセルフチェック

さて、ASDのなかにADHDの要素を持つと、どんな大変さがあるのでしょうか。

ASDとADHDは、どの場面でどちらの要素が出てくるか、本人でもわかるものではありません。むしろ、自分でもわからないからこそ苦労するとも言えます。

ASDの5つのタイプ

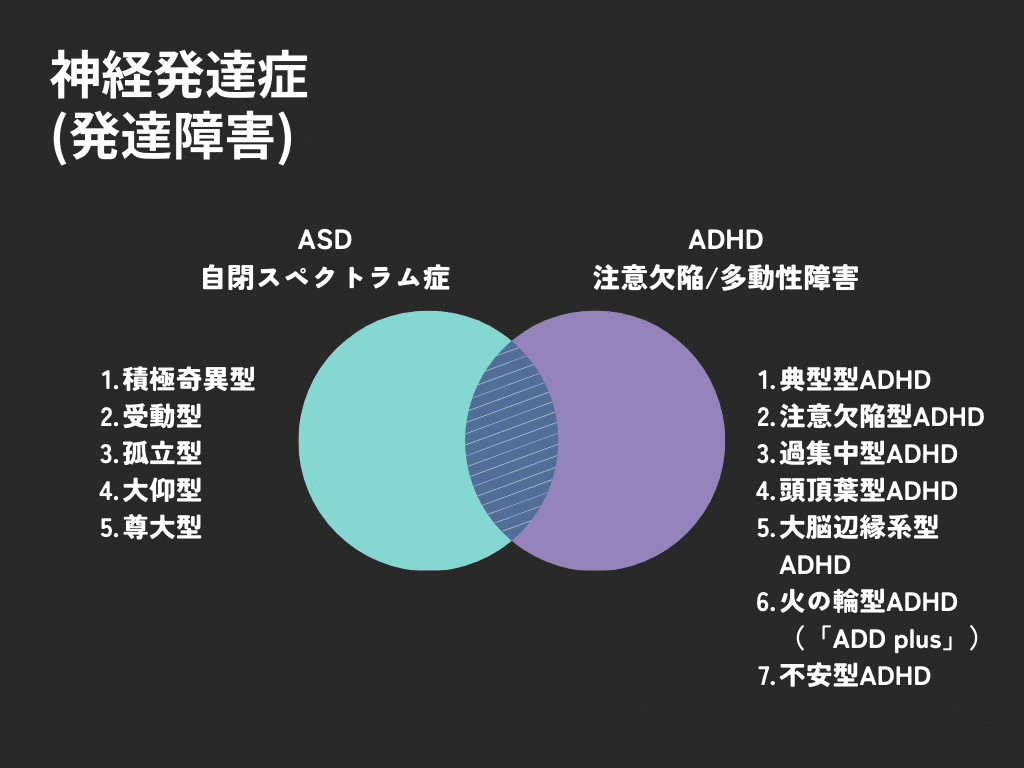

ASDだけでも5つのタイプ、ADHDにおいては7つのタイプ

ASDとADHDは、その特徴によって下記のように分けられています。

1.積極奇異型

「人に働きかけていくけれども、浮いてしまう」というタイプです。積極奇異型は「自分のルールで積極的に他者に働きかけていく」ので、一見、人に対して積極的に関わるような場面が見える一方で、「一方的になってしまう」ことが多いです。また、自分独自の「こだわりを押し付けてしまう」ことがよく見られます。そのため「行動力」はある一方で、他者とのトラブルも多くなってきます。

一方通行のコミュニケーション: 自分の興味のある話題に夢中になり、一方的に話し続けることが多いです。他者の反応や興味を気にせずに話すことがあります。

社会的なルールの理解の欠如: 社会的な場面での暗黙のルールを理解せず、そのために誤解されることがあります。

感情の表現の独特さ: 感情を表現する方法が他の人と異なることがあり、例えば、やけに大げさに見えたり、突然自分の世界のことが面白くなって笑い出したりすることがあります。

2.受動型

「一見、おとなしく気づかれにくい」というのが特徴です。受動型は、受け身の状態でいることが多いことによって、「自分が何を考えているのか不明確」になり、流されやすいタイプです。一見、奇妙さは少なくて目立ちにくく、トラブルも少ないです。一方、相手に利用されたり、支配・搾取される危険も強いため、注意が必要です。

受動型の女性は、おとなしいので異性からモテます。しかし、本人としては苦労が絶えず、「自分はなんでこんなに大変な思いばかりしているのだろう」と思うかもしれません。

自発性の欠如: 他人との交流を自ら積極的に求めることが少ない。

社会的な場面での消極性: 自分から話しかけることが少なく、他人に話しかけられるのを待つことが多い。

情動表現が控えめ: 感情を表現することが控えめで、無表情や感情が乏しいと見られることがある。

3.孤立型

「自分の世界の内側で生きる」タイプです。孤立型は、まるで他人がいないかのように」自分の世界だけで生きるというタイプで、内向的。好みや服装などが個性的だったりします。雑談が特に苦手というところがあり、基本的には一人での生活を好みます。集団でいると疲れてしまいます。

自分の世界で生きることに安らぎを感じる 一人でいることが苦ではない

集団が苦手 雑談の意義が分からない。他人に合わせることが面倒。

4.尊大型

これは「他者を見下すタイプのASD」です。尊大型は、こだわりを強く押し付けたり、相手を見下すことが非常に目立つタイプです。純粋なASDというよりも、ASDがもとにあって、そこに「自己愛性パーソナリティ障害」が併存した状態です。

自己愛性パーソナリティ障害(Narcissistic Personality Disorder, NPD)は、自己中心的で他人を軽視する傾向が強いパーソナリティ障害です。この障害を持つ人は、自分の価値や能力を過大評価し、他人からの賞賛や承認を強く求めることが特徴です。また、他人の感情や何をして欲しいかということを理解しにくく、自分の欲望や目標を優先する傾向があります。

非常に厄介な性格で、自分を偉いと思う一方他人を馬鹿にする、いわゆる「性格が悪い人」です。尊敬したような態度を取ってあげないと機嫌が悪くなるような人には、近づきたくないですよね。本人には悪気が無いのが厄介です。

5.大仰型

「丁寧に振る舞うが、不自然さが残る」というタイプです。大仰型は、元来別のタイプだったのが頑張って適応しようと努力した結果、様々な相手に対し丁寧になります。一方で、とっさの時にはどうしても一部不自然な部分が残ってしまうことがあります。一種の「過剰適応」の面があり、ストレスやうつ等の精神不調になることもあります。

上記の組み合わせによって、どのような性格になるかは変わってきます。

もちろんそれに加え、環境や成育歴などが複雑に絡み合っていくことになります。

例えば私の場合は、診断として確定しているのはASDとなりますが、いわゆるADHDの要素も併せ持っているため、行動は複雑化します。

自分自身の中に矛盾が生じて苦しむこともそのぶん多くなります。

例えば、衝動性によってアイデアが止まらない状態になりますが、こだわりが強いために細部が気になって突き詰めてしまったり、突き詰めているうちにまた別のことが気になり、調べ始めてしまう、など、結果的に一つのアイデアから、何かが完成するまでには時間がかかったり、一度集中すると止められずにやりすぎてしまうということが起きます。

補足:ASDという診断名について

2013のDSM-5以前は、ASDは自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー症候群などのいろいろな名称で呼ばれていました。

(DSM-5は、Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersというアメリカ精神医学会で出版された診断・統計マニュアルです。)

2013年のDSM-5の発表以降、日本でも医学書院、滋賀医科大高橋教授、 認知行動療法センター大野裕先生などの有名な先生がたや、日本精神神経学会によって翻訳作業が行われました。

結果として自閉スペクトラム症(ASD;Autism Spectrum Disorder)として上記をまとめて表すようになっています。

発達障害についての診断基準は、アメリカで発行されているDSM-5とともに、WHOが発行しているICDが有名です。ICDは、ICD-11(2022年11月に発行)が最新の基準となっています。いずれも国際基準となっており、日本でも臨床の場で採用されています。

ICD11の資料がないので、ICD-10からいくつか抜粋して紹介します。

ICD-10によると、ASDは

① 発症が常に幼児期か児童期

② 中枢神経系の生物学的な成熟と強く関連した機能の発達における障害や遅れがある

③ 軽快や再発を伴わず一定した経過をとる、

④ 症状は年齢とともに変化する、

⑤ 適応の程度は、環境や療育などによって大きな幅が生じる、

⑥ それぞれの特性はスペクトラム(連続体)である。

ASDとADHDは、神経発達症のなかでお互いに併存することが多いともいわれています。

わたしのように、ASDの診断を受けている人でも、ADHDの要素を持っている方はけっこう多いのではないかなと思っています。

次回、ADHDの各タイプの深堀りと、自分の場合の症状についてもシェアしてみます。

「なんだか生きづらいけど、理由がわからない」「なんだか人とうまくいかないんだけれど、なぜだかはっきりとはわからず漠然としている」

このような人に少し参考になると思います。

ASDとADHD セルフチェック

参考:沢井製薬株式会社様が提供している、自己チェックリストがわかりやすいので、リンクを掲載させていただきます。

※あくまで参考なので、診断ではありません。気になる場合は、医療機関に相談をしてくださいね。

神経発達症(発達障害)のセルフチェック|大人の神経発達症(発達障害).jp 心の地図の歩き方 ~大人の神経発達症(発達障害)のための総合情報サイト~|沢井製薬株式会社 (xn--u9jy52g0ehtz3atza30khriw74b.jp)

ASDの中にADHDの要素があると何が起きるのか?②はこちら

↓

いいなと思ったら応援しよう!