【独自見解】大企業はなぜ倒産せず統合するのか?

大企業はなぜ倒産せず統合するのか?

現代の経済社会において、大企業が経営危機に直面しても「倒産」ではなく統合(合併・吸収)の道を選ぶことが多くあります。これは経営基盤の強化だけでなく、経済全体への影響を抑える戦略でもあります。

本記事では、倒産しづらい大企業の特徴や統合の背景を解説し、日産自動車とHONDA統合の考察を加えつつ、業界別の具体事例や統計データを網羅します。

1. 大企業が倒産しづらい理由

(1) 社会的・経済的影響の大きさ

大企業の倒産は、サプライチェーンの崩壊や雇用の喪失など、経済全体に深刻な影響を及ぼします。政府や金融機関が早期に介入し、統合や再編を促進することが多いです。

(2) 経営資源の有効活用

技術力や人材、ブランド力といった大企業のリソースは貴重な資産です。倒産よりも統合によってこれらを活かす方が合理的です。

(3) 信用力と支援体制

大企業は金融機関や投資家からの信用が高く、追加融資や救済措置が行われやすい傾向にあります。

2. 日産自動車とHONDA統合:自動車業界の生き残り戦略

(1) 統合の背景

EV化・自動運転:技術開発コストが急増し、単独企業では負担が大きい。

競争激化:トヨタやテスラ、欧州メーカーとのグローバル競争が熾烈化。

市場変化:カーボンニュートラルや持続可能なサプライチェーン対応が急務。

(2) 統合の期待効果

技術力の融合

両社のEV技術や自動運転開発を共有し、シナジー効果を最大化。経営の安定化

経済環境の変化に強い経営基盤を構築。グローバル展開強化

世界市場での販売網やブランド力を統合し、シェア拡大を狙う。

(3) 過去の動向

日産は以前もルノー・三菱とのアライアンスを通じて経営危機を乗り越えた実績があります。

今回の統合は、EV市場競争と自動運転技術の波に乗るための戦略的判断です。

3. 業界別の大企業統合事例:日本企業の具体例

(1) 金融業界

三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)

銀行再編時に三菱銀行、東京銀行、UFJ銀行が統合。バブル崩壊後の金融危機を乗り越えました。みずほフィナンシャルグループ

第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行が合併し、効率化と安定化を実現。

(2) 電気・ガス業界

東京電力ホールディングス株式会社

経営危機後、電力融通や地域間の協力を進め、事業継続に成功。関西電力株式会社

電力自由化時代の競争力を維持するため、再編やコスト削減を実施。

(3) 製造業

武田薬品工業株式会社

グローバル展開を強化し、海外製薬企業を統合して国際競争力を高めています。ソニーグループ株式会社

複数の子会社統合を通じて、技術と経営の効率化を図りました。

(4) 情報・通信業界

日本電信電話株式会社(NTT)

電電公社の民営化後、NTTグループとして再編し、通信インフラを維持・発展。NEC(日本電気株式会社)

経営基盤を強化するため、事業提携や統合を実施。

(5) 運輸業界

全日本空輸株式会社(ANA)

経営危機を経て、事業再編と効率化を推進。東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)

大規模な再編と経営効率化を進め、鉄道事業を安定化させました。

4. 統計データ:倒産 vs 統合の現状

日本企業の倒産と統合に関する統計データから見ると、企業の規模が大きいほど倒産する確率は低く、統合や再編が中心になる傾向があります。具体的なデータを以下に示します。

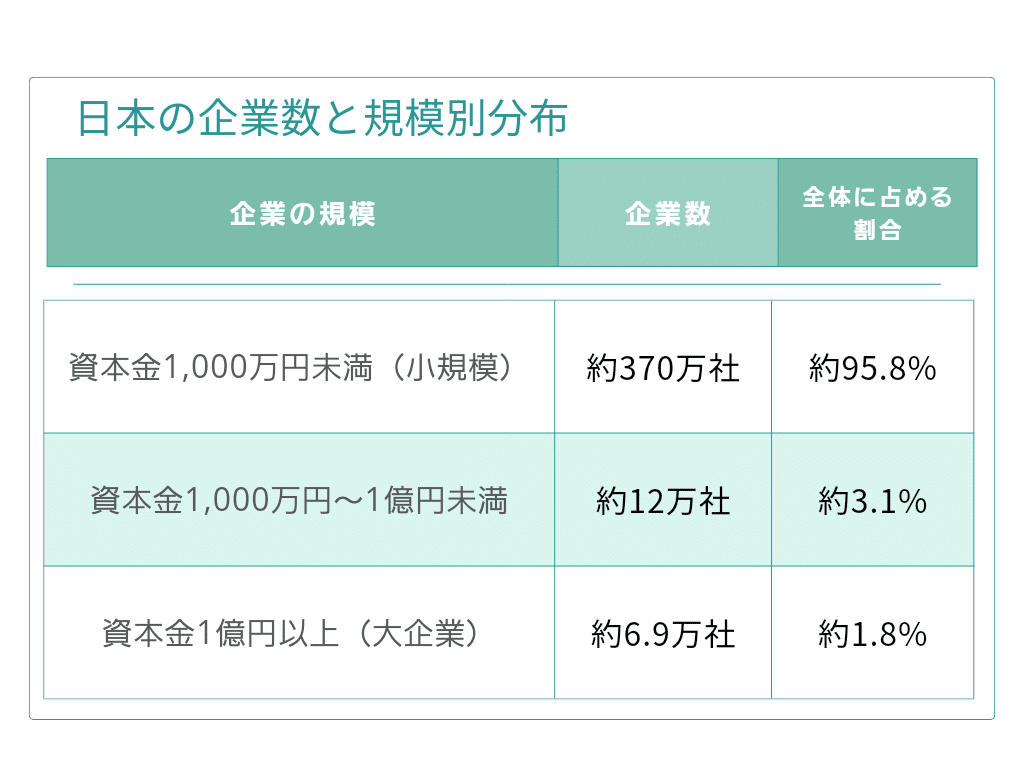

(1) 日本の企業数と規模別分布

2024年時点の日本企業数のデータは次の通りです。

解説:

95%以上の企業が小規模(資本金1,000万円未満)であり、経営基盤が脆弱なため倒産リスクが高い。

一方、資本金1億円以上の大企業は全体の約2%未満と少数ですが、影響力が大きいため倒産ではなく統合や再編を選択することが多いです。

(2) 倒産企業の傾向

日本国内での倒産件数を資本金規模別に見ると、小規模企業が倒産の大半を占めています。

2024年11月の全国企業倒産件数

全体の倒産件数:921件

資本金1,000万円未満:668件(全体の約72.6%)

資本金1,000万円~1億円未満:213件(約23.1%)

資本金1億円以上:40件(約4.3%)

ポイント:

資本金1億円以上の企業の倒産は極めて少なく、代わりに事業統合や経営再編が進められるケースが多いことがわかります。

(3) 大企業が倒産しにくい理由:具体データ

大企業の倒産が少ない理由は、主に資産力と支援体制にあります。

負債額と救済ケース

2023年のデータでは、負債額100億円以上の企業の倒産件数は年間わずか20件以下。

これは、倒産寸前でも政府支援や金融機関からの融資、統合提案が行われるためです。業界別の倒産件数

倒産が多い業界:小売業、飲食業、建設業(中小企業中心)

統合が多い業界:製造業、自動車業、金融業(大企業中心)

(4) 大企業における統合と再編の実績

特に、影響力の大きい大企業では、経営危機時に次のような統合や再編が行われています。

自動車業界

日産自動車:ルノー・三菱とのアライアンスに続き、HONDAとの統合構想が浮上。

トヨタ自動車:サプライチェーン全体の連携強化を通じて経営基盤を維持。金融業界

三菱UFJ:合併後の総資産は300兆円超となり、メガバンクとして経営安定化。電力業界

東京電力:経営危機時に政府支援を受けつつ、他電力会社との連携を進めています。

(5) 日本と海外の比較

大企業の統合や再編は世界的にも見られる傾向ですが、日本では経済全体の安定を重視する姿勢が強く、特に次の特徴があります。

5. 統計からわかる大企業統合の必要性

日本において大企業が倒産しにくい背景は、統計からも明らかです。

小規模企業は市場変動や経済不況に弱く、倒産件数が多い。

一方、大企業は経済・社会への影響力が大きく、政府や金融機関が支援し、統合を通じて再生を図ります。

日産とHONDAの統合事例はその典型であり、技術革新やグローバル競争力強化のためにも、今後さらなる統合が進むと考えられます。

6. 統合の課題と成功のカギ

課題

経営文化の違い:統合後の企業文化の融合が難しい。

意思決定の遅延:経営層の意思決定スピードが低下。

コスト負担:システムや人材の再配置が必要。

成功のカギ

明確な統合ビジョン

リーダーシップと経営戦略

経営資源の適切な融合

まとめ:大企業統合は持続可能な未来への戦略

大企業が倒産せず統合するのは、単なる救済ではなく経済全体を守りつつ、事業再生を図る合理的な選択です。

日産自動車とHONDAの統合は、技術革新とグローバル競争に打ち勝つための象徴的な動きです。さらに、金融業、製造業、運輸業など各業界でも同様の再編が行われ、持続可能な経営体制を築いています。

統合は企業の「生き残り戦略」であると同時に、経済全体の安定化と成長を支える重要なプロセスです。今後の統合事例やその影響に引き続き注目していきましょう。