【読書感想】休養学:あなたを疲れから救う/片野 秀樹

「休養学:あなたを疲れから救う」こちらの本、読みました。

休み下手な自分にとって、本書から学ぶことは色々とありそうだなと思い、読んでみました。

本の内容

まずはAmazonから本の内容を抜粋します。

本書では、これまで栄養や運動に比べて軽視されてきた「疲労」と「休息」について科学的な解説を加え、

・人はなぜ疲れるのか

・疲れても無理をして休まずにいると、人間の体はどうなるのか

・どんな休み方をすれば最も効果的に疲れがとれるのか

……といった疑問に答えていきます。

こんな感じの本です。

疲労回復や睡眠に関する内容もありつつ、「休養」への向き合い方を変えてくれる素敵な本でした。

仕事を休むことに罪悪感がある人は、本書を通してその罪悪感を薄めることが出来るのではないかなと思います。

著者情報

本書の著者である「片野 秀樹」でネット検索したところ、いくつかヒットしました。

リンクしておきます。

なお、著者は「日本リカバリー協会」の代表理事を務めているようです。

本の表紙にも、この肩書が載っています。

こちらもせっかくなのでリンクしておきます。

いくつか引用と感想

今回は『第5章 新しい「休み方」をはじめよう』から、いくつか引用します。

仕事が一段落しなくても、まず休む

あなたは日ごろ、休養を予定に入れてスケジュールを組んでいますか?

つい仕事を優先してしまい、余った時間で休息をとる、というスタイルになっていないでしょうか。

日本の多くの会社は3月末が年度末で、4月から新しい年度がスタートしますが、私が住んでいたドイツでは12月末日で1年が終わり、1月1日から次の年度がスタートします。

新年のはじめにまず何をするか。実は、それぞれのメンバーがその年に長期休暇をいつとるかをみんなで話し合うのです。

「あなたはいつとる?」

「私はここでとる」

カレンダーに休みを書き込むことから1年の仕事が始まります。つまり先に休みを確保しておくわけです。そして、休みが来たら何をおいても休みます。一方、日本人は、

「仕事が落ち着いたら休もう」

「ヒマになったら休みをとろう」

「区切りがいいところまでやってしまおう」

というように、仕事に休みを合わせ、疲れ切った状態で長期休暇に突入することが多いように思います。これではいかにも無計画です。

ほとんど体調不良でしか有給休暇を取らない自分にとって、耳の痛い内容でした。

そして「ちゃんと計画的に有給休暇を取らないとな…」と思える内容でした。

体調不良で有給休暇を取るのって、なんだか勿体ないですよね。

せっかくの休暇なのに、出来ることは基本的に病院に行って安静にするのみ。

疲れが溜まっていたことが原因で体調不良になることもあり得るわけですし、体調を崩す前に休養を取るのは大事ですよね。

どうせなら計画的に有給休暇を取って、動ける体調でしっかりリフレッシュする時間に充てたいところ。

あと、引用に書かれているドイツの長期休暇の取り方は参考にしたいなと思いました。

「本当にそうなんだろうか?」と疑問が残ってしまったので、少し調べてみました(といってもネット検索ですが)。

すると、それらしい内容がいくつかヒットしたのでリンクしておきます。

※以下記事は「11月に翌年の休暇希望表を提出する仕組み」とのこと

※今回の引用の「新年のはじめ」より更に早い!

※以下記事は「半年前から休暇申請」とのこと

長期休暇を申請するタイミングに多少の違いはありましたが、早いうちに決めてしまうこと自体はその通りのようでした(疑ってすみません)。

これから疲れそうだから、先に休んでおく

理想をいうと、長期休暇は繁忙期の前にとるとよいと思います。十分に休養と活力を得た状態で、仕事のピークに突入できるからです。

たとえば山登りに行くとき、私たちは、

「食料や水をどれくらいもっていこうか」

「もしかして途中で泊まるかもしれないから、寝袋ももっていこう」

というように、先のことに想像をめぐらせて準備をするでしょう。

同じように、この先どんな活動をして疲労するかを予見して、それに必要なエネルギーである活力をためておくのです。

疲労したから休むのではなく、疲労しそうだから先に休んでおく、といってもいいでしょう。

これは長期休暇に限ったことではなく、毎日・毎週のスケジュール管理にもいえる話です。

「明日は子どもと一緒に公園に行って、そのあと食料品の買い出しにも行くから、たぶんすごく疲れるな。今日は早く寝て、エネルギーを蓄えておこう」

「今週はデスクワークが中心だから、それほど体力は消耗しないだろう。エネルギーはそんなに必要ないかもしれないな」

こんなふうに、予定される活動から逆算して、必要な活力を蓄えておくという発想に、ぜひ、切り替えてみてください。

「今後の疲労を予想して先に休んでおく」は実践したいですね。

毎日同じ仕事量ではないですし、「これから少し忙しくなるかも」は予想できる場合もあります。

そうなった時に、私の性格では「あらかじめ準備できるところは進めておこう」と考えてしまいがちです。

それはそれで良いのかもしれませんが、「忙しくなる前に有給休暇を取ってエネルギーを蓄えておこう」とするのも良さそうです。

突発で発生する仕事もあるにはあるので仕事量を完全に予想することはできないですが、定期的に休暇を取っていれば突発的な仕事にも対応できる余力が残っているはず。

全然休暇を取らず、そこに突発的な仕事が入ってきたとしたら余力も残ってないですし、でも対応はしないといけないですし…こういった働き方は、いずれ体を壊しそうですよね。

長期休暇(夏季休暇や年末年始など)までは何とか走り切る、みたいなのも何だか違うよなぁと。

そうやって働いていた時期もありましたが。

あとは土日のイベント次第で、月曜日に有給休暇を取っておくのも良さそうです。

「日曜日にフェスに行くから、月曜日は休みにしておこう」とか。

手帳を「土曜日」に開くようにするだけで

皆さん常日頃、手帳やスマホでスケジュールを管理していると思います。たいていは週末が終わった日曜日に手帳を開いて、明日から1週間の日程を確認することが多いのではないでしょうか。明日からは、ぜひそれをやめてください。

そのかわりに、週末がはじまる土曜日に手帳を開いて、次の月曜日からの1週間の日程を俯瞰するようにしていただきたいと思います。

次の平日5日間のスケジュールがギチギチにつまっているようだったら、この土日はとにかく攻めの休養にあててください。しっかりと休養し、活力をとりもどして100%に充電しておき、月、火、水……と少しずつ消耗しながら、金曜日でほぼ使い切る。これが理想です。

(中略)

卵が先か、鶏が先かというような話ですが、とにかく、「平日のあとの土日で休む」のではなく、「土日に休んだ分で平日働く」と考えるようにしてみてください。

市販されている手帳や、スマホのカレンダー画面はどれも「月曜始まり」か「日曜始まり」になっています。個人的には、すべて「土曜始まり」に変えていただきたいくらいです(笑)。

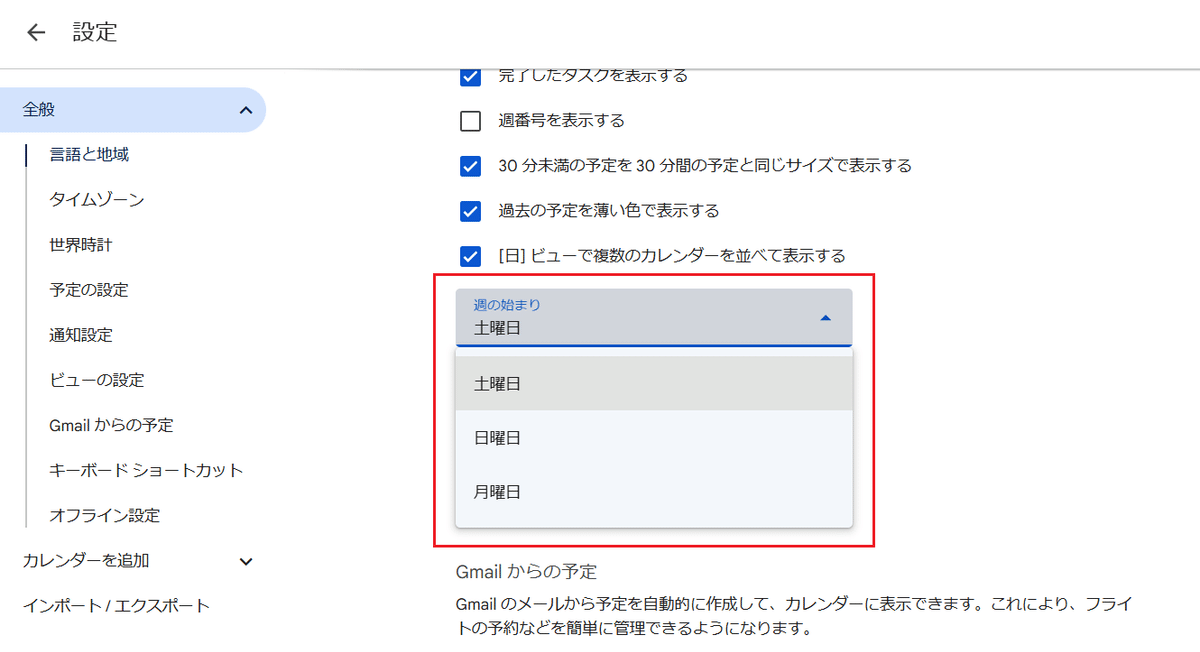

「そういえばGoogleカレンダーは”土曜始まり”に設定できたような…」と思って確認したところ、ありました(以下画像)。

せっかくなので”土曜始まり”に変更しました(以下画像)。

変更前は”月曜始まり”に設定していました。

たしかGoogleカレンダーのデフォルトは”日曜始まり”だったはず。

それを意図的に”月曜始まり”に変更していたようです。

なんというか、「平日のあとの土日で休む」マインドだった感じがしますね。

今回"土曜始まり"に変えたことで「土日に休んだ分で平日働く」マインドにすぐ変わるわけではないでしょうが、こういったところから少しずつ休暇を取ることに積極的になりたいところ。

ちなみに、会社で使っているスケジューラは”月曜始まり” or ”日曜始まり” の2択でした。

”土曜始まり”には出来ませんでした。残念。

疲労で休むのは仮病ではない

私は「休むことに罪悪感がある」という人にいつもいうのですが、休むことは、なまけではありません。

繰り返しますが、疲労とは活動能力が低下している状態です。健康なら出せるパフォーマンスが100%出せない状態が疲労です。そのせいで休みたいのであれば、それは仮病とはいいません。

(中略)

それでも生真面目な人は「休んではいけない」と思うかもしれません。そんなときはこんなふうに考えてみてください。

「会社は100%のパフォーマンスが出ることを期待して自分と雇用契約している。70%とか50%のパフォーマンスしか出せないのに出社するということは、契約の不履行になりかねない」

100%のパフォーマンスを前提に契約しているのに、50%のパフォーマンスしか出せなければ、会社からすればむしろ損失になっているわけです。

それよりは有休を消化してでもしっかり休みをとり、100%のパフォーマンスが出せる状態で会社に行くことが、会社のためにもなる。こう考えれば、休むことへの罪悪感も払拭されるのではないでしょうか。

私もまさに「休むことに罪悪感がある」タイプです。

これまで引用した3つの内容で多少は罪悪感が減った気はしますが、もう一押しあると良いなということで今回の引用です。

「会社からは100%のパフォーマンスを出すことが求められている」と捉えるのは良さそうです。

そもそも、疲労によって自分のパフォーマンスが落ちていることに気付けるのか?という疑問があります。

おそらく気付けないんじゃないかなと思っています。

なので自己判断のパフォーマンス判定はあてにせず、定期的に休む必要があるのかなと。

また、体調不良で休むとなると前日や当日に突然休むことになってしまいます。

それよりは計画的に有給休暇を取ることにして、休む旨を事前に会社に周知しておく。

そうした方が会社的にもありがたいはずで、突然休んで急遽アレコレ調整する手間がなくなるはずです。

「100%のパフォーマンスを出さなければならない」と考えると、有給休暇が義務的なものなりそうです。

でも義務的に捉えることで、休むことに対する罪悪感は減りそうです。

義務的にするのも何だか違う気もしますが、有休消化率100%を達成するためにはそれくらいのマインドの変化が必要なのかもしれません。

おわりに

ということで「休養学:あなたを疲れから救う」に関してアレコレ書いてみました。

今回の記事で引用したのは、

仕事が一段落しなくても、まず休む

これから疲れそうだから、先に休んでおく

手帳を「土曜日」に開くようにするだけで

疲労で休むのは仮病ではない

の4つでした。

4つとも『第5章 新しい「休み方」をはじめよう』からの引用でした。

実は「第1章 日本人の8割が疲れている」からも引用したかったのですが、第5章の内容の方が自分には響いたのでそちらを優先しました。

第1章の、

・フィットネス疲労理論を意識しよう

・オーバートレーニング症候群は恐ろしい

・ビジネスパーソンにトレーナーはいない

あたりのトピックも良かったです。

この辺りのトピックが気になった方はぜひ、本書を読んで頂ければと。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

「体調管理」関連の読書感想をマガジンにまとめています。

こちらも良ければぜひ。