【知らないと損する】全労働者必見!あなたの守る労働に関するルールを、超絶わかりやすく解説!

みなさんは、労働に関するルールを正しく理解していますか?

労働に関する法律や規則は、労働基準法・労働協約・就業規則・労働契約などがあり、これらの関係や内容を全て理解している人はなかなかいないのではないでしょうか。

この記事では、それらの重要なポイントをまとめており、全て読んでいただければ、あなたの権利を守るための労働に関するルールを理解することができます。

もし、不当な賃金や残業を強いられている大学生アルバイトの方や、ブラック企業で勤務している方などがいれば、ぜひ最後までご覧ください。

\ あなたにおすすめの記事 /

⚫︎労働に関するルールの関係性

まずいきなりですが、今回の記事の一番重要なポイントである、「労働基準法・労働協約・就業規則・労働契約」の関係性(優先順位)ついて解説します。

それぞれの関係性(優先順位)は下記のようになっております。

ここで重要なポイントとしては、上記の図を見ていただければわかる通り、全ての労働に関するルールは、国が定めた"労働基準法"が土台となっています。

つまり、労働基準法から、はみ出るような労働契約や就業規則を結ぶことや、労働基準法からはみ出た労働を1回でもした場合は違反になります。

労働基準法に違反すると直ぐに刑罰が科されるわけではなく、多くの場合、まずは違反状態を是正するように労働基準監督署が指導します。

基本的には、指導されたタイミングで、就労規約や労働契約の違法部分を是正して、労働基準監督署からのOKが出れば、悪質な場合を除き、刑事事件として立件されることは少ないです。

(従業員から損害賠償請求されるのは別の話ですが…)

しかし、あまりにも悪質な場合には、刑事責任を追及されることがあります。

刑事事件として送検されれば、懲役や罰金などの刑事罰が適用される可能性があります。

罰則に関しては、違反事項によって色々ですが、軽い場合は「30万円以下の罰金」、重たい場合は「1年以上10万円以下の懲役、又は20万円以上300万円以下の罰金」になります。

ちなみに、労働基準監督署とは、労働者が会社から違法な行為をされた時に相談する場所、さらに労働基準法を違法したかどうかを調査する場所です。

全国各地に321所あり、意外と知らない方が多いと思いますが、皆さんの身近かなところにもあるはずです。

まずは労働に関するルールは、全て労働基準法のもとに成り立っているということをご理解いただければと思います。

⚫︎労働基準法について

労働基準法とは、労動者が働く条件についての最低基準を定める法律です。

例として、下記のような法律が定められています。

◼︎労働時間

・法定労働時間は1日8時間、1週間の労働時間は40時間

・時間外労働は月45時間、年360時間以下が上限

◼︎休憩

・労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分休憩

・労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間休憩

◼︎有給

・入社日から起算して6カ月間継続勤務で10日間の有給を与える

・有給が10日以上付与される従業員は、必ず年5日は消化しないといけない

◼︎賃金

・時間外労働は、通常賃金の25%以上割増して支払う

・休日労働は、通常賃金の35%以上割増して支払う

労働基準法は常にアップデートされています。

例えば、現在は従業員101人以上の勤め先で働くパート・アルバイトは社会保険の加入対象になっていますが、2024年10月からは、従業員51人以上の勤め先で働くパート・アルバイトも社会保険の加入対象となります。

そのため、最新の労働基準法をチェックしておくことは、不当な労働をしないためにも重要です。

労働基準法の全文に関しては、下記のサイトに記載されてありますので、気になる方はご覧ください。

⚫︎労働協約について

労働協約とは、労働組合と会社の間で締結される労働に関するルールなどの約束のことです。

労働組合は、自分たちの労働条件を向上させることを目的に組織を作り、会社と団体交渉を行います。

労働協約の内容としては、主に賃金・労働時間・休日・休暇など、従業員の待遇についての基準を決定します。

例えば、労働基準法では1日の労働時間を8時間以内と定めていますが、労働組合と会社との間で、1日の労働時間を7時間として労働協約を結んだ場合は、1日の労働時間は7時間となります。

さらに、原則として、労働協約は労働組合の組合員にのみ適用されますが、適用を受ける労働者数が会社の従業員の4分の3以上となる場合は、労働組合に加入していない従業員についても労働協約の内容が適用されます。

しかし、ここで浮かんでくる疑問としては、「労働組合がない会社はどうすればいいのか?」ということでしょう。

実際、日本の会社の8割は労働組合がないとされています。

また、労働組合に加入している人は、コロナで一時的に増えましたが、全体的に見ると中小企業を中心に、毎年減少傾向です。

つまり、日本企業の8割は労働組合がないため、労働協約を結んでいない会社がほとんどです。

労働組合に関しては、2人以上の労働者がいれば結成することができますが、労働基準法に基づく手続きが必要だったり、組合員になると月々1,000~6,000円程度の組合費が徴収されるため、正直、組合を立ち上げるのも、加入するのもめんどくさいです。

しかし、ここで重要なポイントがあります。

労働者は、労働基準法によって、「労働時間は1日8時間、1週間40時間まで」と定められているため、1日に9時間(法定労働時間8時間+残業1時間)働くことは、基本的に法律違反になります。

そのため、労働者が法定労働時間を超えて残業しても違反にならないためには、労働基準法第36条に基づく、通称"36協定"を結ばないといけません。

"36協定"とは、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて残業できるようにするために労働者と会社が締結する労使協定です。

この労使協定を結ぶことで、労働基準法の例外が認められることになります。

通常、労働組合がある会社は、労働組合が会社と36協定と結びます。

しかし、労働組合がない会社では、労働者の過半数を代表する者と会社の間で、書面によって36協定を結び、行政官庁に届け出ることで締結できます。

ここでは、労働組合の有無にかかわらず、"36協定"を結んでいない会社では、法定労働時間を超えての労働(残業)は違反になるということを覚えていただければと思います。

⚫︎就業規則について

就業規則とは、会社(経営者)が従業員に対して一方的に示す、労働条件や職場内の規律を定めたルールのことです。

会社側が一方的に示すもので、労働者の合意などは必要ないです。(周知は義務です)

この場合、「会社が有利になるような就業規則の内容に勝手にされていたらどうしよう?」と不安に感じる方がいるかもしれません。

しかし、労働基準法では、「就業規則の内容で、"法令"・"労働協約"に反する内容は無効とする」とされているので、安心してください。

また、従業員を常時10人以上雇用している会社は、「就業規則の作成」と「労働基準監督署への届出」が"義務"付けられています。

就業規則に定める事項については、必ず定めなければならない「絶対的必要記載事項」が3項目、その会社で定める場合は記載が必要な「相対的必要記載事項」が8項目に分かれます。

就業規則の具体的な内容としては、以下のようなものがあります。

◼︎勤務時間

・始業は午前9時、終業は午後6時

・昼休憩は、12時から1時までの1時間

◼︎休日

・土曜日と日曜日が週休二日制

・年末年始休暇は、12月29日から1月4日まで

◼︎賃金

・月給制で、基本給は入社時の経験と能力に応じて定める

・残業手当は、法定どおり時間外労働に対して支給

◼︎休暇

・年次有給休暇は、入社半年後に10日付与

・慶弔休暇は、親族の結婚や葬儀等の場合に最大5日間

◼︎退職

・自己都合による退職は、1ヶ月前に申し出ること

・定年退職は65歳で、退職金制度あり

もし、法律や労働協約に違反した就業規則があった場合は、その部分が無効になります。

例えば、上記の例では、「自己都合による退職は、1ヶ月前に申し出ること」と記載がありますが、労働基準法では2週間前に申し出ればOKです。

つまり、就業規則の1ヶ月前に退職を申し出るというルールは無効になり、労働基準法の2週間前に退職を申し出るという方が優先されます。

あくまでも、就業規則は会社のルールであるため法的拘束力はないですが、後任の選定や業務の引き継ぎなど会社に迷惑をかけずに円満に退職するためには、就業規則は守るべきでしょう。

ただ、ここでは会社の就業規則よりも労働基準法がどうなっているのかの方が重要ということを覚えていただきたいと思います。

⚫︎労働契約(雇用契約)について

労働契約は、労働者が会社の命令に従って働くことを約束し、会社がその報酬として賃金を支払うことを約束する契約のことです。(雇用契約とほとんど同義です。)

つまり、会社と個別の労働者との契約になります。

労働契約の締結に関しては、書面(雇用契約書)を発行する義務はなく、口約束でも成立します。

しかし、口約束では後々トラブルが発生する恐れがあるので、基本的には、労働契約を結んだという書類(雇用契約書)を交付しておいた方が好ましいとされています。

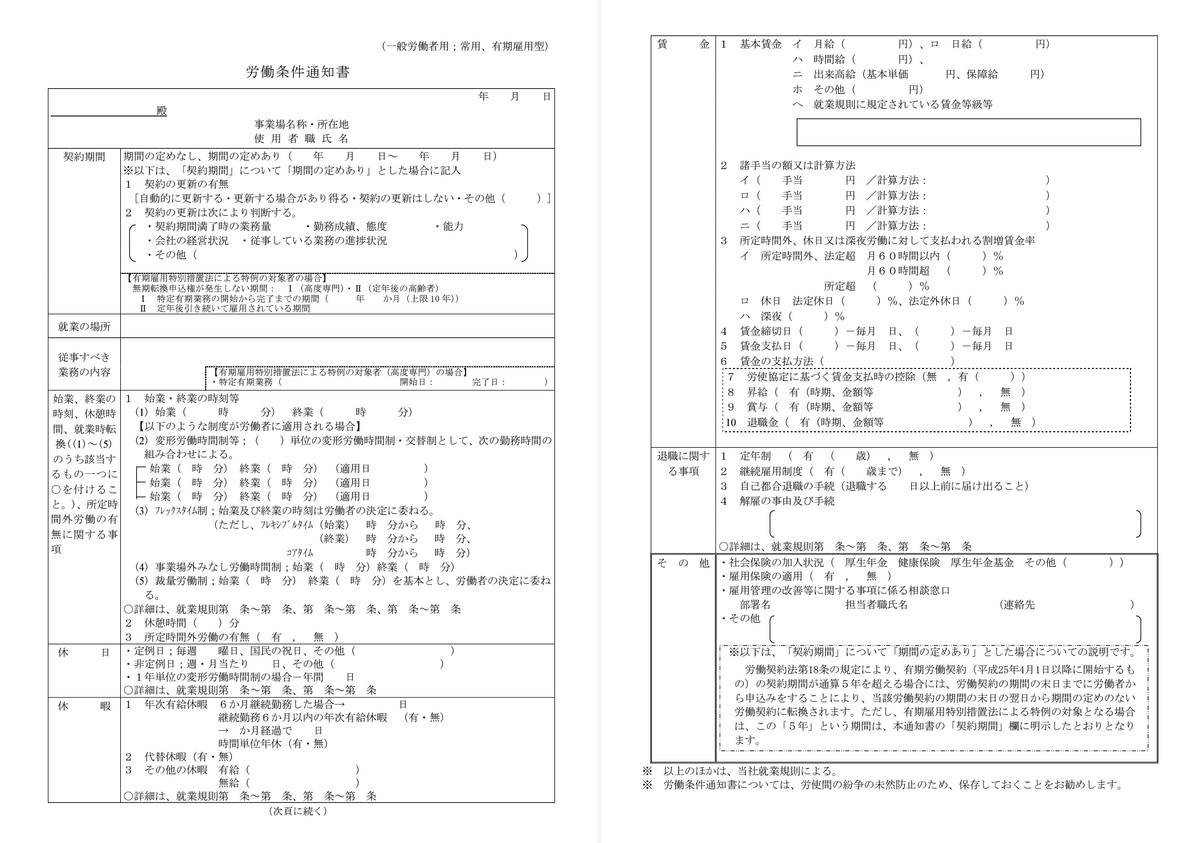

しかし、ここで重要なポイントとして、会社は労働者と労働契約を結んだ時点で、雇い入れた労働者の労働条件が記載された書類(労働条件通知書)を交付しなければいけません。

(※正社員だけでなく、契約社員や準社員、アルバイト、パートでも同様です。)

この労働条件通知書の交付は"義務"であり、違反した場合は、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また、労働条件通知書の交付は、労働者からの希望があった場合のみ、正面ではなく、メール・FAX・メッセージアプリ・SNSでの交付も可能になります。

労働条件通知書の内容としては、最低限下記の6項目については明示しなければいけません。(下記の具体的な労働条件の内容は例です)

(1) 労働契約の期間に関する事項

期間:無期契約

(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

更新基準:業績向上および個人の成績評価に基づく

(3) 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項

就業場所:東京都中央区日本橋

業務内容:ソフトウェア開発、データベース管理

(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項

・始業 / 終業時刻:9:00~18:00(休憩1時間)

・所定労働時間外労働:あり

・休日:土日、祝日

・休暇:年次有給休暇、夏季休暇

(5) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

月給:300,000円

賃金計算期間:毎月1日から月末

支払日:翌月の25日

昇給:年1回、業績評価に基づく

(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

自己都合による退職:退職希望日の30日前までに通知が必要

解雇事由:業務上の重大な過失、業績不振による経営上の必要性

また、就業規則と労働契約では、従業員にとって有利な方が優先されます。

例えば、ある会社の就業規則と労働契約は、下記のように記載されているとします。

就業規則:アルバイトは、時給1,500円

労働契約:アルバイトのAさんは、シフトに入れる日数が少ないため、時給1,200円

この場合は、たとえAさんが会社と時給1,200円で合意していたとしても、就業規則の方がAさんにとって有利なため、Aさんの時給は1,500円になります。

また、労働契約で、Aさんが時給1,800円と決められている場合は、就業規約よりも労働契約の方が有利なため、Aさんの時給は1,800円になります。

したがって、就業規則と労働契約では、従業員にとって有利な方が優先されるということを覚えておいてください。

ちなみに、正社員だけでなく、アルバイトを含む全ての労働者は、必ず労働条件通知書をもらうようにしましょう。

例えば、労働者側が試用期間を3カ月と認識しており、4ヶ月目からは通常の給料がもらえると思っていました。

しかし、4ヶ月目からも給料が試用期間と変わらず、会社に確認すると、試用期間が6カ月だと判明しました。

この場合、会社が不当に試用期間を長くしている可能性がありますが、労働条件通知書をもらっていないと、それが不当かどうかわかりません。

そして、労働条件通知書をもらっていない+不当に試用期間を長くしている可能性があるということを考えると、退職を検討すると思いますが、ここでも問題が発生します。

通常、明示された労働条件と異なる場合は「即日退社」が可能です。

しかし、労働条件通知書をもらっていないということは、明示された労働条件そのものがないため、即時退職の条件には当てはまりません。

そのため、労働基準法に従って、退職したい日の14日前に申し出ることで退職は可能ですが、逆にいうと、即日退職したくても2週間は働かないといけません。

このように、労働条件通知書をもらっていないと、労働者側のデメリットが大きいので、必ずもらうようにしましょう。

⚫︎まとめ

いかがだったでしょうか。

労働に関するルールや法律はたくさんあり、ややこしいイメージですが、下記のように分解して、それぞれの適用される優先順位を把握しておくことが重要です。

労働基準法:「行政」と「会社」

労働協定:「労働組合」と「会社」

就業規則:「労働者」と「会社」

労働契約:「個別の労働者」と「会社」

その上で、労働者は労働基準法を最低条件として、就業規則や労働契約を比較して有利な方が優先されるということを覚えていただければと思います。

労働に関するルールは、知っていないとあなたが損するだけです。

あなたが自分自身を守るためにも、労働に関するルールはしっかり理解しておきましょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。

\ あなたにおすすめの本 /

\ あなたにおすすめのブログ /

いいなと思ったら応援しよう!