二十四節気の養生法【2024 大雪】

12月7日~12月20日(冬至の前日)までの2週間が「大雪」です。暦便覧には「雪いよいよ降り重ねる折からなれば也」とあります。

毎年、この時期に最初の寒波がシベリアから降りてきて日本列島を包み込みますが、北国では大雪が降るころです。ゆえに「大雪(たいせつ)」ですが、京都市内の紅葉は例年より10日ほど遅いようで、ようやく紅葉が錦繍に染まり今が見ごろの真っ盛りとなっています。例年11月末から12月最初の日曜辺りまでが、各寺院などで特別拝観のイベントが開催されますが、今年は紅葉真っ盛りの明日12/8までのところが多く、今週末がピークを迎えそうです。でもこの週末はぐっと寒くなるようですので、防寒補温対策をしっかりしてお出かけください。

今月の癒しの庭園 「興聖寺庭園」

今回は、街の中にある「圓通山 興聖寺庭園」をご案内します。訪れたのは少し前の10/21で、場所は、堀川通という京都市内を南から北へ通り抜けるかなり大きな幹線道路の北大路通の少し南側という、わりと街の中にあり「天神公園前」というバス停の真ん前でとてもアクセスのよい場所にあります。堀川通りも普段よく車で走っていますが「興聖寺」は普段公開されておらず、春と秋に数日間限定で特別公開されるので、今回初めて伺いました。

山門は、堀川通りに面していますが、ご覧の通り両側に大きなマンションに埋もれるように建っています。

山門をくぐってしばらく進むと中門があり、そこをくぐるとすっかり静寂なお寺の雰囲気に包まれます。

写真はありませんが、中門くぐってすぐ右手に小さく可憐な花を咲かせている寒桜があります。石畳に沿って進むと、真正面には大きな本堂が見えてきますが、通路は途中で右に曲がります。そこには大きな枝垂桜があります。

石畳の通路の先に建物に入る入り口がありますが、その手前に今は紅葉して枯れつつありますが、これも普賢桜と名付けられた桜の古木があります。春になるとこんもりとした桜の花が見事だそうで、桜の季節も見どころがあるようです。

まずは入り口を入って左手の本堂に進みます。1689年に建てられ、正面に文殊菩薩と普賢菩薩を従えたご本尊の釈迦牟尼仏と右奥に弥勒菩薩、左奥に藤堂高虎寄贈とされる達磨大師が祀られています。天井には雲竜図が描かれ当時のまま保存されています。

(※本堂内は撮影禁止なので入り口でいただいたパンフより転載)

本堂のお詣りを済ませ、元に戻り入り口右側に進むと方丈があります。

正面には海の中から撮られた写真を現代の技術で表装された襖がはめられています。反対側にあるお庭の風景とともに自然と一体感を醸し出しています。

後ろを振り返ると、額縁庭園が目に入ります。方丈の南に面したお庭はよく手入れされた苔庭でもみじが少しずつ紅葉していました。

方丈の南側に面した縁側にはお座布団が敷かれてあり、そこに座ってゆっくりお庭を眺めていられます。特別公開中でしたがほとんど観光客は見かけずひっそりと自分だけの時間を愉しむことが出来ます。

方丈の入口には黄檗宗の三筆と言われる即非という高僧の書「標月指」と書かれた扁額が掲げられてます。月を指でさし示すのに、月を見ないで指を見るようなことはしないようにという意味で、言葉や教えに固執すると、その指し示すものに気づくことができないという教えだそうです。

小春日和のとてもお天気の良い日で、お陽様の光を浴びていると暑いぐらいポカポカして眠たくなるぐらいでした。

板に映って揺れる木の影や苔の上に散った紅葉など光と影のコントラストをじっと眺めていると心が奪われ煩悩が洗われる気がします。

三間続く広い方丈の中から西側のお庭が望まれます。こちらも縁側にお座布団が敷かれ、苔庭とは違った雰囲気をゆっくり愉しめます。

西側のお庭には白砂が敷き詰められ、その中に小さな池があり小さな滝から水が流れ落ちています。こちらの縁側に座っていると、この水の流れ落ちる水音が途切れることなく耳に心地良く響き、鳥の囀る声が聞こえてきます。市内の南北に通ずる大きな幹線道路に面しているのに、車の音などの喧騒はまったく聞こえてきません。本当に癒されるひと時です。

池の端に野鳩のカップルがやって来て水を飲んでいました。ちょうど良い高さの滝から水が流れ落ちる程好い音が心地良く響きます。

方丈の北側にもお庭があり、その向こうにお茶室があります。ここにもお座布団が敷かれゆっくり拝観できます。お座布団の後ろには椅子が置かれていて優しい配慮が。

興聖寺は、古田織部の通称で知られる戦国大名の古田重然により創建されました。織部は利休七哲の一人として織部流を創設し、二代将軍徳川秀忠や伊達政宗ほか多くの大名が織部流茶の湯の弟子となっています。関ケ原の戦いでは東軍に組しましたが、大坂夏の陣で豊臣方に内通した疑いで捉えられ息子たちと共に切腹を命じられました。

深さ2メートルもある降り蹲踞(つくばい)。こんなに深い蹲踞は珍しく、灯篭の横には大きなもみじが植えられています。

少し紅葉が進んでいますが、まだまだ青いです。紅葉が真っ赤に染まると見応えがあるでしょうね。

お茶室は織部の戒名の院号に因んで「雲了庵」と呼ばれ、中の織部堂には織部公の木像が安置されています。そして方丈から向かって西側には織部の正室仙の戒名院号に因んで青霄庵と名付けられたお茶室もあります。

きれいに設えられたお茶室の内部。ここからも東側のお庭が拝されます。

お茶室からみた東側のお庭。こちらもよく手入れされてきれいに管理されています。今は黄色いつわぶきがアチコチに咲いています。つわぶきは漢方生薬では蓮蓬草(れんぽうそう)と言い、のどの腫れ、おでき、切り傷、打撲や火傷など皮膚疾患に使われます。また食用として天ぷらや酢の物などにして食べられる地域もあります。

寒い日もあったので、かなり紅葉は進んできていますが、市内の街中ではまだ真っ赤というほどではありません。寒い日もありますが、暖かい日も続いたりと、行きつ戻りつ紅葉している感じです。洛北や高雄などの山は見頃になっているでしょうね。

興聖寺の向かい側にある水火天満宮の前から北側を望む。堀川通りの今出川から北側へ、紫明通りまでの1㎞ほどの間の中央分離帯には銀杏並木が植えられてあり、ここの紅葉も見事になります。

今は、京都では秋の特別公開の時節です。紅葉自慢の多くのお寺や神社が、普段見られない景色や秘仏を拝観できます。有名な観光地はどこもいっぱいですが、興聖寺は本当におすすめです。京都市内のホテルにお泊りならどこからでもだいたい30分以内で行けると思います。今年は明日12/8(日)までが特別公開ですが、こちらのお寺では非公開の日でも毎朝6時から座禅会、日曜日の午後1:30から写経会や毎月第2土曜日の午後2時からはご住職の法話会も開催されています。京都に来られる機会があれば一度お尋ねになられてみてはいかがでしょう。

興聖寺(織部寺)

大雪の養生法

大雪の頃になると日に日に寒さが増し、冷たい風が吹き、雪が飄々と舞い降りるようになります。雪国では大雪が降ったり吹雪になることもあります。銀色の雪が舞う冬景色はとても美しいですが、大雪はロマンチックなものばかりではなく、限度が超えると邪気になり生活や移動に大きな支障をきたしますので、注意が必要です。

今回は、中医学で「不寐」についての考え方のお話しです。

不寐は、「ふび」と読みます。寐(び)とは寝るという意味なので、あまり聞き慣れませんが不眠のことです。「夜、布団に入ってもなかなか寝つけない」というご相談も多いです。

中医学における不眠症の考え方

中医学では、不眠症を不寐、失眠、不得眠、不得臥、目不瞑などと言い、その程度はさまざまで、「寝られない」と言ってもいろいろ聞くと、寝付けない(入眠困難)、眠りが浅い(眠ったり目が覚めたりを繰り返す)、早朝に目が覚める、一度目が覚めると再び眠れないなどいろいろなパターンがあり、ひどいと一晩中一睡もできないということもあります。不眠はその症状だけの場合もありますが、頭痛、めまい、心悸、健忘などの症状を伴う場合もあります。

明代の中医師 張景岳が著した《景岳全書・雜證門・不寐》には、『不寐證雖病有不一,然惟知邪正二字,則盡之矣。蓋寐本乎陰,神其主也,神安則寐,神不安則不寐,其所以不安者,一由邪氣之擾,一由營氣之不足有。有邪者多實證,無邪者皆虛證。』と書かれ、

「不寐証は、一つの病に有らずと雖も、然れど邪正の二文字を知れば、則ち之に尽きるなり。蓋(けだ)し寐は陰に本づき、神は其の主なり。神安らかなれば則ち寐り、神安らかざれば則ち寐らず。其の安らかざる者の所以は、一つは邪気之擾に由り、一つは営気之不足に由るのみ。邪有る者は実証が多く、邪無き者は皆虚証なり。」と書かれ、さらにまた、

『無邪而不寐者,必營氣之不足也。營主血,血虛則無以養心,心虛則神不守舍,故或為驚惕,或為恐畏,或若有所繫戀,或無因而偏多妄思,以致終夜不寐,及忽寐忽醒,而為神魂不安等證。皆宜以養營養氣為主治。』

「邪無くして寐れざる者、必ず営気の不足なり。営気は血を主る。血虚則ち養心無し。心虚則ち、舎を守らず。故に恐怖したり、何かに執着したり、思考したりして、一晩中眠れなくなったり、突然睡眠から目が覚めたり、落ち着きの無い症状が現れる。営気を養うことはあらゆる病気の治療に適している。」と述べられています。

このことから中医学では、不眠症は邪気がある実証と邪気が無い虚証に分けて弁証し、邪気がない虚証の不眠は血虚があると考えられています。

不眠症の弁証と病因病機

中医学では不眠症の原因や発症するきっかけを証(その時の体質の偏り)として捉え、五臓や気・血・津液・熱のどれが異常となって不眠症となっているのかを診断します。

大きく分けて邪気がある実証型と、気・血・津液・熱のいづれかが不足している虚証型に分けられます。

《実証型》

1.肝鬱化火(かんうつかか)

過度のストレスやイライラ、激怒や沸々とした怒り、恨み、妬みなどの感情を長期間持ち続けていると、肝の疏泄機能が低下して気の巡りが悪くなり肝鬱気滞となり、やがて肝火となって心神を攪乱して不眠になります。

また、五志(怒・喜・思・憂・恐)と呼ばれる感情が過剰になると、体内で火を生じて心火が盛んになり心神を攪乱して不眠になります。肝気犯胃により食欲がない、胃熱が生じて口渇がなどを伴います。

2.痰熱内擾(たんねつないじょう)(胃気不和・夜臥不安)

《黄帝内経・素問・逆調論》に『胃不和、則臥不安』とあり、暴飲暴食や偏食(好きな物ばかり食べ続ける)、極端なダイエットなどにより飲食の不摂生を続けていると、脾胃が傷つき食滞して胃気不和となり痰熱が発生し、痰熱が心煩して眠れなくなる。神経過敏で、些細なことに神経を使って眠れない不眠タイプ。頭重やめまい、食欲不振などを伴います。

《虚証型》

3.心腎不交(しんじんふこう)(陰虚火旺)

生活の不摂生や久病、加齢、房事不節などで腎陰を消耗すると腎水が心火を抑制できず心火が旺盛となって虚熱が生まれ眠れなくなります。このタイプも熱感を感じるタイプですが陰の不足による陰虚が原因の虚熱という熱が原因です。ですので熱を取り除くのではなく、足りない陰を補うことが大切です。

心臓の拍動がゆっくり穏やかになる夜の時間になっても自律神経が失調して穏やかにならず、布団に入っても心煩(動悸や胸苦しいこと)して寝付けない、ココロが落ち着かず悶々として寝付けない、眠ってもすぐに目が覚める、何度も寝返りを打つ、目がさえて眠れない、手足が火照って布団から出すことがよくある、口や喉が渇くなどの不眠タイプ。めまいや耳鳴り、健忘や腰痛や腰のだるさを感じることもあります。

4.心脾両虚(しんぴりょうきょ)(思慮労倦・傷及心脾)

過度の心配や考え過ぎ、取り越し苦労などにより頭が疲れたり(心労)、過激な労働による肉体疲労は心(しん)脾を損耗し、心(しん)が傷つけば神(しん)を滋養できなくなり、また脾が傷つけば食欲不振となって気血を作れなくなり血虚となり、心神不安になり「疲れているのに眠れない」という状態が起こります。この他、慢性疾患、産後、外傷や月経過多などによる出血、加齢などからも心血不足となり、不眠を生じることがあります。

夢(悪夢)をよく見る、眠りが浅い、夜中に何度も目が覚める、昼間に睡魔に襲われ眠たくなる、動悸がする、めまい、手足がだるい、疲れやすい、精神疲労、食欲がない、消化不良、飲食の味がしない、顔色が悪くツヤが無いなどを伴います。

5.心胆気虚(しんたんききょ)(心虚胆怯)

「心(しん)は神を蔵す。」といい、心気は、精神・意識・思惟活動に深くかかわっています。過度のストレスや恐怖により、心気の働きが弱ると心神不寧となり、不安感、動悸、不眠などを生じます。「胆は決断を主る」といい、決断力や勇気と関係が深く、胆気が弱るとストレスに耐えられず、不安感、驚きやすい、恐がり、決断ができないなどの症状が起こります。心気と胆気がともに弱まれば心(しん)胆気虚になり、さらに精神不安定となって、不眠、多夢、一人で寝るのが怖い、何かに驚きすぐに目が覚める、些細なことで驚く、恐がる、おどおどする、びくびくする、疑り深い、不安感などとともに不眠となります。心胆の気血を補い働きを高めることが大切です。

不眠の原因は、このようにさまざまな証(タイプ)がありますが、結局は心(しん)・脾・肝・腎と血虚(陰血不足)が原因であることが多く見られるようです。

「血(けつ)」は、脾によって水穀精微物質から作られ、心(しん)を養い、肝は血を貯蔵して気を全身に条達し、さらに精に変化して腎精となり心(しん)に上がって心腎交流して神志を安寧しているというふうに考えます。それぞれの機能が正常に働き互いに協調して働くことで、心(しん)が安寧して穏やかな眠りを得ることが出来ると考えるのです。

不眠症の解消法とオススメのツボや漢方薬

《実証型》

肝鬱化火タイプ

疏肝瀉熱、清肝瀉火の治法により鎮心安神、養血和肝する。

ツボ:肝兪、胆兪、行間、足竅陰など、漢方薬:竜胆瀉肝湯など。

痰熱内擾タイプ

化痰清熱、和中安神の治法で、痰熱を取り除き脾胃の働きを調え清心降下、寧心安神、理気化痰する。

ツボ:中脘、豊隆、天枢、内関、漢方薬:温胆湯など。

《虚証型》

陰虚火旺タイプ

滋陰降火、養心安神の治法で、陰を補い虚火を抑え、心(しん)の虚熱を取り除いて心を養い安神する。

ツボ:腎兪、心兪、太谿、大陵、太衝、神門など、

漢方薬:心火を冷ます処方:三黄瀉心湯、黄連阿膠湯、胃腸が弱いタイプ:黄連解毒湯、気陰両虚には腎陰を潤し気を補う:清心蓮子飲など。

心脾両虚タイプ

補養心脾、以生気血、補心益脾の治法で、気血を補い養血して心神を安寧にし、健脾して生血化源を培う。

ツボ:脾兪、心兪、神門、三陰交など、漢方薬:帰脾湯など。

心胆気虚タイプ

益気鎮驚、安神定志の治法で安神養心、養血寧心、清熱除煩、安神養肝する。

ツボ:心兪、胆兪、内関、神門、陽陵泉、風池、足三里、百会など、漢方薬:酸棗仁湯。神志を安定させる:柴胡龍骨牡蠣湯、四君子湯など。

総合的に全身の気血の巡りを調えるツボは、足三里、関元、太衝、三陰交、腎兪、天柱、大椎、湧泉、失眠など。上記のツボや自分の不眠タイプのツボの中で自分が心地良いと思うツボを選んで毎日3~5分間ぐらい、心地良い強さでモミモミ刺激するのがオススメです。

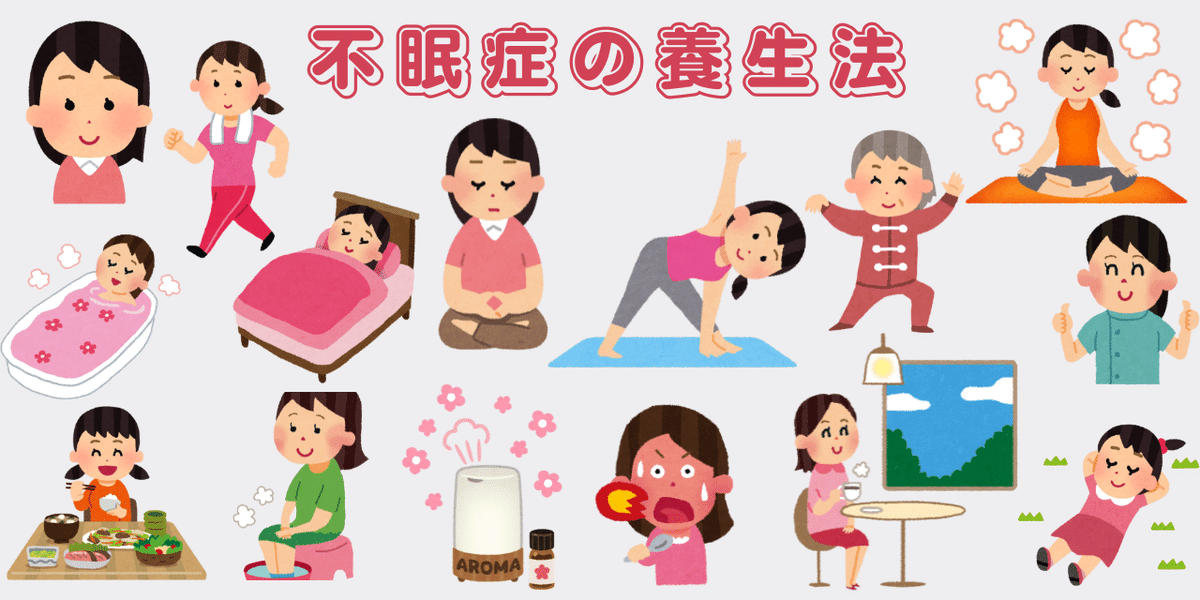

不眠症の養生法

不眠症は、精神心理的な要因や生活環境などが深く関係します。なかなか難しい場合もありますが、精神面のコントロールや生活環境を改善する養生も必要です。

1.出来るだけ穏やかに過ごすように心掛け、不安、心配、怒りなどの激しい感情の変化をできるだけ避けましょう。気功や瞑想、呼吸法などで精神安定法を摂り入れてみよう。

2.規則的な生活リズムを心掛け、毎日同じ時間に寝起きすることで、体内時計を調えます。不眠により倦怠感が強くても、長時間の昼寝や朝寝坊は、できるだけ避けましょう。

3.睡眠前には出来るだけ心身がリラックスするようにして、寝る前にスマホやPCの使用を控え、ココロが休まる読書や瞑想、軽いストレッチなどを行います。寝る前の激しい運動は避けましょう。

4.日中は出来ればウォーキングや太極拳、ヨガなどを取り入れて、気血の巡りを良くします。

5.刺激物は避け、就寝前の喫煙、飲酒、濃いお茶、濃いコーヒーなどの摂取はひかえましょう。

6.暴飲暴食(特に夕食時)や刺激性や興奮性のある辛いものなどの食べ物は避けましょう。出来れば睡眠の3時間前ぐらいからは飲食は控えめにしましょう。

7.心を安定させる、なつめ、蓮の実、百合、龍眼肉、白きくらげ、アーモンド、バナナ、温かい牛乳とハーブティー(カモミール、ラベンダー)などを摂りましょう。

8.寝室の明るさ、温度などを調整し、眠りを誘うアロマやお香は、効果が高く、心を落ち着けてくれます。特にオススメの香りは、白檀、沈香、ラベンダー、カモミール、桂皮(シナモン)、蓮、ジャスミン、バニラなど。

ベッドに入る1~2時間前に部屋全体にほんのり香る程度にお香を焚きます。強すぎる香りは逆に刺激となるので注意しましょう。白檀+ラベンダー、沈香+カモミールなど、複数の香りをブレンドすると相乗効果が得られるのでオススメです。香料に敏感なアレルギー体質の場合は、天然素材を使用したアロマやお香を選びましょう。

9.身体が冷えて眠れないと言う人は、寝る前に40℃程度のお湯で10~15分ぐらい足湯をすると、全身温まって血流が良くなり、リラックス効果が得られます。お風呂は温まりすぎない程度のぬるま湯で入浴し、カラダを温めると寝つきがよくなります。

10.就寝時は、できるだけ余計なことを考えず、眠ることに集中しましょう。特に家族、職場、友人など人間関係に問題がある時などは、ベッドに入ってからはあまり考えないことです。「過去と他人は変えられない」と言われます。「自分で変えることが出来ること」にフォーカスしましょう。

不眠におすすめの薬膳

《実証型》

肝鬱化火タイプ

一般食材では、春菊、ほうれん草、セロリ、カモミール、苦瓜、大根、きゅうり、なす、トマト、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、しょうが、ピーマン、玉ねぎ、にんじん、山芋、レモン、梨、西瓜、冬瓜など。

薬膳食材では、桑の実、枸杞の実、なつめ、白きくらげ、蓮の実、菊花、山査子、百合、薄荷、竹葉、陳皮、橙皮、香附子、菱角など。

痰熱内擾タイプ

一般食材では、冬瓜、大根、きゅうり、ナス、トマト、梨、リンゴ、スイカ、銀杏、スイカ、苦瓜、セロリ、ピーマン、タケノコ、しょうが、山芋、レンコン、海藻類(わかめ、昆布など)など。

薬膳食材では、白きくらげ、枸杞の実、緑豆、はと麦、陳皮、山薬、百合、蓮の実、薄荷など。

《虚証型》

陰虚火旺タイプ

一般食材では、冬瓜、大根、きゅうり、ナス、トマト、梨、リンゴ、スイカ、銀杏、苦瓜、セロリ、ピーマン、タケノコ、しょうが、山芋、レンコン、海藻類(わかめ、昆布など)

薬膳食材では、白きくらげ、枸杞の実、緑豆、陳皮、山薬、百合、蓮の実、海藻類(わかめ・昆布など)

心脾両虚タイプ

一般食材では、ほうれん草、レバー(鶏・豚・牛)、黒豆、大豆、山芋、大豆、白ごま、もち米、かぼちゃ、とうもろこし、さつまいも、にんじん、しょうが、くるみ、栗、ぶどう、カシューナッツ、バナナ、牛乳、蜂蜜、豆腐、卵、鶏肉など。

薬膳食材では、当帰、なつめ、枸杞の実、玫瑰花(バラの花)、竜眼肉、蓮の実、金針菜、人参(高麗人参や西洋人参)、茯苓、甘草、桂枝、紅花など。

心胆気虚タイプ

一般食材では、鶏肉、卵、かぼちゃ、バナナ、アーモンド、大豆、しょうが、長ネギ、栗、赤身肉(牛肉、豚肉など)、さつまいも、ヨーグルト、牡蠣、牛肉、やま芋、チコリなど。

薬膳食材では、人参(高麗人参、西洋人参)、黄耆、党参、なつめ、枸杞の実、蓮の実、龍眼肉、百合、柏の葉、丁香、桔梗、陳皮、桂枝、甘草など。

これらの食材を使った薬膳スープや薬膳茶を日常に取り入れることで、穏やかに症状を改善できます。

中医学や薬膳の考え方は、今の自分のカラダが寒・熱・虚・実のどの状態にバランスが乱れているのかを把握して、そのバランスの乱れの原因になっているものを取り除いたり補ったりして、乱れたバランスを調えます。

今の体質的な偏りが不眠の原因かも知れません。体質そのものを改善することで不眠が解消できる場合もあります。

京都伝統中医学研究所では、簡単に体質チェックが出来るチェックシートをご用意しています。下のQRコードを読んで京都伝統中医学研究所HPに遷移し、【→体質診断チェック ここをクリック】を」クリックしてください。

今、感じる自覚症状がある場合は☑をして、一番☑がたくさんついた体質に偏っている傾向があります。

体質は日々変化しています。せめて立春、立夏、立秋、立冬などそれぞれの季節の始まりごとにチェックして、今の自分の体質の偏りを確認して見てください。中医学や薬膳の考え方を普段の暮らしに摂り入れて、病気にならないように「未病」のうちに養生して改善するようにしましょう。

病気(已病)になってからでは、養生では治りません。時間がないとか面倒だとか言ってないで、早く病院に行って治療を受けてください。その方が早く楽になりますし、もっとひどいことになる場合もあります。

京都伝統中医学研究所の"大雪”におすすめの薬膳茶&薬膳食材"

1.「温陽補腎」の薬膳茶&食材

温陽を補い気血を巡らせるオススメの薬膳茶&薬膳食材は、

薬膳茶では、からだを温める黒のお茶、なつめと生姜のチャイ、黒薔薇茶、気血巡茶など。

薬膳食材では、新彊なつめ、枸杞の実、竜眼、蓮の実、松の実、マイカイ花、桂花、茉莉花、紅花など。

薬膳火鍋紅白スープセット、手足冰凍鍋セット、冬の美薬膳鍋セット、四物鍋スープセットは、薬膳食材もセットになっているのでオススメです。

腎を補い働きを高めるオススメの薬膳茶&薬膳食材は、

薬膳茶では、肝腎かなめ茶、なつめ薬膳茶、なつめ竜眼茶、からだを温める黒のお茶など。

薬膳食材では、黒きくらげ、新彊なつめ、枸杞の実、竜眼、金針菜、紅花、マイカイ花など。

2.不眠におすすめの薬膳食材&薬膳茶

ココロとカラダの緊張をほぐし、リラックスることが大切です。ツライ不眠症ですが、一度にアレもコレも頑張ろうとしないで、出来ることから少しずつ取り入れてみることがおすすめです。

薬膳茶では、桑の実養眠茶(陰虚火旺にオススメ)、枸杞の実とバラ養眠茶(気血両虚にオススメ)、なつめ薬膳茶など。

薬膳食材では、新彊なつめ、枸杞の実、竜眼、蓮の実、松の実、マイカイ花、桂花、茉莉花、紅花など。

3.漢方入浴剤 ヨモギがたっぷり入った「ポカポカあたため乃湯」

この季節の養生にオススメの漢方入浴剤。ヨモギの香りが浴室いっぱいに広がり、香りに癒され芳香浴の効果も抜群です。ヨモギは昔から「婦人科の要薬」として血の道証改善に使われてきました。

中医学や薬膳の知恵を毎日のくらしに活かして、体質改善や病気の予防に役立てて下さい。

薬膳茶や薬膳食材などの商品は下記各ショップでお買い求めいただけます。

■薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店公式オンラインショップ

国際中医師がオリジナルブレンドした季節の薬膳茶や、厳選した安心安全の薬膳食材を専門に扱っています。ぜひご利用ください。

薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂公式オンラインショップ

特別プレゼント

「貴女の星の運勢先読み通信」無料プレゼント

ただいま薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店オンラインショップのLINE公式アカウントにお友達登録いただいた方で、ご希望者に彦阪泥舟社中と共同企画「貴女の星の運勢先読み通信」を無料でプレゼント。

12月の貴女の運勢バイオリズムはどうな感じでしょう?自分のバイオリズムを知り、それに備えることも健やかに過ごす対策だと思います。

ご希望の方はLINEお友達登録の上、生年月日を記入してお申し込みください。九星気学の本命星による12月(12/7~1/5)の貴女の本命星の運勢傾向と中医学的養生法を記載したPDFファイルをLINEでお届けします。

1月度は来年一年間の先読み通信をプレゼント!

※本店ショップでのお申込みは毎月継続してお届けします。下記QRコードを読み込んでお友達登録の上、生年月日と先読み通信配信希望と書いて送信してお申し込みください。

その他のオンラインショップ

■京都伝統中医学研究所 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/iktcm/

■京都伝統中医学研究所 ヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/iktcm/

次回は、12月22日「冬至」ですね。

いよいよ陰が極まり一陽来復、これから少しずつ陽気が増えてきます。とはいえ本格的な冬はこれから。しっかり防寒対策をして補温腎陽で免疫力を高めてお過ごし下さい。