#29「かけがえのなさ」の危機~竹下文子(文)、町田尚子(絵)『なまえのないねこ』より~|学校づくりのスパイス

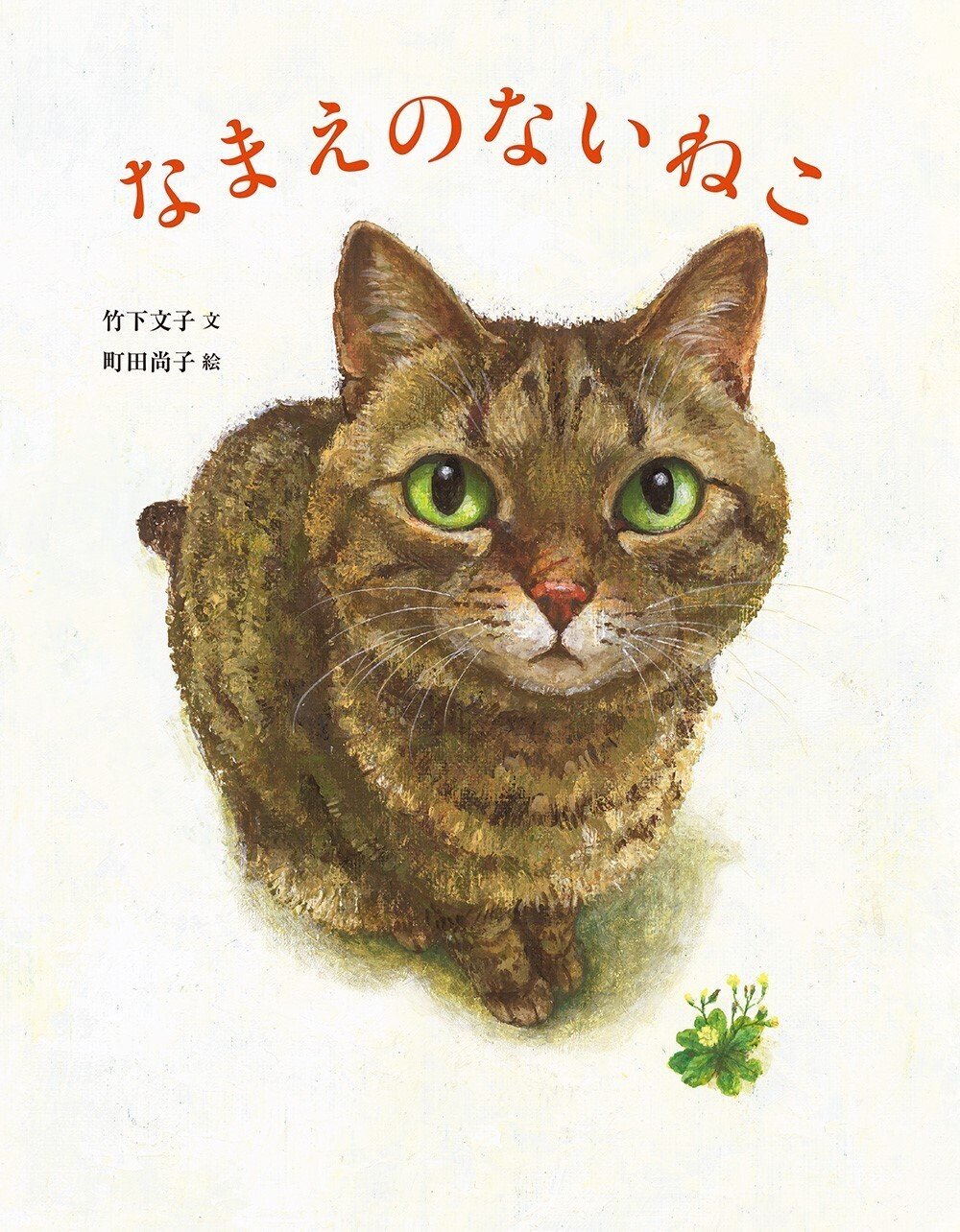

今回取り上げるのは竹下文子氏と町田尚子氏による『なまえのないねこ』(小峰書店、2019年)という絵本です。本文だけならおそらく1千字にも満たないこの本は、絵本に関するたくさんの賞を受賞し、ネットの評価を見てもすごい人気です。その背景には単なる「ネコブーム」では片づけられない普遍的な社会課題が潜んでいるように思います。

ちなみに、筆者の竹下さんは静岡県の下田市在住だそうです。筆者も仕事でときどき下田に行くことがありますが、町を歩いていると、港町のためか路地裏などにたくさんのネコがうろうろしていたのを憶えています。

「名前」の意味

この本は、夏目漱石の代表作を彷彿させるこんな書き出しで始まります。

「ぼくは ねこ。なまえのない ねこ。だれにも なまえを つけてもらったことが ない。ちいさいときは ただの『こねこ』だった。おおきくなってからは ただの『ねこ』だ」。

あるときには、このネコはお寺のネコに「自分で好きな名前をつければいいじゃない」と言われ、名前を探すことになります。それから町を歩き回りながら、いろいろな名前を自分で考えてみますがうまくいきません。

そんな悩みを抱え生きていたネコは、ある雨の日にベンチの下で座っているときに、のぞき込んだ女の子に声をかけられて気づきます。「ほしかったのは、なまえじゃないんだ。なまえをよんでくれるひとなんだ」。

「名前を呼んでくれる人」とは、少し理屈っぽくいえば自分のことを、条件や属性によってではなく、固有の存在として扱ってくれる人のことです。名前を探すことで自分探しをしていくプロセスをネコの目線から描いて見せたのがこの小さな物語です。

この絵本に出てくるのはごくありふれた日常ですが、そこから伝わってくるのは「私たちは誰もが自分のことを『かけがえのない存在』として認識してくれる誰かを必要としているのだ」、というシンプルで力強いメッセージです。

「かけがえのなさ」の欠乏

「絵本」という商品はマーケティングの視点から見ると、ちょっと特殊な性格を持っています。それは読者の主対象が子どもであっても、それを選んで購入するのは、ほとんどの場合大人であるということです。だから、その内容が子どもに受けると同時に大人受けもしないとヒットするのはむずかしいはずです。

最近は絵本を読む大人が増えているという話を聞いたことがありますが、筆者はとくにこの本には大人のファンが多いのではないかと推測しています。というのも、現代社会では社会関係が広がりを持つようになってきた分だけ、自分の固有性を感じとれる関係は少なくなりつつあるからです。自分が一生懸命やっている仕事も、他の誰かがやってもそれほど大差なくできるだろう、ということは否が応でも知らざるを得ません。

とりわけ、ネットの社会では際だった個性や才能があるのでもないかぎり、その人の固有性は感じにくいはずです。自分が何か発言したとしても、同じようなことを言っている人はどこかにいるもので、ツイッターやブログはうんざりするくらい代わり映えのしない言葉にあふれています。「インスタ映え」ではありませんが、ネット社会で気を引こうとするためには極端なメッセージが要ります。

そしてこの、「かけがえのなさ」の危機は、学校のあり方とも無関係ではないはずです。

本当に「○○さん」でいいのか

昨今の学校では児童・生徒に対しては、すべて「○○さん」というように、名字に「さん」づけで呼ぶ慣行が定着してきています。ニックネームで呼ばれて不快に感じる児童・生徒の感情やジェンダーバイアスに配慮してのことでしょう。それで問題が起こることもまずないだろうし「子どもはすぐに慣れる」というのはある程度本当のことでしょう。

けれども筆者は、そこに一抹の寂しさを感じます。というのも「○○さん」という名は、多くの子どもにとって、学校に入るまで自分に対する呼び名としては、ほとんど耳にすることのなかったものであったはずだからです。

百年ほど前に生きた心理学者のミードは、自我の問題を「主我」(I)と「客我」(Me)に分けて考えました。他者や社会から期待される役割や態度を内面化した自我を「客我」と呼び、その一方でこの「客我」に同調したり批判したりすることで形成される主体を「主我」と呼びました。

人の自我はこの「主我」と「客我」の相互作用を繰り返しながら形成されていきますが、理屈からいうと、まず「客我」を意識し、そこから逆照射されるかたちで「主我」が認識されるのであってその逆ではありません。2才くらいから始まる反抗期は、母親への一方的な依存関係から脱却して自分の意思(主我)を持ち始める時期です。

さて、ある子どもが学校で「○○さん」という呼び方で呼ばれるとき、それは不特定多数の児童・生徒の一人を意味するものであり、一個の人格に対するメッセージとして心に響くことは少なくなるはずです。一方でニックネームには、(その善し悪しは別として)少なくともその個人の固有性を表現する「意味」があります。

だから、誤解を恐れずにいうならば、教師が児童・生徒を分け隔てなく平等に扱おうとすればするほど、当の子どもは自分の固有性を教師との関係から感じとることはむずかしくなるはずです。現代社会では形式的公平感が強調される分だけ、大人も子どもも、「かけがえのなさ」を感じにくくなってしまっているのではないでしょうか。

せめて児童が小さいうちは、保護者の同意を得たうえで学校内では児童を下の名前で呼び捨てにしてみてはどうでしょうか?

自分が児童の立場であったなら、そのほうがよほど学校や教師に親しみを感じられると思うのですが……。

【Tips】

▼サンプルは少ないですが、下の名前で読んだ方が満足度が高く学級風土もよくなるという研究結果も出ています。

今井寛子、請川滋大「小学校における呼名と学級経営(1)」

(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)

【著者経歴】

武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。