6月8日 2050年には海中で魚よりアレの方が多くなる!?

はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。

普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

考えるための質問例はこちら。

→海洋プラスチックの問題はそもそも海にプラスチックを流出させないことが大事だが、すでに流出してしまったものの回収も課題だ。観測と回収とで貢献できるアイディアにはどのようなものがあるだろうか?

2008年(平成20年)12月の国連総会で制定。翌2009年(平成21年)から実施されている「世界海洋デー」です。英語表記は「World Oceans Day」。

1992年(平成4年)6月8日にブラジル・リオデジャネイロで開かれた「地球サミット」においてカナダ代表が提案し、以来「世界海洋デー」として非公式に実施されてきました。

海。

うみ。調べてみると、SDGsに「目標14.海の豊かさを守ろう」というのがあるんですね。

この項目について調べてみました。

それにしてもSDGs、本当に盛んであることを実感しました。ちょっと検索するとものすごいたくさん出てきますし、比較的きちんとした内容(個人の感想です)なのです。

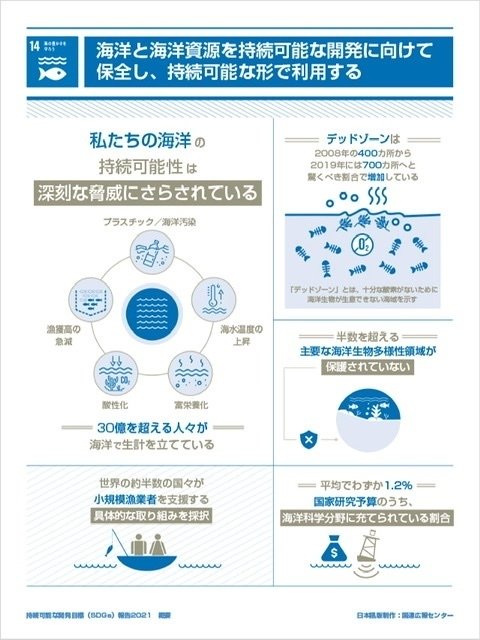

「14.海の豊かさを守ろう」というのは、海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する、というもので、14-1から14-7までの7項目の達成目標と14-aから14-cまでの3つの実現のための方法が示されています。

詳細は以下のユニセフのSDGs CLUBのHPをご覧ください。

これに関連して衝撃的だったのが、2016年に開催された世界経済フォーラム(通称ダボス会議)で発表された、「海のプラスチックの量は、2050年までには魚の量を上回る」という予測です。

1964年〜2014年までの50年間で世界のプラスチック生産量は20倍以上(1,500万トンから3億1,100万トン)になり、そのうち毎年少なくとも800万トンものプラスチックが海に流れ出てしまっているということです。

結果、フィリピンの海岸に打ち上げられたクジラの胃から40kgものビニール袋が出てきたというニュースや、死んでしまったウミガメ102頭の内臓からマイクロプラスチックなどの合成粒子が800以上見つかったという報告もあります(FROGSホームページ)。

現状ですが、国際連合広報センター「持続可能な開発目標(SDGs)報告2021」によると、「14.海の豊かさを守ろう」については以下の通りです。

同報告での日本の取り組み達成度合いは全体で19位ですが、主要な課題が残ってるとされる6つの中に、「14.海の豊かさを守ろう」が入っています(以下の赤い項目。その他は、「5.ジェンダー平等を実現しよう」、「12.つくる責任 つかう責任」、「13.気候変動に具体的な対策を」、「15.陸の豊かさも守ろう」、「17.パートナーシップで目標を達成しよう」)。

さらに「改善の進捗が停滞している」の1つとなっています。

もちろん、さまざまな取り組みがされています。

まず、現状の把握です。

環境省「海洋ごみとマイクロプラスチックに関する環境省の取組」では、

☑️ 陸上から海洋に流出したプラスチックゴミ発生量(2010年推計)

☑️ 日本の沿岸に漂着したペットボトルの製造国

☑️ マイクロプラスチックの調査

などを行った結果、日本周辺海域(東アジア)はプラスチックゴミが多いことがわかっています。

こうした現状把握だけでも大変な手間がかかるのですが、そこに技術を活用する動きがあります。

例えば、どの海岸でどのタイミングで清掃作業をすることが効果が高いかを決めるためには、ゴミの量を推計が必要ですが、多くの海岸でサンプル調査を行い、回収されたゴミを分類、記録、分析する必要があり、大変な工数がかかります。

そこで、この状況把握を省力化、非属人化するために衛星データやドローン、AIを使う方法「衛星・ドローンによるゴミ漂着状況診断システム」が構築されています。

このシステムは昨年のモーリシャス重油流出事故の被害状況の可視化にも貢献したそうです。

こうした取り組みが、世界の海洋環境が保たれることを願うとともに、自分に出来ることもやっていきたいと改めて感じました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

こうした投稿を一昨年7月から行ってきました。以下のマガジンにまとめていますのでよろしければ覗いてみてください。