#436 鎌倉時代にあった「モダンアート」!?〜『国宝手鑑「見努世友」と古筆の美』展@出光美術館〜

出光美術館で6月5日まで行われてる『国宝手鑑「見努世友」と古筆の美』展で前衛芸術(!?)を見てきたので、メモ。

1、どんな展覧会?

もちろん、モダンアートではなく、出光美術館が所蔵する「古筆」(こひつ、と読みます)と呼ばれる、平安時代・鎌倉時代の優れた筆跡の数々と、3年の復元作業を経た、国宝「見努世友」(江戸時代に古筆の鑑定を専門職とした古筆家が製作した古筆の見本集)を公開するものです。

大きく4部に分かれた最後には、「掛物ほど第一の道具はなし」と利休が述べたことから茶道具も展示されています。

ざっくりいうと、書と茶道具の展覧会、です。

が、そこは出光美術館。国宝やら重要文化財やらが含まれて、見どころいっぱい、です。

2、「かな」はモダンアート!?

元々書には疎いので(そもそも9割は読めません笑)、「形」として拝見していたわけですが、本当に驚きの連続でした。

(以下は、書に全くもって疎い素人の個人的感想です。専門的解説ではありませんので、あらかじめご了承ください。すいません。)

驚きの1つ目は、中国から伝わった漢字を、文字を持たなかった日本語の音を記録するのに転用し、そこから「かな」という文字を生み出した過程です。

知識として知っていても、当時書かれたものを時代ごとに見ていくと本当にすごいです。いかに自分達のものとして消化していったか、しかも、それを書として完成させていく過程も興味深い。

驚きの2つ目は、圧倒的な「自由」です。

漢字は中国から伝わったので、王羲之、顔真卿などの絶対的な手本があります。一方で、「かな」は自分たちで、いわば、勝手に崩してしまった字、ですから、書として手本となるものがありません。

漢字と違って曲線が多い「かな」の特徴もあるでしょうが、この、「勝手に崩した」ことで得た「自由」もあるのでしょう。表現が圧倒的に伸び伸びしているように感じられます。

そして最後、驚きの3つ目が、「配置のモダンさ」です。

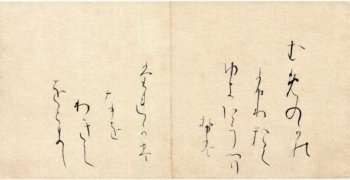

例えば、こちら。

いかがでしょう?この配置。

もちろん、継色紙ですから、書かれたものから切り貼りされてしまったものではありますが、上部のスペースの使い方はそのままでしょう。

なかなか大胆ですよね。

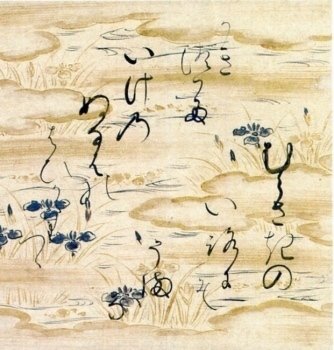

例えば、こちら。

いかがでしょう?

中国にも水墨画に字を添えているものはありますし、その場合の字の配置というのは絵も考慮して配置されますのでさほど珍しくはないのですが、本作は元々絵が描かれた色紙に、その模様を考慮した歌を配置しているのです。

自由な遊び心が感じられますし、天皇という地位の高い人が「かな」でこうした遊びをしていた、ということにも驚きました。

逆にいうと、「かな」だからこそ遊べた、のかもしれません。

そして、最後にご紹介したいのは、こちら。

いかがでしょう?

(今回の展覧会の作品ではありませんが、図録がないため似たものを掲示しています)

もう、完全に自由、です。

これって、当時としたら前衛芸術だったのでは?と。

情報を記録し伝える、という文字の役割から完全に離れているように思えます。先ほどのように背景に絵があってそれに呼応する配置、というのは想像の範囲内です。

でも、これは、無地の紙に書かれています。

今の水準で見てもモダンアートだ、と個人的には思ってしまいました。

3、まとめ(所感)

いかがでしたでしょうか?

勝手な解釈ではありますが、「かな」が持つ自由がさまざまな創造性を刺激し、多彩な表現を生み出したことが実感できる展覧会でした。

考えてみると、東洋美術史では重要なカテゴリとして「書」がありますが、西洋美術史には「書」はというものはありません。

もちろんカリグラフィーや文字をデザインとして扱って絵画のモチーフにした作品などはありますが、いわゆる東洋における「書」のようなカテゴリはないのです。

その中でも、日本は「かな」としてオリジナルな文字を持ったことで、手本がない、歴史がない、自由な表現ツールとして「かな」が発展していった、と言えるのではないでしょうか?

漢字が伝来するようになってたかだか数百年間で「かな」を生み出し、日本各地でそれを読み書きできる層が一定数いる状態まで持っていった、というのはすごいことですし、さらにそれを駆使して、モダンアートでは?と思えるような使い方まで創造してしまう…

日本にはこうした力があるのでしょうね。

我々にもあるはずです。

足りないのは、「自由」と「遊び心」なのかもしれない、と思った展覧会、でした。

ありがとうございました。

おまけ。

出光美術館は皇居脇のビル9階にあって眺めが素晴らしいです!