『夏の砦』染織工芸家、支倉冬子の、自身の《生》への回帰による芸術再生の物語

発行年/1966年

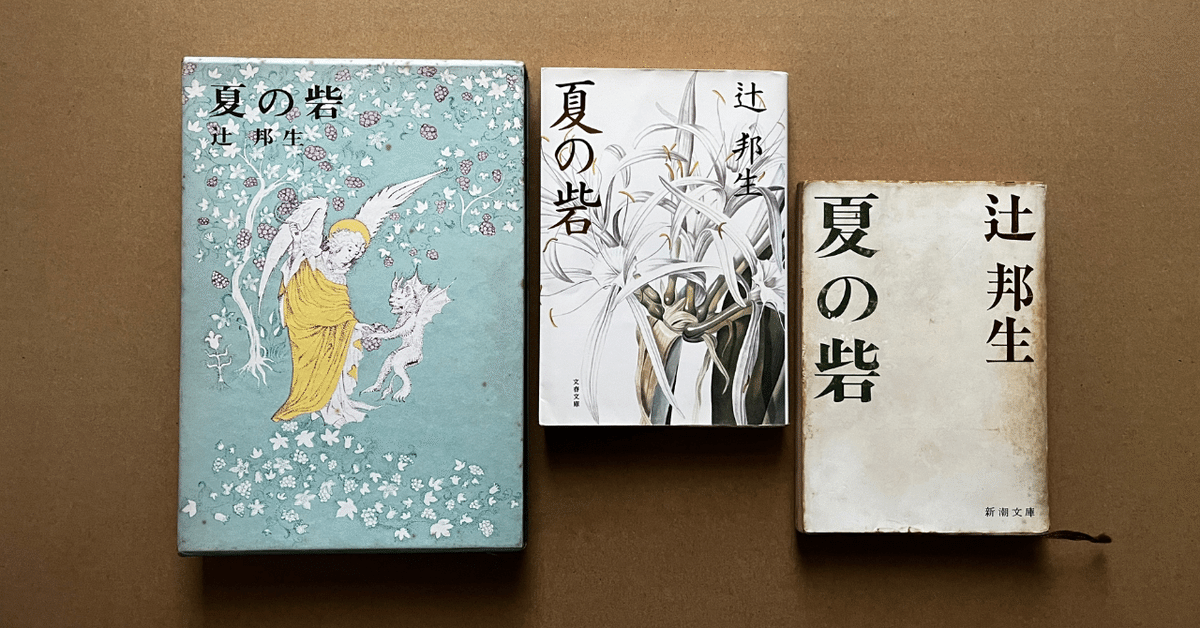

辻邦生さんのニ作目の長編『夏の砦』。何度読み返したかわからないこの初期の傑作を、また新たに読み返し、ようやくご紹介するに至りました、パチパチ!

改めて読んでみると細かい部分では忘れていた点も少なくなくまた、発見もあり、 支倉冬子(はせくらふゆこ)という女性に再び出会うことが叶ったような気がして、感動を抑えることができません。それほどこの作品は僕にとって忘れ得ない小説であり、人生を共に通過してきた大切な宝なのです。いったいこの小説の何が、それほどまでに僕を捉えて離さないのか、感想というより今回は特にそれについてお話したいとおもいます。よろしくお付き合いください。

1.小説『夏の砦』の概要

本作は純文学であり、エンタテインメントでも推理小説でもありません(学生の頃これを持ち歩いていたら、合唱部の部活の場で女性の先輩に、推理小説? と聞かれたことがありました)。もっと言うなら、支倉冬子というひとりの女性の心象小説です。なのでエンディングまでお話してもネタバレにはならないのですが、冬子が最後にどういった境地に辿り着くのか、そこは秘密にしておこうとおもいます。

物語は、支倉冬子が友人のエルス・ギュルデンクローネと、スウェーデンにほど近いフリース島でヨットの帆走中に消息をたったというところから始まります。そこから、冬子と多少の付き合いのあった日本人の「私」が、冬子の残した日記や手紙を頼りに冬子が消息を断つまでの軌跡を辿ってゆく、という、先にご紹介した長編第一作の『廻廊にて』と同じ手法で展開していきます。

ただ、物語は時系列で進んでゆくわけではありません。冬子の芸術の再生にとって重要な幼少期の記憶が、序章及び第4、5、7章で冬子のモノローグ(あるいは冬子の残した記述)といった形で語られます。

支倉冬子は美術学校の工芸科に入り、染織工芸を専攻するのですが、そこには同じ染織工芸を仕事にしていた母の影響とともに、もうひとつの理由がありました。そして、そのもうひとつの理由に繋がるある思いが、芸術に対する深い迷路へと冬子を導くことになるのです。

2.物語の登場人物

・支倉冬子

この物語の主人公です。染織工芸家(の卵)で、冬子の日記や手紙が物語の核となって進行します。冬子は染織工芸の勉強のために、北欧のある都市の工芸研究所に留学していました。

・ギュルデンクローネ姉妹(姉のマリーと妹のエルス)

冬子が留学していた街の市立図書館で司書をしていたのがマリー・ギュルデンクローネで、その妹がエルスです。ふたりは首府の北方150キロほどのところにある古い城館の城主、ギュルデンクローネ男爵の娘です。エルスは修道院が経営する寄宿学校の生徒だったのですが、ひょんなことから冬子と知り合いになり、それが理由で学校を退学になるのです。

・冬子の回想に登場する人々

・中の人/便宜上僕が名付けたもので、常時冬子と一つ屋根の下で暮らしていた人というほどの意味です(両親、兄、祖母、婆や、女中たちなど)。

冬子の生家は代々続く富裕な商家でした。けれど、学者肌の父には商才がなく、家は次第に没落し、やがては太平洋戦争の大空襲で焼けてしまいます。このあたり(戦争は別にして)、トーマス・マンの『ブッデンブローク家の人びと』の影響をおもわずにはいられません。

冬子の人格形成に一番の影響を与えたのがその母です。母は物静かで、親戚一同が集まって飲み騒いでいるようなときでも声をあげて笑うようなことはなく、黙って笑みを浮かべているような人でした。そんな母は冬子の少女時代に自殺してしまいます。それについて冬子自身がノートに記している部分があります。

父が、母の自殺は自分の仕事に対する自信を失ったからで、私たちは母のそうした純粋な気持に対しても、ひとりで先に逝ったことを許してあげるようにならなければいけない、と言ったとき、本能的に、父の言葉を拒もうとしている自分を感じた。母は絶対に仕事に対して自信を失ったのではない。母はもっと他の理由で死を選んだのだ。母をこの世に結びつけていたのは、むしろ染織の仕事であり、それがなければ、もっと早くになくなっていたかもしれないのだ。口には出さなかったが、私は強くそう信じていたし、それをいつか必ず証拠立てようと決心していた。

・外の人

冬子の親戚(蓑輪の叔母、母の弟)

末とその子の駿(すぐる)(末は以前祖母のもとで働いていた女中)

裏の借家に住んでいた仲買人の家族とその小さい一人娘

・その他

マリーの勤める図書館の館長

ギュルデンクローネ館の執事マーゲンス

館に長年勤めている大女のビルギット

終始ビルギットの足元にまつわりついて離れない小人のホムンクルス

美術学校の友人本庄玲子

・冬子の死の真相を求めてその事跡を辿る「私」

以上が、冬子に大なり小なり影響を及ぼす登場人物になります。

3.物語全体を霞のように覆う《死》について

支倉冬子は社交的な明るい性格ではなく、幼い頃から屋敷の中でひとりで遊んでいるような、内向的で思い詰めることのある女性でした。それもあって、本作は決して明るい小説ではありません。加えて、物語の中では何人もの人が亡くなっていきます。

冬子が初めて《死》を意識したのは祖母の死によってでした。しかし冬子がそこから得たのは、祖母が亡くなったという悲しみではなく、自らに突きつけられる自分自身の成長の姿なのです。

それは私が知った最初の死というものの姿であり、いや応なく、私たちは、自分の身うちの死によって、自らの死ぬべき宿命をそこに読みとらなければならないように、今も感じるのだ。おそらく祖母の死は、なお愚かしく幼い私の眼を通して眺められた死であるだろう。しかしそれがどのような眼を通してであれ、このような出来事を経ることによって、私たちは自分の無知な、幸せな、平穏な世界から別れをつげる。自分がもはやいつまでも飛行とびに熱中していられないこと、日ねもす築山の下の池で亀と遊んではいられないこと、いつかは学校の宿題や、叔母たちが悩まされていた試験を、同じようにやりとげなければいけないこと、などを漠とした形で理解するのだ。

他にも、蓑輪の叔母の流産、戦災で焼け死ぬ女中の末の息子駿(すぐる)(この駿は発達障害児童で、駿の話は今の若い読者からみれば受け入れられない、というような感想をレビューサイトで目にしたことがあります。しかし、書かれた時代にもよりますが、駿の存在も冬子の成長には欠かすことのできないエピソードのひとつだったのだとおもいます)、まるで駿の死をなぞるかのように、厩舎の火災で焼死する小さいホムンクルス。そして最後には、冬子とエルスも亡くなってしまうのです。

おもえば辻邦生さんの初期の作品では、登場人物がよく亡くなっています(『廻廊にて』のアンドレ・ドーベルニュや主人公のマーシャ、『ある晩年』の弁護士エリク・ファン・スターデン、『空の王座』の南村順三など)。それぞれの死は物語の中では決して必然ではなく、マーシャを除く全てが事故死なのだけれど、その死によってきっぱりと、物語を完結させようとする辻邦生さんの意図が働いているような、そんな気がしてなりません。

ただこの『夏の砦』におけるさまざまの登場人物の死は、冬子自身のそれを除いてもっと違う意味があるようにおもいます。重要なのは冬子の《生》であり、何人もの人を死なせることによって冬子の《生》を、より際立たせようとしているように、僕には感じられるのです。あるいは自殺した母の死以外、物語の中でそれぞれの役目を終えたということ、そういうことなのかもしれません。

4.本作のテーマ、社会における《芸術》とは何か

支倉冬子が画家ではなく染織工芸家を目指したのは、先にご紹介したように同じ染織工芸家だった母の影響からでしたが、それ以外にもうひとつ、彼女の中に芸術に対する不安が澱んでいたからでした。それに関する部分をニ箇所、あげてみます。一箇所は美術学校の頃本庄玲子が語った玲子の信念についてです。

玲子は繰りかえして、芸術作品は宗教や政治や実用などへの従属を脱して自分自身の目的(「それを美と呼んでも、精神性と呼んでもいいわ。」と彼女は言った)を追求するようになってから、はじめて<芸術>となり得たと主張した。「パルテノンの神殿はトルコ軍の火薬庫だったのよ。その前はいくらか淫靡な多神教の神殿よ。あの建造物に高貴な美を見いだして、その美のためにだけ跪くようになったのは近代人なのよ。」

(略)

「実用的な芸術なんて、言葉の矛盾もはなはだしいわ。芸術の世界と実用の世界は、火と水、天と地、月とすっぽんよ。昼と夜よりも違っているわ。実用の絆を脱したからこそ、それが芸術になれたのよ。(略)」

私は、母がそうだったように、自分も、いつか何か美しいもの、心に豊かさをもたらすもの、甘美な永遠を感じさせるものをつくりたい、という気持をも強くもっていたのでした。ところが、こうした美的な仕事は、橋をつくったり、ダムを築いたりする仕事とちがって、自分がただ美しいと思ったものをつくってゆく仕事ですから、言ってみれば、それは自分の判断だけで決めてゆかなければならぬ、純粋に自分だけの仕事です。

(略)

その橋の形態は、単なる気まぐれな美的要求よりも、まず構造的な要求の方が優先します。美的な要求は、ただその範囲の中においてのみ働くことをゆるされているにすぎないのです。この点では橋やダムの設計者は芸術家のように自由ではない、と言えそうです。彼らには無際限の自由は与えられていません。少なくとも芸術家のような自由は与えられていないのです。(略)私にはこの無際限の自由に不安を覚えるのです。

《芸術》とは何なのか? 冬子ほど深い思索に陥ったわけではないにせよ、僕自身、デザインを始めた頃には同じようなおもいによく捕われました。例えば新聞に折り込まれるチラシは誰も芸術作品とは思わないでしょう。では、劇場に貼り出される芝居のポスターではどうか? 会議室に並んでいる折りたたみの椅子は芸術ではないけれど、ヨーロッパあたりから輸入されるおしゃれなデザインチェアでは? 今でこそ画家としても活躍されているけれど、横尾忠則氏は当時は芸術家だったのか? あるいは山口はるみさんは? 芸術とそうでないものとの違いに迷い、自分が何を作りたいのかわからなくなったことなど、経験のある方もいらっしゃるだろうとおもいます。

こういった芸術論的な部分、それこそが、まさに僕がこの作品を愛してやまない理由のひとつなのです。

話は逸れますが、これと同じことを考えさせられた小説に、新田次郎氏の『銀嶺の人』があります。『銀嶺の人』は実在の女性クライマーをモデルにした山岳小説で、前半では駒井淑子と若林美佐子というふたりの女性が、女性初のマッターホルン北壁登頂を目指す、その過程が描かれます。

ふたりのうち若林美佐子が、鎌倉彫の彫刻家でした。美佐子は自分が登った山から見た雲の流れを彫りに活かしたいと思い、苦吟惨憺の末に鎌倉彫の基本である屈輪(くり)紋様を活かした流紋で、見事にそれを彫り上げます。それを師に見せるシーンが、僕は大好きでなりません。

それは特に新しい手法ではなく、古来からしばしば使用されてきたものであったが、美佐子のそれは彫刻の手法そのものより、雲と滝との対照の美に重きを置いているようだった。終局的には屈輪紋様に生かしたところが非凡であった。

「一時あなたは屈輪紋様から離れた。再び屈輪紋様に帰ったときには、私には近よることもできないような新しい境地を歩いていなさる」

と松磬は彫刻に向って話しかけるように云った。

そして美佐子は彫り上げた手鏡を自分で塗りまで行いたいと考えるのですが、鎌倉彫はもともと分業制だったため、それは叶いません。そこで、塗師の文朱堂村岡又兵衛に依頼をするのですが、その出来栄えゆえに又兵衛も思わずひるんでしまいます。それでも受けた以上は美佐子の思いに叶うものにしようと、鎌倉彫を代表する近藤新太郎にその手鏡を見せ、教示を仰ぎます。

近藤新太郎は手鏡の持ち手の端に開けられた穴に着目し、その意味を又兵衛に問うと、美佐子はそこに紐を通し、マッターホルン登頂の際、首から下げてゆくのだと答えたそうでした。

「君はこの穴は単なる緒を通す穴と見ているのかね」

厳しい目で云った。

「若林さんがそうだと云いました」

「彼女は用途を云ったのだろう。用途だけを云えば、これは手鏡だ。そんじょそこらの小物屋に並んでいる手鏡と違ったところはない。だが、ひとたび、目のある人が見ればこれは芸術品になる。鎌倉彫とはそういうものだ」

はいと答えて村岡は頭を下げた。

近藤に叱られていることは分っていても、なぜ叱られたのか不明だった。

「この鏡の柄の末端の穴は緒を通す穴である。しかし、彫りの上から解釈すると、これは渓流を受け止める淵である。雲の滝を受け止め、更に渓流の渦をがっちりと受け止めた永遠の淵なのだ。この淵がある限り水は永遠に流れる。そして雲もその流れを止めることがないのだ。この構図の要に当るのがこの淵になっている」

美佐子の彫った手鏡、その日常性と芸術性、こういったことが、僕を惹きつけてやまないのです。

5.冬子の、自身の《生》への回帰、その意味するもの

『夏の砦』の中で僕が更に好きなのは、第七章の「島の家」の場面です。

「島の家」は、支倉家が持っていた海の別荘でした。この別荘の情景は、辻邦生さんが奥様の辻佐保子さんから聞いた、奥様の子どもの頃の光景が元になっているそうです。そしてその場所は浜松の弁天島のあたりというのですから、より一層親しみを覚えずにはいられません。加えて、少女だった冬子と兄や親戚の子どもたちが一緒に過ごす夏の情景が、(場所も違い、暮らしぶりも比べものにならなかったとは言え)高校一年まで海の側で過ごした自分の記憶と少なからず重なる部分があり、懐かしさとある種の感傷を覚えずにはいられないのです。例えば次のようなシーン。

(略)しかし夏のはじめの人気ない桟橋の上からみると、細い、ひっそりした水路には、見るともなく潮が流れ、その鏡になった静かな水面には、真昼のあかるい積乱雲と、幾艘かの舟のかげがひっそりと映っているだけだった。しかし、ずっと桟橋に近い水面をみると、空の反映の奥に、水底のやわらかい砂地がところどころに黒い瓦礫や石や錆びた鉄具の頭をのぞかせながら横たわっていて、そこに太陽が、どうかした拍子に、金色の波紋をゆらゆらえがきだすことがあって、そういうとき、それはちょうど砂地のなめらかな起伏にそって、甘美な旋律が鳴りひびいていて、それが水底であるために、響きとなって聞えてこないとでもいうように、幾重にも、淡い金色の輪となって、ひろがっていった。また時には、一群の銀色のきらめきが、耳にきこえぬフルートの音のように、水にうつる雲の奥をかすめて過ぎていったが、それは、やがて兄と四ツ手網でとることになるどんこつやはぜの群れなのだった。

(どうでもいいことですが、「どんこつ」のことを僕たちは「どんこ」と呼んでいました)。

最初に読んだ頃、これらの冬子の回想録にどんな意味があるのか、よくわかりませんでした。でも今はそれがよくわかります。冬子は、橋をつくるのとは違い、いわゆる《美》だけを追求する芸術⎯⎯自分が「これこそが芸術だ!」と言ってしまえばそれですむ《芸術》⎯⎯というものの自由さに不安を覚えたのです。そこに、例えば橋をつくる際の強度だとか必要性だとかと同じような支えとなる何かを求めずにはいられなかったのです。そして、それを生み出す《自分》を作り出した自身の《記憶》、それこそが、自分が作り出した芸術の支えになるものであることを、長い精神的彷徨の末に悟ることができたのでした。

けれどそれは、ただ自分が「これは芸術だ!」と言ってすましていられることとは違います。自分が生きてきた歳月の中には、さまざまの経験や、思想や出会い、あるいは別れといったものが含まれています。芸術家は、例えば農夫が畑を耕して作物を収穫するように、そういったものを支えにして《美》を生み出してゆくのです。そうやって生み出された芸術の有用性は、作品そのものが如実に語っているはずです。

6.本作のモチーフ「グスターフ侯のタピスリ」とは

ところで本作の中で特に重要なモチーフとして登場するものに、支倉冬子が初めからこだわり続けた四枚綴りの「グスターフ候のタピスリ」があります。これは四季の農耕図を織り出したもので、冬子は美術学校の図録か何かでこれを見、その場でこれに心酔してしまったのでした。冬子が留学先を選んだのには、そのタピスリの実物が展示してある美術館から程近いという理由があったからです。

「私」が支倉冬子に薦められるままにそのタピスリを見た感想が、物語のごく早い部分に出てきます。その初めと終わりを抜粋します。

私にとってその「グスターフ侯のタピスリ」は四枚つづきの立派な壁飾りというほかなかった。その四枚はそれぞれ四季の農民の労働と生活をあらわしていて、解説によると、図柄はゴシック様式初期の、ぎごちない、稚拙とさえみえる、かたい線で描かれているが、その素朴な味わいはこの時期の作品に共通する敬虔な感情に根ざしているということだった。

(略)

そして四聯一組にして見てゆくうちに、私たちのほうがいつか幻想の花の群れのなかに漂っていて、四季の循環(めぐり)の律動を健康な脈搏のように感じてゆくようになる。私自身、果してそこまで感じられたかどうか、自信はないが、冬子が後になって(というのは、彼女は、かなりながいこと「グスターフ侯のタピスリ」を見にゆかなかったし、その評価も否定的だったが、その失踪の直前、彼女はふたたびこの作品を見なおし、以前にまして陶酔したような調子で話すようになったからだ)言った言葉から察しても、私がここに書いた事実には間違いないものと信じている。

グスターフ侯というのは十字軍遠征の頃、この地を治めていた国王で、マリーがその年代記のフランス語訳を行っていました。そして、グスターフ侯の前に現れた年老いた織匠が、十字軍に参加できないかわりにといって制作したのがこのタピスリだったというのです。のちに冬子はギュルデンクローネ家の仮想舞踏会に出、そこでホムンクルスの焼死事件に遭遇するのですが、それによってかつて戦災で死んだ駿の記憶が目覚めることになります。ギュルデンクローネ姉妹との出会いといい、マリーがグスターフ侯の伝記の翻訳を行っていたことといい、すべてが冬子の芸術再生につながる運命だったのです。

話は前後しますが、研究所に着くと冬子は胸をときめかせてそのタピスリを見に行きます。けれど、直接目にしたタピスリは想像していたのとは違い、糸のほつれや褪色の目立つ、単なる<モノ>にしか見えませんでした。それを、最初に図録で見たときのような気持ちで見られるようになるためには、そのタピスリを、芸術としてでなく、農耕などの仕事のひとつとして織った織匠がいたということに思いがいくようになる必要があったのです。まさにそれこそが、冬子が《芸術》の基盤として求めていたものに他なりませんでした。

確かに、特に最近の現代芸術においては、作家本人が「これが芸術だ!」と言ってしまえばそれで通ってゆくような風潮が感じられます。もちろん、そこには作家本人の思想や主張やテーマがあるのでしょう。けれど、説明してもらわなくてはわからないテーマとはいったい何なのでしょうか? 《芸術》が《芸術》として存在し続けるために、あるいは生活の場で光を放ち続けるために、本当にそれでいいのでしょうか? 冬子が最後にたどり着いた境地、それこそがその答えだと僕はおもいます。

7.最後に

この作品のタイトル『夏の砦』についてですが、作品を覆っているのは先に述べた<死の影>であると同時に、夏の海や、青空や、城館を取り巻く森の緑などの香りです。最後に冬子が過ごしたのはそのまま<夏のギュルデンクローネ館>でしたし、冬子の幼少期や少女の頃の回想も、そのほとんどは夏の日の出来事でした。そしてそれは冬子の《生》そのものであり、その《生》が支えた《芸術》を意味しているのだと、僕はそう考えています。

【追記】

辻邦生さんの文章の美しさはセンテンスの長さにあります。長いが故により繊細で、途切れることのないメロディーのような美しさが醸し出されるのだと、僕はおもっています。文章を書く際センテンスはできるだけ短く、というのは、読みやすい文章を書く上での常套手段だとはおもいますが、個性ということで言うならば、長い一文を如何にうまく扱うことができるかということも、例えばエッセイや、それこそ小説などではありなのではないでしょうか? しかしそれにはごく基本であるところの主語述語が明確でなくてはなりません。例えば次のような具合です。

私は、記憶にない幼少期のころには、この島の家にきて、はじめて床につく夜に、ひどく泣いたということを母から聞かされたが、思いだしうるかぎりでも、この家ではじめて寝る夜の糊のついたシーツの感触や、耳の下できしんでいる枕の固さや、どのようにむきを変えてみても逆さに寝ているような感じになる寝心地の悪さや、それに遠く、どこか青白い月の光の下で、黒く、動物のように、たえず打ちよせている波の音や、また時によると、底ごもりして鳴りつづける松林をすぎてゆく風の音などは、私の部屋での寝心地のよさ、身体ばかりか、趣味や不安や数々の思い出をすら、やわらかいぬくもりで包んで、外界の寒さ、窓に鳴る風、戸にうちつける雨から護ってくれるあの甘く、すべすべした感触とは、まったく異なったものであることを、刻々と鋭く感じさせてゆき、島の孤独にまだ慣れていない私の感覚を、注意深い、神経質なものにさせた。

そしてもちろん辻邦生さんは、一段落の中に全く句点のないこの長い一文を、おそらく意識的に書いたに違いないのです。そうすることによって、繰り返し聞こえる波の音や風の音の、終わることのない連続性を、読者に感じさせようとしたのだとおもいます。この、比喩や形容を連ねた長い文章も、僕がこの作品を好きな一因であるのは言うまでもないことです。

【今回のことば】

たしかに道のべの花を見ても、それが頁の余白にかきこまれたやさしい花と感じられるためには、その花が自分自身の本の頁に書きこまれている必要があるのです。しかし誰しもが自分の本の頁にこうした映像を見るとは限りません。私は、ずっと以前に、自分の書物にかきこまれた青い海や、淡紅色の立葵や、廊下にうつる青葉の色を知っていたような気がします。夕日に照らされて、まるで多色刷りの、赤だけがずれてしまった絵本のように、木立も、人々も、家も、赤にふちどられていた風景を、私は自分の本の頁のなかに、大切にしまっていたように思います。たしかにそれは橋や道路やダムをつくるには役立たない、一頁一頁に閉じこめられた世界ではありますけれど、橋やダムをつくった人たち、それを使って生活する人たちが、最後にやってくるのは、この本の頁に閉じこめられている世界なのです。