#7鉄棒運動の特性を活かす教材研究のポイントと実践例

知っトク!学級経営⑥ 「教材研究とは?」

1はじめに

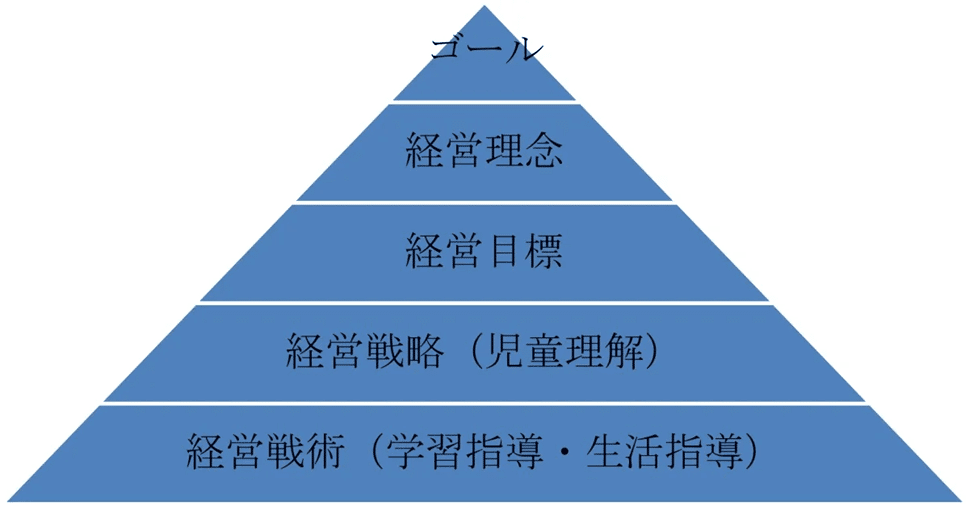

学習指導=授業は、経営戦術にあたります。学級経営ピラミッド図でいくと、一番下に位置付けられます。下の↓ 図をご確認ください。

経営戦術って言われてもよくわからないという方は ↓ をご覧ください。

わたしたち教員は、経営理念の重要性は認識してはいても、日々授業準備に追われています。

今回は、その授業準備に追われないための方法論でもあります。

一度理解してしまえば、それほど大変でありません。

授業準備には大きく2つの準備があり

①教材研究

②授業デザイン

の2つです。

今回は、授業準備編その1として、教材研究に焦点をあてて説明していきたいと思います。

2教材研究とは?

教材研究とは、

①教科・教材の特性を知ること

②系統性を知ること

③児童の実態を知ること

この3点がを合わせたもののことを表します。

深く教材研究していく場合には、

④教材教具の比較検討

⑤これまでの実践の調査

なども必要となってきます。

今回は①~③までについて説明していきたいと思います。

教材研究では、教科・教材の特性や基本をおさえることが何よりも大切です。

体育を事例にして考えてみましょう。

3事例紹介(体育の領域)

みなさん、体育にいくつの領域があるのか知ってますか?

また、明日の体育の授業で行う予定の内容はどの領域で、どんな系統性があるか理解していますか?

体育の領域

①体つくり運動(3~6年)体つくりの運動遊び(1,2年)

②器械運動(3~6年)器械・器具を使っての運動遊び(1.2年)

③陸上運動(5,6年)走・跳の運動(3,4年)走・跳の運動遊び(1,2年)

④水泳運動(3~6年)水遊び(1,2年)

⑤ボール運動(5,6年)ゲーム(1~4年)

⑥表現運動(5,6年)表現リズム遊び(1,2年)

⑦保健(3~6年)

7つあります。

この中から今回は、器械運動の鉄棒運動について考えてみましょう。

4鉄棒運動の特性

3年生ではじめての鉄棒の授業があるとしたら、みなさんどんなことを準備しますか。

鉄棒カードを印刷するだけで終わっていませんか?

鉄棒カードさえあれば、授業はなんとかなりますが、カードの印刷をもって鉄棒の授業の準備が終わったとは言えません。

というより、教材研究は全くしていません。教材の特性を知らないまま授業するなどあってはなりません。

体育の学習では、領域ごとにそれぞれ、運動の特性があります。その運動の特性を全員が体験でき、楽しさを実感させることが大切です。

中学年の鉄棒運動について、学習指導要領体育編には

「支持したり、回転したり、逆位になったり、懸垂したりすることなどの技に挑戦し、その技ができる喜びに触れることのできる運動」

とあります。

つまり、ぶら下がったり、回ったり、逆さになったりして、いろいろな動きに挑戦することが楽しい運動であり、できる技を組み合わせることができると、その楽しさも増大する運動であることが、この鉄棒運動の特性だと言えます。

そして、この特性を実感させられるような計画を立てないといけません。

令和になっても、いまだ、逆上がりばかりを熱心に指導する先生がたくさんいます。なので、回転技が1つもできない6年生がたくさんいるのです。

みなさんの学校ではどうでしょうか?

体育の教材研究をする場合、学習指導要領を積極的に活用していきましょう。(他の教科もですが…)

学習指導要領体育編の中学年の技の例示として、

①腹を鉄棒に掛けて前に回る支持系の基本的な前転グループ技

(1)前回り下り(発展技:前方支持回転)

(2)かかえ込み回り(発展技:前方支持回転)→だるま回りのことです

(3)転向前下り(発展技:片足踏み越し下り)

②足を鉄棒に掛けて前に回る支持系の基本的な前方足かけ回転グループ技 (1)膝掛け振り上がり(発展技:膝掛け上がり)

(2)前方片膝掛け回転(発展技:前方もも掛け回転)

③ 腹を鉄棒に掛けて後ろに回る支持系の基本的な後転グループ技

(1)補助逆上がり(発展技:逆上がり)

(2)かかえこみ回り(発展技:後方支持回転)→だるま回り

④足を鉄棒に掛けて後ろに回る支持系の基本的な後方足掛け回転グループ技 (1)後方片膝掛け回転(発展技:後方もも掛け回転)

(2)両膝かけ倒立下り(発展技:両膝掛け振動下り)

→こうもり手つき下り・こうもり振り下り

えっ!こんなにあるの?と思った方も多いでしょう。

学習指導要領が改訂され、かなり詳しく技の例示がされるようになりました。

こんなに技がいっぱいあったら、どうしていいかわからないという人も多いかと思います。

これは3,4年生の間に身に付けさせたい技の例示なので、前方系の技を3年で取り組み、後方系の技を4年で取り組ませるなどするとよいでしょう。

5指導の系統性

3年の鉄棒の教材研究をしています。

まず、2年生までにどんな技を身に付けていなければいけなかったのかを学習指導要領で調べます。

次に、3年生以降の系統性や、高学年になったらどんな技ができるようになっていないといけないのかを調べます。

それから、クラスの子ども達の鉄棒実態はどうなっているのかを調べます。

最後に、受け持つクラスの子どもたちに、この学習で身に付けさせたい技や力は何かを考えます。

この系統性を知らない人や、調べない人がなぜか、たくさんいます。

なぜか?

面倒くさいからだと思います。さらに体育には教科書がないからでもあります。

6実態調査

特性と系統性が分かったら、次は実態調査です。

私の経験では、4月の中旬までに実態調査もかねて、鉄棒がどれくらいできるのか確認します。10分あればできます。

確認することは、4つです。

①腕支持(つばめ)ができる子の割合

②腹支持(ふとんほし)ができる子の割合

③足支持(こうもり)ができる子の割合

④だるま回りなどの回転技ができる子の割合

授業中に時間が取れない時には、休み時間に確認したこともあります。

この実態調査をもとに、学習カードを作成します。

つまり取り上げる技の構成を考えるということです。

例えば、3年生になって、ふとん干しができない子がクラスに5~6人いたら、鉄棒が苦手な子が多い可能性あるので、2年生で学習した技を中心に組み合わせていきます。

また、こうもりが出来ない子が多くいたら、鉄棒以外でも、逆さ感覚を養えるように計画を立てます。

つまり、仮に同じ学年をもったとしても、前回使ったカードの使い回しはしません。

吟味した上で再構成します。

7まとめ

教材研究には、

①教科の特性を知ること

②系統性を知ること

③実態を知ること

が大切でしたね。

お忘れなく!

これができたら、単元のゴールが見えてきます。

大変そうに思うかもしれませんが、一度つくってしまえば、それほど時間はかかりませんのでご安心下さい。

授業名人などと言われるような先生は、当然ですが、学習指導要領はだいたい把握しているかと思います。

まだ続きはありますが、長くなってしまうので、今日はこのへんまでにします。

次回は、授業デザインについてお話したいと思います。

参考になる方がいたら、幸いです。