銅鐸の謎解き

大和朝廷の全国統一 第五話 第十代 崇神天皇 ⑤

銅鐸は溶かしてリサイクルされた!?

今回の記事内容は未検証ですので、私の仮説としてお読みください。結論から言いますと、

「銅鐸は、溶かして銅鏡や銅剣に鋳なおした(再利用した)」と思います。

「銅鐸」、「銅鏡」、「銅剣」は、遺跡や古墳から出土したものは錆びて青緑色ですが、鋳造時は銀白色もしくは金色に輝く青銅製品で、原材料は同じです。

「銅鐸」はある時期を境に姿を消し、どれも村外れの丘陵の麓などに埋められた状態で発見されています。何に使われたのか、なぜ埋められたのかは謎とされますが、私は、大和朝廷が「銅鏡」や「銅剣」つくる為に、村々から「銅鐸」の供出を求めたのではないかと考えています。そして、供出に抵抗する者は村外れの目立たない場所に銅鐸を隠したのではないかという仮説をたてました。

これまでに『日本書紀』の記述や奈良や周辺各地の遺跡などを関連付けていろんな記事を書いてきましたが、この仮説に至る関連事項を簡単にまとめます。

稲作の普及とムラの形成

奈良盆地では、紀元前5世紀頃に水田稲作が始まりました。

稲作の普及に伴い各地に邑が形成されました。それらのムラからは、一様に祭祀に使用されたとみられる「銅鐸」が出土します。銅鐸が大和の各ムラから出土することは、「◯◯王朝」などいう特定の王朝が存在したわけではありませんが、「祭祀を共有するネットワーク」がすでに存在したことを示していると考えます。

「銅鐸」は、紀元前2世紀から紀元2世紀にかけて約400年間、製作されました。奈良盆地では唐古・鍵遺跡などで工房跡が確認されています。銅鐸は大和だけでなく、近畿、東海、中・四国など広範囲で出土しています。

大阪府茨木市にある「東奈良遺跡」も、唐古・鍵遺跡と並ぶ最大級の銅鐸生産地です。日向から東征してきた神武天皇は、祭祀ネットワークを束ねる大己貴神(大国主)直系一族の娘と血縁を結びました。その時代を私は紀元前後と想定しています。[記紀]には皇后媛蹈鞴五十鈴媛命のことが、事代主神と三島溝橛耳の娘玉櫛姫の間に生まれた娘として記されています。名前にある「蹈鞴」は鉄ではなく、銅鐸を指していることは三島溝橛耳の地元に「東奈良遺跡」があることで説明できます。

※「たたら」=「たたら製鉄」ではありません。「たたら」はふいごのことです。「たたら製鉄」は1世紀にはまだ行われていません。

銅鐸の製法と貴重な資源

滋賀県野洲市には銅鐸博物館(野洲市歴史民俗博物館)があり、日本最大の銅鐸が出土しています。 「青銅」をつくるための材料は、銅・錫・鉛です。このうち「鉛」は日本では採取できず、どこかから輸入しなければ銅鐸や銅鏡、銅剣も製作できません。鉛は同位体の分析によって産地を判明することができます。畿内も初期には朝鮮半島の鉛を使っていますが、ずっと朝鮮半島産の鉛を使っていた九州と違って、畿内では弥生後期になると中国華北産の鉛が利用されるようになります。また、九州では青銅の鋳造に石の鋳型を使っていますが、畿内では後期になると砂による鋳型を使い始めたために大型化が実現します。

原材料や製法の違いから、弥生後期(倭国大乱の後)には、九州勢力を介さず、中国と交易し畿内へ鉛を持ち込むことのできる勢力がいたということになります。

祭祀の変遷

奈良盆地で弥生時代最大の集落であった唐古・鍵遺跡は、2世紀後半にまるで纏向遺跡へ移転するかのように姿を消します。また、「銅鐸」もその少し前から作られなくなります。「銅鐸」が姿を消すのは、他の地域よりも大和が一番早かったようです。

弥生中期までは銅鐸の鋳造を主導していた大和ですが、後期に入ると周辺地域の銅鐸が大型化するのにもかかわらず、大和では大型銅鐸の出土が極めて少なくなります。

前述の「九州を介さず中国と交易」をしていたのは、大和でも九州でもない勢力の可能性が高いかもしれません。

纏向遺跡

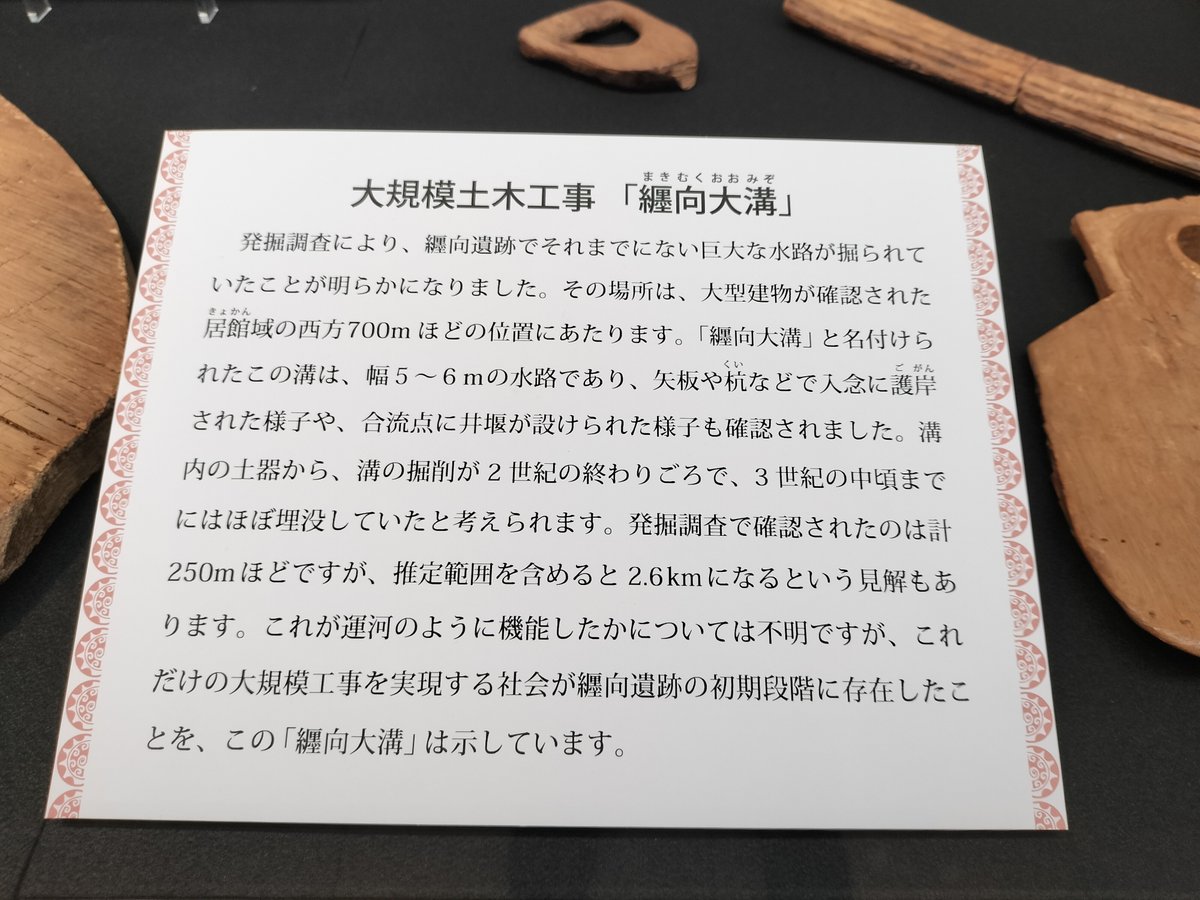

纏向遺跡は2世紀の後半、「纏向大溝」(人工の水路)の掘削から始まり、3世紀中から後半にかけて最盛期を迎えます。

纏向遺跡では、「纏向石塚古墳」を皮切りに、ホケノ山古墳などの纏向型前方後円墳が造られました。やがて、古墳時代の始まりとされる「箸墓古墳」が築かれます。

箸墓古墳は宮内庁治定で発掘はできませんが、最新の調査では3世紀中頃に築造されたといわれています。『日本書紀』には、築造の様子が記されており、箸墓古墳は崇神天皇の時代ととらえられています。私の想定と照らし合わせると、神武天皇東征からおよそ250年後の出来事です。(その間は欠史八代天皇の時代にあたります)。

余談ですが、魏志倭人伝には「其死有棺無槨 封土作冢」とあります。つまり、(倭国では)人が死ぬと棺におさめるが【槨】は無い。土で封じて盛った墓を作ると記されています。邪馬台国畿内説の人は、「卑弥呼が死んだとされる247年と箸墓古墳の築造年がピッタリだ」と言いますが、箸墓古墳のすぐ東に位置するしホケノ山古墳には【槨】があります。魏の使者が纏向を訪れていたなら、ホケノ山古墳を知らないはずは無いと思いますけど・・。

箸墓古墳について、『日本書紀』では崇神天皇紀にその築造の様子が記されています。また、纏向には第十一代 垂仁天皇と第十二代 景行天皇の宮があったと伝えてます。「纏向大溝」の工事は崇神天皇の時代から始まったと考えられます。

銅鐸から銅鏡へ

この時代に「銅鐸」が姿を消し、代わって「銅鏡」が作られ始めたわけですが、この「銅鐸」から「銅鏡」への移行を根拠に王朝交代を唱える方がいます。これまで述べてきたように「銅鐸」は皇孫のルーツとは関係ありません。神武天皇が大和に入り、銅鐸祭祀のネットワークを束ねる大己貴神直系一族と血縁を結ふ中で、欠史八代の時代にそれを深めていったのです。

皇祖神天照大神の御霊代は神話の時代に遡っても「鏡」です。その「鏡」がどのように祀られていたかというと、『日本書紀』には、崇神天皇5年に国内で疫病が蔓延し、宮中にまつっていた天照大神と倭大国魂神を、その神威を畏れて宮外に移したと記されています。つまり、それまでは宮中に祀られていたことになります。

農耕祭祀のために村々にあった「銅鐸」と天照大神の御霊代である

「鏡」は、持つ意味が全く異なります。この時の様子は『古語拾遺』に詳しいので引用します。

磯城の瑞籬の朝廷、すなわち崇神天皇の御代に至って、漸次、神威に対する畏怖の念が生じて、殿舎を同一になさることに対して、穏やかでないと感じるようになる。そのようなことから、改めて斎部氏に命じて、石凝姥の神の末裔と天目一箇の神の末裔の二氏族を統率して、新たに鏡を鋳造し、剣を鋳造させて、(本物の神器に代えて)護身用の御璽とする。これが現在践祚の当日に、奉献する神の璽としての鏡と剣とである。(後略)

その護身用の御璽の「鏡」を作ったとされるのは、以前「銅鐸」を製造していた大和の鏡作郷の工人たちです。

後述する「三角縁神獣鏡」のことを考え合わせると、最初は指導的役割を果たす中国の工人を招いた可能性も考えられます。

「鏡」は宮中にまつる護身用の御璽だけが作られたのではなく、崇神天皇が自らの教化を全国に広める為に四道将軍を派遣し、その教化に使われたのが、全国の古墳から出土し、これまで500面以上が発見されている「三角縁神獣鏡」ではないかと考えるのです。

魏志倭人伝(正式には魏志烏丸鮮卑東夷伝倭人条)には、魏が「金印」とともに「銅鏡百枚」を卑弥呼に下賜したと記されているのですが、「三角縁神獣鏡」こそがその鏡ではないかと一時期騒がれました。特に、邪馬台国畿内説を唱える人々は「これで決まり」と思ったかもしれません。しかし、その後、各地の古墳から次々と出土した結果、100枚どころか、現在までに500面以上発見されています。三角縁神獣鏡は、中国本土や朝鮮半島からは1枚も見つかっていないため、最近では「卑弥呼の鏡」だと主張する方はさすがに減ったようです。

黒塚古墳

奈良県天理市柳本町にある黒塚古墳は、3世紀中葉から後葉(260年〜)に造営された可能性のある前方後円墳です。江戸時代には柳本藩邸の一部に取り込まれ、墳丘は大きく改変されていますが、元々は箸墓古墳の二分の一で造られたのではないかと言われています。

石室内の遺物は地震で崩落していたために奇跡的に盗掘を免れていました。平成9年からの発掘調査では、33面の「三角縁神獣鏡」と「画文帯神獣鏡」が1面出土し、1カ所から発見される数としては最多です。

被葬者についてはわかりませんが、崇神天皇陵に近く、築造年代も3世紀中頃だとされているので、大変興味深い古墳です。

「大和朝廷が全国に教化を広めるために「鏡」や「剣」が用いられ、それらをつくるために「銅鐸」は溶かされ、リサイクルされた」というのが私の仮説です。銅も錫も鉛も当時は非常に希少かつ貴重な資源であったことは間違いありません。大和朝廷の教化については過去記事をご覧ください。

『日本書紀』の垂仁天皇紀では、五十瓊敷命(垂仁天皇の皇子)が「剣一千口を作って石上神宮に納めた」とあり、その後物部連が代々石上の神宝の管理をするようになった経緯が記されています。一千口の剣が、鉄剣なのか銅剣なのかは記されていませんが、時代的に考えてこれも銅鐸をリサイクルした銅剣の可能性があると思います。※実戦的な武器というより祭祀用だと思います。

大和に青銅材料を運んだのは誰?

今回の話の途中で「九州を介さず中国と交易を行っていた勢力」と書きましたが、私は物部氏・尾張氏・和珥氏(彦坐王系)がそのことに深く関わっていると考えています。欠史八代シリーズで第九代開化天皇の帝紀は、ほぼ物部氏系の人物とされていますし、垂仁天皇紀では和珥氏系の彦坐王の血統が目を引きます。このような点についても順次掘り下げていきたいと思います。

これで一応崇神天皇紀は終了とし、次回からは垂仁天皇関連の記事を書いていく予定です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ヘッダーは崇神天皇陵の画像です。