【前編】大江健三郎「セヴンティーン」太宰治「女生徒」 書評

言葉というものは、どうも、話し言葉と書き言葉があり、それはべつべつにそんざいしているように思える。もちろん、言文一致という話とはべつにして、それは現代のわれわれの生活レベルにおいても偏在している。

簡単な話、本にかいてある言葉をそのまま読み上げれば、それは本の言葉とわかる、論理的でなくもはや感覚的にそう思ってしまう。ただ、話し言葉と書き言葉がべつべつにそんざいしていたとしても、それが言葉であるかぎりにおいて、この二つをわけることはできない。

たとえば、読み上げてもいないのに文字を追っているうちに語り手の息遣いがなまなましく意識させられる小説がある。大江健三郎「セヴンティーン」と太宰治「女生徒」はまさしくそういった小説であろう。

なまなましい息遣いをのこした文体は読み手のわれわれの感覚、本能的なものをあおり、嫌悪感を呼び起こさせる、もしくは、うっとりさせられることもある。こうした小説では、三人称視点でえがかれる小説や、語り手が俯瞰的な立場からたんたんと事実をつみかさねる小説ではなく、読み手に対して語り手が直接かたりかけているようにすら感じられる。

長編の小説を読むことをかりに、「水辺からふかく水中にもぐりこんでいく行為」だとするのならば、これらの小説を読むことは「水辺で水をかけあい戯れている」だけだろう。もちろん作品にこめられた意図や世界を解読することが不可能なわけではない。しかし、そうすることよりも、「水辺で水をかけあい戯れる」ことの方が断然楽しいのだ。

この書評はあらかじめ前編、後編とわけて投稿することにきめている。前編では「セヴンティーン」をあつかい、後編では「女生徒」をあつかう。どちらから読んでもとくに不備はないように思う。

2023年のこと

大江健三郎がなくなったのは去年、2023年三月のことだった。とくにテレビもつけない、ネットニュースもあまりチェックしない私は駅のプラットフォームにはりだされた紙でその訃報を知った。同じ月についで坂本龍一も逝ってしまった。いったいなんの偶然だろうか。今年の八月には松岡正剛もなくなっている。戦後に活躍した文化人が近頃おおくこの世を去っている。

大江健三郎といえば、大学生から作家活動を開始し、1994年にはノーベル文学賞を受賞している。作家活動が一年目のうちに「芽むしり、仔撃ち」を発表しこの作品によってはやくもかれの文学史は一段落する。そののちの「万延元年のフットボール」はノーベル文学賞を受賞するきっかけの作品であるし、これはかれの作家活動の前半を結論付ける集大成的な作品である。

「セヴンティーン」は「芽むしり、仔撃ち」と「万延元年のフットボール」との間に書かれた作品である。

政治的な側面のつよい作品であるが、現代に生きる私にとってはその側面はもはやあまり関係なく、表題が象徴するようにかれの描く少年像がこの作品の魅力であった。

私が読んだのは岩波文庫からでている「大江健三郎 自選短編」に収録されているものだが、新潮文庫「性的人間」にも本作は収録されている。大江健三郎にどれくらい興味をもつかによるが、大江健三郎のエッセンスをとりあえず楽しみたいのなら「大江健三郎 自選短編」をおすすめする。「セヴンティーン」他、芥川賞を受賞した「飼育」と「個人的な体験」と対をなす「空の怪物アグイー」が収録されている。

この不快感につけるべき名前

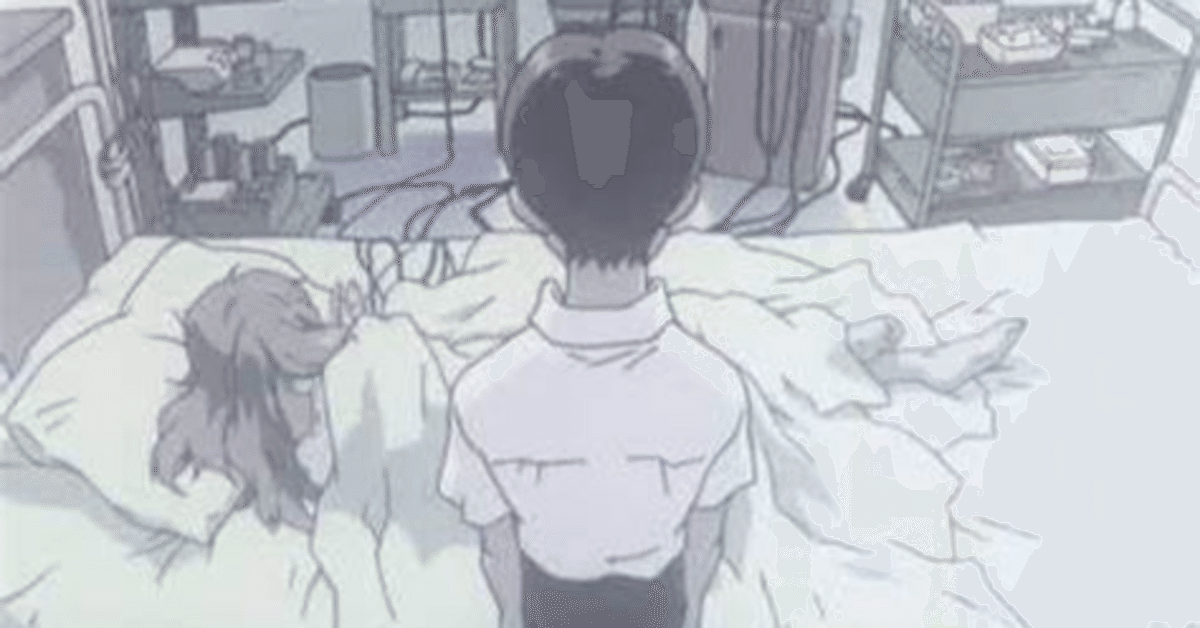

「独りよがりな少年」というモチーフがあつかわれているのを見るのは、これが初めてではない。エヴァンゲリオンのシンジ君、とりわけ映画「まごころを君に」のシンジ君と「セヴンティーン」のかれは似たような人物像をしている。というより、読み手に同一の不快感を抱かせる点で両者は似ている。

ああ、簡単に確実に、情熱をこめてつかむことのできる手を、この世界がおれにさしだしてくれたなら!おれは弱々しくあきらめて再びおれの船室のベットにたおれ、毛布のあいだをまさぐって性器をつかまえると自涜するためにむりに勃起させはじめた。明日は進学のための学力テストと体育の試験がある。二度も自涜したらおれは明日八百メートルを走る試験なんか無茶苦茶だろう。おれは明日にたいして漠然とした怯えを感じた。しかし恐怖の夜からせめてほんの短いあいだでものがれるために自涜するほかみちがないのだ。

どうにも、うんざりするほど独りよがりなのである。もちろん、物語のなかで家族や同級生の言葉をうけいれることはない。かれはつねに自分がどう他人から見られているのかを意識し、もだえる。

エヴァンゲリオンとちがうところは、エヴァンゲリオンは完結するまでに三十年くらいまたなければいけないのに対して、「セヴンティーン」は30分もあれば読み終わるということである。

また、こうした塞ぎこんだ自意識はただ塞ぎこむばかりで、なんの解決もみないように見える。かれをその自意識から救い出したのは、「右翼」としての活動なのである。

かれの右翼との出会いをきっかけに、物語の息遣いはかわっていく。つねに動揺し、不安定な文体は固まった一つの方向をあたえられ、断定的で傲慢なものにへんかしていく。ちょうど周囲から攻撃をうけつづけていた自我が他者を否定するという反撃に転じるのだ。

おれは勢いをこめてふりかえり、おれを非難している三人組の女事務員が動揺するのを見た。そうだ、おれは「右」だ、おれは突然の歓喜におそわれて身震いした。おれは自分の真実にふれたのだ、おれは「右」だ!おれは娘たちにむかって一歩踏みだした、娘たちはおたがいの身体をだきあって怯えた小さな抗議の声をあげた。おれは娘たちと、その周囲の男たちのまえに立って、それらすべての者らに敵意と憎悪をこえた眼をむけ黙ったままでいた。

かれはのちに「右」のことをさして「鎧」といっている。かれは作品通して正常な精神状態ではないため、言葉をしんようすることができない。「突然の歓喜におそわれて身震いした」、この歓喜の出自はさだかではない。かれにとって「右」の思想がすなわち思想的な発見だったのか、「女性的」なもの、すなわち「左」を威圧する武器を手にしその力をまのあたりにしたときの衝撃なのかはわからない。「右」が鎧であることをかんがみれば、後者であると推測できるが、これがどちらであるのかを決定することに大した意味はない。語り手にすら自覚のないあいまいな「意味」、「言葉」は定義がさだまらないまま感情へ変換され、読み手に息遣いとなまなましい感情をいだかせるのである。

つまるところ、本作品が政治的に、とりわけ「右翼」にたいしての強烈なアイロニーをもつとしても、そんなことはどうでもよく本質的えがかれているものは子供とくゆうの無知蒙昧さであり、刹那的な子供像なのである。一般的な意見として17歳ともなればそこそこ理性的なふるまいができるだろうということは置いておいて、子供のひとつの側面として、立場もない、寄る辺となるものもないあやうい子供の心情にどこまでも迫るという試みがある。

性的人間、政治的人間

政治的人間は他者と硬く冷たく対立し抗争し、他者を撃ちたおすか、あるいは他者を自己の組織のなかに解消して、その他者に他者であることを自ら放棄させる。(中略)

逆に性的人間はいかなる他者とも対立せず抗争しない。かれは他者と硬く冷たい関係をもたぬばかりか、かれにとって本来、他者は存在しない。かれ自身、他のいかなる存在にとっても他者でありえない。(中略)

このふたつのベクトルが同じ内容をあわせもつことはありえないが、政治的人間と性的人間とが相対立する二要素として、現代の人間の精神と肉体の宇宙を構成しているからにほかならず、ここで精神対肉体の図式が政治的と性的との二者の関係にいかなる暗示をもあたえないことはまずあきらかにしておかれなねばならない。往々にして精神はきわめて性的であり、性的指向性をもつが、肉体には本質的に政治的な特性がある。

第二の長編「われらの時代」から「性的人間」「セヴンティーン」まで大江の思想にあったのは上にあげた二つの概念である。

人間が政治的人間たりえるのは、自己の性的なものにたいしてであり、性的人間たりうるのは政治的なものにたいしてだと言っている。ただし、これにはもちろん、すべての人間があてはまるわけではなく、こうした区分の当てはまらない人間「アウトサイダー」もいると続く。

「アウトサイダー」とはコリン・ウィルソンによる本で、そこでは20世紀の文学について、「アウトサイダー」、つまりは社会からあぶれたものを取り上げた作品をあつかい、時代性とともにそれらを論じるものである(たとえば、サルトル「嘔吐」、ニーチェ「善悪の彼岸」、ドストエフスキー「悪霊」など)が、しかし、「セヴンティーン」がその区分に入るかと言えば、それはちがうだろう。

たしかに、政治的なものと性的なものがいりみだれ、まざりあう本作品において上の文脈を無視することはできないが、またしかし、かれは大江の思想の体現者であるまえに、17歳の少年なのである。