【本要約】ザ・ゴール 2 ― 思考プロセス

本記事は、2002年2月に刊行されました『ザ・ゴール 2 -思考プロセス』(エリヤフ・ゴールドラット著/ダイヤモンド社)の要約・解説の記事になります。前著『ザ・ゴール』では生産管理に関する思考法を紹介し、世界的なベストセラーとなりましたが、本書ではさらに汎用的な範囲に適用できるよう一般化された問題解決の思考法を紹介しています。所属する組織に課題がある、家族や同僚、友人との関係を良好にしたいなど、あらゆる問題解決の思考方法を学びたい方は必須の内容です。

▼アウトライン

前回取り上げました「ザ・ゴール -企業の究極の目的とは何か」の続編です。

前作では、TOC(制約理論)と呼ばれる生産管理における思考法について解説しました。今回紹介されている「思考プロセス」は、TOCをより汎用的な問題解決に使える手段として発展させたものです。

先に結論です。

・解決策が見つからない問題には、「対立構造」が潜んでいることが多い

・問題を図解することで、問題の因果や対立構造が可視化される

・図解することで「vs相手」ではなく、「vs問題」という構図になる

思考プロセスのポイントは「図解すること」にあります。

本書では様々な方法が紹介されており、問題の種類に応じて、活用されています。

本記事では、紹介されている思考プロセスの中から以下を紹介します。

・クラウドを描く:対立解消の思考法

・現状問題ツリー:問題の本質を見抜く

・未来現実ツリー:明るい未来を描く

・移行ツリー:現在から未来までのプロセスを可視化する

▼クラウドを描く:対立解消の思考法

上の図を説明すると以下です。

・Aという「共通目標」がある

・共通目標を達成するためにB,Cという「要望」がある

・要望を達成するためにD,D'という「行動」がある

解決策が見つからず、議論が平行線になる場合、多くが「行動」レベルでの対立構造が潜んでいます。図解することで、共通目標を見出し、対立構造を明らかにすることが「クラウド」という思考法です。

ポイントは「図解して書くこと」です。

図解し、可視化されることで、対立相手と共通の認識ができるようになります。共通認識ができることで、対立構造が「自分vs相手」ではなく、「相手&自分vs問題」になります。

問題を解消するためには、「行動→要望」で別の施策を考えることです。

そのため、行動レベルでアイデア出しを行い、その中で両方の要望に応え、共通目標を達成できるようなアイデアがないかを模索していきます。

ちなみに、企業活動において、よく見られる代表的な対立構造は以下です。

<企業活動でよく起きる対立構造>

長期 vs. 短期

全体 vs. 個別

市場 vs. マネジメント(ルール)

集中 vs. 分散

結果 vs. プロセス

▼現状問題ツリー:問題の本質を見抜く

(参照:思考プロセス入門(3) 現状問題構造ツリーの作成方法)

問題はそれぞれ独立したものではなく、「因果関係」で繋がっています。

ただ、「問題」と思われているものの多くは「根本原因」が引き起こす「現象」にしか過ぎず、根本原因を解決しないことには問題全体が解消しません。

問題同士の関係を可視化し、本質的な問題を炙り出すことができるのが、この「現状問題ツリー」になります。「根本原因」の解決に集中して取り組むことで効果的に問題解決ができます。

ちなみに、三日月のような記号は「かつ」という意味です。

上記の読み解き方は「もし」A「かつ」B「ならば」C…という読み方になります。

実際に現状問題ツリーを利用する際は、以下の流れで利用します。

・思いつく問題を付箋に書き込む

・付箋同士で因果関係のあるものを矢印で結ぶ

・問題と問題を関連づけるのに説明が不足する場合は付箋に足す

・問題が全て結べたら、全てのUDEの出どころである「根本原因」を見つける

▼未来現実ツリー:明るい未来を描く

現状問題ツリーでは問題全体と根本原因を把握することができました。

問題が解消できたら「望ましい状態」へ向かうため、未来現実ツリーを描きます。「望ましい状態」と「現状」とのギャップを明らかにし、明るい未来をどう創造するのかを図式化していきます。

方法としては、「現状問題ツリー」と同じ方法になります。

好ましくない事象であるUDEを逆手にとり望ましい事象(Desirable Effects)を考え、DEを繋いでいくと未来現実ツリーになります。

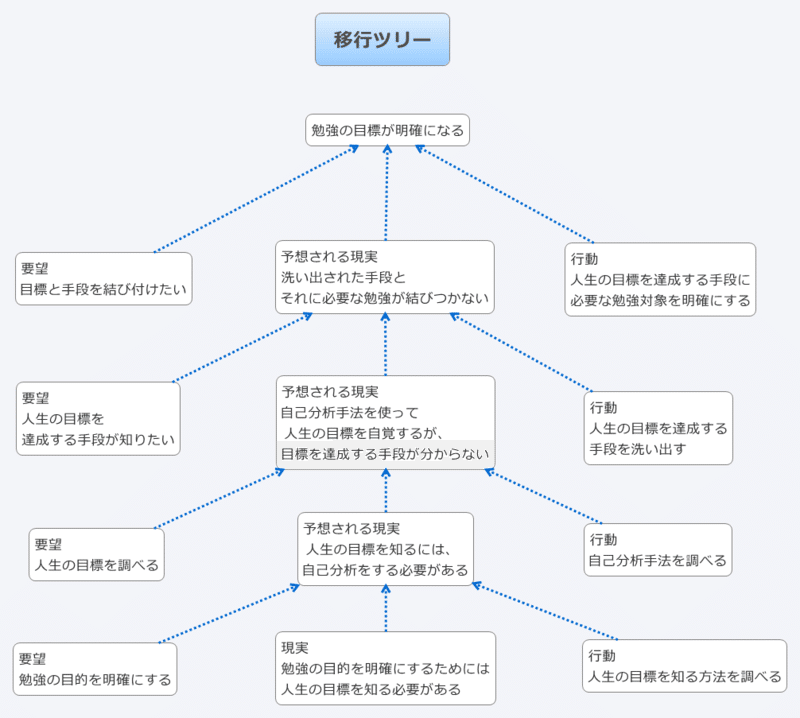

▼移行ツリー:現在から未来までのプロセスを可視化する

(参照;TOC( Theory of Constraints )の思考プロセスについて)

ここまで、現状問題の解決方法と未来思考法について解説しました。

さらに、現実から目標までの移行プロセスを明確にしたのが、移行ツリーです。

本文中では営業手法としても利用されています。

今ある先方の課題を「現状問題ツリー」で明らかにし、「未来現実ツリー」で目指すべき方向性を提案します。ただ、いきなり「未来現実ツリー」を描いても、イメージがつかなかったりとか、「そんな上手い話は…」と警戒されます。

そこで、この「移行ツリー」が登場します。

相手の「要望」や「行動」を明示化することで、ギャップを埋めていきます。

ここでも、図解することの重要性があります。

図解し共有することで、「問題vs顧客&自分」にすることができます。

▼まとめ

今回は、世界的名著「ザ・ゴール」の続編、「ザ・ゴール 2 -思考プロセス」を要約・解説して参りました。

最後に、総括した感想と補足としては、

【図解することの重要性】

【AIにはできない問題解決能力を磨く】

ということを挙げさせていただきます。

【図解することの重要性】

ここまで再三「図解すること」の重要性を説明して参りました。図解することのポイントは以下です。

特に複雑な物事をチームで議論する際は必須のスキルかと思います。

また、図解できるというのは人間の最も優れた能力の一つである「抽象化能力」に他なりません。この抽象化はAIでもまだまだ難しいところなので、複雑な物事を図解してわかりやすく伝える能力は今後も活きたスキルになると思います。

【AIにはできない問題解決能力を磨く】

今後、「データとAI」により問題解決のスピードは格段に上がってくるため、問題解決能力は価値を失っていくと言います。

そんな中、あえて今この本を学ぶべき理由は「本質的な問題解決能力」はAIでは代替できないためです。

現状のAIは過去のデータから問題を解決することは得意ですが、複雑かつデータ数が少ない問題を解くのは苦手です。また、人間のように洞察は浮かびません。

AIの問題解決能力を理解する上で分かりやすい例があります。

第二次世界大戦時に、爆撃機を装甲でどこから強化すればよいか優先順位を考える仕事についた数学者がいました。

帰還した爆撃機を入念に調べると、データからはあるパターンが浮かびました。その多くは翼も胴体も蜂の巣のように穴が空いていましたが、コックピットと尾翼にはその傾向がありませんでした。

そして、その数学者は多くの穴が空いていないコックピットと尾翼を装甲で強化することを提案します。

彼は今手元なるデータが「帰還した爆撃機のデータ」のみであり、「帰還できなかった爆撃機のデータ」が含まれていないことに気付いたのです。

(一部参照:誤解だらけの人工知能)

この話は人間の洞察力がいかに優れているかを表しています。現状のAIでは手元にあるデータからしか分析できないため、恐らくAIなら損傷の激しい翼と胴体を強化するように提案していたでしょう。

このように人間にはデータにはない情報も仮説や洞察を巡らせ、解決に導くことができ、この能力は当分の間はAIには代替されません。本書で紹介されている思考プロセスを使いこなし複雑な問題を解決する能力を身につけることができれば、当分の間はAI時代でも価値を失わないと思います。

補足は以上です。

思考プロセスは身につけると、仕事だけでなく、人間関係などにも応用ができ、非常に汎用性の高いスキルです。

本記事では紹介していない思考プロセスや実例を用いて本書の主人公がどのように問題解決をしていったか気になる方はぜひ本書をご一読ください。

こちらも漫画版がおすすめです。

今回の記事は以上になります。

ご一読いただき、ありがとうございました。