柔軟でありたい

新型コロナウィルス流行もようやく落ち着いてきたと感じます。人の動きが少しずつ増えてきました。

そうは言うものの、何もかもがコロナ前と同じという訳でもありません。テレワークをきっかけに、オンラインを通じた業務が増えています。私たち知財業界の中でそれにあたるのは弁論準備や口頭審理のオンライン化でしょう。

弁論準備というのは、裁判のために必要な書面の提出やスケジュール管理その他の様々な調整を一定のサイクルで一堂に会し行う作業のことです。高裁レベルの裁判は東京の知財高裁で行います。一回の弁論準備は30分程度でしょうか。そして、知財高裁で裁判を行うということは弁論準備のために東京の知財高裁へ何度も通うということです。一回あたり30分程度の作業のために何度も東京出張がある、そのたびに何万円もの出費が生じる、それが知財高裁での裁判でした。弁論準備がオンライン化されることで、その出費が節約できるようになったのです。

ただ、減ったのはコストだけでないと思います。シナジーも減ったと感じます。下の図は特許出願件数の推移を示す図です。

新型コロナウィルスは令和2年頃から世界的な流行になったようです。令和2年、3年、4年となるにつれジワジワと特許出願が減っていることを感じていただけるでしょうか。周りの人々とのやりとりからは、社内で顔を突き合わせて意見を交わす機会の減少が発明の減少につながっていることが感じられます。

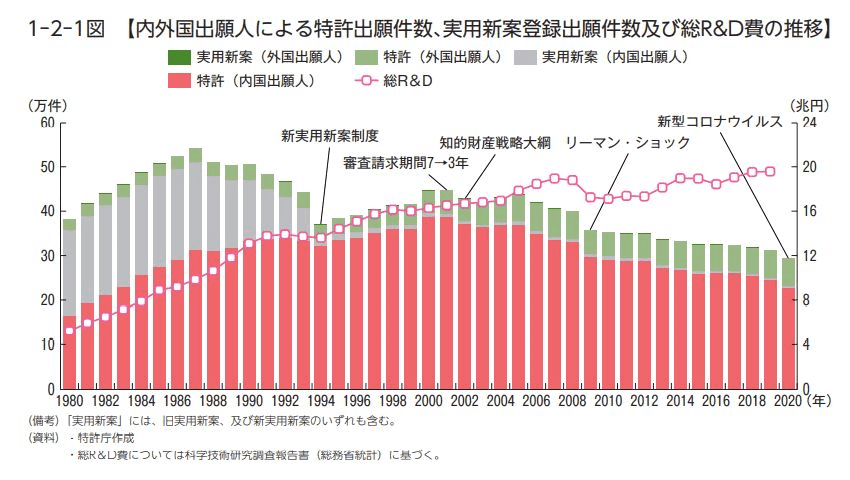

もっとも、新型コロナウィルスの流行があったから特許出願がなくなったという訳ではありません。下の図は長期にわたる出願件数の推移を示す図です。

総R&Dの金額が増大しているにも関わらず新型コロナウィルスの流行以前から出願件数が減少傾向にあったことがお分かりいただけると思います。どちらかと言えば新型コロナウィルスは出願減少に拍車をかけたといった感じです。

出願が減るということは私たち弁理士の売り上げも減るということです。したがって他産業同様に私たちの業界も苦境に陥っています。

この状況を打開するにはもちろんイノベーションが多々生じることが必要になる訳ですが、だからといって「ものづくり日本の復活!」をやみくもに叫ぶのはいかがなものかと思っています。海外に出て行ったNC旋盤が日本に帰ってきたら問題が解決する訳ではないということです。

昔建っていた工場が再び日本中に建つことを目指すのではなく、昔の工場のように何かを生産するけれども昔の工場とは似ても似つかない新しい何かが建つことを目指すと良いのだと思うのです。それは多分部品の代わりにソフトウェアを生産するオフィスのようなものだろうと私は考えています。また、仮にそういう流れに抗ったとしても、押し流されて終わるだけのようにも思えます。

昔ながらの弁理士業務はそんな時代になじめないのではないかと懸念します。なじめないからこそ、そんな時代にあった形へ変化する必要があるのです。

そのためには新しい知識を補う必要があると感じています。これまではクライアントに特許を取得していただき模倣品が出たらクライアントの代わりに警告をしたり訴訟を提起したりすれば良かったのですが、これからは昔ながらの法的手段だけでなくあの手この手で模倣品対策を講じることが必要になってくると思うのです。私にとってのそんなあの手この手がマーケティングだったり財務だったりします。それらを学び、あるときはクライアントの技術を、またあるときはクライアントの市場を、どうにか守る力が必要だと考えているのです。

私は日本弁理士会から「JPAA知財経営コンサルタント」と称することを認められています。これは知的財産関連法だけでなくマーケティングその他についても一定の研修を受けスキルを身につけた者が称することを認められるものです。つまりある程度はマーケティングその他について学んでいるのですが、より深く学びを進めるつもりです。

そこでしばらく前から中小企業診断士の受験準備を進めています。まだまだ長い時間がかかりそうですが、学び直しで新しい時代へ柔軟に追いついていきたいと思っています。