中古本の過去を辿る

本を中古で買うことはよくある。できれば新品がいいな、とは思いつつも、お金に困りがちな学生の身ではいつでも叶うわけではない。図書館からリユース本を譲ってもらうこともある。この場合、古くてなかなか出回らなくなった本が書庫の奥底から掘り起こされることもあるので面白い。

人から人へ、本棚から本棚へと長い時間を辿ってきた本たちは各々の歴史を持っている。人の手の上で日の光を浴びたり、本棚の上で埃を払われたり、時々店に持って行かれて旅に出たりしてきたかもしれない。あるいは、ツルリとした透明なカバーで保護されたり、管理番号とタグを割り当てられたり、出張帰りの仲間たちとともに大きなポストに放り込まれたりしてきたのかも。そんな本たちの一部は何かの縁で私の手に渡り、六畳の部屋に置かれた本棚の上で静かに並んでいる。本は基本的には著者の言葉以外を語るものではないが、時々これまでの旅路について少しばかり話してくれるものたちもいる。そうした少数の本たちのおかげで、私は前の持ち主の意図せぬメッセージを受け取り、彼らが本を手に取る様子を想像したりできる。いくつかの人の手を渡ってきた本たちだけが見せてくれる過去の話は、敢えて中古本を買ってみることの楽しみになる。

この記事では、私の書棚にある中古本たちのうちいくつかを紹介して、彼らのこれまでの本生(?)を考えてみようと思う。

Broken Spine, バキバキの背

I hate people braking spine of books!! という人はやはり一定数いるらしい。世界共通。

でもペーパーバックを綺麗なまま読むのって構造上難しくないか?

本棚を見渡すと、背が特徴的な割れ方をしているペーパーバックを2冊ほど見つけた。これらの本は未読なので、バキバキの背は以前の持ち主の手触りをそのまま残している状態と言える。

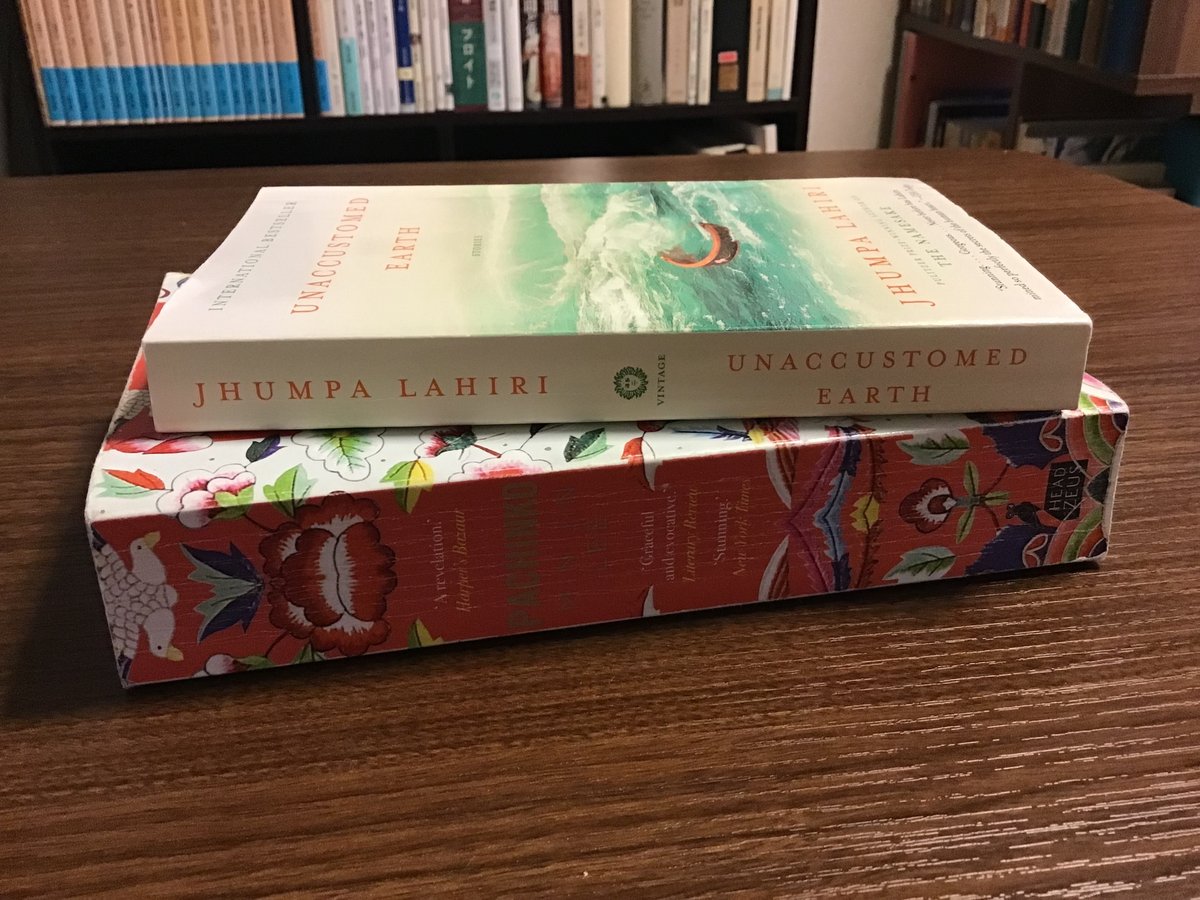

背表紙の割れは一冊の中の特定のページに帰属することができるので、割れている部分を見ていろいろ考える材料になる。まずJhumpa Lahiriによる"Unaccustomed Earth"の背を見ると…。

ページ数の残り1/3くらいの位置に大きな割れがある。この部分を開いてみる。

買い取ってから初めて開いてみたが、紀伊国屋書店の栞が挟まっていた。Amazonで日本の業者から注文した商品だったが、元の持ち主もまた日本でこの本を手に取っていたと思われる。パラパラとめくってみると、この栞以前の部分はページの根元が少し柔らかく開きやすくなっているのに比べ、以後のページは新品のペーパーバックのようにピチっと固く閉じている。察するに、元の持ち主はこの本を新品で購入し、Part 1を読み切ったところで力尽きたらしい。紙に全体的に経年によるヤケがあるが、表紙に目立った褪色はない。前付け(和書でいう奥付け)を見ると2008年出版の初版本らしい。私の手に渡ったのが2023年なので、前の持ち主か中古本業者の本棚でしばらく眠っている時間があったに違いない。

次に見つけたのはMin Jin Leeによる"Pachinko"のペーパーバック。これも未読、積読中。

白金色の箔押しが美しい表紙だが、一部にスレが見られる。側面にも薄い傷が見られ、持ち主があちこち持ち歩いた様子を想像させる。500ページ超えの厚めの本なので、ゆっくり時間をかけて読んでいたのかもしれない。

背を見てみると、それはもうバッキバキ!全体に満遍なく折れがある。最初から最後までしっかり読破された跡。一冊の本としては誇るべき勲章かもしれない。それにしても、前の持ち主は本をしっかりとカッ開いて読むタイプの人らしい。この状態で届くと、私としてはページが開きやすくて便利なのだけれど。

署名、日付、書き込み

お次は、元持ち主の署名や書き込みが残っている本たち。今回お見せするのはこの2冊。

1冊目は、George Orwellの"Animal Farm"。全体的にスレがある。もともと保存性の高くない素材のカバーなので、2008年のエディションであることを考慮すると妥当な状態かもしれない。開いてみると…。

"Alex Faul !" なかなか元気のいい元持ち主の署名(多分)だ。Alex Faul read Animal Farm ! ってことかな? 韻を踏んでる…。下線が緑のマーカーペンで引いてあるのを見るに、一時の興奮でサッと書いたというより、そこそこ落ち着いた計画性を感じる。ちゃんと題の斜め上に重ねるように書いてるし。この本には他の書き込みはない。

次はPaul Austerのエッセイ・インタビュー集、"The Red Notebook"。この本もまた、持ち主の個性が強く出ている中古本だった。

全体的に傷や汚れが少なく、とても綺麗な状態だが、著者の作品についてのインタビューを掲載した部分にだけたくさんのマーカーが引かれている。特に過去の著作について言及した部分に集中的に線が引かれ、初期作品から追っている熱心な読者であることが伺える。そしてインタビューの最後には…。

最近は人の手書きを見る機会もずいぶん減ったものです。

"very exciting interview! 'voice' of Auster became a part of myself. 16/2/2017"

間違いなく熱心な読者だ。インタビュー記事であること、またオースター自身の生涯が析出したかのような著作を示して、"voice"という言葉を選ぶあたりがエレガント。この人は著作を通してオースターと対話していたのだ。この余白にサッと気取らず書き込んでるあたりセンスがいい。2017年、今から7年前、静かな興奮を覚えながらペンを手に取った読者が確かにここにいた。日付の書き方を見るにこの人は日本人ではなさそうだが、一体どこの人なのだろう。

図書館を退役したものたち

中古本を通販で買ってみると、透明なカバーがついたままの元図書館蔵書が送られてくることがある。実を言うと、この記事を書こうと思ったきっかけはこれらの本たちだった。

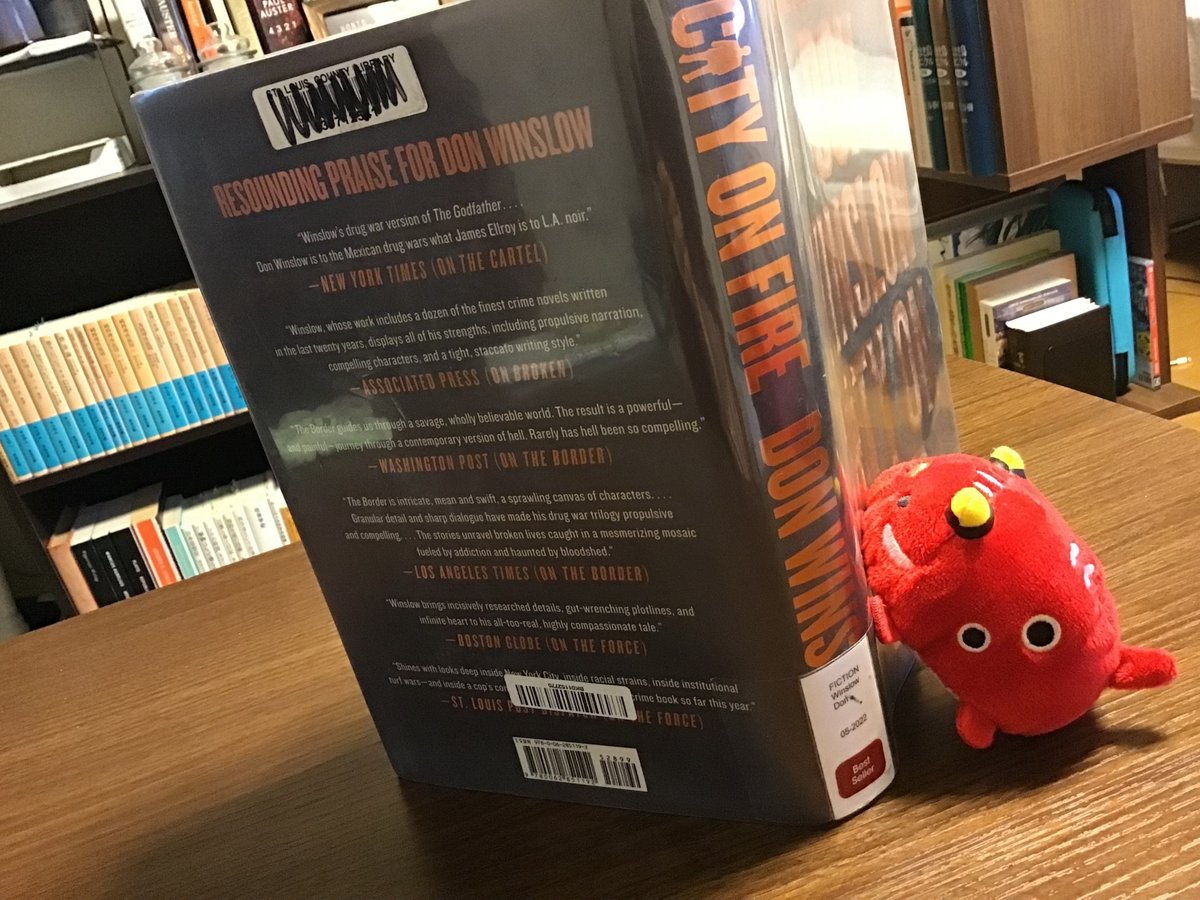

Don Winslowによる人気作品、"City On Fire"はその中のひとつ。図書館用のカバーとかバーコードシールとか、そのままの姿でやってきた。

分類用ラベルに"Best Seller"って書いてある。図書館がベストセラーを明記することあるんだ。マーカーペンで雑に消されたバーコードには、"ST LOUIS LIBRARY"の表記があった。調べてみると、アメリカのミズーリ州にある公共図書館のようだが…。

なんか分館がめちゃめちゃある!!街のあちこちに図書館の拠点があるのって良いな。中央図書館を見てみると、歴史的な美しい建築物を利用した図書館みたい。こんな図書館に毎日通ってみたいもんです。

最後の一冊は、私が通っている大学図書館からリユース本として譲り受けたもの。大学では年に1~2回の頻度で「処分する本あるから自由に持っていっていいよ〜」の催しが行われる。開催期間には、本がタダで欲しいぜ〜!とか、捨てられるくらいなら”救済”しなくては…!などと、やけに目をぎらつかせた本の虫たちが図書館のラウンジに集合する。そこに混じって見つけたのが、John Deweyによる1910年の著作、"How We Think"。

クロスボウンドのハードカバーだが、経年劣化によってすっかり背表紙が剥がれた状態だった。これだけ古いともう自分が最後の読者になるだろうと思い、素人ながら本の修理の仕方を調べ、水に解いた木工用ボンドやのり、養生テープなどを使って最低限読める状態まで修理をした。

ページをめくると、元持ち主のものと思われる署名、さまざまな所蔵印と消印が目に入った。まだ図書カードで管理されていた頃のポケットが貼り付けてあるところをみるに、図書館に所蔵されていた期間は長そうだ。

表紙裏には、神田神保町の"崇文荘 SUBUN-SO BOOK STORE"のシールと、¥750の書き込みが。調べると現役の古書店のようで、洋書(特に古書)を専門としているらしい。

内部をみると、全体のあちこちに細やかな書き込みがある。インクの滲み方をみるに万年筆で書き込んだものと思われる。教育論の本なので、教職や教育の分野に興味がある学生が古書店で購入したものだったのだろうか。

1910年にボストンで出版されたのち、どうにか遠い日本の神田までやってきたであろう古書。署名にあるK. H. さんかどうかはわからないが、寄贈した団体が"〇〇師範学校々友団"と印にあるので、うちの大学教育学部の前身になった組織の中に寄贈者がいたのは確かだ。少なくとも100年以上の間、さまざまな国と地域で、多数の人に繰り返し読まれてきた本のようだ。本は時に、人よりずっと長生きだ。

私は本を買う時、その本を自分の所有物として考えている。しかし改めて人から人へと渡ってきた本たちを見ると、私は彼らにとって一時の宿でしかないのかもしれないとも思うようになった。私の5倍ほどの時間を渡ってきた"How We Think"から見れば、私はほんの小娘だろう。いつだか聞いた「蔵書は一代、本は永遠」という言葉を思い出した。人より長く生きる人の言葉と、それを寡黙に背負う本たちのことを考える。