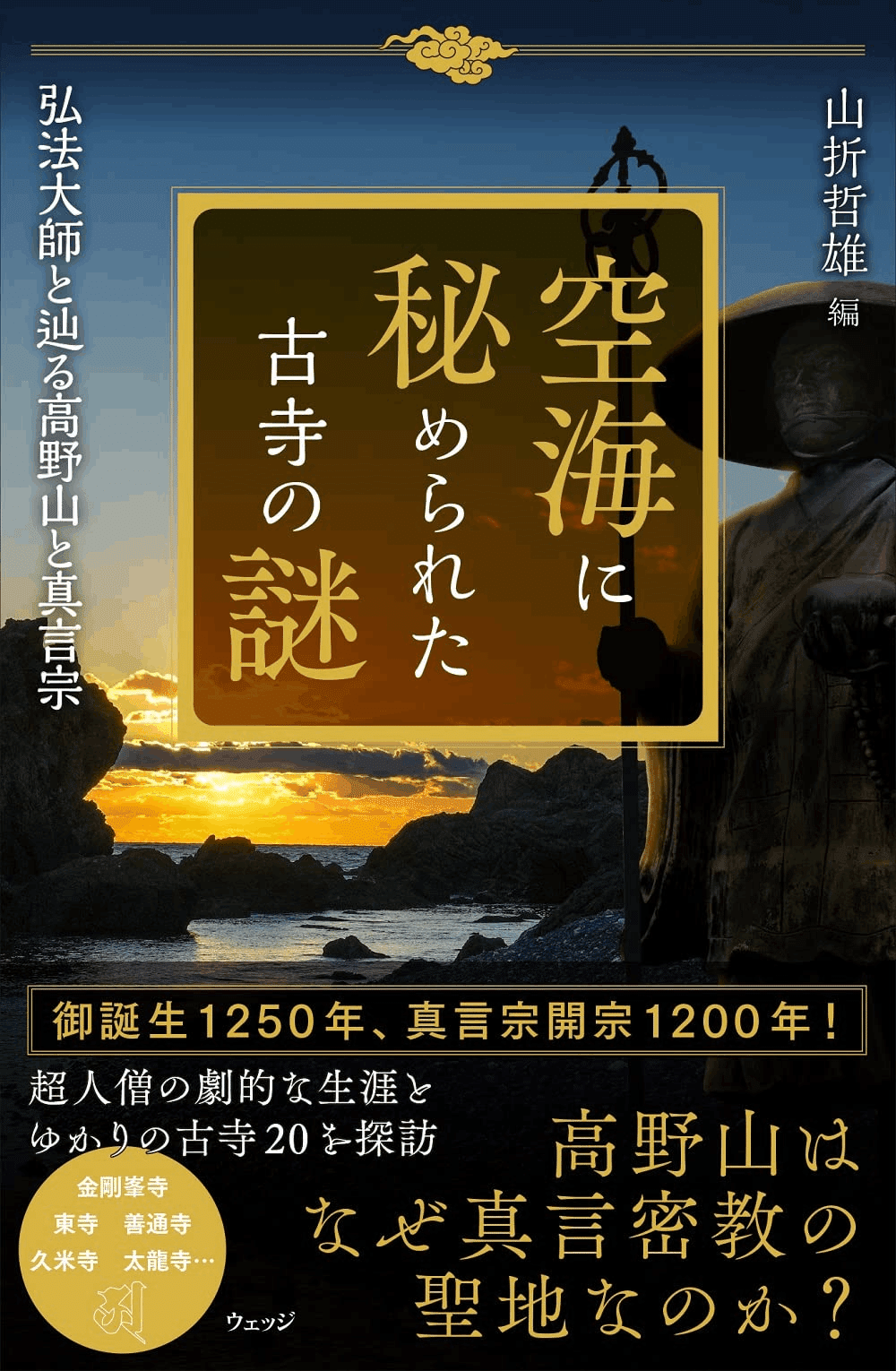

なぜ高野山は真言密教の聖地なのか?|空海誕生1250年で訪ねる天空の寺院

山折哲雄 編

2023年は、弘法大師空海の御生誕1250年、真言宗開宗1200年の節目の年にあたります。四国の豪族の家に生まれ、遣唐使の一員として唐で学んだ空海。当初はまだ無名の一僧侶でしかありませんでしたが、2年ほどの歳月を使い唐で密教を集中して学び、それを日本へ持ち帰り、発展させ、真言密教を完成させたことで知られています。

ここでは『空海に秘められた古寺の謎』(宗教学者・山折哲雄編、ウェッジ刊)より、なぜ空海が高野山の地を密教の根本道場として選び、開創したのかを、本書のなかから見ていきます。

山上が小盆地になっている高野山

高野山は和歌山県伊都郡高野町にありますが、「高野山」という名称の山岳があるわけではありません。高野山とは、和歌山県北部を東から西に流れる、紀ノ川の南側に広がる山地に対する呼称です。

高野山の最大の地形的特徴は、山上が小盆地になっていることで、そもそも「高野」とは高地にある平野を意味する言葉です。その小盆地は東西に約6キロ、南北に約2キロの広さで、海抜は約820メートル、その周囲が標高1000メートル前後の峰々に縁どられています。

その地形的特徴ゆえに、山内から下界を見下ろすことはできません。そのため、一度山内に入ってしまうと、不思議と1000メートル近い高地にいる気が起こらないのです。そんな場所に、高野山真言宗の総本山である金剛峯寺を中心に、合わせて117もの大小の寺院が建ち並んでいます。

最澄が開いた天台宗総本山延暦寺がある比叡山は標高約800メートルの山地ですが、高野山と違って山上に平地があまりないため、諸堂塔が広い範囲にわたって峰付近や谷筋に点在し、いかにも山岳寺院らしい雰囲気をみせているのと対照的です。

山上の地形は古くから八葉蓮華にたとえられ、盆地をとりまく峰々は、内八葉(内側の八葉蓮華)に見立てられる「内の八峰」と、外八葉に見立てられる「外の八峰」に配されます。

開創の地である「壇上伽藍」と呼ばれる区域に立つ根本大塔が蓮華の中心で、壇上伽藍に近い小峰群が「内の八峰」にあたります。その外側の峰々が「外の八峰」ということになるのですが、具体的にどれをさすかは諸説あります。

ただし、盆地の北東を区切る摩尼山・楊柳山・転軸山の三山は通例「外の八峰」のうちに含められます。この三山は「高野の三山」とも呼ばれますが、それは空海入定地である奥之院の三方を取り囲んでいるからです。

ところで、八葉蓮華とは曼荼羅にみられる図形のことですが、胎蔵曼荼羅の中央に描かれる中台八葉院は八弁の蓮華にかたどられ、その中心には大日如来が、八葉の各弁には宝生如来・普賢菩薩などの仏尊がそれぞれ置かれています。

一方、高野山の根本大塔には本尊として大日如来像が安置されています。つまり、高野山を、根本大塔を中心とした八葉蓮華になぞらえるのは、大日如来を根本とする密教的な宇宙観にもとづいているのです。

比叡山の堂塔伽藍は場所や地形にもとづいて三塔十六谷に分類されますが、高野山の場合は壇上伽藍・奥之院の二所と、それ以外の寺院が群集する十の谷筋に分類されます。高野十谷の構成は時代によって変遷がみられますが、江戸時代には、西院谷・南谷・谷上院谷・本中院谷・小田原谷・千手院谷・一心院谷・五之室谷・往生院谷・蓮華谷の十谷に分けられていました。現在、一心院谷は五之室谷の中に含められています。

空海が開創地として選んだワケ

高野山の開創は、弘仁7年(816)6月に空海が密教の根本道場の地として高野山の下賜を嵯峨天皇に願ったことにはじまります。

このとき空海が提出した上表文「紀伊国伊都郡高野の峯にして入定の処を請け乞わせらるる表」(『性霊集』巻第九所収)によると、密教修行の地には「深山の平地」がふさわしいが、山上に平地がある高野山はまさにこの条件に合致するとしています。また、山林修行にはげんでいた若い頃にこの地を訪れたことがあったとも述べ、「高野山の荒地を切り拓いて修行のための一院をぜひとも建立したい」と懇願しています。

そんな空海の願いはまもなく聞き届けられます。弘仁9年11月、空海は高野山に登って冬を越し、翌年5月には道場空間を清浄に保つための結界を行いました。そしてこれ以後、山上で堂塔の本格的な建設がはじまったのです。

まず空海は伽藍(壇上伽藍)の建設に本格的にとりかかりました。中心に金堂、その後方左右に西塔・大塔、金堂の正面に中門を配するというのが基本的なプランでした。

「金剛峯寺」を高野山一山の総称と定めたのは空海で、文献上の初出は弘仁10年頃の撰述とされる『文鏡秘府論』がおそらく最も早く、その冒頭に「金剛峯寺禅念沙門遍照金剛撰」とあります(「遍照金剛」は空海のこと)。

この寺号は『金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経』からとられたといわれ、これを現代語に訳すと「堅固な悟りの頂点に建てられた楼閣内で行う瞑想のためのお経」となりますが、密教において「金剛」には「真理」という意味合いもあります。高野山全体を「密教の真理を究める峯」にするという空海の理念が、この寺号には込められているのではないでしょうか。

ただし、経済や物資・人員の問題もあって伽藍建設は思うようにははかどらなかったようです。そのため空海在世中には完成にいたらず、その事業は弟子で空海の甥だった真然(高野山第二世)に引き継がれました。仁和3年(887)にようやく西塔が落慶し、一般には、これをもって伽藍完成とされているのです。

――高野山については『空海に秘められた古寺の謎』(山折哲雄編、ウェッジ刊)のなかで写真とともに詳しく取り上げています。書籍の中では、このほか東寺、神護寺、善通寺、太龍寺など空海ゆかりの全国20の古寺を謎解き風に紹介しています。ただいま全国主要書店・ネット書店で発売中です。

▼本書のお求めはこちらから

目次

第1章 空海の生涯Ⅰ――生誕から入唐まで

コラム1・密教修法のシステム

第2章 空海の生涯II――帰朝から高野山入定まで

コラム2・真言宗のその後

第3章 高野山を歩く

金剛峯寺/奥の院/壇上伽藍/慈尊院/丹生津比売神社 ほか

コラム3・高野聖

第4章 空海ゆかりの古寺

東寺/神護寺/乙訓寺/善通寺/四国霊場 ほか

コラム4・四国遍路の歴史

いいなと思ったら応援しよう!