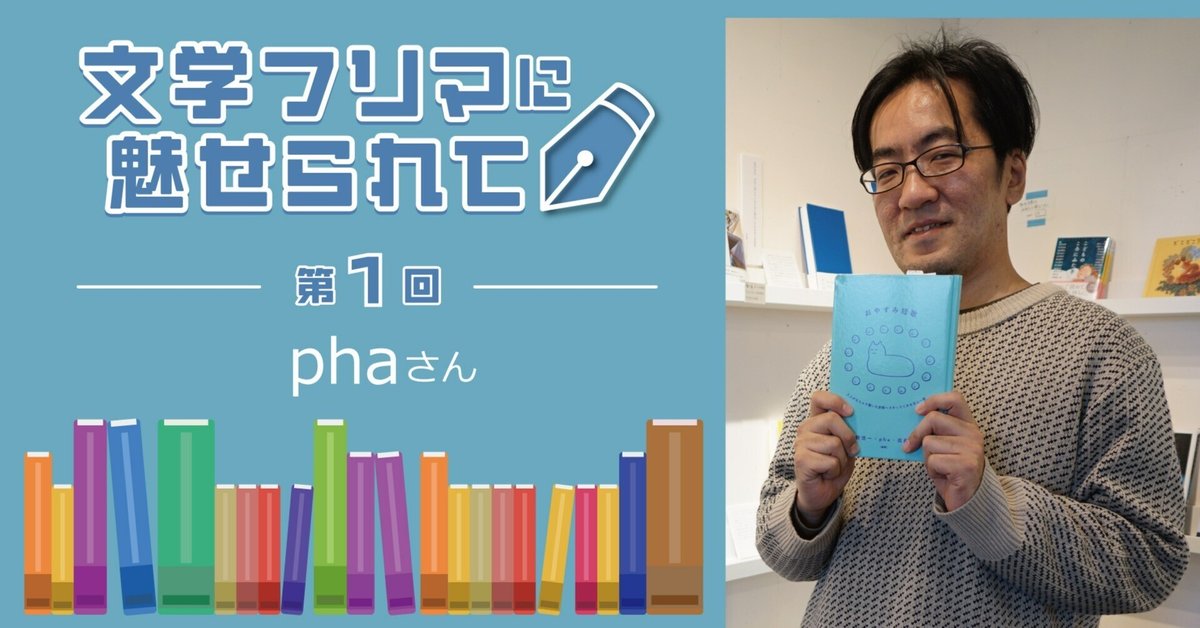

文学フリマは初心に戻れる場所|文学フリマに魅せられて(第1回)phaさん

自らが「文学」だと信じるものを自由に展示・販売できる「文学フリマ」。さまざまな書き手と読み手がつくりあげる空間は、回を重ねるごとに熱気を帯び、文学作品にかかわる多くの人々を魅了しています。本連載では、文学フリマならではのバラエティに富んだ作品をご紹介していきます。記念すべき第1回目は、作家や書店員として多方面でご活躍されているphaさんにお話を伺いました。

今回ご紹介させていただく作品は、可愛らしい表紙が目印の『おやすみ短歌』。phaさんをはじめ、枡野浩一さん、佐藤文香さんが編者となって、「安眠」をテーマに百首の短歌を集めた現代版の「百人一首」です。それぞれの短歌に解説文が添えられているので、馴染みがなくても気軽に楽しめる内容となっています。

インタビューでは、『おやすみ短歌』の制作に込めた思いや、商業出版と同人誌の違い、自分の書きたいことを好きに書く楽しさなどについて語っていただきました。

pha・佐藤文香・枡野浩一 編著

(実生社)

──はじめに、前回の「文学フリマ東京37」(2023年11月11日開催)に向けて作られた『おやすみ短歌』についてお聞かせください。

pha:『おやすみ短歌』は、安眠を誘うような短歌をまとめたアンソロジーです。眠る前に読むのに最適な本は、続きが気になるものではなく、どこから読んでもどこでやめてもいいようなものだと思います。そういう意味で、短歌はちょうどいい気がします。

装丁も安心感のあるものにしたくて、名久井直子さんにお願いしたのですが、すごく良い感じに仕上げていただきました。カバーの付いていない上製本*なので、枕元に置いて寝てもグシャッと潰れたりしないし、角が丸くなっているのもやさしい感じがしますよね。

*上製本:厚くて頑丈な表紙で本文をくるんだ本のこと

──表紙の猫のイラストもゆるくてぴったりですね。『おやすみ短歌』には百首の短歌が収められていますが、どのような基準で選ばれたのでしょうか。

pha:安心感のあるものや、夢の中にいるような幻想的なものなど、読みながら眠ってしまいそうになる歌を選んでいます。怒りや悲しみなど、眠りを遠ざけそうなものは選ばないようにしました。

──選ばれる短歌に編者の個性があらわれているのも面白かったです。今回、枡野浩一さんと佐藤文香さんを誘われたのはなぜでしょうか。

pha:元から親しかったというのもあるのですが、この本は普段短歌を読まないような人にもわかりやすい本にしたかったんです。それで歌壇の外にいる感じのメンツで作ってみたいなと思い、この3人でやることにしました。

──たしかに文芸やエッセイと比べて、短歌は少しとっつきにくい印象があります。

短歌が好きな人は、たくさん読んでいるうちに自分の中に解読法のようなものを作り上げていくんですよね。そういう読み解き方を知らないとどう読んでいいのかわからないことも多いんです。だからこの本では、短歌の横に解釈文のようなものを添えています。この読み方が正解ということではないのですが、「こういう感じで楽しめばいいんだよ」というひとつのサンプルとして読んでもらえればと思います。

📚短歌と文学フリマ

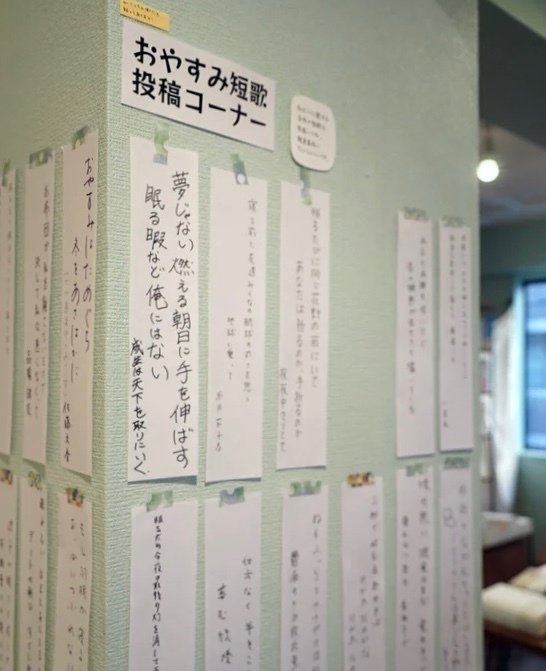

──前回の文学フリマでは、短歌の販売ブースに行列ができているのをいくつも見かけました。文学フリマと短歌の相性はどう思われますか。

pha:もともと短歌は、同人誌や結社など、商業出版の外側で活動することが多いジャンルなので、文フリとの相性がめちゃめちゃいいです。短歌の世界は歌人たちがみんな知り合いで仲がよさそうに見えるのですが、文フリがオフ会みたいな感じになっていて楽しそうですね。

──近年、短歌がこれほど盛り上がっているのはなぜでしょうか。

pha:短歌は文字数が少ないのでSNSとも相性がいいですし、気軽に書きやすいのもあるかなと。これは短歌に限らずですが、インターネットによって誰でも自由に文章を発表できるようになったことで、何かを書きたい人は昔に比べて増えていて、それがいまの文フリの盛況にも繋がっている気がします。

📚phaさんにとって「文学フリマ」とは

──phaさんが文学フリマに出店するようになったきっかけを教えてください。

pha:漫画家の友達がコミティア*に出店していたので行ってみたら、みんなが熱意だけで好きなものを書いて、自由に発表していて、めちゃめちゃ楽しそうだったんですよね。それで自分もやってみようと思ったのがきっかけです。

*コミティア:プロ・アマを問わずマンガの描き手が自主制作した本を発表・販売する展示即売会

実際に文フリに出店してみたら、文化祭みたいな感じですごく楽しかった。学生の時は文化祭ってそんなに好きじゃなかったんですが、大人になってやると楽しいなと思いましたね。5年ぐらい前に初めて参加してから、(東京開催は)たぶん毎回出ています。

最近は「これを表現したいから本を出す」というより「イベントに出るから本をつくらなきゃ」みたいな感覚です。こういうイベントって、ブースを出すなら新刊を作ったほうが楽しいので。商業出版の場合は装丁もタイトルも自分では決められないんですが、そういうのを決めるのも楽しいですね。どの紙を使おう、とか考えたり。商業出版は、版元や編集者が入ることで数千人、数万人に届けられるというのはあるんですが、数十人、数百人に届けばいいから好き勝手な本を作ってみよう、みたいな勢いで作る楽しさがあるんですよね。

──phaさんのご著書には、文学フリマで限定販売した後に商業出版された『夜のこと』があります。加筆修正をするにあたってどのようなことを意識されましたか。

pha:同人誌の場合は「わかる人だけわかってくれたらいい」という気持ちがあるけれど、これが商業出版になると、より多くの人にちゃんと伝わるよう説明を加えなければいけない部分も出てきます。自分のことを知らない人にも買ってもらえるようなパッケージにする必要があるので。ただ、それによって失われてしまう良さもありますよね。同人誌は、ビジネスではなく謎の情熱だけで作られてる感、みたいなのが魅力だと思います。

──文学フリマの規模はどんどん大きくなっていますが、初めて出店された5年前に比べて、変わったなと思うところはありますか。

pha:昔よりメジャーになってきた感じはありますね。出版社や作家の出店も増えてますし、文フリで人気が出て、商業出版のほうで活躍される方も増えてきました。それは基本的にいいことだと思っています。

その一方で、東京会場は大きくなりすぎた感覚もあります。ブースの数が多くて、半日ではとても回りきれない。なので文フリ以外に、もうちょっと小規模な本を売るイベントがいろいろなところで開かれたらいいなとも思っています。先日、下北沢のBONUS TRUCKで開催された「日記祭」という日記の本だけを売るイベントに参加したのですが、出店数は30くらいで、会場に飲食店もたくさんあるのでぶらぶらできて楽しかったです。それくらいのサイズだとゆっくり回ることができて、今まで知らなかった本を見つけるという、新しい出会いも生まれやすいと思います。今後はこうしたジャンル特化型のイベントが増えてくるのではないでしょうか。機会があれば何か企画してみたいですね。

──そういう動きが出てくるとさらに盛り上がっていきそうですね。もし、次回作の構想などあれば教えてください。

pha:まだ何も考えていないのですが、何かしら出したいですね(笑)。追い込まれないとやる気が出ないというのもあるし、ギリギリになってバッと作ったほうがいいような気もしています。そういう勢いで出す本も、文フリならではの“醍醐味”だと思うので。

文フリ代表の望月さんが、「書き手に締め切りを与えるのが文フリの使命だ」と仰っていましたが、締め切りがあることでみんなの生産量が増え、それが創作シーン全体の底上げになっているのを実感しています。実際、文フリという締め切りがなかったら、僕もこんなにたくさん本を出せていなかったと思いますし。

──phaさんにとって、文学フリマとはどのような場所なのでしょうか。

pha:僕にとっては、「初心に戻れる場所」ですね。自分の原点には、頼まれてもいないのに熱意だけでネットに文章を書いていた時期があるんですが、仕事の依頼原稿ばかりこなしているとそういう原点を忘れてしまいそうになるんですよね。

いまは自分の好き勝手に書くことができる場所が文フリになりました。そういう場を持っていることは、精神衛生的にもいいことだと思っています。

──最後に、文学フリマで出会ったおすすめの作品があれば教えてください。

pha:最近では、藤岡みなみさんの『超個人的時間旅行』が良かったですね。これはタイムスリップをテーマにしたZINEですが、SF的な内容ではなく、この場所に来ると何十年前のことを思い出すといった記憶に関するエッセイなどが収められていたりします。寄稿しているメンバーがいいですよね。文フリが好きな人にすごく刺さりそうな人たちを集めている。「こういう感じのエッセイを読みたかったんだ」って思わせてくれる一冊でした。

この玉置標本さんの『趣味の製麺BOOKS』シリーズはいろんな食べものについて書かれたZINEです。こちらも参加しているメンツが豪華なんですが、寄稿すると玉置さんが麺パーティーに呼んでくれて、美味しい麺を食べさせてくれるみたいです。楽しそうだから何か書きたくなりますよね。

──ありがとうございました。phaさんの次回作を楽しみにしています。

取材・文=清水翔起(ウェッジ書籍編集室)

編集担当=飯尾佳央(ほんのひととき編集部)

取材協力=蟹ブックス

pha(ふぁ)

1978年大阪府生まれ。著書として『どこでもいいからどこかへ行きたい』『しないことリスト』『夜のこと』『人生の土台となる読書』など多数。近刊として、枡野浩一・佐藤文香との共編著である短歌アンソロジー『おやすみ短歌』を実生社より刊行。文筆活動を行いながら、東京・高円寺の書店、蟹ブックスでスタッフとして勤務している。

◉蟹ブックス

東京都杉並区高円寺南2丁目48-11-2F

https://www.kanibooks.com/

▼フォローすると、本連載の「新着記事」のお知らせが届きます!

いいなと思ったら応援しよう!