アンガーマネジメント:怒りを理解し、コントロールする技術ー川上真史氏

川上真史ビジネス・ブレークスルー大学教授の「企業と心理学 トピックス #32 アンガーマネジメント」というテーマを取り上げます。

今回のテーマ「アンガーマネジメント」は、ビジネスシーンだけでなく、私たちの日常生活においても欠かすことのできない重要なスキルです。アンガーマネジメントとは、文字通り「怒り」という感情を適切に管理し、コントロールするための技術や手法の総称です。

私たちは、日々様々なストレスやプレッシャーに晒され、時に怒りという感情に突き動かされることがあります。怒りの感情自体は、決して悪いものではありません。それは、私たち自身を守るための本能的な反応であり、その根源的な力は、時に私たちを奮い立たせ、困難を乗り越えるための原動力にもなり得ます。

しかし、怒りの感情に振り回され、衝動的な行動に走ってしまうと、人間関係に亀裂を生じさせ、仕事のパフォーマンスを著しく低下させるなど、様々な問題を引き起こしてしまう可能性があります。そのため、ビジネスパーソンとして、そして成熟した社会人として、怒りの感情を理解し、その感情とうまく付き合っていくことは、現代社会において必須のスキルと言えるでしょう。

アンガーマネジメントを身につけることは、感情の波に翻弄されることなく、冷静に状況を判断し、より建設的な行動を選択するための基盤となります。

怒りの感情の定義と本質:本能的な反応とコントロールの難しさ

怒りという感情について、その定義と本質を深く掘り下げてみましょう。怒りとは、私たちが自身の欲求や期待が何らかの形で阻害された際に生じる、非常に不快で興奮を伴う反応のことです。

例えば、目標を達成しようとしている時に、予期せぬトラブルが発生したり、他人から理不尽な扱いを受けたりした場合、私たちは怒りを感じます。また、自身の価値観や信念が脅かされると感じた時にも、人は強い怒りの感情を抱くことがあります。この怒りの感情は、私たちを守るための本能的な反応であり、危険を察知し、それに対抗するためのエネルギーを生み出す役割を担っています。したがって、怒りを感じること自体は、決して悪いことではありません。

しかし、怒りの感情に身を任せ、衝動的な行動をとってしまうと、後々後悔するような事態を招いてしまう可能性があります。興味深いのは、哺乳類以上の動物が怒りを含む様々な感情を持っているのに対し、爬虫類は感情を持たないと考えられている点です。しかし、爬虫類でも怒りの感情だけは持っているという事実は、怒りが非常に根源的で、原始的な感情であることを示唆しています。

このことから、怒りの感情は、私たち人間が進化する前から備わっている現象的な感情であり、そのコントロールが非常に難しい理由の一つであると言えるでしょう。怒りの感情を理解し、コントロールするためには、まずその本質を深く理解する必要があります。

怒りによる反応のプロセス:瞬時に起こる連鎖反応

怒りを感じた時、私たちの体の中ではどのような反応が起きているのでしょうか。怒りによる反応は、通常、以下の4つのステップで進行します。

第一に、「原因の発生」です。怒りの感情を引き起こす原因となる状況や出来事が現れます。例えば、仕事でミスをしたり、会議で自分の意見が否定されたり、交通渋滞に巻き込まれたりなど、その原因は多岐にわたります。

次に、「認知・評価」の段階に入ります。この段階で、私たちはその状況や出来事を、自分にとってどのような影響があるのかを判断します。例えば、「このミスによって、自分が責任を負わされるのではないか」「この意見の否定は、自分への批判ではないか」といったように、状況をネガティブに解釈し、怒りの感情を増幅させていきます。

そして、第三段階として、「身体反応」が生じます。血圧の上昇、心拍数の増加、呼吸の乱れなど、身体的な変化が現れます。これらの身体反応は、怒りの感情が単なる心理的なものではなく、生理的な反応であることを示しています。

最後に、「行動」の段階です。私たちは、怒りの感情に突き動かされ、攻撃的な行動をとります。言葉での非難、暴言、時には暴力に訴える場合もあります。

この一連のプロセスは、非常に短時間のうちに、ほぼ反射的に起こります。そのため、怒りの感情に身を任せて行動すると、後で後悔するような事態に陥ってしまう可能性が高いのです。怒りの感情をコントロールするためには、まずこの一連のプロセスを理解し、一つ一つのステップに意識的に介入していく必要があります。

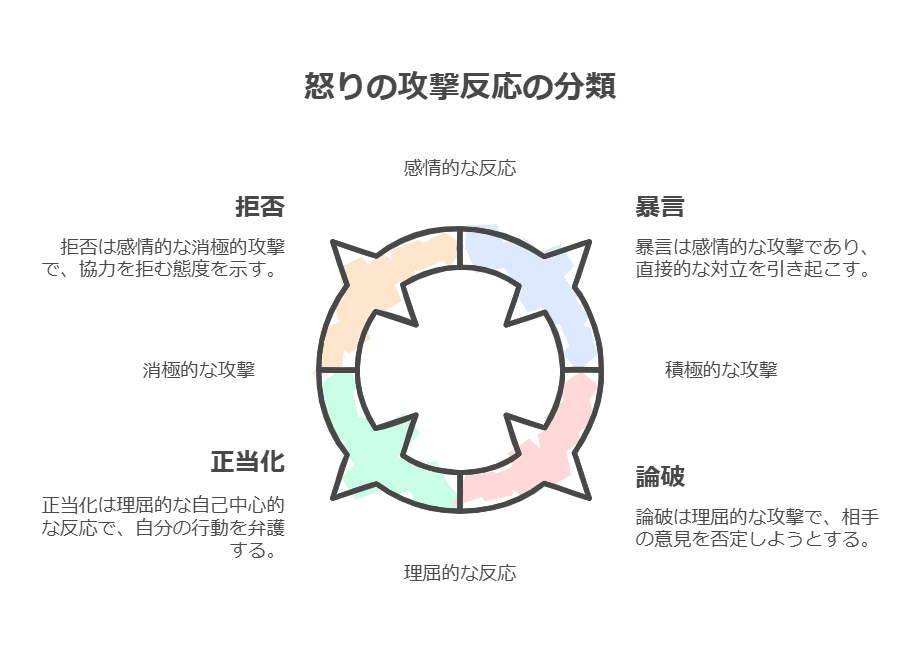

怒りの攻撃反応の種類:問題解決を妨げる4つのパターン

怒りの感情に支配された時、人は様々な攻撃反応を示します。これらの反応は、問題解決を妨げるだけでなく、人間関係を悪化させる原因にもなります。攻撃反応は、大きく「積極的な攻撃」と「消極的な攻撃」に分類され、さらに、それぞれが「感情的な反応」と「理屈的な反応」に分けることができます。

まず、「積極的な攻撃」の「感情的な反応」としては、「暴言」や「暴力」が挙げられます。これらは、怒りの感情を直接的に相手にぶつける行為であり、最も破壊的な行動と言えるでしょう。

次に、「積極的な攻撃」の「理屈的な反応」としては、「論破」が挙げられます。自分の意見を一方的に押し付け、相手の意見を論破しようとする行為は、相手を傷つけるだけでなく、問題解決をさらに困難にするでしょう。

一方、「消極的な攻撃」の「理屈的な反応」としては、「正当化」が挙げられます。自分の行動や感情を正当化しようとする態度は、相手に不快感を与えるだけでなく、自己中心的な印象を与えてしまいます。

最後に、「消極的な攻撃」の「感情的な反応」としては、「拒否」や「サボタージュ」といった、相手を無視したり、協力することを拒否したりする行動が挙げられます。

これらの攻撃反応は、いずれも建設的な解決には繋がらず、感情的な対立をさらに深めてしまうでしょう。

怒りのコントロール方法:冷静さを取り戻すための具体的なアプローチ

怒りの感情をコントロールするためには、具体的なアプローチが必要です。

まず、最も基本的な方法として「6秒ルール」があります。これは、怒りの感情が湧き上がってきたら、何もせずに6秒間待つというものです。人間の怒りの感情は、6秒以上は続かないという研究結果もあり、この間に冷静さを取り戻すことができます。この間、心の中で数字を数えたり、深呼吸を繰り返したりするのも有効です。

次に、「問題の解決にのみ焦点を当てる」ことが重要です。怒りに任せて感情的に反論するのではなく、問題の本質を理解し、解決策を見つけることに意識を集中させます。また、「感情を言語化するトレーニング」も有効です。怒りの感情を言葉で表現することで、感情を客観的に捉え、冷静に対応できるようになります。

さらに、「相手の背景をイメージする」ことも、怒りの感情をコントロールする上で役立ちます。怒りの対象となっている人も、誰かにとっては大切な存在であることを思い出すことで、感情的な対立を避けることができるかもしれません。

そして、「自分の言動に対するメタ認知力を向上させる」ことも大切です。自分の行動が適切かどうかを常に意識し、冷静に判断する習慣を身につけましょう。

最後に、「アンガーマネジメントをサポートしてくれる人の存在」も重要です。客観的な視点からアドバイスやフィードバックをしてくれる人がいれば、怒りの感情をより効果的にコントロールすることができるでしょう。

アンガーマネジメントと子供:発達段階に合わせたアプローチ

アンガーマネジメントは、大人だけでなく、子供にも重要なスキルです。

しかし、子供の場合、前頭前野の発達が未熟であるため、大人のように完全に怒りをコントロールすることは難しいかもしれません。前頭前野は、思考や判断、感情のコントロールを司る脳の領域であり、思春期頃から徐々に発達していきます。そのため、子供に対しては、無理にアンガーマネジメントを押し付けるのではなく、まずは子供の感情を理解し、共感することが大切です。

子供が怒りを感じた時は、感情を否定せずに受け止め、落ち着いて話を聞いてあげましょう。その上で、怒りの感情をどのように表現すれば良いのか、どのようにすれば問題を解決できるのかを、時間をかけて丁寧に教えていくことが大切です。アンガーマネジメントは、子供の成長に合わせて段階的に教えていく必要があるのです。

まとめ:怒りをコントロールし、より豊かな人生を

アンガーマネジメントは、決して簡単なものではありません。しかし、日々の生活の中で意識して取り組むことで、必ず成果は現れます。怒りの感情をコントロールし、冷静に対応できる能力は、ビジネスシーンはもちろん、日常生活においても非常に重要なスキルです。アンガーマネジメントを身につけることで、人間関係をより円滑にし、仕事のパフォーマンスを向上させ、より豊かな人生を送ることができるでしょう。怒りの感情と上手く付き合い、自己成長に繋げていくことが重要でしょう。

人事の立場から考えるアンガーマネジメント:組織の健全性と成長のために

人事の立場からアンガーマネジメントを考えると、それは単なる個人の感情管理の問題ではなく、組織全体の健全性、生産性、そして持続的な成長に深く関わる重要な課題であると捉えられます。従業員一人ひとりの感情コントロール能力は、職場環境、チームの協力体制、顧客との関係性、ひいては企業ブランドイメージにまで影響を及ぼす可能性があるため、戦略的な視点を持ってアンガーマネジメントに取り組む必要があります。

職場環境の健全化:ハラスメント予防と心理的安全性の確保

職場環境の健全化を取り上げます。アンガーマネジメントの欠如は、パワハラやモラハラといったハラスメント行為の温床となり得ます。感情のコントロールができない上司や同僚がいる職場では、従業員は常に萎縮し、安心して業務に取り組むことができません。結果として、従業員のエンゲージメントや生産性が低下し、離職率の上昇にも繋がります。

アンガーマネジメント研修を導入するだけでなく、ハラスメント相談窓口の設置、匿名アンケートの実施など、多角的なアプローチを通じてハラスメントを予防し、心理的安全性の高い職場環境を構築する必要があります。従業員が安心して感情を表現できる環境を作ることは、組織全体のパフォーマンス向上に不可欠です。

チーム力の向上:コミュニケーション円滑化と協力体制の構築

次に、アンガーマネジメントはチーム力の向上にも大きく貢献します。チーム内で感情的な対立が頻発すると、コミュニケーションが円滑に進まず、協力体制が崩れてしまいます。意見の衝突は避けられないとしても、互いの感情を尊重し、冷静に議論できる環境があれば、建設的な解決策を見出すことができます。

チームビルディング研修やコミュニケーションスキル研修を通して、アンガーマネジメントの重要性を啓蒙し、チーム内での相互理解を促進する必要があります。感情的な摩擦を減らし、協力体制を強化することで、チームとしての成果を最大化することができます。

リーダーシップ開発:感情知能(EQ)の向上

アンガーマネジメントは、リーダーシップ開発においても重要な要素となります。リーダーには、自己の感情をコントロールし、部下の感情にも配慮できる能力が求められます。感情の起伏が激しいリーダーは、部下を萎縮させ、組織の士気を低下させてしまいます。

リーダーシップ研修において、アンガーマネジメントを含む感情知能(EQ)を高めるプログラムを導入する必要があります。リーダーが感情を適切にコントロールし、部下をエンパワーメントできる能力を持つことで、組織全体のパフォーマンス向上に繋がります。リーダー自身のアンガーマネジメント能力の向上は、組織全体の健全化に不可欠な要素です。

採用と育成:アンガーマネジメントの視点からの選考と教育

採用段階からアンガーマネジメントの視点を取り入れることも検討すべでしょう。面接時に、応募者の過去の経験や行動パターンから、感情コントロール能力を推し量る必要があります。

例えば、ストレス耐性に関する質問や、過去の困難な状況をどのように乗り越えてきたかなどを聞くことで、応募者の感情コントロール能力を測ることができます。

また、新入社員研修や階層別研修において、アンガーマネジメントのプログラムを導入し、従業員の感情コントロール能力を高めることが重要です。採用から育成まで、一貫した取り組みを行うことで、組織全体として感情コントロール能力の高い人材を育成することができます。

顧客満足度の向上:プロフェッショナルな対応と良好な関係構築

アンガーマネジメントは、顧客満足度の向上にも影響を与えます。従業員が顧客に対して感情的な対応をしてしまうと、顧客からの信頼を失い、企業全体の評判を損ねる可能性があります。

顧客対応研修において、アンガーマネジメントの重要性を啓蒙し、従業員が常にプロフェッショナルな対応ができるように教育する必要があります。顧客の感情に寄り添い、冷静かつ丁寧に対応することで、顧客満足度を高め、良好な関係を築くことができます。

アンガーマネジメントは、単なる従業員個人のスキルではなく、顧客との関係性を良好に保つための重要なビジネススキルであると認識する必要があります。

企業文化の醸成:感情を尊重し合える風土づくり

最終的に、アンガーマネジメントは、企業文化の醸成にも繋がります。感情を尊重し合える風土が醸成されれば、従業員は安心して働くことができ、創造的なアイデアも生まれやすくなります。

アンガーマネジメントを企業文化の中に組み込み、従業員が互いに感情を理解し、尊重し合える組織を目指す必要があります。組織全体で感情コントロールを意識することで、従業員のエンゲージメントが高まり、より生産的な組織文化が醸成されるでしょう。アンガーマネジメントの導入は、企業の持続的な成長を支えるための重要な投資となります。

アンガーマネジメント研修:具体的なプログラム導入と効果測定

具体的なアンガーマネジメント研修プログラムの導入と効果測定が重要になります。研修では、怒りの感情のメカニズム、具体的なコントロール方法、感情的な反応への対処法などを体系的に学ぶことができるように設計する必要があります。

また、研修の効果を測定するために、研修前後のアンケート調査や職場での行動変化を観察することで、研修の効果を評価し、改善に繋げていく必要があります。アンガーマネジメント研修は、単発で終わるのではなく、継続的に実施することで、従業員の感情コントロール能力を向上させ、組織全体の健全化に貢献することが期待できます。

アンガーマネジメントは単なる個人の感情管理にとどまらず、組織全体の健全性、生産性、成長に直結する重要な課題であることがわかります。戦略的な視点を持ってアンガーマネジメントに取り組み、従業員が安心して働くことができる職場環境を構築することが、企業の持続的な成長を支える鍵となるでしょう。

怒りの感情と冷静さのコントロールを視覚的に表現しています。バランススケールを中心に、感情と冷静さの調和の重要性が描かれています。右側の赤いシルエットが「怒り」、左側の青いシルエットが「冷静さ」を表し、それぞれの感情がどう影響するかを考えさせられます。