- 運営しているクリエイター

2020年7月の記事一覧

店をたたんだ父の一家は、子供のなかで唯一の成功者であるじぶんを頼ってくる。(久保田万太郎、あるいは悪漢の涙 第四十二回)

東京中央放送局の矢部謙次郎が、万太郎に文藝課長に就任しないかという口説き文句は、水上瀧太郎らに社会的にも肩をならべたい万太郎の隠された願望を解き放ったのである。 芥川龍之介の死 対談の発言を読み解くと、水上との関係と私生活の乱れが浮かび上がるが、作家生命を失うかもしれないこの決断は、後年の対談で苦笑まじりに語られるほど単純なものではなかった。 「放送局に入ってから」は、昭和六年十月、東京日日新聞に連載された随筆である。東京放送局に入った二ヶ月後に書かれたこの文章は

イヤなやつでいい小説を書くやつと、立派な人間でへたな小説を書くやつと、君はどっちを取る? (久保田万太郎、あるいは悪漢の涙 第四十回)

今井達夫は、その貴重な評伝『水上瀧太郎』(フジ出版社 昭和五十九年)のなかで、昭和八年ころ、水上邸で行われた水曜会の席で、不意に放たれた万太郎の発言を記憶に刻んでいる。 「ねえ、今井君、イヤなやつでいい小説を書くやつと、立派な人間でへたな小説を書くやつと、君はどっちを取る?」 人格的には、とてもかなわないと思いつつも、作家としては私の方が上だと万太郎は自負していた。 水上の父は明治生命の創業者、澤木四方吉は新潟の素封家の生まれ、小泉信三の父も学者であった。 明治

幸福のなかで、わたくしはかうした小説を書いたのだ。・・・・・・かうした不幸な小説を・・・・・・(久保田万太郎、あるいは悪漢の涙 第三十八回)

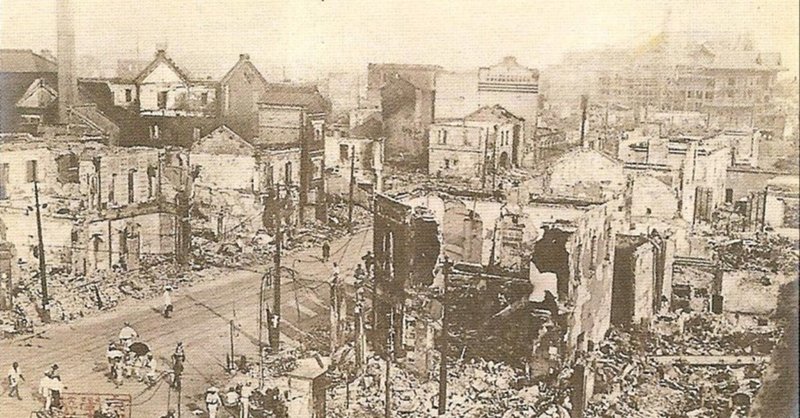

万太郎の「古き浅草」とは、待乳山から望む風景ばかりではない。下町の旦那衆がかたくなに守ってきた矜持のありかたでもあった。 彼はじぶんの作品のなかに、滅びようとしている幻を封じ込めようとした。それはじぶんじしんのなかにも眠っている蛮族の血を自覚していたからだ。かつて憧れ見ていた大人たちのようにはじぶんは生きられない。 もし、じぶんのなかの「古き浅草」を守りつづけるのだとしたら、作中の「わたし」のように逼塞した生活を選ばなければならないだろう。 けれど、万太郎は作家

しぐれ氣味の、底冷えのする、しずかな、しみじみとした、何となく人戀しい日。(久保田万太郎、あるいは悪漢の涙 第三十七回)

小説「寂しければ」には、上質な舞台劇のせりふを思わせるやりとりあ る。 仮に名優といわれるほどの役者によってこのくだりが上演されるとしたら、ことばの上には現れないゆたかなこころの揺れが観客に伝わることか。 成熟を見せるのは会話ばかりではない。この一節に続く風景描写もまた、詩人としての万太郎の素質をよく物語っている。 建仁寺にさしてゐた日かげもいつか消えて、庭のうへは、鶏頭も、とび石も、燈蘢も、何のことはない、枯々としてうすら寒いなかに、あきらめてもう首をさしのべて

殆ど意志を所有しないと云ってもいい位、気持に執する人である。はっきり云えばむら気なのだ。(久保田万太郎、あるいは悪漢の涙 第三十回)

美術史家の勝本清一郎は、明治三十二年に日本橋南茅場町で生まれ、大正十四年から昭和二年まで「三田文学」の編集にたずさわり、万太郎と水上を身近に観察できる場所にいた。 勝本は『座談会大正文学史』(昭和四十年 岩波書店)のなかで、酒席での万太郎と水上を比較し、(万太郎は)「長い間の印象として僕は、躁鬱病気質の人と感じていました。水上さんの方は、これくらい酒ののみっぷりの立派な西洋式の人はなかった。」と語る。 しかし、座談の終わり近くに勝本は、水上について語り、「人間として