道徳にロイロ使ってみた!!【本質観取?】

大学3年目にして、初めて1人で模擬授業を行いました。これまではグループで授業をすることが多く、周りと意見を合わせて授業をする形態がデフォルトでした。ですが、今回は1人ということで、やりたいこと無邪気にやってみようと思い、やってみました!

😳何をやったの?

📕道徳科 5年 「しあわせってなんだろう」

➪ 光村図書の道徳の教科書には、「しあわせ」とは?「いきる」とは?といったような、概念について考え、全員と共通するところはなんだろう?といったような意見を共有して、その概念の本質を考えるという学習が入っています。これを本質観取と呼ぶそうですが、、本音は…

いや、道徳でこんなことしたことない!!

でした。私の経験した道徳は、命を大事にしようねとか、他者のこと考えようねみたいな、どうせ先生はそういう綺麗な回答期待してんだろうなと最初からバレバレみたいなものが多かったです。

道徳には答えがない

よく先生はこんなことを言うけど、結局的を得た答えじゃないと、、

👨🏫< パンダくんあなたの解答はおかしいです

と否定されました。じゃあ答えあるやん!とその当時はひねくれてしまった訳で、そこから道徳は私にとって嫌いな教科になりました。

🤡なんで嫌いな教科をやったの?

嫌いだからこそやりました!答えのない道徳とはどんな感じにやったらよいか考えたかったからです。

大学では、あえて否定的な言葉で言うと、「答えのある道徳」を学びました。教授は一向に答えがないと言っていましたが、説明にかなりの矛盾点…それは多くの学生が不満にあげていたことでした。(学生の内心は、大学のツテで入ってきてる人ばかりだからなぁって感じ)道徳に限らず、教授が異なる教授は結構います。だから…

教えられたことこそが絶対

こう感じてしまっている学生さんもいます。条件に縛られた授業も多かったので、今回は自分の自由にやろう!そう決めて探究横丁の皆さんにも相談しつつ、考え始めました!

〇 以下が内容です

🐼本時の展開(流れ)

下手くそな指導案で大変申し訳ないですが、このような形です。1から説明していきます。

まず挨拶ですが、正直先生に全員が挨拶するの変だなぁと感じたので、班の全員、クラス全員と体を向き合って挨拶をしました。

[ 1 ] ハイタッチチャット

ハイタッチチャットとは、対面でも内面でも隣の人や班、クラスの人と心のハイタッチができるくらい近い関係になるくらい打ち解けよう!というアイスブレイク的な活動になります。

今回は全員の受け取る力、表す力というのは違う、多種多様だよということを伝えるために、

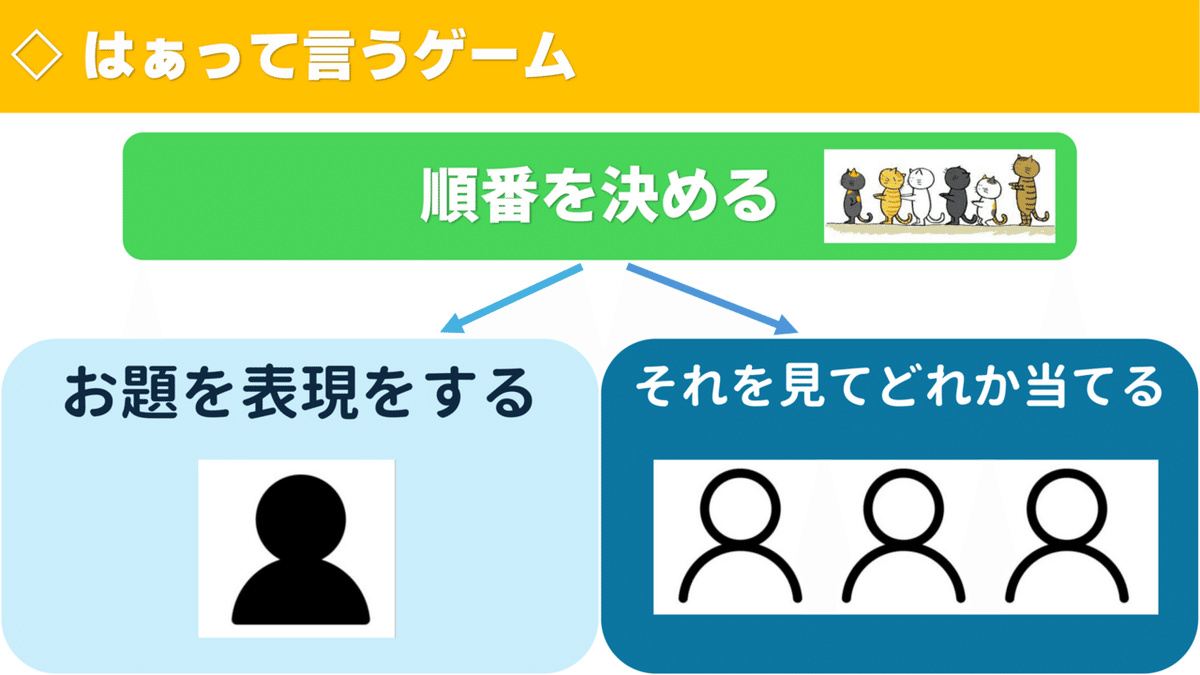

「はぁって言うゲーム」を行いました。

班の中で1人表現する人を決め、残った人たちでそれがA~Hのどの表現なのかを当てるというカードゲームです。

〔🙆♀️反応🙋♂️〕

驚くほど解答がバラバラになり、表現する力も難しいし、それを受け取るひとにも様々あるんだよと言ったことを伝えました。

「考え方は様々ある」

その中で、

今日はみんなで考えをひとつに近づけてみよう!

と授業を始めました。

めあての提示→みんなで一緒に読みましょう!なんて流れがよくあると思いますが(道徳はどちらか分かりませんが)、子どもの立場になって考えてみて、そもそも「めあて」とは何か、とりあえず最初に書いて繰り返すもののイメージがつきがちなので、あえて全員で読み上げずに、「ゴール」という形を取りました。

一文でまとめることも考えましたが、何に着目するのか?短文で2つに分け、

知ること2つ、やること1つ と呼びかけました。

相手を知るでは幅が大きいので、まずは自分のこととクラスの人のことを知ることから始めよう!

その上で、みんなと違うなぁと感じることが沢山あると思うけど、共通するところなんだろう?

探してみよう!と呼びかけました。そうして今日みんなで話し合うことを提示します。

☑️見通し

僕はよく授業受ける側で、この授業って何するの?何を考えて欲しいかよく分からないなんて捻くれたことを思ってました。確かに授業の工程をシークレットにすることで120%を発揮する授業も多くあります。ただ、私が受けてきた、あるいは見てきた授業のほとんどは、最初から今日はこんな流れでやっていくよ!と言っても特に問題ない内容のものばかりでした。なので、授業の流れを最初に提示(工程は3~4に分ける)することを意識してます。

👨🏫授業本編👨💻

先生が大きく関わるのはここまでです。ここからは子どもたちが中心で動いてもらいます。

まず、自分について考えます。

この論題に対して、自分が幸せを感じる瞬間をロイロノートの付箋紙に書いていきます。

(※ロイロノートが分からない方は、まず基本的な使い方を公式ページなどで確認頂いてから、こちらを読み進めていただくと分かりやすいと思います。)

ロイロノートの手順がよく分からなくなってしまうので、各班に与えられた(教員側が用意している)共有ノートという部分に自分にとっての幸せをポストイット(付箋紙を貼る)してもらいました。

班のメンバー限定になるように設定してあります。

※実際は自分の班しか表示されません※

事前に使うものは用意しておきます

次の活動に繋げるため、共有ノート内にポストイットします。

「1人5個以上」 という条件を設けて、

「多いよぉー」という反応もありながらも、みんな7つくらい書いてくれました(笑)

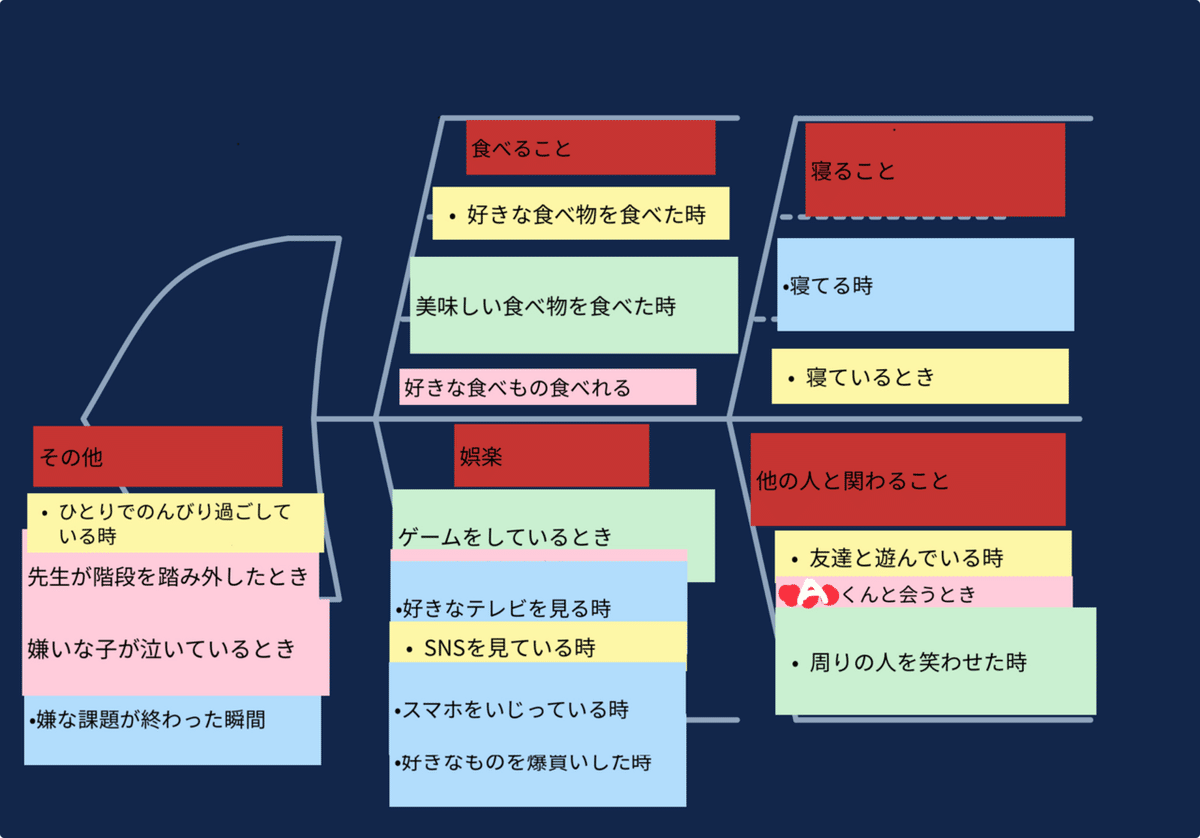

【寝ている時】【遊んでいる時】【美味しいもの食べている時】など幸せを感じる瞬間を沢山書き出してくれました

続いてグループ活動に移ります。

ここからグループで似ている付箋どうしを合わせていく訳ですが、その前にルール確認をします。

哲学対話のようなルールです。

大事なことは特に濃い色で記しています。(②と④は強調しました。)

3~4人の班で

幸せの度合いが高いもの順に並べていきます。

これらの班の児童のなりきり率は結構高いですね。(大学生ながらみんな楽しんでくれていました。)

ロイロノートのいいところ

思考ツールにおいてロイロノートめちゃくちゃいいなぁと思ったのがこの次の工程です。

ロイロノートには【ツールを切り替え】という項目があり、貼り付けた付箋をそのまま移行した状態で、背景のシンキングツールを変更できます。

今回はこのフィッシュボーン図(背骨図ともいいますね)に切り替えました。

ここからバラバラだった付箋をまとめる作業に入ります。写真のようなスライドを提示し、共通することで付箋をひとつの項目でまとめるよーと伝えます。例えばスライドを例にあげると、「食べること」が共通にあがるので、赤い付箋紙で「食べること」とタイトルをつけて、その下に3~4つ付箋を重ねます。

やることをまとめます

①共通しているものをまとめます

②先程「幸せ度合い」が高い順に並び替えているので、沢山ある場合は、より幸せだと感じる付箋から選ぶ。

③他の人と同じことを書いている付箋紙があったらひとつにまとめる。(書いているニュアンスがやや異なっている場合は、2つの付箋紙を1つの付箋紙にまとめて書く形をとる)

文字だと伝わりにくいので実際に、大学生がやった例をいくつか提示しますね。

こんな感じで幸せを感じる瞬間がまとまってきました。

ここまでで大体25分!ここから後半戦です♪

みんなにとっての幸せを考えますが、残念ながら残りの20分でそれが終わりません。この授業は先程の指導案の通り、2時間構成になっています。めあて(今日のゴール)にもあった通り、本時では、自分とクラスのみんなのことを知り、自分と共通しているところを見つけることがメインです。

なので、全体で幸せとは何なのかをまとめるのは次の授業になります。

まずはまとめる前に、みんながどんな風にまとめたのかを発表し合います。

とは言っても、全員発表する時間をとる時間はないし、その時間に全員が全班分集中して聞くなんて難しいです。(大人だって長くて集中できないと思います。)なので、ワールドカフェ形式をとりました。

ワールドカフェ形式とは?

○ 班の中で、自分の班でまとめたことを発表する人を決めます。あとの3人は、他の班の発表を聞きに行きます。

例えば (4人×7班=28人クラスを例としてあげる)

Aさん→発表

Bさん→❶班の発表を聞く→❹班の発表を聞く

Cさん→❷班の発表を聞く→❺班の発表を聞く

Dさん→❸班の発表を聞く→❻班の発表を聞く

と行えば、2周するだけで全ての発表が分かります。それぞれが聞いた(B・C・Dさん)情報を班に帰って、自分の班のメンバーに共有します。

どんな情報を聞けばいいのか分からなくなるので、

❶自分の班と似ていること

❷自分の班とは異なるけど,その考えいいなぁ~考え動くかもしれないなぁということ

という2点をプリントに書くスペースを作り、メモをさせます。

◆各班の発表をする時間(2分)

◆◆質問をする時間(3分)

(5分×2回=10分)

◆◆◆帰ってきて共有する時間(5分)

発表者の子は、他の班の子からこんな質問があったよ〜、こんな意見があったよ〜と伝えることもします。

残り5分は振り返りの時間をとります。

先生とのお手紙といった形で、先生とやり取りをする体で振り返りをします。「書いてくれたことは、先生が読んで、次の道徳の時間に返す」などと結構無茶なこと書いてありますが、無理をしない程度にこれが実現出来たら、子どもたちとより深まった学習ができるのではないかと考えています。

以上が私が行った模擬授業報告でした。

いかがでしたでしょうか。

恐らく、こんな案は無茶で何も考えてないと思っている方もいるでしょう。

分かっております。以前私も、同級生の学生さんからそのような意見を頂いたことがありますので。

ただ、少しでも自分らしい授業にしてみようと思い、色々工夫はしてみました。

何か感想やご意見ありましたら、是非コメントいただけると幸いです。

ここからたくさんのことを学んで、もっと確立した授業になるよう、頑張って学んでいきたいと思います。

パンダ

(プライバシーの観点から名前などの個人情報は伏せて掲載しています。)