美術史第73章『近代のイスラム美術』

19世紀、ヨーロッパの国との交流が増えたオスマン帝国やサファヴィー朝ペルシアの絵画はマニエリスム美術の影響を強く受けるようになり、建築もヨーロッパ建築が取り入られられた。

オスマン帝国では新古典主義で復興された昔のバロック様式の影響も入るようになりこの時代の代表作としてはイスタンブールの「ドルマバフチェ宮殿」があり、ガージャール朝では19世紀後期のナーセロッディーン・シャーのヨーロッパ訪問以来、ヨーロッパ建築が導入された。

また、産業革命で欧州が近代化した影響はイスラム美術にも影響を与え、写本に描かれていたミニアチュールは印刷による出版物へ置き換わり、逆にイスラム美術のエナメルで装飾されたガラス製品などはヨーロッパで注目されて再現され、陶芸で盛んだったラスター彩の技術も18世紀に失われれている。

19世紀のヨーロッパで流行した異なる地域や時代の様式を組み合わせるという建築もイスラム文化圏で行われるようになっており、ガージャール朝の「ゴレスターン宮殿」の天井画に洋服の女性が描かれ、ハレムの女性達の間でヨーロッパ風の脚を出した服装が流行するなどこの時代は美術に限らず文化全体がヨーロッパに同化していった時代だと言える。

オスマン帝国は16世紀後半に名宰相ソコルル・メフメト・パシャがサファヴィー朝に暗殺されて以降の内部の不安定化や価格革命、ハプスブルク家やサファヴィー朝の対策による軍事費による赤字と度重なる敗戦による領土割譲で大きく衰退、その一方で17世紀の時点で西洋文化が大きく取り入れられ「チューリップ時代」と呼ばれる文化の繁栄時代を迎えていた。

19世紀頃にはロシアとの戦争の敗戦、フランス革命に連座するギリシャやエジプトなどの独立で「ヨーロッパの瀕死の病人」と呼ばれるほどになり、皇帝は国家全体の西欧化し復興を目指す「タンジマート」をおこなったが失敗、しかし西欧の文化は都市部に流れ込み、20世紀初頭にはこれに危機感を抱いた人々による「青年トルコ革命」が発生した。

しかしさらに「バルカン戦争」によりオスマンから独立していたブルガリア、セルビア、ギリシャ、モンテネグロに領土を奪われた上に、「第一次世界大戦」でドイツやオーストリアの側で参戦した事で敗北し、唯一アナトリア半島以外で残っていたアラビアもイギリスの支援を受けたハーシム家による「アラブ反乱」で喪失、その数年後、オスマン帝国が滅亡した後にケマル・パシャによってトルコ共和国が樹立され近代化が行われ、オスマン家は追放された。

また、20世紀のイスラム建築では古代の建築を参考に作られた復古様式が流行、トルコ近代化をおこなったケマル・パシャのマウソレウムである「アタテュルク廟」はメソポタミア文明やヒッタイト文明の建築が参考にされいるとされる。

また、イランでは1921年にロシアとイギリスの半植民地国家となってしまったガージャール朝に対してレザー・ハーンという軍人がクーデターして誕生した「パフラヴィー朝」で作られた「フェルドウスィー廟」や「イラン国立博物館」では古代ペルシア建築が参考にされており、その後、このパフラヴィー朝は1979年にホメイニーによる「イラン革命」が起こるまで存在している。

また、20世紀以降には東南アジアのイスラム教国家で当時はイギリス領だったマレーシアで作られた「スルタン・アブドゥル・サマド・ジャメ・モスク」などイベリアの様式とムガルの様式の混ざったモスクも多く誕生、1935年に建てられた日本の「神戸モスク」はムガルの様式とエジプトの様式が混ぜられて作られており、このような様式を混ぜたモスク達は殆どの場合ヨーロッパ人の建築家が作っている。

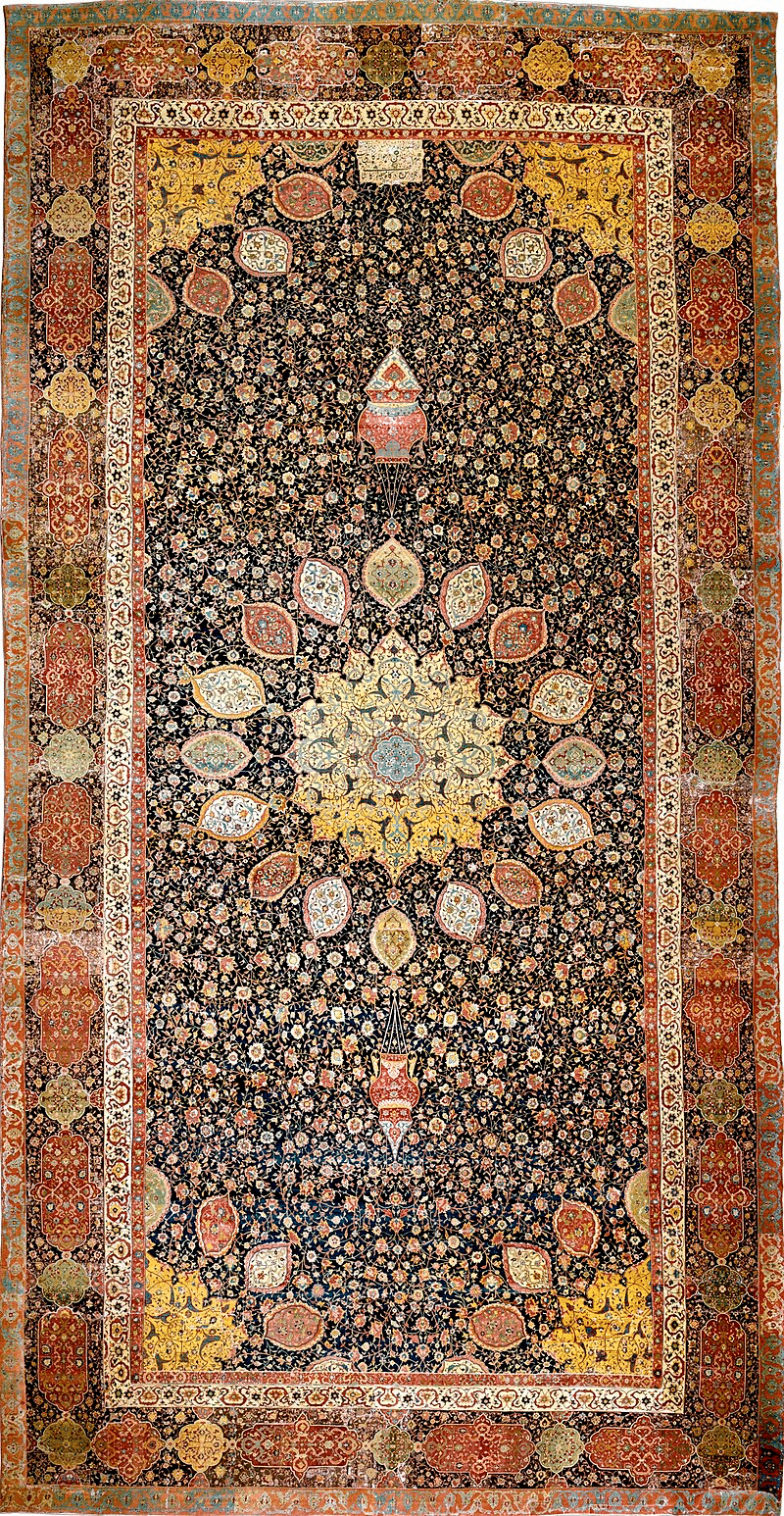

ちなみに、このように殆どのイスラム文明の美術の伝統が失われていく中で現在でも盛んに作られ続けているのが「ペルシア絨毯」で、これはイスラム教の誕生以前のペルシアから受け継がれてきたと思われ、セルジューク朝の時代に全盛期を迎えたとされ、現在でも名産である。