【将棋】角換わりの20年の移り変わり、マジすごくね?

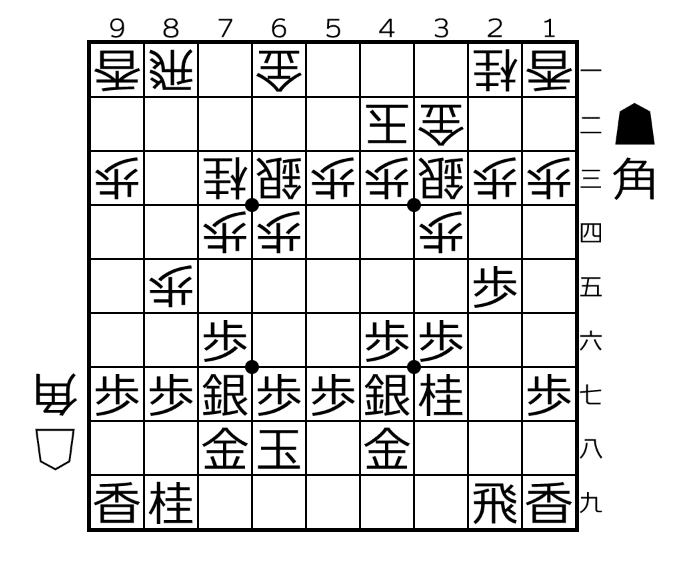

第92期棋聖戦第二局は角換わり戦だった。藤井棋聖の筋違い角が炸裂し、歩の使い方がいちいちアマチュアには参考となる一局となったと言えよう。今回はこの角換わりの20年の移り変わりについてさくっと述べたい。AIによる序盤研究が深化する以前、2000年頃の角換わりは下図のような戦形だった。

一手損角換わりが2004年頃から登場したので、今は見ることがない図だろう。特徴としては4八金・2九飛型が5八金・2八飛型であったことと、玉をより左側に囲ってから戦っていたことだろう(玉は7九・3一で戦うことも多かった)。あと、先後同形のため先手には千日手打開のための手段が求められていた気がする。

現在の角換わりは玉にかける手数を右銀や右桂に使って早くから進出させ、浅い手数から小競り合いが起こりやすい。そのため、玉をより左側に囲うことのメリットがなくなってきた。場合によっては、居玉が最も安全であることもあるくらいなのだ。

試行錯誤の結果か、上図のような銀金のツインタワー内に玉を一時的に匿う形をよく見るようになった。右銀・右桂が攻めてくるので、状況次第で先手玉なら6八に行くか5八に上がるか、居玉かを選び分けるのだが、その見極めがとても難しい。何せ、終盤まで進まないとその位置が最善だったのか分からない不透明な局面なのだから。

とはいえ、仮に左のタワーが突破されそうになったら「右のタワーにさっさと玉を逃げこんで、時間を稼いでるうちに体勢を立て直して攻めましょう」と臨機応変に対処しようというのが現代将棋っぽい。

このように、20年の間に角換わりは激変した。序盤の平和で退屈な囲いあいをするのは終わり、初っ端から少しでも得をしようと好戦的に動いていく戦形へと生まれ変わったのである。見ている者にとっては「いいぞ、もっとやれ」と思えるほど楽しいものになったと言えるのではないだろうか。

いいなと思ったら応援しよう!