「羅生門」を読む② 2人の芥川/末尾文の改稿について

▢「老年」と「羅生門」の相違点と共通点

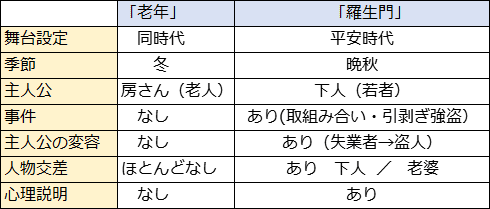

前回、序章として芥川龍之介の処女作「老年」を読みました。まずその「老年」と「羅生門」を比べてみましょう。

1作目と2作目、二つの作品の間は約1年。ほとんど真逆の作品スタイルです。これを、作家の変化とみるか、幅とみるか。う~ん、どっちかなぁ、よく分からないので、ここは両方あり、ということにしておきます。

このように比較すると違いが前面にでますが、共通点も3つもあります。

<「老年」と「羅生門」の共通点>

①[経過時間]

2作品とも日をまたぎません。

・「老年」 /「あかりがつく時分」から「夜」

・「羅生門」/「暮れ方」から「夜」

「夜」は何時とは示されませんが、闇に覆われれる刻限ですから始まり

から終わりまで、せいぜい3時間か4時間の物語です。

②[パラダイムの終焉]

「老年」では江戸的な生活や生のあり方、「羅生門」では「仏教」の醸成

した社会規範が終わりを迎えています。

③[結びの一文]

「老年」は「雪はやむけしきもない。……」、「羅生門」は「下人の行方

は、誰も知らない」。どちらも、結論づけない終わり方が意識されてい

ます。こういうのをなんというんだろう・・・「投げかけ」的結び、

「羅生門」は「突き放し」という感じですね。いずれにしろ、読者に考え

ることを促す終わり方をしています。

この共通項では②と③が大事です。具体的には次回以降に見ていきます。

▢「羅生門」の結びの一文の改稿について

「羅生門」の結び文は2度改稿されています。この問題は「羅生門」の解釈にとって重要なので多く論じられてきました。「羅生門」を実際に読み進めていくうえで先に共有しておいた方がいいと思うので取り上げます。

前回、「羅生門」が発表されたのは大正4年11月と書いたんですが、これは初出で、現在私たちが読んでいる「羅生門」は大正7年7月に春陽堂刊の単行本『鼻』に収録されたものです。改稿は以下の通りです。

①下人は、既に、雨を冒して、京都の町へ強盗を働きに急ぎつゝあつた。

(「帝国文学」大正4年11月号)

②下人は、既に、雨を冒して、京都の町へ強盗を働きに急いでゐた。

(阿蘭陀書房刊『羅生門』大正6年5月)

③下人の行方は、誰も知らない。 (春陽堂刊『鼻』大正7年7月)

①と②はほぼ同じですから、おさえるべきは(①②)→③の変化です。「雨」と「京都」と「強盗」が消えました。そして「行方」を「誰も知らない」としたんですね。

▢改稿の理由について

この「書き変え」の理由について多くの論が書かれています。微妙な違いがあるにしろ、整理すると次の3つになります。

① 芥川の人間の見方が「一義的」なものから「多義的」あるいは「可変的

なもの」に変わったから。

② 芥川が下人を自分の分身から切り離し、作品そのものの芸術的な自立性

を確保したかったから。

③ 芥川が読者を作品に参与させようとしたから。(補足:語り手の支配権

を最後に放棄することによって、読み手を共犯者にして作品の可能性や奥

行きをひろげる意図。つまり、小説手法上の試みによる、ということ。)

どれがいいですか。まず、③は否定しようがありません。実際そうだから。ただ、そのことに対する作者の比重がどの程度あったかは別の問題になります。言い換えれば、手法に優先して、どうしても書き換えたいという内的必然があるかどうか、つまり芥川の内的動機の有無乃至は濃淡の問題が残る、ということです。したがって③を肯定しても①と②はまだ可能性として残ります。

①はどうだろう。ぼくは、2つの点で疑問に思います。ひとつは、「老年」を読むとどうしても芥川が人間を一義的に捉えていたとは思い難いということです。もし、一義的に人間をとらえていたなら、あの「房さん」という老人を肯定するか否定するかするはずです。「雪はやむけしきもない。……」で締めくくるんですよ。かなり老成した精神を持っていないとああいう作品にはなりません。二つ目は、人間観が変わるということは作家にとって大きな転換点になるはずだ、ということです。それなら、下人の描き方も変わらなければならない。末尾だけ変えて、ハイ、それで落着、これはあまりに不誠実です。

先回りしていうと、芥川自身の、作品、すなわち「羅生門」のとらえ方が変わった、というのが改稿理由に対するぼくの見解です。

芥川自身の変化 ⇒ 自作「羅生門」の捉え直し ⇒ 末尾文の変更

つまり、芥川の人間観が変わったのではなく、芥川自身に変化があった、それが自作の捉え直しになり、末尾文の変更になった、そう考えました。書き換えた後の末尾文は実に自然に作品にマッチします。本来そうあるべきだったんですよ。そこからするとニュアンスは異なりますが、ぼくの見解は②に包括されます。

創作活動をやっている人はここらの事情はリアルに分かるんじゃないでしょうか。例えば、詩を書き上げて、それでよし、と思っても三日後くらいにどうもあそこはおれがあのとき書こうとしたことと「ずれている」とか、「ちがっている」とか思って「書き換える」ことってありませんか。「羅生門」に即せば、末尾を変えることによって自分の書いていたものが真の姿になる。そんな感じですね。だから、他の箇所は変更なしです。初出の末尾文だけが間違っていたんですね。たしかに読めば読むほど作品全体と末尾文が必然的に結びつくことが実感できます。そのこともまたあとで具体的に確かめます。

▢大正4年の芥川と大正7年の芥川

じゃあなぜ、初出ではあのような一義的結びになったのか、それについては「羅生門」を書く前の痛ましい失恋が関わっていたことが指摘されています。ぼくもそうだろうと思います。芥川はその頃のことを振り返って次のように書いています。

この自分の頭の象徴のやうな書斎で、書いた小説は、「羅生門」と「鼻」との二つだった。自分は半年ばかり前から悪くこだはつた恋愛問題の影響で、独りになると気が沈んだから、その反対になる可く愉快な小説が書きたかつた。そこでとりあへず先、今昔物語から材料を取って、この二つの短篇を書いた。

これを読むと、「羅生門」執筆時、かれはかなり落ち込んでいたことは想像できます。ほら、あの楼門の下の下人。あそこに唐突に例の気障なフランス語出てくるじゃないですか。「Sentimentalisme」。この時の彼はこの心的状態にあったと思います。とすると書きたかった「その反対になる可く愉快な小説」の末尾が京を荒らし回る「盗賊」になるというのが腑に落ちます。彼は「アウトローになる自分」を書くことで憂さを晴らしにかかった、つまりそれが彼の執筆時の内的必然だった、ということになります。しかし、実際に書いたものは、それに収まらないものが書けていたということです。つまり、書いていた、語弊を恐れずに言えば「書いてしまっていた」ものは、「アウトローになる自分」じゃなかった、ということです。

弥生も名残おしき比にやありけむ蛙の水に落る音しばしばならねば、言外の風情この一筋にうかびて、蛙飛こむ水の音といへる七五は得給へりけり。晋子が傍侍りて山吹といふ五文字をかふむらしめむかとをよつけ侍るに、唯古池とはさだまりぬ。

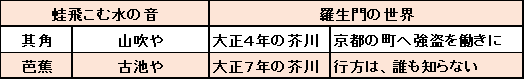

芭蕉の弟子である支考が芭蕉の代表句「古池や蛙飛こむ水の音」の成り立ちについて述べている箇所です。蛙の水に落ちる音に風情を感じて中七下五の「蛙飛こむ水の音」ができて、上五を何にするか、というところで晋子(其角)が「山吹」をつけて「山吹や蛙飛こむ水の音」と詠むと、芭蕉は「古池」でいこうと決めた。そういうことが、書いてあります。図示してみます。

( )蛙飛こむ水の音 芭蕉

↓

山吹や蛙飛こむ水の音 其角

↓

古池や蛙飛こむ水の音 芭蕉

山吹を古池に変えると時空が一気に広がります。芭蕉が即座に「古池」を出せたのはすでに彼が「蛙飛こむ水の音」の言外の風情を感じていたとうことです。一方其角は、「蛙飛こむ水の音」の世界の理解が本質に届いていない、ということになります。

ここでは其角と芭蕉ですが、「羅生門」の場合は、大正4年の芥川と大正7年の芥川です。あきらかに大正4年の失意の彼は自分の書いたものの本質をとらえきれなかった。そして大正7年の芥川は芭蕉のように自分の作品の本質を見極めた、ということではないでしょうか。

▢余談

こんな経験があります。ラーメンの出前を頼んだんですが、そのラーメンのスープ、豚骨だったんですが、味がぼんやりしてました。妻も首をかしげていました。「変だよね」と言うと、妻が「もしかして」と言って、塩を持ってきました。それをラーメンスープに一振りすると、雲霞が晴れるように旨みがあらわれてきました。おおげさに言えばラーメン世界がよみがえりました。ラーメン屋のやつ、塩入れるのわすれやがったんですね。芭蕉の「古池や」も芥川の「下人の行方は、誰も知らない」もこのときの「一振りの塩」とよく似てると思ったりもします。

経験ありませんか?はじめて失恋した頃に食う飯って、本当に味気ないものです。何食っても旨くない。芥川はどれくらいの間味のしない飯を食っていたんでしょうね。案外長く尾を引いていたかもです。長い失恋の後遺症か。純情だなあ、龍之介は。どんな恋愛だったでしょうね。でも、可能な限り作家の生活や経歴を抜きにしてテキストを読み解いていきたいのでこれ以上プライバシーには立ち入りません。今回は少しかかわらせましたけれども、例外的措置です。

ちなみに、このときの恋の相手は吉田弥生という人です。その間のことは藪野直史さんの「鬼火」というサイトの「青年と死と 芥川龍之介」に書かれていますので、興味のある方はそちらをどうぞ。

この藪野さんの「鬼火」は超すごいサイトです。

お勧めです。👉(http://yab.o.oo7.jp/index.htm)

さらに、芥川の女性遍歴にのめり込みたければこちらをどうぞ。