技術指導から、感性支援へ。幼稚園絵画指導の大改革記⑥ -いざ、作品展!-

藤枝順心高等学校附属幼稚園での、2年間にわたる絵画指導大改革。

数話にわたって書いています。

(久しぶりの投稿になってしまって、ごめんなさい…!)

藤枝順心高等学校附属幼稚園は

年幼〜年長までの4学年、全15クラス380名のとても大きな幼稚園です。

今回のプロジェクトでは、授業作りや展覧会づくりのサポートを主に

担任の先生方、副園長、主任教諭の合計17名を対象に

研修や、報告↔︎フィードバックというかたちで関わりました。

2年間の変遷は、大きく3つの目的に分けることができます。

フェーズ1:2022年8月〜2023年6月 ブロック研修に向けて

フェーズ2:2023年10月〜2024年2月 作品展に向けて

フェーズ3:2024年5月〜2024年9月 持続的な指導に向けて

フェーズ2では、先生方との作品展の挑戦について綴っています。

フェーズ2-4:「こどもたちの成長を見せる」作品展のための訪問研修

作品展まであと1ヶ月となった、2024年1月。

再び幼稚園にお邪魔して、訪問研修を行いました。

事前のzoom研修で伺っていた、こどもたちの成長と先生方の不安。

これまでの自由表現の積み重ねから

作品展で保護者に見せたい「こどもたちの成長」については

先生方も私も、しっかりとした手応えがありました。

一方で、先生方の不安の多くは

抽象も具象も

描いているものもバラバラな作品たちを

作品展の空間でどう見せるのか?

保護者はそれを理解してくれるのか?

というところにあると感じていました。

たしかに、幼稚園や保育園の先生方の多くは

作品展というものの作り方を、アカデミックに学んだわけではありません。

各現場で、受け継がれてきたやり方が拠り所のなか

それを根本的に変えよう!というのは

とても大きな挑戦であり、不安です。

そこで、限られた時間ではありますが

その不安を、この訪問研修で少しでも解消したいと思っていました。

まず先生が迷っていた、作品選び。

せっかくの訪問の機会なので

先生方と一緒にこどもたちの作品をみることになりました。

案内されたホールに行くと…

先生方が私のために、こどもたちの作品を床一面に並べてくれていました。

どのフロアでも所狭しと並んだ

圧巻の作品数!!!!!

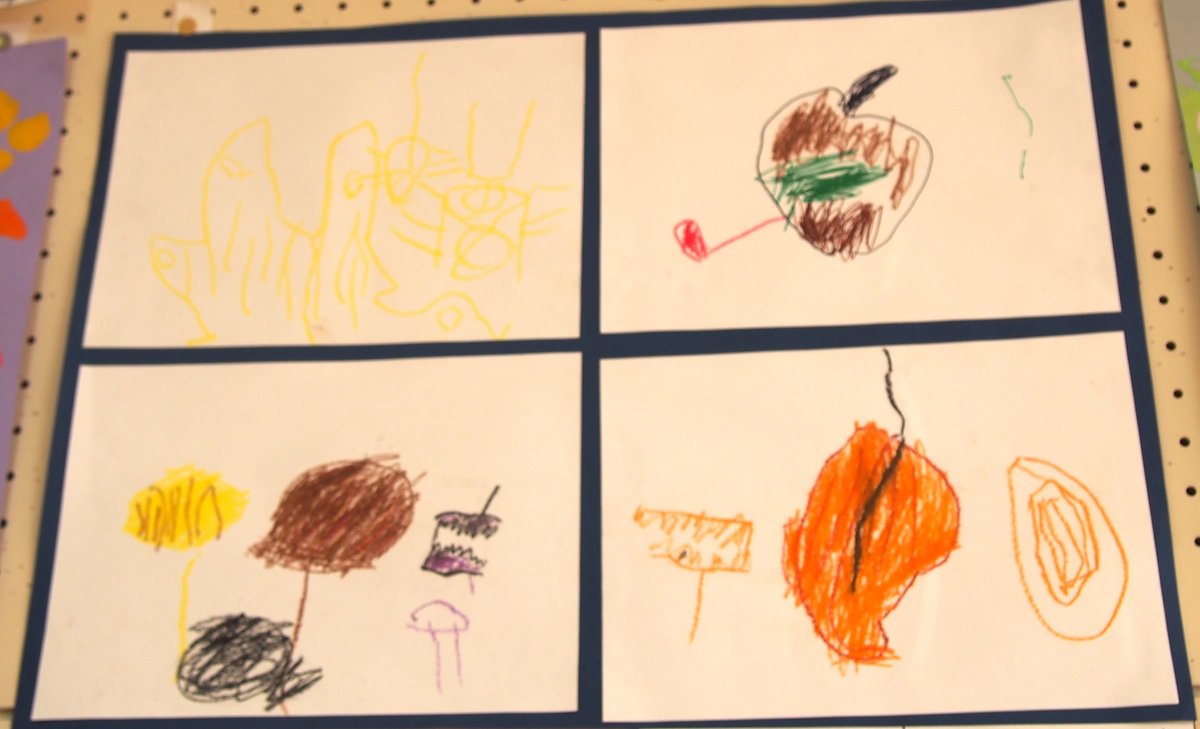

そして、どの作品も本当にいい。

こどもたちが生き生きと表現していることと

先生方が一生懸命自由表現の時間を作ってきたことが伝わってきました。

作品選びについて、事前に先生方には

「先生方が保護者に、こどもの様子を語りやすい作品を選んでください」

と伝えていました。

でも、毎日こどもたちの様子をみているからこそ

こどもたちに愛情たっぷりな先生だからこそ

このたくさんの作品の中から選ぶのは、難しかったようです。

(素敵なことだ)

そこで、全体のバランスや

その子の成長代(しろ)という部分で

作品選びと、その展示方法を

個別に少しアドバイスをさせていただきました。

(といっても17クラスなので本当に少しになってしまいました、、、)

大きさも素材もバラバラな作品たちを

限られたスペースにどう並べるか

どんなキャプション(作品タイトル、活動タイトル、子どもの名前など)をつけるか

台紙はつけるか、つけるとしたら何色か?

などなど、、、

中には、偶然にも赤を使った作品が多くあるクラスがあり

開き直って、赤をテーマに展示空間を作ってみては?

とアドバイスしたクラスもありました。

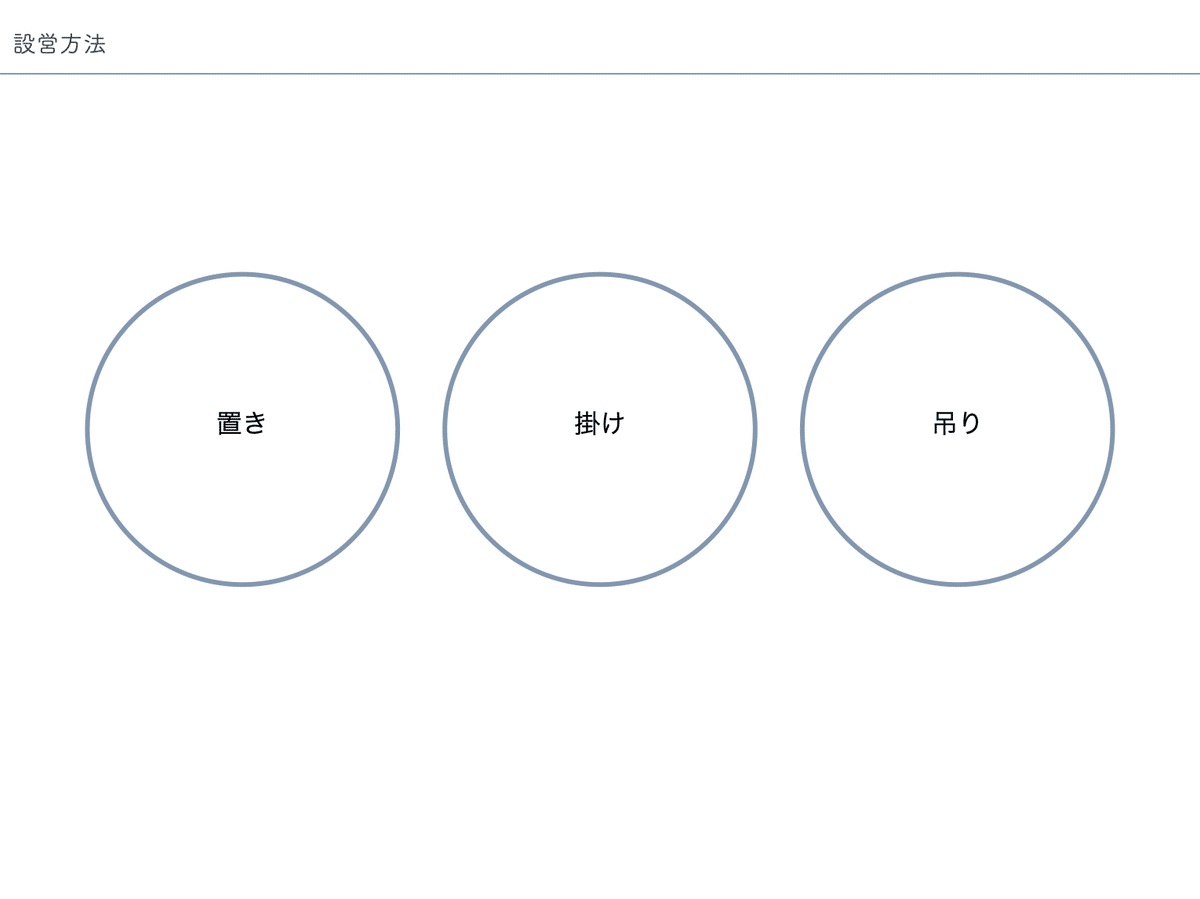

さらに、研修の時間にはスライドを使って

おもに「作品展空間の作り方」を先生方に伝えました。

主な三つを紹介。

地中美術館のモネの部屋を参考に。

保育園の展覧会の様子も紹介。

最後に、歴史上の美術作品にも触れ

こどもたちの作品もそれらと同様に、鑑賞者にじっくり見せるものとして扱いたいこと

具象画も抽象画も、こどもたちの成長という意味では等しく価値をもつものであること

を伝えました。

フェーズ2-5:いざ、作品展!

そこから1ヶ月間、先生方はみなさん本当に一生懸命

作品展に向けて準備していたそうです。

私は作品展当日、残念ながら会場にいくことができなかったのですが

zoomで繋ぎ、展示空間を案内していただきました。

モニターに映し出されるクラスごとの作品展は

こどもたちの作品に比例するように

授業内容にも、展示方法にも

先生の工夫が、たくさん盛り込まれていました。

そして、画面に映り込む先生方が

とても達成感のある表情で、こちらに手を振ってくれたのが印象的でした。

さらに、そこにいるこどもたちがとても嬉しそうに

家族に自分の作品を紹介している姿も見えました。

その様子から、先生方は保護者のみなさんに

伝えたいことを伝えられたんだな

いい反応をもらったんだな

ということが

よーくよーくわかりました。

<つづく>

いいなと思ったら応援しよう!