技術指導から、感性支援へ。幼稚園絵画指導の大改革記⑨ -日常に続く研修 年中クラス編-

藤枝順心高等学校附属幼稚園での、2年間にわたる絵画指導大改革。

下記記事から、数話にわたって書いています。

藤枝順心高等学校附属幼稚園は

年幼〜年長までの4学年、全15クラス380名のとても大きな幼稚園です。

今回のプロジェクトでは、活動作りや展覧会づくりのサポートを主に

担任の先生方、副園長、主任教諭の合計17名を対象に

研修や、報告↔︎フィードバックというかたちで関わりました。

2年間の変遷は、大きく3つの目的に分けることができます。

フェーズ1:2022年8月〜2023年6月 ブロック研修に向けて

フェーズ2:2023年10月〜2024年2月 作品展に向けて

フェーズ3:2024年5月〜2024年9月 持続的な指導に向けて

本記事はフェーズ3の中盤にあたります。

持続的な指導に向けて、2年間の総仕上げの様子です。

フェーズ3-4:自由に遊ぶ、その先へ/年中クラス研修への思い

毎回、研修を行う前に

先生方にアンケートを実施していました。

本当は先生方に直接声で、現状や思いを伺いたかったのですが…

時間もなかなかとれないので、せめてテキストベースで。

今回のアンケートには

こどもたちが日々絵の具あそびや表現を楽しんでいること

それに伴って、手に画材がつくことを厭わなくなったり

筆やえのぐの扱いが上達している子が増えてきたこと

行事の隙間に、色鉛筆などで短時間でも表現時間をつくっていること

などなど

こどもたちと表現の、うれしい関わりが見えました。

さらに

こどもを見守る時の考え方や見方が変わってきた

一緒に楽しめるようになった

という先生方の内的な変化と

絵の具あそびを年間続けていったらいいのか?

もうすこし絵の具の活動を発展させたい

UMUMが感動した、これまで関わったこどもの作品を見てみたい

などなど

自由に遊ぶ、その先を考え始める先生方の姿がありました。

予定していた次の研修の対象は、年中クラス。

私の実践の肌感では、感覚的な表現も

理性的な表現も、両方楽しめる

美術表現を幅広く味わうことができる学年でもあります。

そこに、アンケートで感じた先生方の姿も相まって

これまで積み重ねてきた自由な表現を土台に

応用として、少し技法的なアプローチを取り入れる提案をしようと決めました。

とはいえ、技法のようにルールがあるものは

手順が守られているか

道具を適当に使えているか、など

評価的な目線も生まれがち。

そのあたりのバランスも、今の先生方なら掴んでくれるかもしれない!

題して

「評価的になりすぎない、技法アプローチ」

という研修を行うことに決めました。

それはまさに、「先生方→こどもたち」のアプローチでもあり

「UMUM→先生方」へのアプローチでもあります。

先生方がこどもたちに、評価的になりすぎないためには

私自身が先生方に、評価的になりすぎない伝え方をする必要がある。

言葉を選び、抽象的な感覚がより伝わるよう

色や形の視覚情報を足しながら、資料を準備しました。

フェーズ3-5:年中クラス対象の研修「評価的になりすぎない、技法アプローチ」

研修当日。

この日も、午前中に先生が実施する

絵画指導を見学しました。

今回見せていただいた授業は

シャボン玉アート。

6,7人のグループ活動で

魚のかたちを大きく1/4に切った紙に

色付きのシャボン玉をストローで吹きつけます。

最初は吹く力が強過ぎたり

思い通りの位置にシャボン玉を落とせなかったり

ままならなさを感じていたこどもたちが

徐々にコツを掴んでいき

自分なりの工夫を加えたり

泡が作り出す不思議な現象に夢中になっている姿がありました。

自分の探求をもくもくと進める子

お友達の様子を観察して楽しむ子

何人かで一緒に活動を楽しむ子

楽しみ方のバリエーションも印象的でした。

最後に、1/4パーツを合体して

色とりどりの泡が重なった

とても幻想的な、大きな魚が出来上がり!

柔和なキャラクターの担任の先生が

エンターティメント性の強い活動を進行している中

こどもたちが、しっかり先生の説明を聞いているところも

こどもたちと先生の関係が出来上がっているんだなあ

と思って見学していました。

お昼を挟んで、午後は先生方に集まっていただき

私からの研修がスタート。

前回に引き続き、研修には全学年の先生方が参加してくれました。

まずは、幼児期のこどもたちの表現に

どんな発達が見られるのか

その中で、技法を楽しむというのは

どんな位置付けになるのか

私目線でお伝えしていきます。

そして、技法的な活動を行う際に

どうしても出てくる、おとなの評価的目線。

こどもたちの能動的な活動と

どうバランスをとっていったらいいのか。

今回の研修において、一番キモといってもいい部分です。

ここまでお伝えした上で

体験を通して、研修内容を咀嚼できるよう

この日も手を動かすワークショップを挟みました。

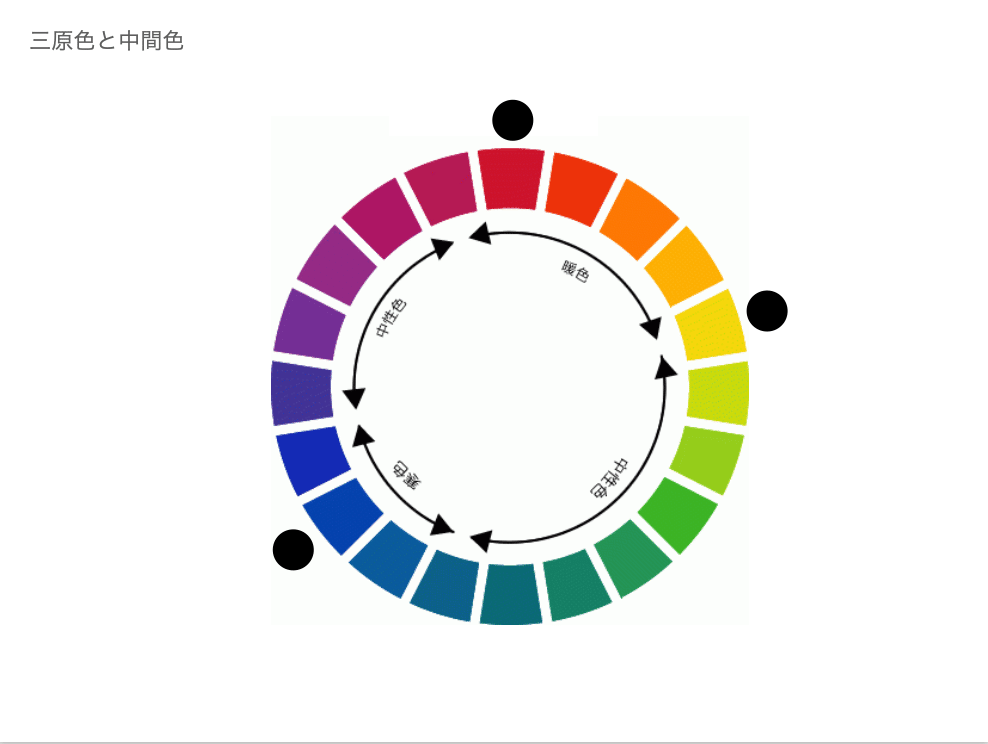

その名も、「いろのたしざん」!

事前に書いた四角の中に

三原色を塗っていき

さらに、それらを混ぜた色も記録していきます。

赤+黄色=オレンジ

青+黄色=緑

赤+青=紫、、、、

原色を混ぜて、中間色を作る。

知識として知ってはいるけれど

改めて混色してみると

新しい発見があるものです。

後半は、自分で作った色を使って

閃いたモチーフを描いてみます。

オレンジ色でみかんを描いたり

紫色で着物を描いたり。

自分で混色するので

青っぽい紫や

濃いオレンジなど

色味の変化をつけることもできます。

既製品ではない、手作りの中間色だからこそ

とてもリアリティのある表現が生まれていました。

最後に、ここまでの体験を

活動設計の目線で振り返ります。

まずは、多くの技法がそうであるように

今回の混色は、原色と中間色(色相環)というロジックがベースにあること。

そして、活動の中で

大事にしたい評価と

不要な評価はなにか?

を先生方と考えました。

今回実践したように

技法ベースの活動でも

手順通りに進められているかどうかや

完成度の優劣が気にならない

こどもの能動性をひらく活動設計ができる

ということが

先生に伝わったようでした◎

やっぱり、先生方の勘所がすごいぞ,,,!!

この研修を持ち帰った先生方が

どんな活動をつくるのか、とても楽しみです。

いよいよ次回は研修ファイナル!

極まる感情を横に置きつつ

年少クラスの研修を構築します。

<つづく>

いいなと思ったら応援しよう!