「断糖生活」を3日間やってみて、いろいろわかったことがあったので報告してみる。

フォレスト出版編集部の寺崎です。

みなさんは「断糖」をいう言葉をご存じでしょうか。

『シンクロちゃん』の著者・佐藤由美子さん(サトユミ先生)がFacebookで「お腹が空いたは洗脳だった?」というちょっとドッキリなタイトルで・・・

実は今、断糖生活をしています。

知人が、断糖生活をしているのを聞いて、興味を持ったのがきっかけです。

低糖質ではなく「断つ」というのがポイントです。

・・・という書き出しの投稿をしていました。

「断糖」=糖を絶つ。

糖質制限という言葉はかなり一般的になりましたが、断糖の場合はいっさいの糖質を断ちます。

サトユミ先生は大の甘党のようで

「ケーキ1ホール食べようと思えば食べられる」

「クライアントさんからもらったお菓子一箱は2日あれば食べてしまう」

「なければないで大丈夫だけど、あれば全て食べられる」

だそうです。

糖質は、口に入れると「もっと欲しい」と、本人の意思に関係なく暴走する。

これって、私自身めちゃくちゃ実感するところでありまして、飲んで帰って自宅の駅のラーメン屋でついついシメのラーメンを食べたり、ランチのライスが「大盛り無料」であれば、大盛りにしないわけがないワケであります。

白い飯、ラーメン、パスタ、パンがだいすき。

立派な糖質ジャンキーな私ですが、サトユミ先生の投稿の影響で先日「3日間断糖生活」を実験してみました。

「糖」を断つと何が起こるのか?

断糖生活を始めたサトユミ先生によれば、次の5つの効用があったそうです。

①「甘いものが食べたい」は洗脳だったとわかる

②「食べること」への興味が極端に減る

③睡眠時間が短くなって自然に目が覚める

(食べ物の消化にエネルギーを使わなくなったから?)

④時間が増える

(食べる時間が減ると、物理的に時間が増える。それだけでなく、消化にエネルギーをあまり使わないので、効率よく体が動くようになり、1日が24時間ではなく、30時間はある感覚になる)

⑤直観力が増して頭が冴える感覚が続く

な、なんだと!?

いいことづくめじゃないですか!

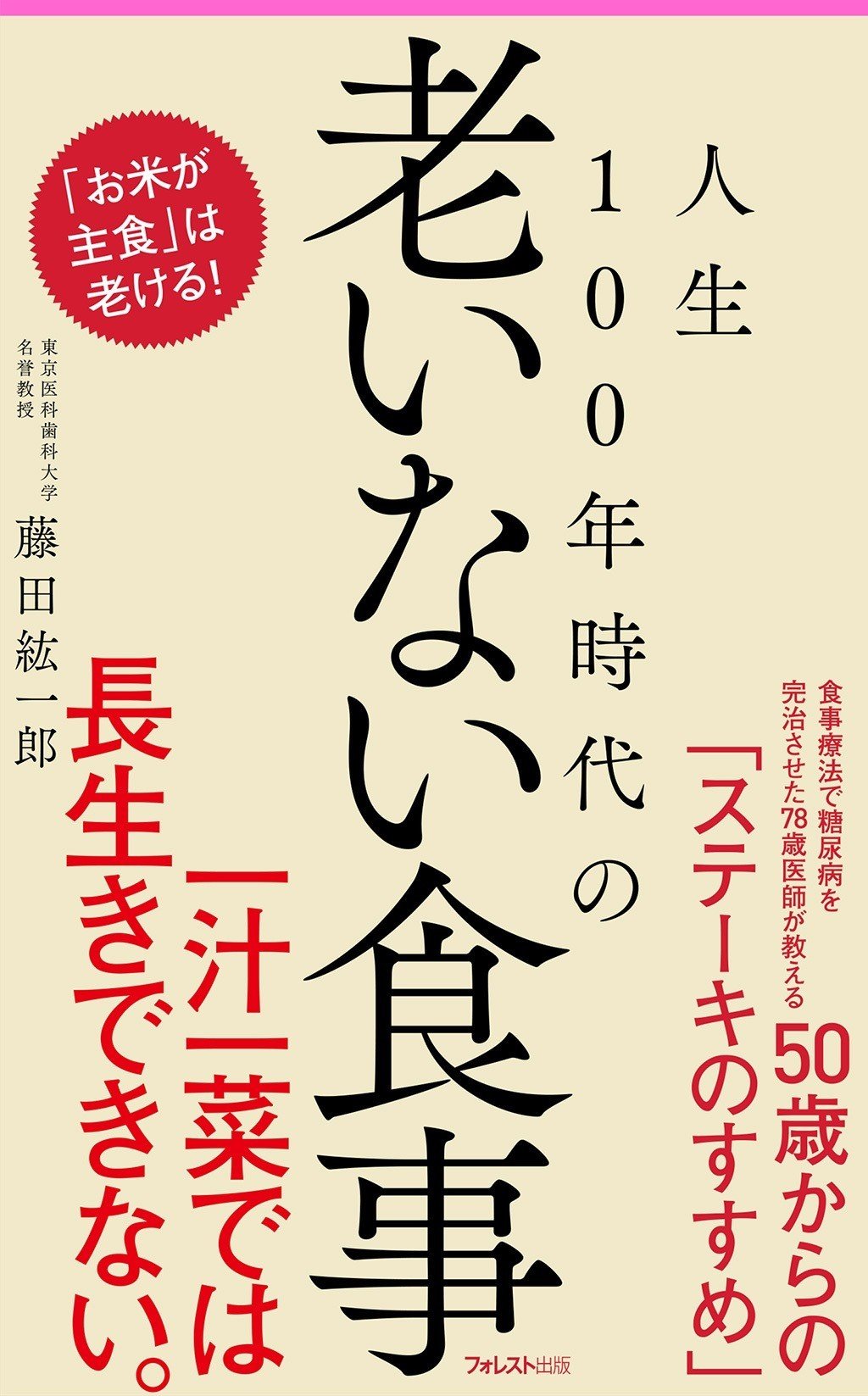

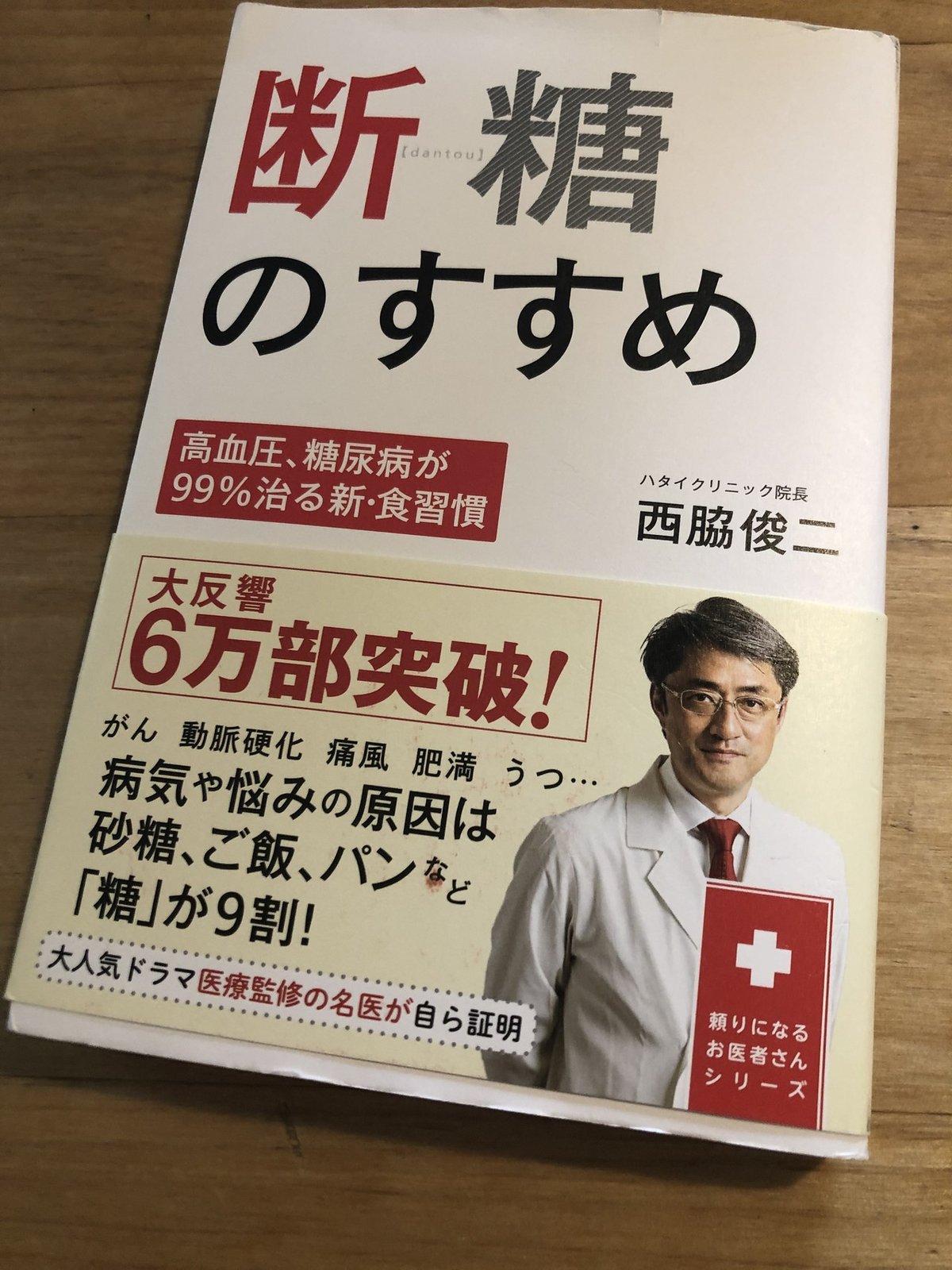

糖質、炭水化物に支配される人生からの離脱を、ワタクシ、ここに宣言いたします。で、さっそく、おすすめされていたこの本を買ってきました。

ちょうど家族が日中いない自宅作業が3日続いたので、それを利用して「3日間断糖生活」を試した次第です。

方法は簡単。

朝食、ランチ、夕食のすべてを「おかずだけ」にしただけ。

だいすきなカルビーのポテトチップスコンソメパンチもサッポロポテトつぶつぶベジタブルもキャベツ太郎も禁止です。

1日目はなんとなく「あ~、白いごはんを腹いっぱい食べたい。ラーメン、パスタ食べたい・・・」と苦悩してましたが、2日目からは意外と平気になり、3日目はぜんぜん余裕でした。

サトユミ先生も『断糖のすすめ』も、「3日やるだけでかわる!」と謳っていたのですが、たしかに3日でいろいろと変化がありました。

実際に「断糖生活」を3日間やってみた効果

①足のむくみが取れた

いちばん「おぉぉ!」と思ったのは、ステイホーム以来ずっとパンパンになって、家族から「そんな足だったっけ?!」と言われていた足のかかと付近のむくみがスッキリしたことです。「げ、かかとの骨出てるじゃん」と思わず声が出そうになりました。

②肌荒れが改善した(気がする)

もう何年も治らない肌トラブルがあるのですが、かゆくならない、気にならない。心なしか、肌がキレイになった感じがしました。

③腹回りがすっきりした(気がする)

娘に「パパ、おなかぽっこり」と指摘され続けてきたメタボ腹が幾分すっきりした気がします(当社比)。

あと、これがいちばん重要なポイントかもしれません。「炭水化物を食べたくてたまらない」という糖質ジャンキーな感情がかなり薄らぎました。

「もうこの先、一生、炭水化物食べなくてもいいかも」

そう、思えたのは事実です。

断酒、禁煙もこれに近いのかもしれません。

調子に乗って「バターコーヒー」にも手を出す

この「断糖」ですが、炭水化物を一切取らないという方法論だけではなく、いろいろとメソッドがあるのですが、詳しくは書籍やネットで調べていただくとして、超重要なメソッドの一つに「糖分は断つ」が、「脂質は積極的に摂るべし」というものがあります。

といって、悪い脂を取ってはなりません。

良質な脂質の摂り方のひとつに「グラスフェッドバター」を摂取する方法があります。グラスフェッドバターとは、いまの穀物を食べて育てられた牛ではなく、本来の牛の食べもの、つまり「牧草」を食べた牛から取れるバターのこと。

ネットの情報によれば、成城石井とCALDIに売ってるとのことで行ってきました。

これをコーヒーに溶かして飲むのが「バターコーヒー」。日本ではデイヴ・アスプリー著『シリコンバレー式 自分を変える最強の食事』で有名になった飲み方ですね。

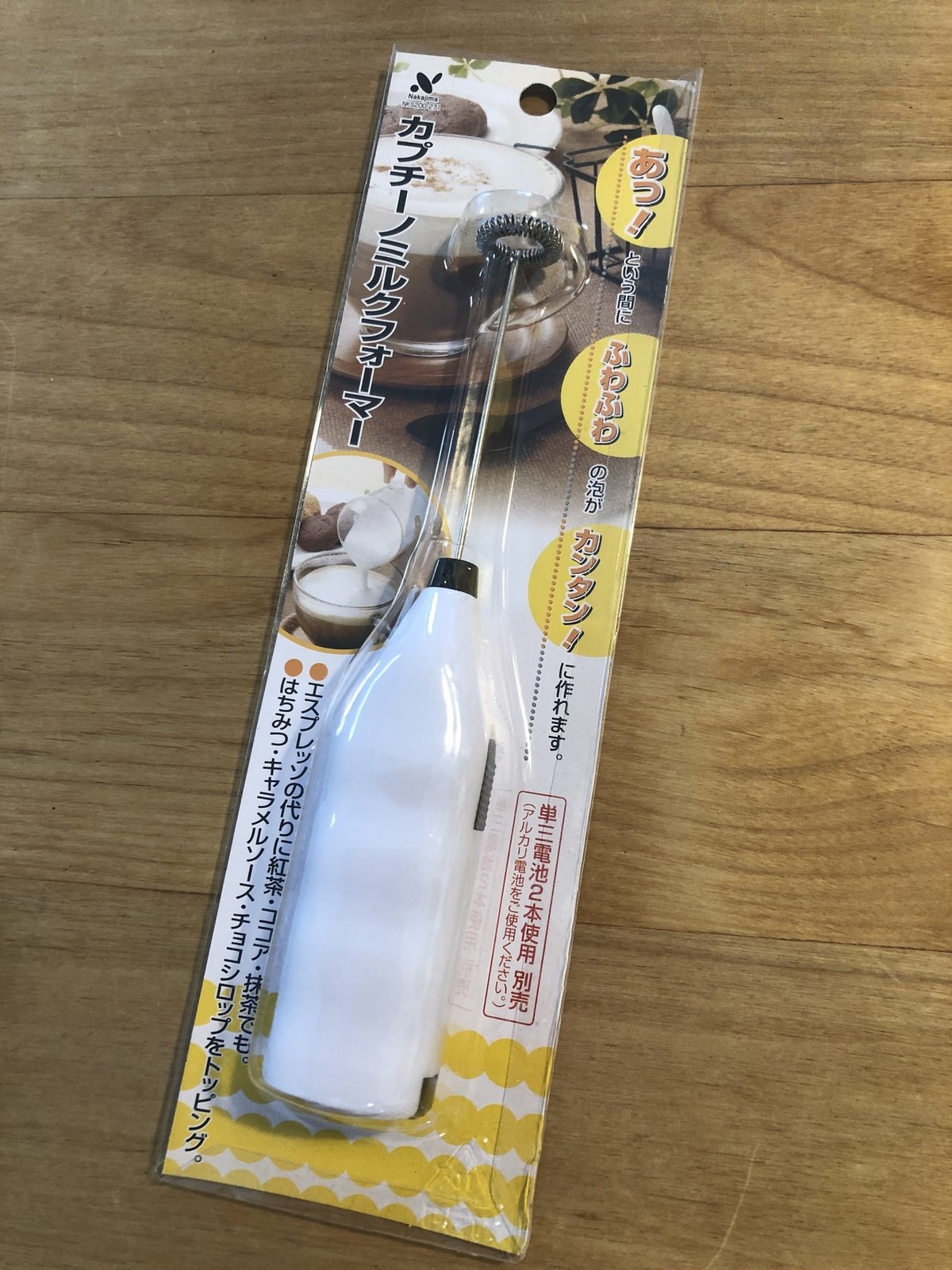

ただ、コーヒーにそのままボトッとバターを入れただけだと分離してしまってクソ不味いらしいので、ミキサーもしくはシェイクボトルで攪拌して混ぜてから飲みます。

私は100円ショップでこれを買いました。

この小さなミキサーでかき混ぜて、軽くホイップした感じで飲む。なかなかおいしい。ちょっと濃いめのミルクを入れたような味ですね。

グラスフェッドバターがすごいのは、栄養価がバランスよく配合されているため、「飲むとおなかが空かない」という点です。なので、最強のダイエット方法としても知られています。

さらにこれにMCTオイルを加えるのが最強らしいです(まだオイルが入手できておらず試せていません)。

ちなみにグラスフェッドバターが手に入らない場合は「ギー」でも代用できます。ギーのほうが溶けやすいので、バターコーヒー専門店でも使われているらしいです。

「肉」は体にいいのか、悪いのか?

断糖メソッドでは、肉や魚をメインとする食事を推奨していますが、とくに肉食に関しては古くから議論があります。

A 肉は体に悪い

B 肉は体にいい

どっちが正しいのでしょうか?

いまのところ「B 肉は体にいい」が優勢なようです。というか、「炭水化物=悪者」とされてきた流れの裏面として「肉=いいもの」説が強化されてきた感じがします。

ベストセラー作家にして、食事療法で糖尿病を完治させた藤田紘一郎先生によれば、「日本人の体質にはお米は合わない」と断言されています。

しかし、古くから日本人は「肉食」より「お米」を中心とした食事がいいと言われています。いったいどういうことでしょうか?

「日本人の腸は欧米人より長い」はウソ

「日本人はもともと農耕民族であり、伝統的に穀物や野菜など植物性食品を食べ続けてきたため、腸が欧米人よりも長い――」

よく目にする文言ですね。

「肉・悪玉論」を掲げる方たちは、この理論にこうつけ加えます。

「欧米人の腸は短いため、肉を食べてもすぐに体外に排出される。しかし、日本人の腸は長いので、肉を食べると長時間、腸にとどまってしまい、腐敗しやすく、腸を汚しやすい」

「さもありなん」と感じさせる論調です。

「日本人の腸には肉食は適さず、病気を招く原因になる」と聞けば「肉を食べないほうがよいのかな」と思ってしまいます。

しかし、「日本人の腸は長い」という理論がまったくのウソだったとしたら、どうでしょうか。

現代社会には、多くの都市伝説が存在します。

誰かがあたかも真実のように語ったことが、正しいこととして伝播してしまうことが往々にして起こります。医学情報の中にも、都市伝説は存在します。「欧米人の腸は短く、日本人の腸は長い」という考えも、まさに都市伝説の一つだったのです。

「日本人の腸も欧米人の腸も、長さに変わりはない」ということを、亀田メディカルセンター消化器科部長の永田浩一先生らの研究グループは、日本消化器内視鏡学会の学会誌に発表しています。

研究グループは、50歳以上の日本人とアメリカ人650人ずつ、計1300人の大腸を内視鏡を使って調査しています。その調査結果から「日本人とアメリカ人の大腸の長さに、実質的な差は見られず、ほぼ同等である」と結論が導き出されました。

日本人の腸は特別でもなんでもなく、欧米人と同じだったということなのです。

藤田紘一郎『人生100年時代の老いない食事』120~122ページより

なんと!

医学会にも「都市伝説」なるものがあるんですね。「医学的には」の枕詞をつけて語られると、わたしたちはすっかり120%信じてしまいますが、注意しないとアカンです。

腸の長さは日本人も西洋人も同じだということがわかりました。それでもやっぱり「肉は日本人に合わない」という俗説を覆すには不十分です。

もう少し、藤田先生の主張に耳を傾けてみましょう。

「日本人の体に肉が合わない」は真っ赤なウソ

人間という動物は、民族によって「肉食」や「草食」というカテゴリーわけができるはずもありません。人類は雑食動物だからです。

これに対し、野生動物は肉食か草食かで腸の長さに差が現れます。たとえばライオンの腸の長さは体長の5倍しかありませんが、牛や羊の腸は体長の約20倍もあります。

なぜ、肉食動物と草食動物では腸の長さがこんなにも違うのでしょうか。それは、「アミノ酸の生成速度」に関係しています。

肉食動物は、他の動物を捕食することで、肉からたんぱく質を得ています。腸に入ったたんぱく質は、小さな粒子であるアミノ酸に分解されてから体内に吸収され、体の一部になって働きます。肉食動物の場合、たんぱく質が直接腸に入ってくるため、アミノ酸の生成に時間がかかりません。

一方、草食動物の場合、植物に含まれている食物繊維を腸内細菌に発酵してもらい、それによって生じるアミノ酸を体内に吸収しています。肉を食べなくても、草食動物が体の組成に必要なアミノ酸をつくれるのは、腸内細菌のおかげなのです。

ただし、食物繊維を腸内細菌が発酵させ、アミノ酸を生成するには、時間が必要です。草食動物の腸が肉食動物より長くなっているのは、こうした理由があるのです。

この自然界の成り立ちを、安易に人間に当てはめてしまったのが、「狩猟民族は腸が短く、農耕民族は腸が長い」という説です。これが真実かのように伝播され、都市伝説化し、「日本人の体には肉が合わない」という主張が生み出されていったのでしょう。

日本人の腸でも、肉はきちんと消化・吸収できます。

今日から安心して食べましょう。

藤田紘一郎『人生100年時代の老いない食事』122~123ページより

その昔、近藤さとMCの深夜番組で「完全人体張本」というのがあり、「う○こ」を大真面目に論じていた回で「世界で一番う○この量が多いのは日本人とイタリア人」=「日本人は主食が米で、イタリア人は主食がパスタだから」という豆知識に感動した覚えがあります。

そんなことを思い出しました。

腸の長さは万国共通だけど、「う○こ」の量は異なるということです。

日本人の食事の7割が体にあっていない

でも、「欧米人は狩猟民族で、日本人は農耕民族」とはよく言われます。フランス人なんて、かなりな「肉食」なイメージです。そのことについても藤田先生は警鐘を鳴らします。

「欧米人は狩猟民族。日本人は農耕民族。だから日本人の体には米があう」

という説も、都市伝説のようなものです。

人類が大幅に人口を増やす転機となったのは、今から約1万年前。農耕の開始が転機となっています。農耕開始時、世界の人口は約500万人ほどだったと推定されています。ところが、紀元前5世紀には1億人を超え、紀元前後には約3億人にもなりました。農耕開始による人口増大の現象は「奇跡の1万年」と呼ばれます。

欧州では、9000年前にはすでに農耕や牧畜が始まっていました。

一方、日本に農耕が伝わったのは、縄文後期(約5000年〜4000年前)。

本格的に農耕社会に入ったのは、弥生時代の紀元前300年〜紀元後300年であり、欧州よりずっと遅いのです。

農耕生活をする以前の日本人は、野生動物を捕獲して食べる狩猟採集民族でした。

木の実や果物、魚介類、昆虫、そして獣の肉など、自然の恵みを食べ、米などの主食のない食事をしていました。700万年という人類の歴史から見ても、日本人が農耕民族になってからの2300年とは、ほんのわずかです。つまり、私たち日本人は人類の歴史から見れば、膨大な歳月を「狩猟採集民族」として生きてきたことになります。

動物の進化とは、膨大な歳月を送るなかで少しずつ整っていくものです。「日本人の体には米があう」とよくいいますが、むしろ私たちの体は、米などの炭水化物を、無駄なくエネルギーに転換できるほどのしくみを整えていないのです。

日本人が肉食を捨て、米を日常的に食べるようになった弊害は、健康にも大きな変化をもたらしました。

肉を食べなくなったために、体が必要とする必須アミノ酸を得られなくなりました。また脂質が得られない食生活により、細胞膜の材料がたりず、細胞の弱体化が起こります。米などを食べる割合が大幅に増えたことで、糖質の摂取量が一気に増え、人体が欲している必須アミノ酸や脂質の摂取量が一気に減ったのです。

こうした栄養のアンバランスが、日本人の健康を著しくむしばみました。

感染症が蔓延すると、抵抗力のない体は持ちこたえることができなかったのです。

また、死因として脳出血が多かったのも、必須アミノ酸と脂質の不足によって脳血管がもろくなり、切れやすかったことを示しています。

農耕文化がもたらした栄養素のアンバランスの名残は、現代においても根強く残っています。

人体の主な成分比率はたんぱく質が約46%、脂質が約43%、ミネラルが約11%、糖質はわずか1%です。これに対し、私たちの食事の主な成分比率は、糖質が約68%、たんぱく質が約16%、脂質が約11%、ミネラルが約5%です。

人体の組成に対して、摂取している栄養素の比率がまったく適合していないのです。とくに50歳以降はとり過ぎると体によくない糖質が、日本人の食卓の7割を占めているのが現状なのです。

藤田紘一郎『人生100年時代の老いない食事』124~126ページより

なんてこった!

人体の主成分と摂取してる栄養素がこんなにアンバランスだっただなんて。とかく悪者にされがちな「脂質」が足りないことは、断糖メソッドで「脂質摂取」が推奨されていることとも合致します。

支配者による「日本人の主食は米」という洗脳

「いやいやいや、それでもやっぱしニッポンジンにはお米だがや!」と声高に叫びたくなる気持ちをグッと抑えて読み進めてみたください。「日本人は米」の思想には、多分に政治的意図があったという事実が語られています。

欧州では農耕が始まったのちも、人は肉食を続けました。しかし、日本人は肉食を捨てます。なぜ日本人は「自分たちの体に米が必要なんだ」と思い込むようになったのでしょう。

その答えは、少年時代の「歴史」の授業にあります。

私たちの祖先が肉を食べなくなり、エネルギー摂取の大半を米に頼るようになったのには、実は「政治的な意図」がありました。

日本で農耕が本格的に始まったのは弥生時代です。当初は、縄文時代から受け継いだ食文化も続いており、狩猟採集も行われていました。

しかし、階層社会が形成され、「支配する者」と「支配される者」の差が顕著になってくると、狩猟文化は衰退していきます。支配者が自らの富と権力を増大させるために、米の生産量を高めたいと考え始めたからです。支配者は、民衆が狩猟にかける時間を農作業に充てさせたいと考えるようになったのです。

そんな折、日本に仏教が伝来しました。6世紀のことです。

大乗仏教では、肉食を禁じていました。権力を握る支配階級の者たちは、米を崇める一方で、動物を殺して肉を食べる行為を卑しいこととし、殺生を禁じたのです。

肉からエネルギーを得られないとなれば、代わりに米を食べないと、人は生きられなくなります。殺生禁止令は、民衆の米への執着心を高めるうえで、もってこいの政策だったのです。

私たちの祖先は、人類誕生以来、野生の生きた食べ物を得て、命をつないできました。木の実、果物、キノコなどの植物性のものばかりではなく、無数の昆虫も食べ、たんぱく源とすることができました。

動物の肉も食し、魚介類や海藻なども重要な栄養源としていました。野生の生活の中では、糖質を得る機会は極めて少なく、体は貴重な糖質を無駄にしないよう、あまった分は中性脂肪へと変え、脂肪組織に蓄えるよう、700万年かけて進化しました。

ところが、農耕社会に突入すると、短期間のうちに食生活が一変しました。主要なエネルギー源が、動物性たんぱく質から糖質へと移行してしまったのです。

私たち日本人は、自分たちの体には米こそ必要だと思い込んできました。

しかし、糖質をエネルギーに変える機能は、いまだ十分に持ちあわせていないのが実際のところなのです。

このことは「日本人は遺伝的に糖尿病になりやすい民族」という実情にも表れています。40年間のうちに、糖尿病患者は日本では30〜50倍も増えているのに対し、欧米では5〜10倍と、日本より上昇率ははるかにゆるやかです。

かつて支配者が作った「米を主食とする食文化」は、今も私たちの食習慣に影響を及ぼしているのです。

藤田紘一郎『人生100年時代の老いない食事』127~129ページより

恐ろしい話ですね。

私自身、血糖値が高いので、これからも「断糖」あるいはそれが無理なら糖質を制限する方向で生活していこうかなと思います。

では。