「椅子取りゲーム錯覚」と「自己責任論」

こんにちは。

前回、昨今の子どもたちの間に蔓延る「自己責任論」が、民主制の共同体を脅かす可能性に言及しました。

今回は、「自己責任論」の原因は、実は「お金についての誤解」にあるのではないか、という自説を述べたいと思います。

「お金についての誤解」

以前の投稿でも言及しましたが、私たちにとって、

「お金を使うには、どこか他所から集めて来なければならない」

という感覚は、ごく素朴なものです。

たしかに私たちがお金を使うときは、

いつもどこかからお金を集めてこなければなりません。

その経験から私たちは、無意識に次のように錯覚してしまいます。

『お金はモノであって、その総量は決まっている。』

これが今回問題にしたい「お金についての誤解」です。(これが誤解であるという説明は、後述します。)

「椅子取りゲーム錯覚」

前述のように、お金がモノであり、しかも総量が決まっている(=有限である)ならば、

社会は有限のお金を取り合う「椅子取りゲーム」である、ということになります。

このいわば「椅子取りゲーム錯覚」からは、おぞましい思想が展開されます。

すなわち、

「自分が安定的に所得を得たければ、

それと同じだけの所得を失う者が、常にいてくれなければならない」

のです。

そうすると、いつも誰かを蹴落とし、椅子にありつけない「落ちこぼれ」を作っておかなければいけないことになります。

そうしなければ、自分が「落ちこぼれ」として所得を奪われてしまうのです。

私には、この考え方がそのまま、次のような「自己責任論」へと転換されるように思われるのです。

「落ちこぼれ」は自己責任

(ということにすれば助けずに済む)。

なぜ私が「落ちこぼれ」を助けなければならないのか

(助けるとその分、自分の取り分が奪われるのに)。

厄介なことに、椅子取りゲーム錯覚と自己責任論は、大変相性が良いように思うのです。

誤解

もしも世の中の仕組みが、上述のとおりならば救いがないのですが、

幸いにも「お金はモノで、有限である」

という素朴な発想は、根本的に誤っています。

「お金とは何か」は難解な話ですから、詳しくは今後少しずつ解説していきたいと思っていますが、

(説明をすっ飛ばして結論だけを先に示すならば、

「お金とはモノではなく『発行者の負債の記録』のことである。また、それゆえ総量は一定ではない。」ということになります。)

とりあえず、ここでは難しい理屈は抜きにして、

「お金の総量は一定ではない」

という客観的なデータを提示しておくに留めます。

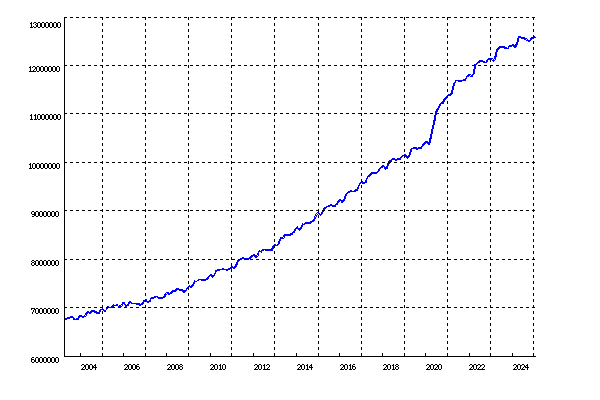

以下のグラフは、2003年からのマネーストックの推移、平たくいえば、日本のお金の量の推移です。

(日本銀行の時系列統計データ検索サイトから誰でも作れます。)

https://www.stat-search.boj.or.jp/ より

お金が増えていると、一目で分かります。

つまりお金は、総量の決まった有限の資源などではないのです。

したがって社会は、「椅子取りゲーム」になってなどいません。

このマネーストックの増え方は、こう見えて諸外国に比べてかなり小さいので、

我が国の経済は確かに、椅子取りゲーム「っぽく」はなってしまっているのですが…

少なくとも、全体の総量は増やせるのですから、

別に誰かを蹴落とさなくても、全員が豊かになることは可能なのです。

子どもたちには、ぜひとも助け合いながら皆で豊かになる選択をして欲しいと願ってやみません。

今回もお読みいただき、ありがとうございました。