読書と言葉が「生」を照らす——M・オンダーチェ『イギリス人の患者』

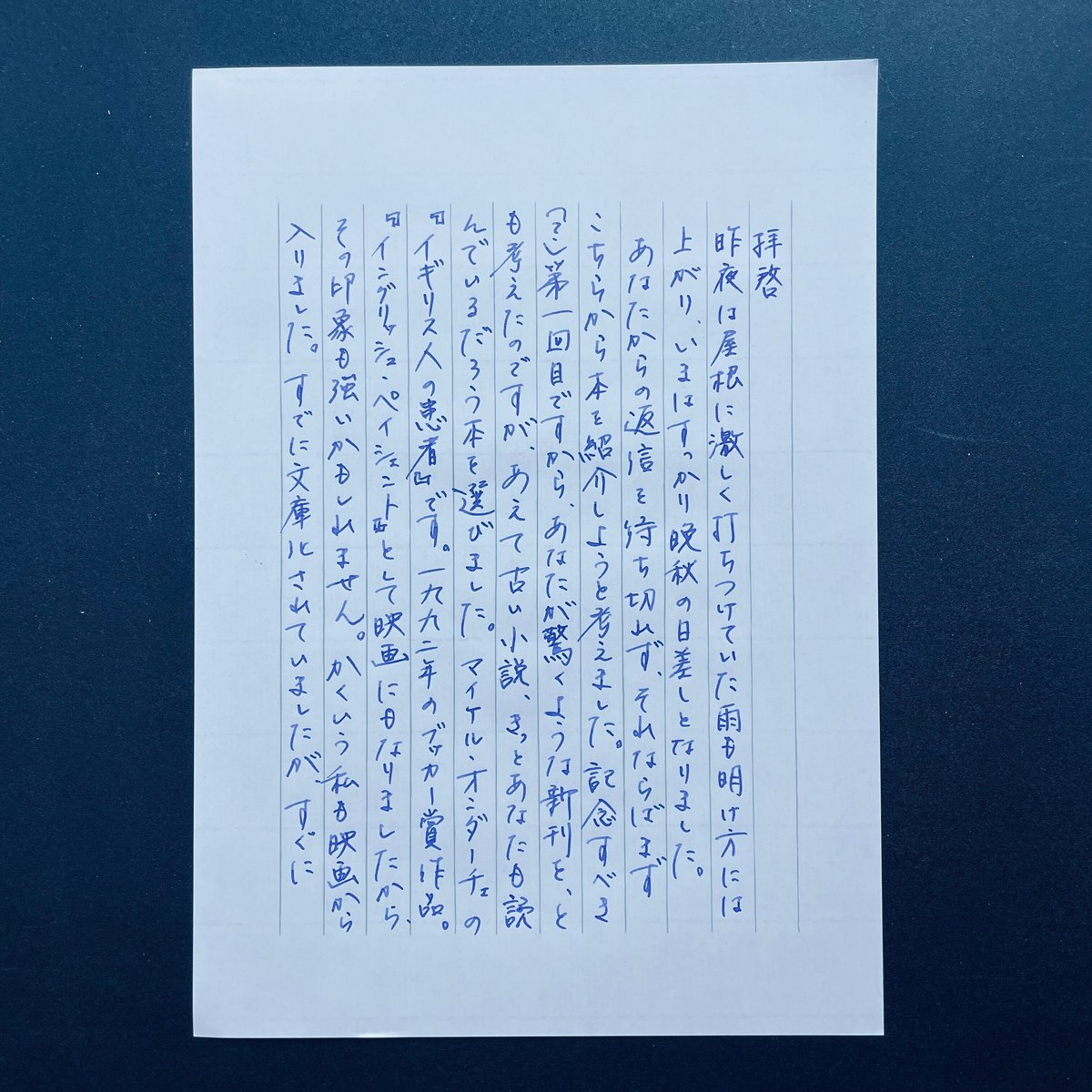

拝啓

昨夜は屋根に激しく打ちつけていた雨も明け方には上がり、いまはすっかり晩秋の日差しとなりました。

あなたからの返信を待ち切れず、それならばまず、こちらから本を紹介しようと考えました。記念すべき(!?)第1回目ですから、あなたもまだ読んでいない新刊を、とも考えたのですが、あえて古い小説を選びました。

手に取ったのはマイケル・オンダーチェ『イギリス人の患者』です。1992年のブッカー賞作品。あなたなら、きっと読んだことがあるでしょう。『イングリッシュ・ペイシェント』として映画化され、1997年のアカデミー作品賞にもなりましたから、その印象も強いかもしれません。

かくいう私も映画から入りました。観たのも遅く、すでに文庫化されていましたが、すぐに古書店からハードカバーを取り寄せて読みふけりました。今回は、そのとき以来の再読です。何年ぶりでしょう。

第二次世界大戦末期のイタリア。心を病んだ若い看護士ハナが、全身大やけどで余命いくばくもない自称「イギリス人」の患者を看取るために進軍の戦列を離れ、野戦病院として使われていたトスカーナ地方のある屋敷に二人で残ります。「患者」はサハラ砂漠で飛行機が墜落し、現地民に助けられたものの、名乗ることもせず、大やけどで顔も判別できないまま連合国軍に引き渡されたのでした。

患者は記憶も定かではなく、夢か現実か、痛み止めのモルヒネによる幻覚かの境界もあいまいなまま、愛する人を亡くしたことを悔やみながら死へ沈もうとしている。そこへハナの父親の友人でハナとも旧知のカラバッジョと、不発弾処理が専門の英国軍工兵でインド人のキップも、ハナと患者と同じ屋敷で生活することになり、4人がそれぞれ抱える過去を語り、いまと向き合っていく物語です。

すでに物語の冒頭で、「患者」が亡くなるまでは数ヶ月だと語られている。人は自分がいつ、どのように死ぬかを知ることはできません。小説の登場人物だってそうです。小説だからこそ、その人物がいずれ死を迎える日々を生きていることを読者は知っているし、そんな死の存在があるから、生が輝いて見えます。

「患者」はいずれ死ぬ。けれども、いまを精一杯生きているかといえば、そうではない。不倫の愛だったキャサリンのことをいつも考え、死に追いやったのは自分なのだと責めている。二人の燃え上がるような恋の場面は読んでいてとても眩しいですが、それも読者として、いずれ死が二人を分かつことを知っているからでしょうか。

この小説をひと言で語るなら、「静謐」だと感じます。それは多くの死が絡み合った物語だからというわけではありません。「患者」やハナも、みな読書を大切にしています。屋敷の図書館で焼け残った本をハナが「患者」に朗読したり、本の印刷していないページにハナが心の想いを綴ったり。「患者」の思い出のなかでは、「患者」が貸したヘロドトス『歴史』を仲間の前でキャサリンが朗読する。不倫をほのめかしているようで、読んでいてもどきどきします。

そして皆、言葉を信じています。記された言葉も、記されなかった言葉も、語る言葉も、語りえなかった言葉も。たとえ「死」が存在する/存在していたとしても、読書の喜びと、いま目の前にある言葉が、われわれの「生」を照らし出してくれる。それがこの作品をあなたに紹介したいと思って選んだ理由です。

永劫回帰のメタファーか、砂漠も舞台の一つだというのも魅力です。ならば次はボウルズの『シェルタリング・スカイ』もいいかなと、あなたからの返事もかえりみず考えてしまいました。

マキューアンもそうですが、イギリスの小説は「歴史」をとても上手に書き込んでいるなと感じます。初読・再読、新作・名作を問わず、あなたが好きなイギリスの小説を教えてもらえたら嬉しいです。

日の入りまであと1時間あるというのに、部屋には少しずつ冷気がただよってきました。冬が来ますね。

既視の海

いいなと思ったら応援しよう!