「部屋と書と掃除機と私」ー中嶋敏生「止まれ」ー

現在、Cyg art galleryでは岩手県北上市在住の書家・中嶋敏生の個展「止まれ」を開催中です。今回の展示で中嶋は、和紙も墨も使わず自宅の家具や本、おもちゃの標識などを使って作品を制作しました。この記事では、「止まれ」と書の関係を意識しながら、展示を鑑賞するポイントを探っていきたいと思います。

中嶋敏生の経歴

中嶋敏生(なかじまとしき)は1989年岩手県生まれ。高校時代から本格的に書を学び、2011年に岩手大学書道科を卒業。2016年に地方公務員を退職し書道教室・学習塾を開業した後に、書家の山本尚志の現代的な表現と出会い影響を受けます。2018年には画家の石田貴裕と「KITAKAMI ART SPACE(KAS)」を立ち上げ、月刊メールマガジンの配信や、企画展を開催しています。2019年にはアトリエを兼ねたギャラリー「NAKAJIMA ART SPACE」を設立、活動を続けています。

・NAKAJIMA ART SPACE ウェブサイト

・中嶋の作品集『3秒』

・表現の場は自分たちでつくる! 発想の転換でさらなる高みに挑む 若き現代アーティストたち。NAKAJIMA ART SPACE 書家 中嶋敏生(なかじま としき)書家(インタビュー)

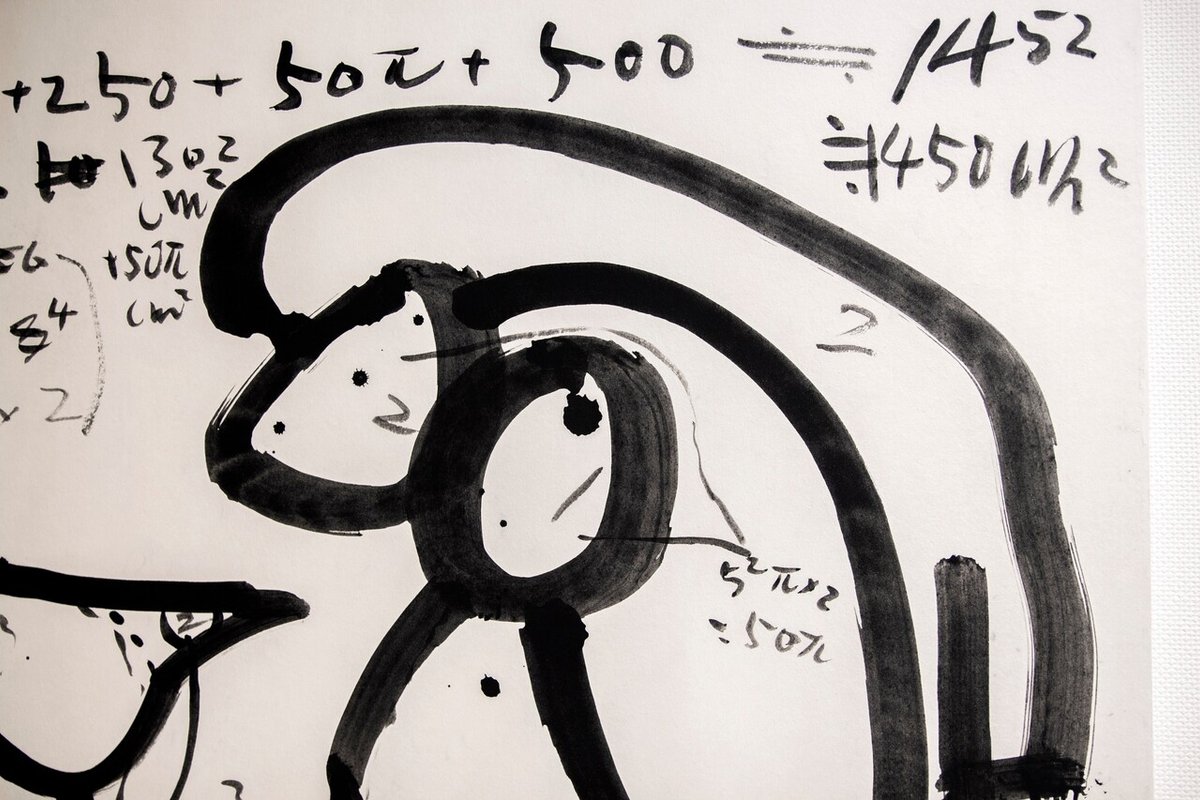

(中嶋敏生「すでに特別なものと、それをあまり気にしない私」部分)

書ってどんな表現?

中嶋は書家として芸術表現に取り組んでいますが、そもそも書とは私たちにとってどのような表現だったでしょうか。

まず、当然のことですが書とは文字による表現です。例えば、絵を描くことに図工や美術の授業で触れることはあっても暮らしの中で継続する人はそう多くはありません。一方で文字を書くことは人生の様々な場面で求められます。学校のテストや様々な書類、手帳へのメモなどです。そのような日々の延長線上に書があるのだとすれば、絵より書はずっと日常的だとも言えます。

またこれも当たり前かもしれませんが、多くの書には詩句や文章のような意味のある言葉が書かれており(素人には難しいかもしれませんが、一応)読むことができるという前提があります。書は一画一画を目で追ったり文字を読むことができるので、ある種の時間の経過が鑑賞に含まれているとも考えられます。

さらに「字は体なり」とか「字は人なり」という言葉のように、字には書く人の性格が現れるとも言われてきました。家族や友人が書いた字は不思議と他の字と見分けることができるものではないでしょうか。無意識に個性が滲み出てしまうのが本来の書のあり方なのかもしれません。

(中嶋敏生「すでに特別なものと、それをあまり気にしない私」部分)

中嶋の言葉

ここで、展覧会「止まれ」に寄せた中嶋の言葉を見てみましょう。鑑賞する上でのヒントがあるかもしれません。

僕は車を運転する時、一時停止の標識や踏切、歩道への侵入時、見えにくい交差点などで、一時停止をします。

法律で決まっているからということもありますが、そうでなくても、止まるべきだから止まろうと思っています。

僕は安易に人を傷つけたくありません。

ちょっとした意識や努力で他者への侵害をしないで済むのであれば、多少面倒なことでも、僕は止まります。

止まるということは、動作としてはとても簡単です。

しかし、止まるという意識は、とても難しいことです。

実際に僕も、一時停止で毎回止まれるようになるまで、けっこうな時間がかかりました。

僕はルールの大切さを訴えたいのではありません。

日常を丁寧に生きたいだけです。

大人は勝手です。

子どもよりも、何倍も勝手で、根気強くありません。

世の中に溢れているのは全て、大人が決めたルール、大人が始めたイベントです。

僕はそれを、ひどく嫌います。

僕は作品制作という仕事をしたくありません。

僕にとっての芸術は、どこまでも日常でありたいのです。

日常の中にあって違和感のあるものを、表現したくありません。

日常の中で使う予定のないものを、所有していたくありません。

不自然さやちょっとした違和感、心の中で辻褄が合わないことが嫌いなんだと思います。

仕事は、人の役に立てるものがいいです。

仕事を作り出すための仕事はしたくありません。

相手と常に対等でありたいし、交渉なんて絶対にしたくありません。

頼みたい人が僕に頼んできて、僕は頼みたい人に頼みます。

お金が払えたら頼むし、払えなかったら頼みません。

身軽で、健康で、幸せを感じていていたいです。

苛立つことなく、一つひとつを丁寧に過ごしていたいです。

車の運転での「止まれ」への思いから始まり、中嶋の芸術観と人生観が語られています。まとめると、中嶋にとって「止まる」ことは日常を丁寧に生きることであり、芸術表現は特別な仕事ではなく日常の中に違和感なく存在するものだ、といえそうです。

(展示室の様子)

「止まれ」を鑑賞する

さて、ここからが本題です。まずは展示「止まれ」をよく観察してみましょう。

ギャラリーに入ると、「止まれ」の展示スペースに座り心地の良さそうな椅子が置かれているのが見えます(Cygが入居しているフロアーが以前は家具売り場だったことを思い出す方もいるかもしれません)。しかし手前にはくるぶしくらいの高さに本が積まれ、さらにその上に小さなおもちゃの標識が置かれていて椅子のあるスペースには入りにくく、自然と迂回させられてしまいます。

展示スペースに入ると他にもいくつか家具が置かれているのが分かります。黒い座面の椅子や小さいテーブル、横長のベンチやケトル、自動掃除機、チリトリとホウキのセットなどです。並べられた標識や積まれた本の背は展示スペース側を向いているので、ここでやっと内容が分かります。教育や書、美術の専門書が目に着きます。

この展示ではスペース内の椅子に座ったり雑誌を手に取って読むこともできます。観葉植物や家具、車のカタログなどがあります。つい、「こんな素敵な椅子が自分の家にあったらくつろげるだろうなぁ」などと考えてしまいます。

そして、ここで終わりかと思いきや、展示スペースを出て少し離れたギャラリー内の棚の上にも「止まれ」の標識が置かれています。

(「止まれ」展示の様子)

「止まれ」を鑑賞するためのポイント?

ここまで見てきたように「止まれ」は一見つかみどころのない展示ですが、ここからは書と関係づけながら中嶋が作品に込めた意図を想像してみたいと思います。

まず、中嶋が展示室に自宅の家具や本を持ち込んだことをどのように考えたら良いのでしょうか。先ほど書は日常的な芸術であると言いましたが、例えば日常と表現を限りなく近づけたいという意図があったのかも?と想像できます。私たちが生活のあらゆる場面で字を書くように、中嶋も普段から家具を買ったり椅子に座ったり本を読んでいるはずです。ですが、私たちの暮らしがそれぞれ違うように、そして同じ文字を書いても誰一人として同じ形にはならないように、展示室に置かれた雑誌もテーブルも誰とも違う中嶋の個性を物語っている、と見なすこともできます。

中嶋が展示室に設置した家具の中で特徴的なのは自動で動く掃除機です。毎日決まった時間に展示スペース中を動き回ってゴミを吸い込みきれいにしてくれています(なのでギャラリースタッフは会期中だいぶ助かっています)。掃除という日常に欠かすことのできない家事の一種を粛々と行う様子はとてもチャーミングですがここにも何か中嶋の思惑があるのでしょうか?

この掃除機の動きを眺めていると、自ら意志を持って何か図形を書いているように感じられないでしょうか。その図形を書の作品のように「読む」ことができれば、掃除機自身の日常の中の自己表現として鑑賞できるのかもしれません。もしかすると、芸術表現を特別な仕事ではなく日常の中に違和感なく存在するものだとしてきた中嶋は、掃除機の動きを書の制作過程の振る舞いに見立て、自分の日常の姿をそこに重ねているのではないでしょうか。

さて、その自動掃除機はセンサーで部屋の中の壁や家具の位置を把握して記憶し効率的に掃除しているらしいのですが、自由にお客様が立ち入ることのできる展示室では記憶と現実のズレが生じ、しばしば展示室内で家具にぶつかったりと「事故」を起こしています。

事故といえば、今回の展示で唯一中嶋が作った(と言っても実際には専門業者に発注したものですが)のは、高さ30センチほどの「止まれ」の標識でしたし、展示室に置かれた本の上にはたくさんのおもちゃの道路標識が、子供が遊んだかのように置かれていました。ここにも中嶋の作意を読み取ることはできるのでしょうか?

中嶋は、展示に寄せた文章で「ルール」についても書き、標識の前で「丁寧」に「止まる」ことは難しい、と言っていました。「大人」たちが決めた法律という「ルール」に基づいて道路標識は設置されますが、「ルール」を作ることはできても「ルール」を守り、日々見直し、違和感に気がつけるような「大人」は実は多くはないのかもしれません。

もしあなたが車好きの子供だったら、展示されていたのと同じような道路標識を使って遊んだことがあるでしょう。そんな記憶を思い出させながら中嶋は、私たちが小さい頃から無意識に「ルール」を身に付けていく過程も一緒に思い出させ、「丁寧」に生活の中の「ルール」を振り返らせようとしているのかもしれません。

(中嶋敏生「ミニチュア道路標識」 )

まとめ

展覧会「止まれ」を観察しながら中嶋の目論みを想像してきました。なぜ家具が展示されているのか?なぜ道路標識があるのか?なぜ掃除機が展示室に?など、シンプルなようで謎の多い展示だということがここまでお読みいただいた方にはきっと伝わっていると思います。

中嶋敏生「止まれ」は11月3日(水・祝)まで開催しています。会場で作品によく目を凝らすと、中嶋がこの展示に込めた思いが分かるかもしれません。皆様のご来場をお待ちしております。

スタッフS

*

中嶋敏生|止まれ

会期:2021.10.16(土)–11.3(水・祝)/会期中無休

会場:Cyg art gallery [シグアートギャラリー]

(岩手県盛岡市菜園1-8-15 パルクアベニュー・カワトク cube-Ⅱ B1F)

(概要)

北上市在住の書家・中嶋敏生の個展を開催します。

今回の展示では、「止まれ」を切り口に、日常の一つひとつを丁寧に過ごすことを考えます。

日常に違和感を投げかけるもの、刺激を与えるものも芸術の作用ですが、日常に調和し、心地よくしてくれることもまた芸術の作用です。

作家が日常を整えるものを選ぶ・配置する。それらの行為をギャラリー内でインスタレーションとして再現します。

・展覧会詳細ページ

☆気になる作品がございましたら、ウェブサイトのコンタクトフォームよりお気軽にお問い合わせください。会期中にお越しになるのが難しい方のためにも、オンラインショップでも作品を販売しています。

・Cygオンラインショップ