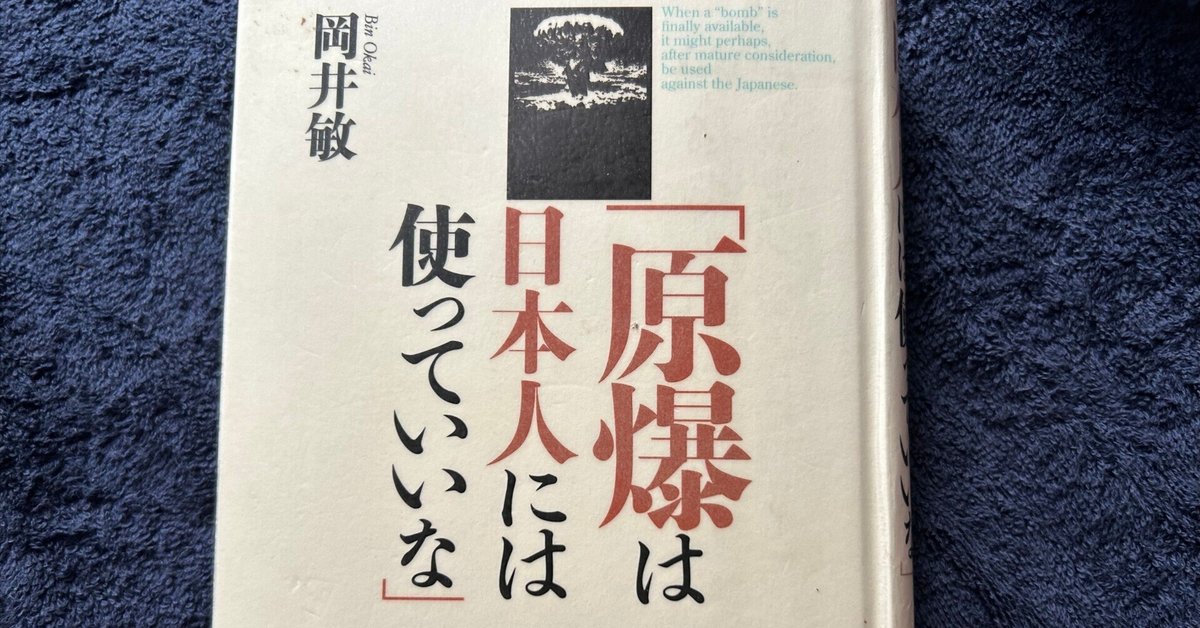

【読書】「原爆は日本人には使っていいな」

出版情報

タイトル:「原爆は日本人には使っていいな」

著者:岡井 敏

出版社 : 早稲田出版 (2010/7/1)

単行本 : 271ページ

いくつもの切り口

本書はいくつもの問題提起をしてくれている。著者の意図するもの、意図せざるもの取り混ぜて。

著者の問題提起は主には原爆の常識の欺瞞、「ハイドパーク覚書」にまつわる欺瞞である。そして著者の行動の基層として平和を希求して孤軍奮闘する父の姿、それから著者が受けた軍国主義下のイジメとそれに対する父の態度が描かれている。「ハイドパーク覚書」を中心に据えながら問題提起は多岐、多層に渡っている。そのどれもが、驚愕、なのだ。

「ハイドパーク覚書」

著者の功績

広島の原爆資料館では「ハイドパーク覚書」のレプリカとその日本語訳を展示している。日本語訳は気づかなければ通り過ぎてしまうような小さな展示だ。

「ハイドパーク覚書」は、1944年9月に米国ルーズベルトと英国チャーチルがニューヨーク近郊ハイドパークで行った会談の外交メモだ。このメモには大きな歴史的価値がある。世界でたった2度しか使われていない原爆を「日本人に対して使用する」とはっきり書いてあるからだ。

その重要な外交メモ「ハイドパーク覚書」の訳文を原爆資料館では当初「原爆は日本に使用」と誤訳していた。著者の指摘があって初めて正しく「原爆は日本人に使用」と表示されるようになった。著者の功績は極めて大きい。

しかし原爆投下の意思決定の全体の流れが把握できるような文字の大きい展示では、2023年の今になっても頑なに原爆資料館は「原爆は日本に使用」で通している。そこに何か真実を隠そうとする意図は働いていないだろうか。

そういう全体を、著者は私たちと共有しようとしている。未来の平和のために。

原爆の常識の欺瞞

世間一般に言われている、また米国など第二次世界大戦の戦勝国を中心に、その学校教育で行われている原爆投下理由は、

原爆の使用は太平洋戦争の終結を早めるためであり、1945年11月予定の日本上陸作戦で、50万人とも予想された米軍犠牲者を出さないために必要だった

であり、これがほぼ米国の公式見解となっている。これがいわゆる原爆の常識だ。

原爆投下の本当の理由(原爆資料館)

では、本当の原爆投下理由はなんだろう?それは半分は、広島原爆資料館の展示からも読み解ける。(正式名称は「広島平和記念資料館」。私は2023年5月に同資料館を訪れ、原爆投下理由を下記のように了解した。YouTubeチャンネル アシタノワダイは「原爆は日本人に使用」をより際立たせ『日本人の99.99%が知らない原爆投下の真実を漫画にしてみた』と題した動画を作成している)。

戦後を見据えて英米がソ連に対して軍事的優位に立つため

量産体制を整え、一発あたりのコストを下げる

実際に投下し効果を検証する

これだけでも十分に腹立たしいが、さらにもう一段階、原爆投下理由を掘り下げる必要がある。原爆の投下対象がなぜ広島・長崎となり、民間人を含む日本人になったのだろうか?

これは実に読み解く甲斐のある謎なのだが、その出発点は「ハイドパーク覚書」にこそある、と著者は示唆する。原爆投下の対象を「日本人とする」とはっきり記してあるからだ。

原爆投下は必要なかった

具体的に「ハイドパーク覚書」について詳述する前に、戦争終結に原爆投下は必要なかったことを当時の戦況を踏まえてみておこう(これも前述した動画に描かれている)。

以下のような1944ー45年当時の情勢を鑑みれば、原爆投下など軍事作戦上は必要なかった。(また近年、原爆は戦争終結とは無関係でありトルーマンの犯罪であった、と告発する米国の識者も現れてきているTruman’s War Crimes at Hiroshima and Nagasaki)。

英米…がノルマンディに上陸して作戦を…ドイツの敗北は時間の問題だった

サイパン島で日本軍を玉砕に追い込み、島を完全に占拠した。

硫黄島、沖縄で烈しい戦いがあったが…これら両島を得た

これら軍事上の重要拠点を手に入れた後は、

アメリカは…繰り返しの攻撃で日本が徐々に弱るのを待っていればよかった。…アメリカがゆっくり構えたことは、日本本土上陸作戦を半年も先の11月としたことでも分かる。アメリカは最早、硫黄島や沖縄の烈しい戦いを繰り返す必要もなかったし、その積りもなかった。米兵50万の犠牲者など、決して出さないような計画で動いていた

つまり上記原爆の欺瞞は、あえて先鋭的な言い方をすれば、不必要な苦痛を与えて非戦闘員を大虐殺したという事実を覆い隠すためのデッチ上げと言えるのではないだろうか。

「ハイドパーク覚書」

それでは、いよいよ「ハイドパーク覚書」を見てみよう。これは広島の原爆資料館にも展示されている。原文と著者による訳文は下記の通り。管用合金とは原子爆弾の暗号である。

TUBE ALLOYS

Aide-memoire of conversation between the President and the Prime Minister at Hyde Park, September of 18, 1944.

1. The suggestion that the world should be informed regarding Tube Alloys, with a view to an international agreement regarding its control and use, is not accepted.

The matter should continue to be regarded as of the utmost secrecy; but when a "bomb" is finally available, it might perhaps, after mature consideration, be used against the Japanese, who should be warned that this bombardment will be repeated until they surrender.

2. Full collaboration between the United States and the British Government in developing Tube Alloys for military and commercial purposes should continue after the defeat of Japan unless and until terminated by joint agreement.

3. Enquiries should be made regarding the activities of Professor Bohr and steps taken to ensure that he is responsible for no leakage of information, particularly to Russians.

FDR WCC 18.9

管用合金

1944年9月18日、ハイドパークでの大統領と首相の会話に関する覚書

1 管用合金の管理と使用については、国際協定を目指して、管用合金を世界に公表すべきであるとの意見があるが、この意見は受け入れられない。この問題は、極秘にし続けるべきものである。しかし「爆弾」が最終的に使用可能になった時には、熟慮の後にだが、多分日本人に対して使用していいだろう。日本人には、この爆撃は降伏するまで繰り返し行われる旨、警告しなければならない。

2 管用合金を軍事目的、商業目的に開発する米英両政府間の完全な協力作業は、日本敗北後も、両政府の合意によって協力が停止されない限り、継続されるべきである。

3 ボーア教授の活動については調査する必要がある。教授には、特にロシア人に対してだが、情報を漏らさない責任があり、この保証措置を取らねばならない。

9月18日

ルーズベルト チャーチル

1944年のこの時点では、ドイツも日本も戦況が両国にとって不利とはいえ、理屈から言えばどちらに使ってもよいはずだ。が、この文書で対象は「日本人」としている。この覚書は外交文書というより『会話のメモ』であり、著者は"it might be used against the Japanese"とあるのは、下記のように推測している。「まあ日本人になら使っても構わないだろう」ぐらいのニュアンスではないか、と。

もとになった会話は「日本人になら原爆を使ってもいいな」だっただろうと思います

原爆は日本人に使っていいな

日露戦争直後から続く日本人に対する人種差別

第二次世界大戦当時、日系米国人に対して収容所があったことは承知していたが、日露戦争直後から日系人への差別があったとは、驚く。

アメリカおける日系人の扱いはもともと差別的なものだった。

古くは日露戦争直後から、カルフォルニア州に日本人移民排斥運動が起こり、排日土地法が成立し、日本からの移民に市民権と土地所有権が認められなかった。借地すら禁止された。…

日本人移民男性に米市民権を持つ女性との結婚さえも禁じた。

大正時代になると…排日移民法案が米議会を通過して、日本からの移民は全面的に禁止される。…

1941年開戦時、米本土に約12万人の日本からの移民とその子孫がいた。その3分の2は米国籍を持つ…

太平洋戦争開戦直後の1942年初頭、日系米人は戦時緊急措置として強制収容所に収容された

戦時国際法違反

原爆がひどい残虐な兵器だということは、ハイドパーク覚書の頃にも関係者には十分、分かっていた。…

1901年のハーグ陸戦条約は、完全に世界に承認された国際条約だが、そこには戦闘行為での禁止事項として、必要以上に苦痛を与えることが挙げられている。…

使わなくても済むのに使うのは、必要以上の苦痛を与え、ハーグ陸戦条約に対する違反となる。

2020年、『原爆投下はトルーマン大統領の戦争犯罪である』と題するレポートが元米国下院議員のシンクタンクから発表されている。これは原爆のない世界を実現したい著者を力づけるニュースではないだろうか。

本書には言及はないが、当時の戦時国際法で原爆がもっとはっきり抵触するのは1923年の空戦法規だと思われるがwikiによれば「現在条約として存在しない」とのことだ。非戦闘員を空爆するのは、一般人の感覚からすると、あってはならないことのように思われるのだが、明確に空戦法規違反とすることはできないようだ。

アウシュビッツとの対比

原爆は移動式アウシュビッツだ。大量虐殺だ、人種差別による殺戮だ。

「原爆を日本人に対して使用」とは…「ユダヤ人に対して毒ガスを使用」のアウシュビッツに匹敵します

原爆が残虐な兵器だという認識を持っていたからこそ、チャーチルとルーズベルトは、ドイツ人ではなく、差別対象である日本人を原爆投下対象にした。下記のように著者は糾弾する。

原爆投下は軍事行動ではなく犯罪行為なのだ

ドイツ人は米国で強制収容所に入ることもなく、最初から原爆対象になっていないところから推測するに著者の「人種差別による大量虐殺」という主張は正しいのだろう。スタンフォード大 フーバー研究所の西鋭夫氏も同じ主張をしている。また昨今(2023年8月現在)のバービー映画とオッペンハイマー映画を重ね合わせた醜悪なツイートからも、現在もこうした差別感情が存在しているであろうことが透けて見える。

原爆投下の本当の理由(日本人への人種差別)

当初、ドイツの原爆開発への脅威から始まった米国の原爆開発だが、ドイツは原爆開発をしていないことが明らかになった後も開発は止めなかった。原爆の標的をドイツではなく日本にし、そして戦争終結には必要ないとわかっていたにも関わらず開発を急がせ、軍事拠点ではなく民間人のいる市街地に多くの犠牲者が出ることをわかっていながら原爆投下を行なったのは、日本人への人種差別が根底にあったからだった。その残虐さ、規模の大きさはアウシュビッツにおけるユダヤ人虐殺に類するものだった。

なぜ頑なに知らせようとしないのか

著者のねらい

著者には平和を希求する気持ちと核廃絶への願いがある。ハイドパーク覚書に「原爆は日本人に対して使用してもいいだろう」と明確に書いてあると知ることは、日本人の愛国心を自然な形で喚起し、それはとりも直さず『全人類に原爆を許さない、ということに通じる』に違いないと著者はいう。

「原爆を日本人に対して使用」を許さないということは直ちに、全人類に原爆を許さない、ということに通じる

ハイドパーク覚書の「原爆は日本人に対して使用」。これを知った多くの日本人は怒りを覚えるのではないだろうか。

日本人は差別され、選ばれて原爆の的になったと知って、煮えたぎるものを覚えずにいられようか。

アメリカへの謝罪を要求し

アメリカ本土における日系米人隔離問題は1988年になって、大統領が、あれは誤りだったと公式謝罪し、法案も議会を通って補償金が支払われた…それなら同じ政治決定だった日本への原爆投下も誤りだったはずだ。アメリカは謝罪すべきである

ハイドパーク覚書を世に知らしめ、日本人は差別されて原爆の的になった。そのことをテコにして核廃絶を実現したいと著者は願っている。

世の中に「ハイドパーク覚書」というものがあること、そしてそこには「原爆は日本人には使っていいな」との悪魔の声が書かれていることを、何とかして世の中の人に知らせたい…それを何とかして核廃絶にまで持って行きたいと、切に願っているのである

マスコミ、行政、被爆者団体の無関心

著者は、上記の願いを持って、新聞各社(朝日、読売、毎日、産経、中国など)、広島市・長崎市各首長、各種反核団体、さらに新聞社などを通して著名人にも何度も投稿や意見書などを届けるも、なしのつぶて。ひとつ広島市長から「市庁内関連組織から連絡させます」という連絡が来たのみ。そこから偶然のようにハイドパーク覚書の原文を知り、広島原爆資料館のハイドパーク覚書の展示の訳文が「原爆は日本に対して使用」との誤訳を見つける。本来は「日本人に対して使用」なのだ。それなのに頑なに「日本人」への変更を拒絶する資料館。

裁判によって世間の耳目を集めることができるかも、と弁護士にも連絡を取るが、話が噛み合わず、いたずらに時間ばかりが過ぎることに。そうこうするうちに、著者が望まぬうちに弁護士から資料館に連絡が入ったためか、

解説パネルの説明文中では…「日本に対して」の言い方を今まで通り保存する…

「日本人に対して」の文言を、参考資料の「覚書」の中でだけ、目立たないように展示…

私が、ミスプリの訂正で済ますと恐れていたことが、確実に進行し、実行された

という著者が一番望まぬ形での決着となった。

なぜ頑なに知らせようとしないのか

なぜだか分からないが、資料館は「原爆は日本人に対して使用」を展示しない方針を守る…何とか人に知らせないように…隠そうとする

なぜだろう?「原爆は日本人に対して使用」。もっと大きな文脈で先鋭的に表現するのであれば、「原爆は人種差別の中で『日本人専用』に開発され使用された」ということだ。このことを資料館もマスコミも頑なに公表しようとしない。反原発団体の無反応ぶりを見るに、こちらも公にしたくないのだろう。読者も著者が抱いた謎を共有し、持ち続けることになる。「原爆は日本人に対して使用」をなぜ隠そうとするのか。この謎を読者とともに共有することも著者のもうひとつのねらいではないだろうか?いつか、この理由が明らかになってゆくために。

東條弾劾

平和を希求するもう一つの戦い

ここで話が終わらないのが本書のすごいところ、なのだ。

著者が平和を強く願う気持ちの原点は、その父の在り方にあるという。著者の父、岡井藤志郎氏は大東亜戦争中、地方判事(今でいう裁判官)の身でありながら、ただ一人、時の東條英機首相に「戦争を終結させるよう」手紙を書き、懲戒裁判を受けることとなる。その手紙の趣旨は、

国は必ず滅亡する、首相は最大の逆臣になると断定し、降伏、亡国にまで言及

という激烈なものだった。これを昭和19年(1944年)3月に書いたと言うのだから並大抵の胆力ではできないことだったろう。空気を読まず、自身の正義を貫く父。戦前、こういう気骨のある人物が官吏である判事の中にいた。このことはもっと広く知られてもいい事実なのではないだろうか。私は戦後生まれ世代なので戦前の空気感はわからない。が、戦況について「大本営発表」と称して国民に正しい情報を伝えず(戦時下であればある程度仕方がない側面もあるだろうが)、上は特高から下は隣組まで、緩さ厳しさのグラデーションはありながら国民監視および相互監視を強めていた時代だった。そして戦前は鬼畜米英と言っていたのに、戦後は途端に欧米を民主主義のお手本のように褒めそやす大人たち。あの頃、著者のように終戦で15歳を迎えた少年たちにとって「本当のことを言わず戦後は手のひら返しをした」大人ばかりの中で、著者の父は正真正銘「本当のことを言い信念を貫いた」数少ない大人のひとりだった。

父 岡井藤志郎

著者の父、岡井藤志郎(以下 藤志郎と表記)は、明治28年(1895年)に四国の松山近郊の農家に生まれた。同郷の英雄には秋山真之がいる。秋山は日露戦争の日本海海戦を大勝利に導いた参謀であり、小説『坂の上の雲』の主人公のひとりである。秋山に影響を受けたであろう藤志郎は海軍兵学校に入学。しかし「海軍は単なる船乗りみたような気がして」p203、一高、東大法科へ入り直す。藤志郎は若き士官候補生の煩悶を、手紙をしたため秋山にぶつけていた。秋山からは巻紙に書かれた気迫溢れる達筆な返信が来たのだが、残念ながら藤志郎の煩悶を解くものとはならなかった。

藤志郎は東大で出会った友を通じて、東京商大(現在の一橋大学)の剣道部師範 山田次朗吉と面識を得る。この時、山田は58歳。それでも若い弟子を相手に朝9時から午後3時までぶっ通しで千本稽古を行う。手加減なしの真っ向勝負。

遠慮会釈のない若者だから命が危ない。ここで気というもの、心というものがありありと見える。…先生のは…死生は念頭にないのだから、見ていて危険極まる

山田は常人離れした、そして修行を絶やさぬタイプの達人で、藤志郎はたちまち心酔した。大学を出て判事になってからも山田の元に通い続け『水心社清話』として、山田の言葉を書き残している。

「日本のような貧乏国が陸海軍でも何でも、数で行こうなどというのが間違っておる。陸海軍などというものは、犬猫のかみ合い同然で、情けないものである。外交にしても、正なり義なりというところを失っておるから、支那にしても情けない現状である」

「日本は今や八方ふさがりである。支那でも然り。油断がならぬように思われている。正なり義なりというところがないから、馬鹿にせられるのである」

藤志郎は、いつからか

「国家は中心から滅びる。下層階級からは絶対に滅びない」

との考えに至り、山田を宮中に入れ、天皇の教育係にしようと目論むようになる。

国の中心の天皇には、まず、ものが見えていなければいけない。しかし鞫躬如*の臣下に囲まれて、果たして見えるか。父のいう帝王学とは、君主を鍛えることであり、ここで山田二朗吉が登場する。あの激しい鍛錬を天皇に課する時、天皇には、他に対して立つ自分というものが見えて来る。側近に助けられる己の姿が捨て去られる。天皇にはここで、国家に対して立つ自分が自覚される。側近に対しても、個と個の対峙となる。この時、主従の関係は忠勤競争でなくなり、国を念頭に置いたものとなり、ここに天皇と国のあるべき姿が現れてくる。そして天皇の稽古は、やがて形の上で「法定」の型となって、日々の精神修養になる。それは見えぬ相手、見えぬ対象に対し、己の精神と肉体を統一する所作である。

「原爆は日本人には使っていいな」 p208

礼儀三百、威儀三千。そんなふうに形ばかり整えても、何の価値もない。暗愚なトップは担ぎやすい、とは恐ろしい。憲法の条章に従うだけでは足りない、と藤志郎は考えた。

「先生が陛下の心肝、陛下そのものを名君にする。陛下御自身の地位がお見えになられる。ものの真髄の会得である。…重臣も評論家もことごとく法律や形式だけの、ともがらである。西郷南州、坂本龍馬、勝海舟なら分かろうが、さような人物は、朝野見渡すところ絶無である。先生を帝王の師に奉るもの、我をおいて誰ぞや。おこがましくも獅子独往の気を起こした」

勝海舟の語録『氷川清話』には、「西郷は小さく打てば小さく響き、大きく打てば大きく響く」と坂本龍馬が評したとある。言葉を超えた何か。日本という国、国民、行政組織、国土、産業、軍隊、そのほか、そのすべてに対して立つ。体得、とか、会得とか呼ぶような何か。法律とか形式とかおべんちゃらとかを超えた何か。そう言ったものが、山田二朗吉との関わりから陛下は得ることができる、と藤志郎は考えた。

父の戦い

昭和天皇が即位して間もない昭和2年(1927年)に藤志郎は、西園寺公望に巻紙二間にあまる長い手紙を書いた。が「君臨すれども統治せず」を天皇に課す西園寺が聞く耳を持つはずは、ない。しかし藤志郎は諦めることなく、年が変わるごとに宮内大臣 一木喜徳郎、侍従長 鈴木貫太郎に同じように長い手紙を書き、今度は直接会いに行くこともした。しかし宮内大臣との面会は10分、侍従長との面会は1時間あまり。特に侍従長は、いくら藤志郎が真剣勝負で熱弁を振るっても、話を聞く度量はあるとはいえども天皇家の執事役という枠は超えない。話を聞く度量に山田、藤志郎師弟は賭けてはいたが、結局何も得るものはなく、昭和5年(1930年)、山田は突然、永眠した。

時節は刻々と変化していく。

昭和18年 戦時刑事特別法改正法案が提出された。情報統制や裁判の手続きの簡略化など、これは人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。当初、有志代議士50名ほどが集まり反対演説などを行なっていたが、政府の切り崩しがあったのか、最終的には満場一致で可決してしまう。藤志郎はこの時期下記のようにメモを残している。

「近頃のお粗末な法律、言論取締諸法令改正案。阿諛便侫*の徒は町野に横行し、至誠の士は憂憤、ついに黙し得ずして、ややもすれば囹圄**の人となる」

**註 れいご 監獄

「原爆は日本人には使っていいな」 p221

今風な言い方ならば「世間には、忖度して自ら長いものに巻かれに行くヤツらばかりだが、本当に国を思うならば、今の政策に黙っていることはできない。だが、その本心を口にした途端、逮捕監禁されてしまうだろう」であろうか。

戦況はますます悪くなっていく。

藤志郎は、その時横浜地方裁判所に勤務していた。熟慮の末、東郷首相に「このままでは日本は滅亡する。東郷首相は日本を滅ぼした最大の逆臣になる。米英に降伏すること必至である」との趣旨の手紙を書いた。

当初、横浜裁判所の上司がこの件で辞職勧告をした。本人がいっこうに辞職しないので、次に妻に圧力の矛先が向いた。以下は藤志郎の妻(著者の母)のノートより。

所長曰く、辞表を出さないで辞めさせられれば、一家の不名誉になり、恩給は飛ぶし、子供も世の中に出られなくなり、孫子の末まで駄目になると。それで私にぜひ説得せよと言うのである。私はその時、戦争を止めるのは悪いことではないので、キッパリと、私は悪いと思わないから、出すようには言わないと言った。

妻は、田舎に帰って農業でもすれば食べていくのには困らないだろう、と覚悟を決めつつも、不安な中にいた。そうこうするうちに懲戒裁判が始まることとなり、その間は給料は差し止めとなる。

そういう中でも藤志郎は懲戒裁判の状況を好転させようと伝手を探し求める。昭和20年(1945年)に入ってから鶴岡の石原莞爾に藁をもすがる思いで手紙を書く。しかし石原からの返事は

『私は相当の自信家であるけれども、今となっては救えません。よってお断りいたします』

であった。石原は満州事変を起こした張本人ではあった。しかしそれは遠い将来の「対米戦争」を見据えた上でであって、性急に支那事変を拡大したり、米英と交戦したりには、まったく反対であり、実際そういう動きもした。結局、東條との折り合いも悪く左遷、その頃には蟄居していた。

懲戒裁判後の父

昭和20年(1945年)2月、懲戒免職の判決が下った。藤志郎は直ちに控訴し、7月第2審が始まる。そして終戦。10月には政治犯恩赦の勅令が出され、藤志郎もその中に入っていた。しかし藤志郎は

喜ばずに怒った。自分の事件を通じて戦争責任を追求しようとしていたのに、それができなくなったからだ。直ちに彼は、免訴*取り消しを求める抗議文を送った。

「原爆は日本人には使っていいな」 p237

その内容は審議すべきことがあり不問に付してはいけない。戦争が終わったから、恩赦があったから、は理由にならない、という主張である。

「…私が裁判長なら直ちに事件の核心に入ります。『放置すれば某国に至る現状にあるか…』…第二段としては、一大臣、一部門の面目を蹂躙しても…国家を救わねばならぬ、という被告の…緊急行為が許されるか否か…」

さらに抗議文は次のように続く。

「…しからば、何ゆえに懲戒裁判を希望したかと言えば、恫喝されて辞表を出すような精神では国が亡びるのです。…なお余事ですが、国は亡びずに済みましたか。…日本は天皇陛下も国民も、豚のごとく生息していれば、亡国ではないのですか」

「日本は天皇陛下も国民も、豚のごとく生息していれば、亡国ではないのですか」。これは戦後78年経っても、今も心ある人たちの問い立てだ。昭和45年(1970年)市ヶ谷駐屯地で割腹自殺をした三島由紀夫も、似たようなことを言っていなかったか。

上の抗議は受け入れられるはずもなく、藤志郎は免訴となった。判事に復職することもできたが、辞職し弁護士となる。それから国政を志し、当選し1期務めるも、2期目は落選。その後は弁護士としての人生を全うした。

父の戦い、子の戦い

2つの戦いの違い

著者 岡井敏と父である藤志郎のそれぞれの戦いの共通点は、「日本という国、日本人という国民を思い、平和のために孤独な戦いをした」ということ。著者は本書で著したハイドパーク覚書に記述されている「原爆は日本人には使っていいな」という一文を世に知らしめるための戦いのほかにも、平和のために孤独に戦っていた。『非武装無抵抗で国は守れる−侵略にも”根拠”が要る点を逆用』。1981年に朝日新聞の論壇にこれを投稿したところ、国会で問題になった。国立の技術系研究所の研究職であることを理由に咎められたのだ。質問に立った国会議員は、著者の投稿文の骨子を下記のようにまとめている。

「国連憲章の大原則を盾にとる限り、いかなる小国に対しても大国は武力侵略はし得ないはずである。また『議員、国民が腐敗せぬ限り、われわれは無防備でも、外敵をはねつけ得るはずである』」

そして時の科学技術庁長官は質問者に同調し「まことに実態と合わないナンセンスな意見」と応じた。著者から見れば欠席裁判も同然だった。

この時、著者は研究所の上司に呼び出されもした。これは父 藤志郎が裁判所の上司に呼び出されたというエピソードと重なる。また著者は本書の中で平和憲法を守ることで平和が維持される持論も展開している。そのどれもが常人では行いきれない行動力、精神力、平和への情熱があってこそ、だと思う。その情熱には本当に頭がさがる。一方で、父 藤志郎が行った戦いと比べると、どうしても藤志郎に軍配が上がる。そういう印象を拭いきれない。

一般的に価値には3つのレベルがあるという。ひとつは哲学的・宗教的レベル。2つ目は学問、学派、パラダイムレベル。3つ目は目先の損得勘定、ポリシーレベルである。ひとつ目がもっとも深部・基層にあり、2つ目3つ目は浅い。父 藤志郎の戦いがひとつ目を基盤にした戦いだとすると、著者の戦いは、2つ目3つ目の戦いであるように見える。確かにハイドパーク覚書内の一文「原爆は日本人には使っていいな」は、もっと広く日本人が知るべき事柄だと私も思う。それでは、それは、日本人とはどういう民族で、日本の国土とはどういう国土なのか、という深い理解があった上での呼びかけか、と言われれば、そうではないように、どうしても感じられるのだ。『議員、国民が腐敗せぬ限り、われわれは無防備でも、外敵をはねつけ得るはずである』と著者はいう。では、『議員、国民の腐敗』はどのように防ぐのか。父 藤志郎は「国は中心から滅びる」として師 山田二朗吉を天皇の師の座につけようと奔走した。平和憲法で守ろうとする日本という国はどういう国なのか。日本人とはどういう人々で、どういう状態が腐敗、なのか。著者はそれを飛ばして議論を進めている。それこそがパラダイムレベル、ポリシーレベルに議論が止まっている現れなのではないか。

父 藤志郎には言葉にすることはできない、「体現されたもの」による関わり合いが国を救うという理想があり、日本とはどういう国だ、という国家観があり、だからこそ、「日本は天皇陛下も国民も、豚のごとく生息していれば、亡国ではないのですか」という問いをいとも簡単に発することができる。平和というそれこそ目に見えないもの、巨大なものを憲法の一文という頼りないものに託す。それは父 藤志郎の生き方とは相容れない。平和に対峙するとは戦いに対峙することでもある。それが父 藤志郎の生き方だ。繰り返しになるが、その意味で父 藤志郎の戦いにこそ軍配があがる。そう思うのは私だけだろうか。

軍国主義下のイジメと父の対応

ではその差はどこから来たのか、といえば…10代、そして青年期に手応えのある大人に出会えたか否かにあるように思う。もちろん著者父子のことは本書のみでしかわからないので、読者は推測、類推するしかない。しかしそう思えるほどに、2人の出会った大人たちは違うようだ。

父 藤志郎は、満足することはできなかったとはいえ手応えのある手紙を10代の時の自分のヒーローであったであろう、秋山真之から得ることができた。そしてその後、青年時代に本物の師 山田二朗吉に出会えた。一方著者は、15歳という多感な時期に終戦をむかえ「本当のことを言わず戦後は手のひら返しをした」大人ばかり、という環境。そして、ただひとり本当のことを言い続けた大人は父 藤志郎のみであった。だが著者のヒーローになり得たであろう父の決断で、もしかしたら著者は深く傷ついた面もあったのではないだろうか。(これはまったく私の推測で、著者について何かを断定したり、ましてや貶めたりする意図は露ほどもない、念のため)。

父 藤志郎の懲戒裁判で一審の判決が出た頃、著者宅に「非国民」とのみ書かれた紙が投げ込まれる。母は「お父さんほど国のことを考えている人はいない」と著者に伝えるが、「非国民」がという言葉は当時どれほどの重みを持っていたか。少年である著者はその頃、卑劣卑怯な暴力事件、教師を中心に行われたイジメ、リンチに巻き込まれる。「言い訳はよくない」という当時の道徳観につけ込み、生徒、先輩も巻き込み扇動し、著者に暴力を振るう教師。時代の閉塞感を、「非国民」に向かってなら吐き出してよい、という空気が醸成されていたかのようだ。「非国民」という言葉は「日本にとってお前は敵だから何をしてもよい」と曲解され、「日本」の名の下に振るわれる理不尽な暴力。こんなことがあって深い国家観を持つ心の土壌が健全に育まれるだろうか。戦後多くの若者が積極的に「日本的なもの」を捨て去ろうとしたように思う。文化的断絶を積極的に受け入れたのには、こういう背景もあったのではないだろうか。

この暴力沙汰には2つの後味の悪いエピソードが追加されている。ひとつは父 藤志郎とのもので、これは次節で述べる。もうひとつは暴力を振るった教師とその取り巻きのその後で、これもやはり「日本という国を深いところで見限るとしても仕方がない」と私には感じられるものだった。(著者は決して見限っていない。むしろ信じている。だからこそ「日本人は差別されて原爆の的になった。そのことをテコにして核廃絶を実現したい」という願いを強く持ち続けている。一方で何か煮え切らないもの、父 藤志郎とは違い奥まで入っていっていない何か、も感じてしまう。その一端が、この暴力事件のしこりにあるような気がしてならない。もちろんこれは推測である)。

もし今日的な対応であれば…

「イジメから逃れたい」というのは普遍的な人の心理だ。著者は「転校したい」と訴え、母は賛成した。だが父 藤志郎は逡巡した末「日本の教育に不信感を持たせてはいけない。小さい時から強くならねばならない」という思いで転校はさせなかった。父は子を愛すればこそ、この決定をした。子もさまざまな父に関するエピソードの書きぶりに、父を尊敬し愛しており、父からの愛情を十分に感じていることがうかがわれる。それでも…これはどれほど残酷な決定だったか。父は懲戒裁判を受けてでも自分を貫いた。母は裁判所からの圧力にも屈せず夫を信じた。両人とも強い人たちだ。それを著者は下記のように述べる。

私はただ、自分は強い人間になれなかったと思うのみである。

こんな言葉を子どもに言わせてはいけない。こんな孤独に子どもを陥らせてはいけない。それは今日を生きる私たちにある共通の思いだと思う。

日本の教育現場でいじめが顕著な問題になったのは80年代になってからだという。現在ではさまざまな行政レベルで取り組みがなされつつも、いじめの件数自体は増加の一途をたどっている。だがこの40年間の間で、いじめへの対応を多くの国民が程度の差こそあれ学んだように思う。実際にそのように行動できているか否かは別にして。どうすれば、少しでも被害者が「大切にされている」と実感できるか。例えば被害者に「逃げていいんだよ」と伝え保護し守ることは常識として定着しているように思う。

15歳の著者が直面している現実の日本の教育はとても信じるに足るものではなかった。それを「不信感を持たせてはいけない」と、捻じ曲げることは、著者(藤志郎から見れば我が子)の魂に対する大いなる裏切り、だ。著者の直面している現実の日本の教育は事実、腐っている。そこから出発しなければ、本当の意味で魂に根差した強さは育まれないだろう。

孟子の言葉『自ら反(かえり)みて縮(なお)くんば、千万人と雖も、吾往かん』。自分を省みて正しければ、相手が一千万人でも敢然と進んでいく。それが父の望む強さなのだとしたら。孫子の兵法にも『三十六計逃げるに如かず』とあるように。逃げて、ひと休みして、見守られる中でこそ、育まれ芽吹くものがあったのではないか。それが強さへと信じる力へとなっていく可能性もあったのではないか。

完全な人は、いない。誰でも時代の常識にとらわれる。しかしひとり平和に対して声を上げた父は著者を守る行動をとらなかった。著者と同じ現実を見ないことを選択した。

もちろん、著者はひとりでいろいろ戦ってきている強い人だ。とっくに成人し、白寿にならんとする今になって、同情めいたものを寄せられるのは迷惑千万だろう。それでも読んでいて胸が苦しくなったのも事実だ。あの当時はこのぐらいの暴力沙汰は日常茶飯事にあったことなのかも、しれない。それでも、やはり、父である藤志郎が著者の弱さ(それは人間ならば誰もが普遍的に持つ当たり前のやわらかさだ)を、大切にし得たなら、かえってもっと何かに大きく開くことになったかもしれない。まったく逆説的なことではあるが、人は深いところで支えられる体験をしているからこそ強くなれるのでは、と思う。もっと父子で理解し学び合える関係が築けたのではないだろうか。息子の平和への戦いかたも、何か違ったものとなる可能性があったのではないだろうか。

終わりに

読みがいのある、いくつも切り口のある本書「原爆は日本人には使っていいな」を書いてくださった著者に感謝いたします。そして東條首相に戦争を止めるよう手紙を書き、懲戒裁判を通じて信念を貫いてくださった著者の父 藤志郎氏にも。あなたの守ろうとした「日本」を今、私たちの世代が引き継げてはいないのかもしれないけれど、あなたという先人がいたからこそ、守るべき「日本」とは何か、「日本人」とは何かを改めて見つめ直す機会を与えられました。そのことに感謝したいと思います。

引用内、引用外に関わらず、太字、並字の区別は、本稿作者がつけました。漢数字、ローマ数字はその時々で読みやすいと判断した方を採用しています。引用内の註は元々、著者によるものですが、読みやすくするために出典を記述する欄に記載しました。

いいなと思ったら応援しよう!