河内国初の都だった「柴籬神社」

晴れた日を見定めて松原六社巡りの絶好のチャンスと思い立ち、車で一気に3社を巡りました。

この日最初に訪れたのは、前回の「阿保神社」より直線距離で南へ約1,3Kのところにある柴籬神社です。

丹比柴籬宮跡地

丹比という地は現在の大阪府松原市~羽曳野市の辺りを主に指し、面白い事に羽曳野市では「たんぴ」と読み、堺市美原区では「多治井」と表記して「たじい」と読みます。

御祭神

「古事記」や「日本書紀」によると、ここは古墳時代の5世紀前半、仁徳天皇の第3皇子である18代反正天皇が住まいとした丹比柴籬宮があった地だと伝わります。

河内に初めて置かれたの大和王権の宮でした。

本社の本殿にはその反正天皇が主祭神として、

相殿には菅原道真、依羅宿禰がそれぞれ祀られています。

菅原道真は過去の松原市の神社と同じなのを見ると、「天神信仰」はこの松原市にも深く浸透しているのがわかります。

依羅宿禰の宿禰というのは屯倉神社でもたしか野見宿禰が登場しましたが、それは武人や行政官を表す称号です。

依羅氏は松原市天美地区周辺を本拠とした宿禰という職業の古代の有力な氏族でした。

有力な宮跡候補地

実はこの地に確実に宮の存在を伝える遺構は、今のところまだ発見されていないのです。

しかし、この地が「上田町遺跡」という旧石器時代から近世までの遺跡区域に含まれる事と、以下の事例から宮跡である可能性が考えらています。

・宮号から命名された神社名ある。

・「反正山」の地名がある。

・古墳時代のたて穴住居や井戸、土器、埴輪などが出土。

イマイチ決定打に欠けていて微妙なところですが、なにぶんにも今から1700年以上も前の事なので、文献や現状証拠から憶測するしかないのも仕方ないのかもしれません。

「歯神社」と「ちちかみはし」

参道の東側に「住吉社」と「歯神社」が合祀された境内社があります。

さわると歯痛にならないといわれ信仰されている。

これは、夜に見たら飛び上がるわっ!

笑顔が怖すぎる🥶ビッグ過ぎる反正天皇

さて、主祭神の反正天皇と聞いてもピンとこない方の方が多いと思います。

ちなみに私も「誰?それ」というのが第一印象でした。

別名「水歯別命といい、「日本書紀」では瑞歯別天皇と記載されています。

彼の身体的特徴は驚くものでした。

・身長2m77cm。

・歯の長さは3cm。

それ、人間ちゃうやん!特に歯は立派で美しかったため、水歯別という名が付いたようです。

天皇は60歳で崩御され、堺市の百舌鳥に葬られたと伝わり、世界遺産となった百舌鳥古墳群の北端に「反正天皇陵古墳」として存在しています。

という事は、やっぱり実在した天皇だという事なのか~。

世界遺産古墳群の中でも「反正天皇陵」には着目することなくスルーしていた事を後悔します。

まさか地元の神社が深く関わっていたとは知らず、恥ずかしい限りです。

昨年、堺市博物館を訪れたことを思い出し、「そういうば…」と頭の中で繋がるものがあり、一人でアハ体験してギョッとしています。

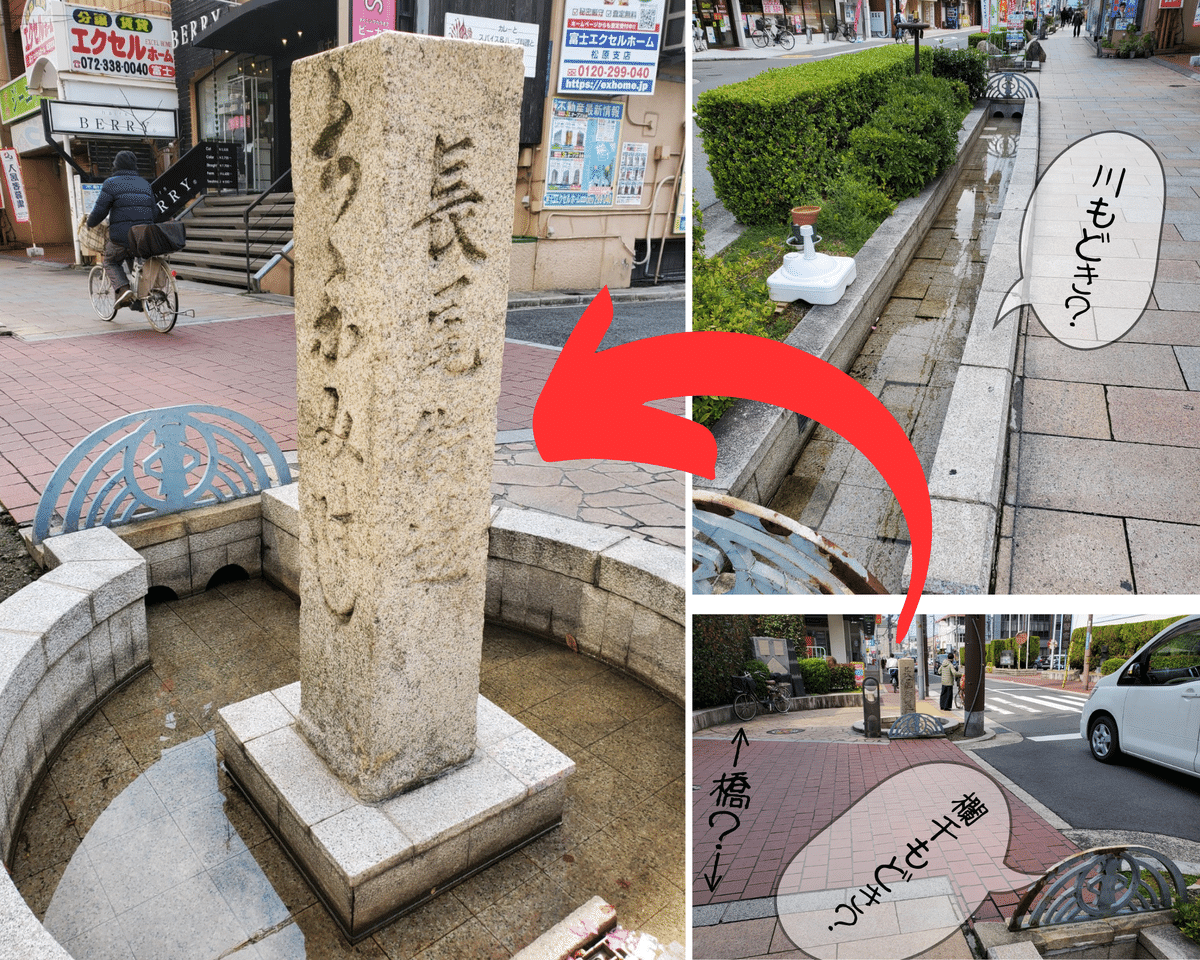

怪事件!「ちちかみばし」の伝承

境内社の「住吉社」は合祀される以前は、この柴籬神社から直線距離で北西へ約1K「長尾街道」沿いの南側にありました。

そこは現在でも郵便局や警察署が並び、河内松原駅へと続くメイン通りなのですが、そこに「ちちかみはし」と書かれた道標のある場所が「住吉神社」跡地だそうです。(map①)

ここに伝わる悲話があります。

「遠い昔、京から来た高貴な身分の母親が愛児に乳房を含ませていました。子どもは母親の乳に満足してスヤスヤと眠っていましたが、急にむずかり、口に含んでいた乳房を歯でかみきってしまいました。このため、母親は愛児を抱いたまま亡くなったのです」

そんなバカな!と思わず言いたくなる伝承話です!

だいたい母親の乳房を嚙みちぎるほどの歯を持つ子に授乳するでしょうか?

私の二人の息子は離乳が早かったので経験はありませんが、人によってはたまに乳首を噛まれて痛くて唸ったと聞いたことがあります。

それが乳房ごと噛み切られるなんて想像を絶する怪事件ではありませんか!

それがこの「ちちかみはし」という橋で起った出来事で、限りなく創作された話だと思いつつも元になった事実はあるはずで、それに尾ひれがついて大げさな話に変化して今に伝わったのでしょう。

「ちちかみはし」は「乳噛み橋」だったとは!

かつて「ちちかみはし」のあったところ。

ここにあった「住吉神社」もこのあたり上田村の氏神の一つであり、乳房を噛み切った愛児を「歯神」として合祀し、亡くなった母親とともに祀りました。

「住吉神社」は「歯神社」という別名を持つことになり、さらに柴籬神社に合祀され境内社のひとつとなりました。

中門の堰樋跡

「ちちかみはし」という橋が架かっていたという事は、この辺りには川が流れていたという事になります。

「中門の堰樋跡碑」と分量石と取水口の跡碑

ここから200mほど東には、各村への配水の分量を測る分量石と取水口があったとされる石碑があります。(map②)

「今井戸川」が「河内松原駅」西側を通って北へと流れ、この「中門」で西へと向かう本流と、東へ向かう支流とに分かれていました。

現在では暗渠となっていますが、「ちちかみはし」は今井戸川の本流に架かる橋だったようです。

なるほど長尾街道沿いに整備された歩道の端には、水が流れる溝があるのですが、これはかつての川を模していたのですね。(「長尾街道①」)

長年住んでいて、今さら気付きました💦すっかり様変わりはしていますが、その痕跡を残しつつ今風に整備されていることが見て取れます。

田座神社

本殿の西側にある小さな祠は、本来は松原市田井城に鎮座する「田座神社」です。

明治41年(1908)に合祀されて境内社となりましたが、昭和60年(1985)に再び旧社地に遷座され、今も田井城一帯の氏神さまとして大切にされています。

この田座神社も近いので、後日またレポートしたいと思います。

そういえば…

阿保神社で偶然出会ったAさんが、跡継ぎが続かないので、柴籬神社に合祀されるかもしれないと危惧されていたのを思い出し、ひょっとしたらあと数十年先にはこの境内に小さな阿保神社のお社が建てられている可能性が頭をかすめました。

神社もまた後継者不足に頭を痛めているようで、もしかしたらあの「大楠」と「花天井」を持つ素晴らしい神社がなくなるのかと想像すると、本当に惜しくて悲しくなります。

※あくまでも想像だけで、今はまったくそんな話はありません。

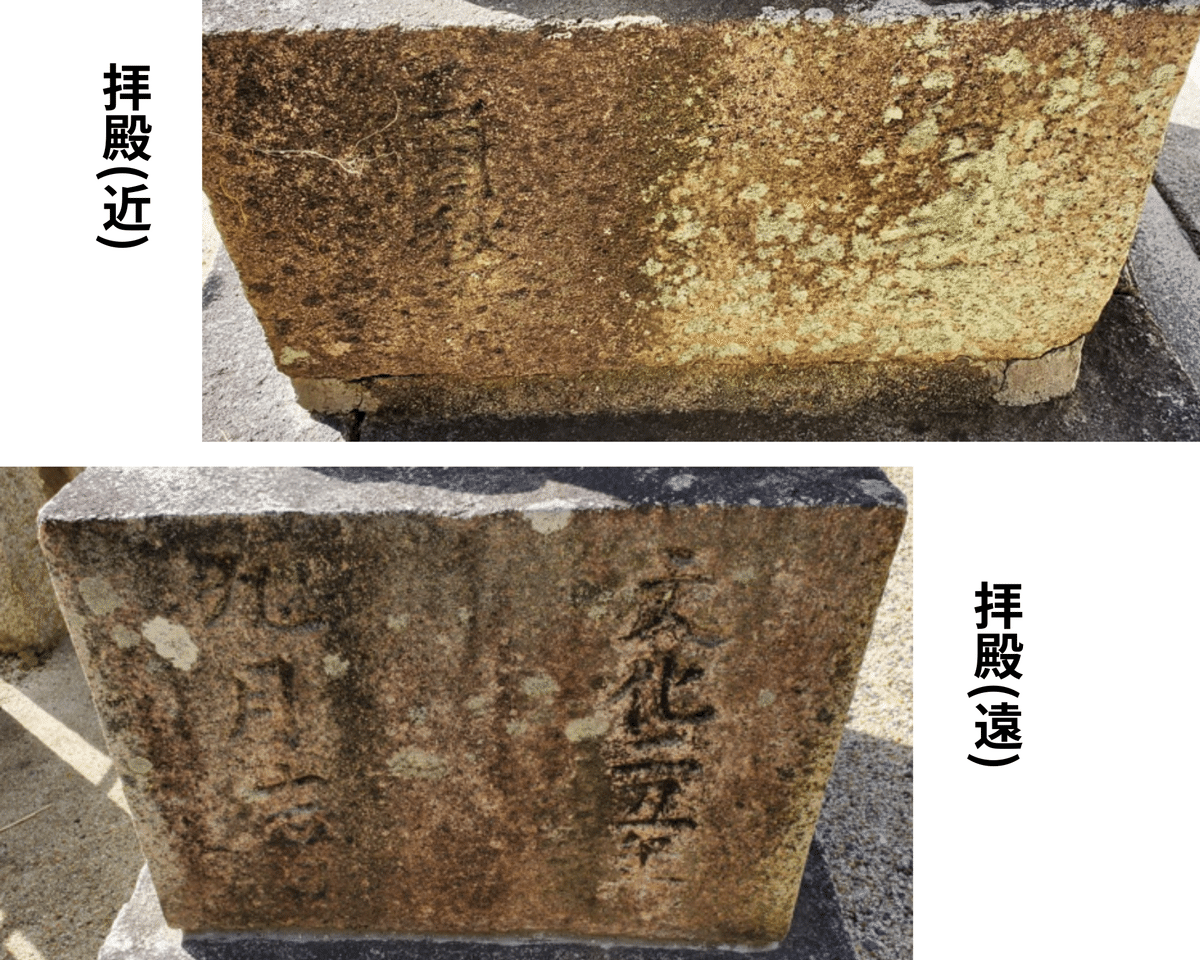

狛犬は文化年間の200歳越えか?

さて、こちらの狛犬たちは、見るからにボロボロで古そうでした。

しかも拝殿前に2組の狛犬が鎮座されて、厳重にご祭神をお守りしてしていました。

拝殿に近い方の狛犬たちの台座は、全く読むことが出来ずお手上げです。

「寛政元年(1789)」

しかしもう一組の狛犬の台座は、ハッキリしていて楽勝かと思えたのですが、やっぱり意味がイマイチ解らない。

文化二五?

文化年間は15年までなので、25年というのはあり得ない。

二の次の文字が「五」なのか「丑」なのか?手書き検索してみると「丒」という可能性もあり、「丑」と同義語とのことです。

「文化二丑」

文化だけはくっきりしているため、元年が1804年なのを考慮すると、おおよそ200歳の狛犬たちのようです。

向かって右の阿形の方の頭には「角」が見られました。

狛犬は中国の霊獣から影響を受けた獅子が日本に入ってきて独自に変化したらしく、これもまた後日komajinnさんの著書の感想を書く際に詳細をまとめようと思います。

歯神社の狛犬たちには阿吽とも「角」がないのは、平成11年の作という最近のものだからでしょうか。

(近年のものは浪速狛犬とは言わないそうです。

詳細はコメント欄にあります。)

いずれの狛犬も首に注連縄が巻かれて、いっそう神聖なものに見えます。

社務所の横に歌碑がありました。

江戸時代前期の寛永から元禄にかけての浮世草子、または人形浄瑠璃作者、または俳諧師という多才な井原西鶴がこちらを訪れた時に読んだ句です。

~柴籬宮 むくけうへてゆふ 柴垣の都哉~

柴籬神社で白色の花を咲かせるムクゲ(木槿)の木が植えられている様子を詠んだもの。

【参考サイト】

・松原市歴史ウォーク

4周年記念のバッジをいただきました!

しかしこれは2020年3月15日のアカウント登録日から換算していて、実際の初投稿はその1年半後の2021年7月10日なので、実質まだ2年半です。

知らない間に年月は経つものですね。

いつもお付き合いいただきありがとうございます✨

いいなと思ったら応援しよう!