大人のように死んでしまう前に、この大草原をしなやかに駆け抜けろ!|Review

ビクトル古賀――演歌歌手のような名前だが、そうではない。日本国籍の格闘家で、アマレスからソ連の格闘技サンボへと進んだ。公式戦41勝無敗、全て一本勝ちという偉業を成し遂げ、サンボの神様と称えられる。2018年11月3日、83歳で死去。

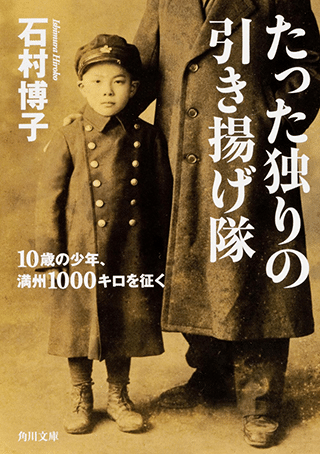

『たった独りの引き揚げ隊 10歳の少年、満州1000キロを征く』(石村博子著、2009年、角川書店)はそんなビクトル古賀の、サンビストではない側面にフォーカスした本だ。もっと正確に言うと、日本−ロシアの混血の少年が、ソ連国境に近い満州奥地でコサックとして生き、ソ連侵攻後のカオスのなか生存本能をむき出しにして日本に帰国するまでの物語が描かれている。

コサックとは誰なのか? コサックは民族ではなく、出自を問わない軍事的共同体だという。いわば傭兵の元祖みたいな存在なのだろう。

14世紀ごろから、ロシアのモスクワ大公国における農奴制の強化に伴い、自由を求めて流亡する農民が増え、その中で南ロシアの草原地帯に移り、半農半牧の生活を送るようになった人びとをコサック(ロシア語ではカザーク、ウクライナ語ではコザーク)という。もともとカザークはトルコ語からきた言葉で「自由な民」という意味であった。

15世紀頃、武装騎馬民として結束しながら、特権を与えられロシアの辺境警備などにあたるようになった。その後もウクライナやロシアで自治的な軍事集団としての伝統を維持し、20世紀まで続いている。

そういえばサンボにも似たような混血性があり、ボクシングと柔術をもとにソ連で編み出され、1930年代に体系化された新しい格闘技である。ソ連から虐げられたコサックの血に誇りを持って生きてきたビクトル古賀が、ソ連が生み出した軍隊格闘技であるサンボを制し、ソ連から功労賞を授与されるのは、なにか皮肉のような因縁のような気がするのは筆者だけだろうか。

さて、この書評でフィーチャーしたいのは彼のサバイバル術である。

コサックナイフを自分の体の一部かのように感じ、盗まれたときに狼狽してしまうところからして、現代人のわれわれとは違う。歩くときの補助となるステッキ(今のトレッキングポール)や、樹上のクルミを狙い撃ちするパチンコをナイフで自作する。

履物を重視するのもコサック流で、硬いコサックブーツに慣れた足の皮膚はゴム底の運動靴を嫌い、靴が破けるたびに死体から靴をもらう。靴下ではなく、パルチャンケという三角巾状の布を足に巻き、足を保護するとともに大きさを調整するので、大人の靴でも履けたのだ。

その他にも次のような生き抜く知恵を、ビクトル古賀改めビーチャ少年は知っていた。

線路の近くには略奪者がたむろしているから、線路沿いではなく離れたところを歩く。

道標となる線路を利き目の端で常にとらえながら進む。

疲れ切っていざというとき(襲われたとき)に動けなくなるのを避けるため、1日に歩きすぎない。

太陽や風、木や草花の向きから方角を割り出す。

水や食べれる木の実がある場所などが感覚的にわかる。

水辺には危険な動物がいるかも知れないので、近づくときは用心する。

栄養価の高いクルミを常備している。

ソリ(岩塩)の重要性を知っている。川渡りで体温が奪われたときなど、ソリを舐めた。

虫除けの草花や、バケツに馬糞を入れた上澄みを皮膚に塗ると虫が寄らないことを知っている。

川の深さや速さを木の枝、葉、小石を使って判断する。

家々から出る煙の様子で住んでる人種を見分ける。ロシア家庭ならしばらく観察し、難民を受け入れてくれそうかを判断する。

心が折れないように鼻歌を歌いながら歩く。焦燥と落胆に押し潰されて生きる力をなくすと死んでしまうから。

本当に怖いのはオオカミやクマなど野生の獣ではなく、人間だと知っている。だから煙が立つ火を使わず、体温が奪われない場所を選んで眠る。

これらの知識は、道中に自分でつかみとったものもあれば、コサック出身の母クセーニアから教えてもらったものもある。だがほとんどのサバイバル術は、ハイラルで暮らした頃のコサックの同世代集団から伝えられ、遊びのなかで学びとったものだ。

これは社会人類学的には「年齢集団」に近い。「部族社会や村落で、特に男子をいくつかの年齢階級に分け、教育、軍事、政治、宗教などの部族の機能を世代的に分担する集団」とされる。

日本でも若者宿という制度が戦前までの村落社会には残っていた。そこまで体系的でなくとも、子どもの頃の仲間内の遊びのなかで生きる知恵を学ぶことは少なからずあった。

ただ、いつからか屋外で遊ぶこと自体が減った。それに屋外と言っても校庭や公園で遊んでいたのでは、サバイバル術は身につかない。昆虫や植物の観察、地形の理解、天候の読みとりなど、生存に必要なスキルは自然環境に直接ふれるしかない。そして、模範となり、導き教える身近なレクチャー役が必要だ。

ビーチャ少年の場合はそれがコーリャだった。文中「コーリャだったらこんなときどうするか」と自問する場面が何度も現れる。ソ連がコサック社会に寛容であったなら、コサックの文化的な連続性や社会的な結束は、コーリャのような存在によって維持されたかもしれない。

ビクトル古賀がコサックの伝統知をいかんなく発揮し、生きるために全身全霊を研ぎ澄ましていた1946年の夏から秋への満州――「俺が人生で輝いていたのは10歳だった」というこの本の彼を知って、「あんまり平和な世の中じゃ かっこ悪すぎる」というブルーハーツの名言がまた胸に去来した。